L'histoire des noms français des papillons : introduction.

Plan :

Préambule.

I. La chasse aux papillons et les premiers collectionneurs.

II. Liste des auteurs principaux et de leurs ouvrages.

III. Dénomination vernaculaire des papillons : les Hollandais et les Anglais nous précèdent.

IV. Étude des noms (Zoonymie) des papillons : moyens et sources.

Préambule.

L'ambition d' écrire une histoire des noms vernaculaires français des Lépidoptères dépasse très largement les moyens de ce blog. Je donne plutôt ici les éléments que je réunis à ma propre intention pour marquer les jalons de mes recherches.

Cette histoire repose pour l'essentiel sur trois auteurs:

- Étienne Louis Geoffroy qui publie les deux tomes de son Histoire abrégée des insectes en 1762.

- Jacques Louis Engramelle, dont les 8 volumes des Papillons d'Europe paraissent de 1779 à 1792.

- Jean-Baptiste Godart, qui n'achève pas son Histoire Naturelle des Lépidoptères parue de 1821 à 1842 et terminée par Duponchel.

Étrangement, ces auteurs qui jouèrent un rôle majeur dans l' étude française des Lépidoptères semblent méconnus, si on en juge par exemple sur le fait qu'une Histoire des entomologistes français 1750-1950 par Jean Gouillard (Boubée éditeur, 1991 et 2004) ne mentionne pas leur nom. De même, les noms français que nous donnons aux papillons sont souvent mésestimés, qualifiés de noms vulgaires, communs ou triviaux, et l'effort de création presque littéraire auquel nous les devons a fait place au XIXe siècle à une production en série de noms calqués sur les noms scientifiques. Pire, ils cessèrent même de recevoir des noms dans notre langue.

En 1912-1921, Charles Oberthür et Constant Houlbert, dans leur Faune armoricaine, utilisent les noms scientifiques pour désigner leurs rhopalocères ; néanmoins, la légende des photographies mentionnent un nom vernaculaire et son auteur, en priorité Geoffroy.

Au troisième tiers du XXe siècle, un guide anglo-saxon comportant les noms vernaculaires en langue anglaise fut adapté en français, et cette traduction imposa de forger des noms français pour les espèces qui en étaient dépourvus, et de choisir parmi les anciens. Il s'agit de A field guide to the butterflies of Britain and Europe, Collins, 1970 de Lionel George Higgins et Norman Denbigh Riley. Les trois adaptations françaises datent de 1971, 1975 et 1988, la plus citée étant celle de 1988 : Higgins (L. G.) et Riley (N. D.). Guide des Papillons d'Europe : Rhopalocères. Troisième édition française. traduction et adaptation par Th. Bourgoin, avec la collaboration de P. Leraut, G. Chr. Luquet et J. Minet. Delachaux et Niestlé édit., Neuchâtel ,1988, 455 pages.

Ce sera le mérite de ces auteurs, et notamment de Gérard Christian Luquet de forger un nouveau répertoire, à la fin du XXe siècle. Cet auteur, actuellement Maitre de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, département Écologie et Gestion de la Biodiversité le fera à l'occasion de traductions, comme celle du Guide de Higgins et Riley qui indique dans sa troisième édition :"Pour chaque espèce, au moins un nom vernaculaire est mentionné. Sauf exceptions, ces noms correspondent à la liste et aux recommandations du Dr G. Luquet (1986, Linn. belg.. 10 (8)". Il sera aussi le traducteur de Quel est donc ce papillon, de Heiko Bellman, et c'est donc lui qui établira le nom vernaculaire des papillons présentés. C'est aussi lui qui traduit (et donc adapte) Papillons et chenilles de Thomas Ruckstuhl, 1997. De même, cet auteur supervise en 2007 Les papillons de jour d'Île de France et de l'Oise d'Y. Doux et C. Gibeaux.

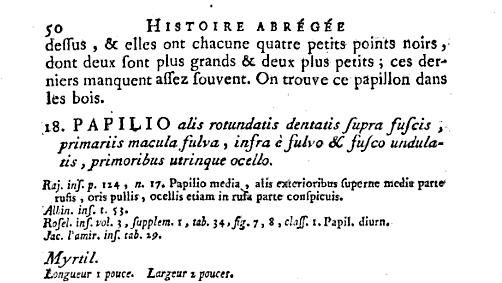

Aussi singulier que cela puisse nous paraître, les papillons n' ont pas reçu de noms pendant des siècles, et dans la première moitié du dix-huitième siècle, voici moins de trois cent ans, les noms manquaient pour les désigner. Les premières collections connues datent de 1565 (Gessner), et ce sont ces collections qui ont mené à établir des catalogues descriptifs. Les papillons étaient alors désignés par une phrase descriptive en latin, d'une part, et par la référence d'une illustration dans un ouvrage. Voici comment, en 1762, Geoffroy désigne celui qu'il va baptiser le Myrtil :

Réaumur, dans son Histoire des Insectes de 1734 n'utilise même pas cette méthode, mais il renvoie à ses propres illustrations par un commentaire tel que " les figures 4 & 5 sont celles d'une chenille qui vit sur le prunier, et surtout sur le prunier sauvage, dont la femelle a de si petites ailes qu'on a peine à les apercevoir. ". Et il est surprenant de constater que c'est par la description, et l'élevage, des chenilles que l'étude des papillons a débuté pour les auteurs français (Réaumur et Engramelle notamment).

Lorsqu'ils n'étaient pas désignés par la phrase descriptive latine mais par un terme français, ils recevaient des noms descriptifs tels que "le papillon blanc veiné de vert", ou "le grand papillon du chou", et ce sera encore l'usage longtemps au XIXème siècle.

C'est dire à quelle révolution paradigmatique Linné convia ses contemporains lorsqu'il se donna pour tache de donner à chaque espèce une dénomination faite de deux noms latins, et , notamment pour les lépidoptères, de leur attribuer des noms parfaitement arbitraires, tiré du fond culturel gréco-latin tels que " Ulysses", "Agamemnon", "Diomedes". La date de ce séisme est fixée à l'année 1758. Et c'est en 1762 (Geoffroy) et en 1779 (Engramelle) que deux publications donnent, pour la première fois en langue française, des noms propres à nos papillons. Avant de présenter ces deux ouvrages, je vais les placer dans le contexte de l'entomologie de l'époque, et dresser une liste des publications importantes dans l'histoire de cette science naissante qu'était la lépidoptèrologie.

Publier, au XVIII et XIXème siècle, un ouvrage sur les papillons requiert deux choses :

• une collection.

• une riche bibliothèque

Commençons par parler de la chasse aux papillons et des collectionneurs, car de même qu'en ornithologie j'ai eu à m'intéresser à la taxidermie et aux collections pour comprendre les progrès de cette science, c'est par l'étude des collections au sein des Cabinets de curiosité que débute celle de l'histoire de la lépidoptérologie.

I. La chasse aux papillons et les collectionneurs de papillons.

Il est deux méthodes principales pour constituer une collecte de papillons : la recherche de chenilles, que l'on élève, ou bien la chasse. Les papillons diurnes se chassent au filet en les recherchant sur les sites qu'ils fréquentent, ou parfois en les appâtant. Les papillons nocturnes sont chassés en utilisant des sources lumineuses qui les attirent ou en enduisant des troncs d'arbre ou des supports d'une "miellée" sucrée, fermentée et alcoolisée. Enfin Engramelle conseille d'utiliser les femelles pour appâter les mâles.

Les collections de papillons se sont développées parallèlement à la constitution des cabinets de curiosité, puis de Muséums d'Histoire Naturelle, de façon concomitante avec la réalisation des herbiers, des collections de minéraux, d'animaux conservés par taxidermie, et des collectes d'autres insectes, et on en connaît l'existence depuis le seizième siècle et l'apogée au dix-neuvième siècle. Je citerais les noms que j'ai pu retrouver :

• Leonard Plukenet (1642-1706), 140 planches de 1700 spécimens entomologiques séchés, récoltés en Angleterre.

• The Society of Aurelians de Londres a été fondé par un groupe de passionnés réunis autour de l'illustrateur Joseph Dandridge (1664-1746) pour prospecter la région de Londres. C'est l'un des plus anciens clubs de zoologie, qui tire son nom d'Aurélian _ terme archaïque désignant les lépidoptérologistes_ de aurelia, ae, la chrysalide (les deux mots, latin et grec et issus de aureum/ chrysos, renvoient à l'aspect doré des nymphes).

Leurs trouvailles allèrent enrichir les collections de John Ray .

Cette Société eut une fin dramatique en mars 1748 dans l'incendie d'un ruelle de la City, Exchange Alley : déclaré chez un perruquier, il se propagea à une centaine de maisons, et si aucun des "Aurelians"ne périrent, ils perdirent leur bibliothèque et toutes leurs collections.

• James Petiver (1663-1718) et son Musée, racheté par Sir Hans Sloane pour rejoindre le fond du Natural History Muséum.

• Lady Eleanor (Aliénor) Glanville (v.1654-1709) fut considérée comme une excentrique, presque une folle pour s'être livrée à sa passion, la chasse aux papillons, mais trois spécimens de sa riche collection sont encore visibles au Natural History Museum, et le papillon que nous nommons Mélitée du plantain, Melitatea cinxia, porte pour les anglophones le nom de Glanville Fritillary pour la venger des quolibets, et à travers elle donner à tous les manieurs de filets dans les buissons une revanche sur les regards ironiques des passants.

• Dru Drury (1725-1804) réunit une collection entomologique de 11 000 insectes, dont 240 sont représentés dans Illustrations of hatural history(1173) avec des planches de Moses Harris. J.C. Fabricius se rendit à Londres pour découvrir cette collection, et se lia d'amitié avec Duru Drury, à qui il dédiera plus tard un microlépidoptère.

• Edme-François Gersaint (1694-1750), marchand d'art sur le Pont Notre-Dame à Paris, éditait un Catalogue d'Histoire naturelle très prisé.

• Pieter Cramer (1721-1776) est un marchand de laine à Amsterdam, qui constitue une importante collection notamment de papillons récoltés par les commerçants ou les colons hollandais au Surinam. Cramer souhaite pouvoir catalogue sa collection, aussi engage-t-il le peintre Gerrit Wartenaar pour dessiner ses spécimens. Cramer demande aussi à Wartenaar d’illustrer les papillons détenus par d’autres collectionneurs dans les Pays-Bas.

Caspar Stoll (?-1795) trouvant la qualité de ses illustrations si bonne, qu’il encourage Cramer de publier une série de dessins. Commence alors la publication de Die uitlandische Kapellen voorkomende in de drie Waereld-Deelen Asia, Africa en America. Papillons exotiques des trois parties du monde l’Asie, l’Afrique et l’Amérique en 1775. Trente-quatre fascicules, regroupés en quatre volumes, paraissent jusqu’en 1779. Cramer meurt avant que la publication ne soit achevée, celle-ci est conduite à terme par Stoll qui fait également paraître un supplément en 1782.

De Uitlandsche Kapellen est une étape importante dans l’histoire de l'entomologie. Magnifiquement illustré par des gravures colorées à la main, il est le premier livre sur les papillons exotiques ordonné suivant le nouveau système développé par Linné. Plus de 1 650 espèces sont décrites, souvent pour la première fois. (Source : Wikipédia).

• Cabinet du Roi, au Jardin du Roi : "Le cabinet du roi est le cabinet de curiosités créé à la suite de l'achat en 1633 d'une propriété par Louis XIII. Elle deviendra le Jardin du Roi, puis le Jardin des plantes et enfin l'actuel (Muséum national d'histoire naturelle) et à l'origine, un jardin de plantes médicinales. Ce cabinet de curiosité comprenait de vastes collections de d'insectes, de plantes, de fossiles, de concrétions, squelettes de monstres, habits de plumes à l'usage des sauvages ou des « Amériquains ». L'origine de toutes ces pièces est diverse : cadeaux faits au Roi de France comme gage d'alliance de la part des peuples "rencontrés", dons de collections entières comme celle de Joseph Pitton de Tournefort ou René-Antoine Ferchault de Réaumur, de botaniste, de naturaliste et de voyageurs, qui viennent enrichir, sous Louis XIV et Louis XV les collections du Cabinet du Roi. Ces collections deviendront la base des collections actuelles du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et du musée de l'Homme." (Wikipédia)

• Collection d'Étienne-Louis Geoffroy (1725-1810), elle même débutée par son oncle Claude-Joseph Geoffroy.

• Collection de Jean Gigot d'Orcy (1733-1793), Receveur Général des Finances de Champagne, qui rassembla en son Cabinet une riche collection minéralogique et entomologique. Après avoir fait décrire ses papillons par Engramelle dans Papillons d'Europe, il engagea Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814) pour décrire les autres insectes, et compléter sa collecte par des prospections aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. On sait que G.A.Olivier, rédacteur important de l'Encyclopédie Méthodique (1789-1825), rassembla lui-même lors d'un voyage au Moyen-Orient une très belle collection entomologique, conservée au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

• Collection de Charles Devillers ou de Villers (Rennes, 1724-1810) : source Wikipédia "Il est membre de l’Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon de 1764 à 1810. Possesseur d’un riche cabinet de curiosités et enseigne la physique et les mathématiques." J'ignore si cette collection comportait des lépidoptères, mais de Villers est l'auteur en 1789 de Caroli Linneai Entomologia.

• Collection de M. Mauvé, à Sceaux : "superbes papillons", beaux coquillages, oiseaux empaillés, (Almanach du voyageur, 1784)

• Collections entomologiques du Marquis de Fouquet, de M.Pâris, de Geoffroy de Villeneuve, de Poissonnier rue des Vieilles Audriettes (signalées par Olivier dans son Entomologie de 1789).

• Collection de Jean-Chrétien Gernig (1745, Francfort sur le Main-1802), composée de 40 000 papillons récoltés en Europe pendant un demi-siècle. Par celle-ci, Gernig contribua notablement au travail d'Engramelle (Papillons d'Europe) et selon une source datée de 1836, en rédigea la grande partie du texte et donna un grand nombre de figures.

• Collection de Ernst: l'illustrateur de Papillons d'Europe, qui avait été formé à l'étude des chenilles et des papillons par la lecture des Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes de Réaumur, possédait sa propre collection à laquelle Engramelle puisa.

•Collection de MM. Dufresne et Valenciennes : citée par P.A Latreille, Encyclopédie méthodique 1819, Avertissement page 6.

Collection de J.B. Godart, citée également par P.A. Latreille, Encyclopédie méthodique 1819, Avertissement page 6 : "Une des plus belles collections de Paris".

Collection de P.A Latreille, acquise par...

• Collection du Comte P.F.M. Auguste Dejean (1780-1845), spécialiste des coléoptères et notamment des Carabidae. Il réunit la plus grande collection privée avec un catalogue de 22000 spécimens. Elle fut dispersée à sa mort, et partiellement rachetée par Charles Oberthür.

• Collection de Jean-Baptiste Dechauffour de Boisduval (1799-1879), médecin normand passionné de botanique et d'entomologie qui devint le conservateur de la collection Dejean. C'est l'auteur de Europaeorum lepidopterum index (1829).

• Les collections de - Achille Guenée (1809-1880),

- J.B. Bellier de la Chavignerie (1819-1888),

- Adolphe de Graslin (1802-1882)

- Constant Bar (1817-1884)

- Henry Walter Bater (1825-1892) ... furent toutes rachetées par :

• Charles Oberthür (1840-1924).

II. Les auteurs importants.

Geoffroy, Engramelle, de Villers ou Godart connaissent parfaitement les auteurs contemporains ou ceux qui les précèdent, et disposent d'une vaste bibliothèque (posséder l' Encyclopédie Méthodique dite Encyclopédie Panckoucke publiée de 1782 à 1832 , c'est disposer de quinze mètres linéaires de rayonnage pour disposer 210 volumes).

•Aristote (384-322) ne donne dans son Histoire des animaux que 47 noms d'insectes.

• Pline l'Ancien (23-79) ne consacre que de rapides lignes aux papillons, citons, sur le bombyx, Histoire Naturelle, XI, chap.25 à 27 http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre11.htm

• Isidore de Séville et Albert le Grand traitent d'entomologie.

• Le premier auteur notable est Conrad Gessner, mais il est emporté par la peste avant que le sixième volume de son Histoire des animaux, consacré aux insectes, ne paraisse ; son assistant Thomas Penny avait pris des notes manuscrites, mais il mourut à son tour en 1589 en n'ayant publié qu'un seul livre. Le manuscrit passe à son ami anglais Thomas Mouffet (1553-1604) qui le complète mais échoue à le faire publier à La Haye. A sa mort, l'ouvrage reste dans la famille de Mouffet sans être publié avant qu'en 1634 Sir Théodore Mayerne puisse le faire paraître, hélas dans un petit format, sur un papier médiocre et des gravures sur bois de piètre qualité. C'est sous le nom de Mouffet que le travail de Gessner est cité par les auteurs ultérieurs :

• 1634 : Thomas Mouffet (1553-1603) : Insectorum sive minimorum animalium theatrum, Londres. avec 535 figures en xylographie.

• 1602 : Ulisse Aldrovandi, De Animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus ad vivum expressis,Bologna : G.B.Bellagamba .

• 1657 : John Jonston, Historia naturalis, Amsterdam.

• 1658 : Edward Topsell, History of four-footed Beats and serpents, avec en appendice la traduction anglaise de l'insectorum de T. Mouffet.

• 1662-1667 : Jan Goedart, Metamorphosis et historia naturalis. 105 planches gravées et coloriées à la main.

L'invention du microscope et la mise au point de la gravure sur cuivre, permettant une précision et une exactitude des illustrations, vont permettre un développement de l'entomologie.

• 1666 : Christofer Merret (1614-1695) : Pinax rerum naturalium Britannicarum.

• 1669 : M.Malpighi, Dissertatio epistolica de Bombyce, douze planches des détails anatomiques précis sur le Bombyx du mûrier,

• 1669 : Jan Swammerdam (1637-1680) : Historia insectorum generalis.

• 1678 : Martin Lister, Historia animalium Angliae, Londres.

• 1679 : Anna Maria Sibylla Meriam, Der Raugen wunderbare wernandlung und sonderbare Blumennahrung.

• 1695, A. Leeuwenhoek regroupe ses observations microscopiques dansArcana naturae detecta ope microscopiorum, Delphis..

•1705, Anna Maria Sibylla Meriam, Metamorphosis insectorum Surinamensium

• Léonard Plukenet laisse à sa mort en 1706 la plus ancienne collection d'entomologie conservée, avec 1700 spécimens pressés et séchés comme dans un herbier.

• 1730 : Anna Maria Sibylla Meriam , Histoire des insectes de l'Europe, trad. du hollandais par J. Marret, Amsterdam.

• 1710 : John Ray , Historia insectorum, Londres.

• 1717 : James Petiver, Papillonum Britanniae icones...eighty british butterflies ; (et en 1702 son catalogue illustré : gazophylacii naturae et artis Decades)

• 1720 : Eleazar Albin, A natural history of English Insects [...] illustré de 100 planches peintes.

• 1726 : Antonio Vallisnieri, observationes et experimenta circa Historiam naturalem et medicam

• 1734-1742 : René-Antoine Ferchault de Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. volumes, et 267 planches gravées par Simoneau puis par Dumoutier de Marsilly

• 1735 : Linné, Systema Naturae Ière édition;

1746 : Linné, Fauna suecica.

• 1746-1761 : Roesel von Rosenhof, Die Monatlich herausgegebene Insekten Belustigung

• 1747-1760 : B. Wilkes, English Moths and Butterflies.

• 1752-1758 : K. De Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.

• 1758 : Linné, dixiéme édition du Systema Naturae.

• 1760 P. Lyonet, Traité anatomique de la chenille qui ronge le bois du saule.

• 1761 : Linné, Fauna suecica, 2ème édition

• 1762 : Etienne Louis Geoffroy Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris, 2 volumes in quatro, Paris.

• 1763 : J.A.Scopoli, Entomologica Carniolica.

• 1764 : Linné , Museum Lugdovicum Ulrich...(M.L.U)

• 1766 : M. Harris, The Aurelian or Natural History of English Insects, namely Moths and Butterflies. puis en 1775 The English lepidoptera, or the Aurelian's Pocket Companion.

• 1767 : Linné, 12ème édition du Systema Naturae

• 1775 : J. Caspar Fuessly . Verzeichnis der ihm bekannten schweizerischen Insekten mit einer ausgemahlten Kupfertafel: nebst der Ankündigung eines neuen Insecten Werks, Zürich, H. Steiner,1775. :http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/

http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/65772#/summary

• 1775 : J.C.Fabricius, Systema entomologica.

• 1775 : Rottemburg, Naturforscher 6.

• 1775 : Denis et Schiffermüller, Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend.

• 1776 : Denis et Schiffermüller, Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge

• 1776 : J.C. Fabricius Genera insectorum

• 1776 : Otto Friedrich Muller, Fauna inscetorum Fridrischdaliana.

Zoologiae Daniace Prodromus.

• 1777-94 : J.C.Esper Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 1-5, seconde édition avec additions par Toussaint von Charpentier en 1829-1839.

• 1775 à 1782 : Caspar Stoll et Pieter Cramer, Die uitlandische Kapellen : description de 1650 espèces du Surinam.

•1779-1792 : Jacques-Louis Florentin Engramelle, Papillons d'Europe peints d'après nature par M. Ernst, gravés par M. Gérardin, et coloriés sous leur direction, décrits par le R.P. Engramelle, religieux augustin du quartier de Saint Germain, À Paris chez Delaguette/ Basan & Poignant, 29 cahiers, 8 volumes.

• 1778-1794 : M.B. Borkhausen, Naturgeschichte der Europaïschen Schmetterlinge, 1-5

• 1789 : Charles Joseph de Villers (1724-1810), Caroli Linnaei entomologia.

• 1796 : P.A Latreille : Procès des caractères généraux des insectes.

• 1796-1805 : Jakob Hübner, Sammlung europaïschen Schmetterlinge, recueil de planches colorées.

• 1789-1808 : Guillaume Antoine Olivier Entomologie ou Histoire naturelle des Insectes, 6 vol., 363 pl. J. Audebert, D.L. Reinold, J.B. Meunier

• 1798-1804 : F. von Schranck, Fauna Boica 1-3 : première application de la nomenclature linnéenne aux papillons.

• 1802-1805 : P.A Latreille, Histoire Naturelle genérale des crustacés et des insectes.

• 1803 : A.H Haworth, Lepideptora Britannica.

• 1805-1824 : Jakob Hübner, Gestchischte europaïscher Schmetterlinge (planches colorées).

• 1806 Jakob Hübner, Tentamen determinationis.

• 1820-1846 : Godart et Duponchel, Histoire Naturelle des lépidoptères ou papillons de France, Paris, Mequignon-Marvis, 18 volumes, y compris le supplément de Duponchel de 5 volumes, 1836-1844.

• 1825-1835 : G.F.Treitsche : Die Schmetterlinge von Europa (commencé par F. Ochsenheimer 1825)

• 1827-35 : J.F. Stephens, Illustrations of British Entomology : Haustellate, 11 volumes

• 1823-1840 : Curtis, British Entomology.

• 1832 : J.B de Boisduval , J.P Rambur, A. Graslin, Collection iconographique et historique des chenilles, Roret, Paris.

• 1832-34 : J.B. de Boisduval, Icônes historique des lépidoptères nouveaux ou peu connus. Collection des papillons d'Europe nouvellement découverts... (Roret).

• 1834 : A. Lucas, Histoire Naturelle des lépidoptères ou papillons d'Europe, Paris, 20 livres.

• 1839 : P.C. Zeller, publications sur les micromoths.

• 1840 : de Boisduval, Genera et Index methodicus europaecorum lepidopterum.

• 1843-56 : G.A.W. Herrich-Schaffer,

• 1844-46 : Duponchel, Catalogue Méthodique des lépidoptères d' Europe.

• 1844 : E.F. Eversmann : Fauna Lepidopterologia Volgo-Uralensis.

• 1846-1853 : E. Doubleday et J. Westwood, The genera of diurn lepidoptera.

• 1857 : J. Lederer, Die Noctuiten Europas

• 1858-1866 : Jules Pierre Rambur, Catalogue systématique des lépidoptères de l'Andalousie.

• 1876-1902 :Charles Oberthür, Études d’entomologie (21 volumes) illustrées de 1 300 figures en couleur

• 1904-1924 : Charles Oberthür : Études de lépidoptérologie comparée (22 fascicules) illustrées de plus de 5 000 figures

• 1912 Charles Oberthür Faune entomologique armoricaine. Lépidoptères (premier fascicule). Rhopalocères, avec Constant Houlbert, impr. Oberthur. In-8°, 260 p. réimprimé en 1922. Supplément du Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest.

III. Lépidoptèronymie vernaculaire : les Hollandais et les Anglais nous précèdent.

La première évidence qui apparaît en consultant la liste que je viens de donner est l'absence d'auteur français avant Réaumur en 1734 ( si on oublie le Père Bonnami), et surtout la préséance des auteurs britanniques. Aucune catalogue des papillons présents en France n'est disponible avant Geoffroy (1765), alors que :

-Thomas Mouffet décrit en 1634 18 espèces ( européennes, puisque venant principalement des collections et des notes de Gessner de Zurich, Suisse, ramenées en Angleterre par Thomas Penny) . Ces espèces ne sont pas nommées, mais on reconnaît plus ou moins le Machaon, le Flambé, l'Apollo, le Citron, le Souci, le Gazé, les Pièrides du Chou, de la Rave et du Navet, l'Aurore, l'Azuré de la Bugrane, le Vulcain, la Belle-Dame, la Petite et la Grande Tortue, le Paon-du-jour, le Robert-le-diable, le grand Nacrè, le Tircis et la Mégère. La description de l'Azuré établit une comparaison entre ses ocelles, et les cent yeux répartis sur le corps du géant Argus : bien que le nom Argus ne soit pas écrit, il s'agit là, indirectement, de l'origine de ce nom, sans-doute sur une idée de Gessner.

- En 1662, Jan Goedart crée en hollandais (néerlandais) dans Metamorphosis naturalis le premier nom vernaculaire d'une espèce de lépidoptère, Pauew ogg ("Oeil de Paon), traduit dans lson édition latine en oculus pavonis que Linné reprendra en 1746. C'est l'origine de notre Paon-du-Jour. (Goedart créa d'autres noms, comme Gulsigaert "Glouton" pour Aglais urticae et Klok-luyer pour Vanessa atalanta).

- Christophe Merret donne en 1666 la première liste de 20 espèces britanniques , sans les nommer.

- John Ray indique en 1710 48 papillons diurnes et 300 papillons de nuit, décrits par une courte phrase latine sans nom propre, ou reprenant le nom donné par Petiver.

- James Petiver est le "Père" des papillons de Grande-Bretagne, puisque non seulement il décrivit les deux-tiers de la faune britannique actuellement connue, mais que c'est lui qui leur donna pour la première fois un nom propre, en langue anglaise. Auparavant, aucune dénomination n'était disponible, y compris en latin où, au mieux, pouvait être utilisés les premiers mots de la phrase descriptive ( papilio major nigricans pour le Vulcain, Papilio alis laciniatis pour le Robert-le-diable, etc...). Cette diagnose est complétée par les références des illustrations des auteurs décrivant la même espèce.

Ces noms de papillon apparaissent dans le Musei petiveriani (1695-1703) et dans le Gazophylacii (1702-1706) parmi d'autres descriptions de plantes, fossiles, œufs, reptiles, coquilles et autres spécimens, auxquels est également attribué un nom propre, pour les espèces autochtones (Grande-Bretagne) essentiellement. Tous les noms sont construits sur le même canevas, qui a d'abord été utilisé pour les noms botaniques, en anglais par John Gerard (1597) et John Ray (1660), mais initialement par le hollandais Robert Dodoens en 1554 dans son Herbal. Un nom principal (par exemple Rritillary, qui est employé pour un ensemble de plantes aux pétales tachetés, puis appliqué par Petiver aux papillons aux ailes en damier) est décliné par adjectifs de taille, de couleur, de forme, géographiques, etc. Ainsi Petiver crée-t-il The greater silver-spotted Fritillary,The greater silver-streaked Fritillary, The April Fritillary, The May Fritillary, Mr. Vernon's small Fritillary, Darbrown Marsh Fritillary, The Lincolnshire Fritillary, Our brown Marsh Fritillary et Mr Dandridges Marsh Fritillary, et, dans la série des Argus, The blue Argus, The pale blue Argus, The mixt Argus et The edg'd brown Argus.

Ces noms sont encore descriptifs, ils sont des formes abrégées des phrases descriptives. Deux noms font exceptions, The Admiral, et The Royal William.

Les noms vernaculaires des papillons apparaissent donc en Angleterre entre 1695 et 1717, soit un demi-siècle avant que des noms soient disponibles dans notre langue, ce qui veut dire que les naturalistes français utilisent les phrases latines, ou se référèrent aux auteurs anglais et aux noms anglais pendant plus de cinquante ans : cette précession n'est pas sans conséquence sur notre vocabulaire, et nous avons emprunté à nos voisins, par exemple, les noms d'Argus, de Petite et Grande Tortue ( Small Tortoiseshell et Large Tortoiseshell), de Belle-Dame ( Painted Lady).

Linné 1758.

La révolution en matière de nom vient de Linné. Non seulement en adoptant dans son Systema Naturae de 1758 la dénomination binominale (un nom pour ce qui deviendra le genre, un nom pour l'espèce), mais, pour les 192 papillons de jour qu'il nomme Papiliones, en rompant radicalement avec l'intention descriptive du nom et en optant pour un Nom Propre arbitraire, choisi dans la Mythologie ou les Belles-Lettres et n'ayant aucun rapport avec le papillon qui le porte : papiliones apollo, machaon, podalirius, semele, etc. 25 d'entre eux sont néanmoins nommés selon leur plante nourricière.

Geoffroy, 1762.

En 1762, Étienne-Louis Geoffroy, docteur-régent de la faculté de Paris, crée à son tour, pour décrire les Insectes qui se trouvent aux environs de Paris, 48 noms de papillons de jour : nos premiers noms vernaculaires français.

Ainsi Geoffroy baptisa-t-il le cinquième de notre faune de rhopalocères*. 38 de ces zoonymes sont toujours en usage, parmi les plus courants : outre Morio, Paon-du-jour, Grande et Petite Tortue, Demi-Deuil, Belle-Dame, Argus bleu, Demi-Argus, Argus brun, Argus myope ou Argus vert (adaptés et traduits de noms de Petiver ou de Linné) il crée d'une part Robert-le-Diable, Vulcain, Silène, Tristan, Bacchante, Tircis, Myrtil, Satyre, Amaryllis, Procris, Céphale, Mars. Et d'autre part Tabac d'Espagne, Grand et Petit Nacré, Collier argenté, Damier, Flambé, Bronzé, Miroir, Bande noire, Plein-Chant, Grisette, Gazé, Aurore, Citron, et Souci. J'ai séparé ces deux groupes en fonction de deux sources d'inspiration, les Belles Lettres pour le premier, et les matériaux évocateurs de couleurs et d'aspect, pour le second.

* Lafranchis décrit en 2000 près de 250 espèces de France et de Luxembourg ; en 1986, Luquetdonne une liste de 413 noms de rhopalocères français.

Geoffroy crée non seulement ces noms propres bref, en un seul mot, arbitraires (première série) ou métaphoriques (deuxième série), mais reprend à son compte la façon descriptive héritée de la botanique pour huit espèces : Le Grand papillon à queue, du fenouil ;Le grand papillon blanc du chou ;Le Petit papillon blanc du chou ; Le Papillon blanc veiné de vert ; Le Porte-queue bleu striè ; Le Porte-queue bleu à une bande blanche ; Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches ; Le Porte-queue brun à deux taches blanches.

Engramelle, 1779.

En 1779, Engramelle, dans ses Papillons d'Europe, reprend la plupart des noms de Geoffroy, et crée à son tour 44 noms de rhopalocères :

-Le Point-de-Hongrie : Erynnis tages.

- L' Échiquier : Carterocephalus palaemon.

- l' Apollon : Parnassius apollo.

- Le Petit Apollon : Parnassius phoebus.

- Le Semi-Apollon : Parnassius mnemosyne.

- La Diane : Zerynthia polyxena.

- La Proserpine : Zerynthia rumina.

- Le (papillon blanc ) Veiné de vert : Pontia daplidice.

- L' Aurore de Provence : Anthocharis euphenoides.

- Le Solitaire : Colias palaeno.

- Le Candide : Colias phicomone.

- Le Soufré : Colias hyale.

- L' Argus satiné : Lycaena virgaureae.

- Le Protée : Maculinea alcon.

- L' Azuré ( actuellement Azuré du mélilot) : Polyommatus dorylas.

- L'Argus Bleu-nacré : Lysandra coridon.

- L'Argus Bleu-celeste : Lysandra bellargus.

- L'Échancré : Libythea celtis.

-Le Némusien : Lasiommata maera.

- Le Moelibée (le Mélibée) : Coenonympha hero.

- Le Mysis (le Misis) : Hyponephele lycaon.

- Le Franconien (le moiré franconien) : Erebia medusa.

- Le Grand Négre des Bois : Minois drias.

- Le Mercure : Arethusana arethus.

- Le Petit Agreste : Arethusana arethusa.

- L' Hermite : Chazara briseis.

- Le Faune : Hipparchia statilinus.

- L' Agreste : Hipparchia semele.

- Le Petit Sylvestre : Hipparchia alcyone.

- Le Sylvandre : Hipparchia fagi.

- Le Grand Mars changeant : Apatura iris.

- Le Petit Mars changeant : Apatura ilia.

- Le Cardinal : Argynnis pandora.

- Le Chiffre : Argynnis niobe.

- La Grande Violette : Brenthis ino..

- Le Pales : Boloria pales.

- Le Petit Collier argenté : Clossiana selene .

- L' Alezan : Clossiana titania.

- La Petite Violette : Clossania dia.

- Le Grand Sylvain : Limenitis populi.

- Le Petit Sylvain : Limenitis camilla.

- Le Sylvain azuré : Limenitis reducta.

- La Carte Géographique : Araschnia levana.

- Le Grand Damier: Melitaea phoebe.

Godart, 1819-1821

En 1821, Jean-Baptiste Godart, dans son Histoire naturelle des Lépidoptères décrit 94 espèces de rhopalocères "qui se trouvent autour de Paris et à plus de cinquante lieues à la ronde", auxquelles se rajouteront 85 espèces qui seront décrites en 1822 et qui correspondent aux "départements méridionaux". Soit 179 espèces et autant de noms. Godart, dans un souci de taxonomie appliquée à l'onomastique vernaculaire, adopte le système binominal en utilisant les noms français de Genres créés par Latreille. Les noms de Geoffroy et d'Engramelle seront majoritairement repris, précédés de leur Genre : le Citron deviendra ainsi Le Coliade Citron, le Grand papillon blanc du chou deviendra La Piéride du Chou, et le Tabac d'Espagne L'Argynne Tabac d'Espagne entrainant un allongement et un alourdissement du nom propre qui perdra son caractère lapidaire. Mais pour certaines espèces de ses prédecesseurs, et pour toutes les nouvelles espèces, Godart, plutôt que de créer de nouveaux noms, aura recours au nom scientifique : Le Grand Nacré de Geoffroy deviendra l'Argynne Aglaé (papilio aglaia de Linné), le Grand Damier d'Engramelle l'Argynne Phoebé, l'Actéon d'Engramelle deviendra le Satyre Actaea (papilio actaea d'Esper et Hübner), l'Ariane et le Némusien d'Engramelle deviennent le Satyre Maera (papilio maera de Linné), etc. Ce procédé sera bénéfique pour les longs noms descriptifs comme le Porte-Queue fauve à deux bandes blanches qui devient le Polyommate du bouleau, traduction du papilio betulae de Linné.

Ces noms seront repris à l'identique par Hippolyte Lucas dans son Papillons d'Europe (1834), ou par Duponchel dans l'iconographie et histoire naturelle des chenilles de 1849, mais leur usage sera abandonné par Boisduval et al. dès 1833 dans Collection historique des chenilles. Alors que les Anglais resteront fidèles à l'usage de leurs noms vernaculaires et les feront progresser et s'accroître au fil des découvertes, les auteurs français vont les abandonner dans la période 1850-1950, ou ne les citeront, comme Oberthür, qu'incidemment.

Gérard Luquet 1986.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, des éditeurs mettent à la disposition du public des Guides de format réduits permettant l'identification des espèces de papillons d'Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne, mais leur traduction en français révèle vite un problème de taille : comment "traduire" les noms vernaculaires étrangers dans notre langue pour toutes les espèces qui, depuis Godart, n'en n'ont pas reçu, chacun faisant éventuellement usage selon son goût de tel ou tel nom dans la plus grande confusion ? Gérard Luquet, confronté à ce travail de traduction, va créer en 1986 une liste de noms vernaculaires couvrant l'ensemble des espèces de rhopalocères de France.

IV. L'étude des noms de papillons ou Zoonymie : outils et sources.

Le terme zoonymie ou étude des noms des animaux est construit sur le modèle de termes comme anthroponymie, ou toponymie. Ce dernier est défini par le CNRTL comme "A Ensemble, système formé par les noms de lieux d'une région ou d'une langue. B. − Étude linguistique des noms de lieux, d'une région ou d'une langue, du point de vue de leur origine, de leur transformation, ou de leur signification." Nous pouvons aussi entendre le terme zoonymie comme "le système formé par les noms d'animaux" (dans un souci de collecte de noms), ou comme "Étude des noms d'animaux du point de vue de leur origine, de leur transformation, ou de leur signification". C'est partiellement une branche de l'onomastique (étude des noms propres).

De même que la toponymie peut trouver des sous-divisions en hydronymie ou oronymie, le terme de zoonymie peut se décliner selon toutes les divisions du règne animal, en coléoptéronymie, herpétonymie ou lépidoptéronymie ; mais laissons-en l'usage éventuel à de tout aussi éventuels scientifiques, et contentons-nous des termes : zonnymie des coléoptères, des reptiles ou des papillons.

Cette étude est donc très différente de l'étymologie, au sens de "rapport de filiation établi à propos d'un mot donné et expliquant sa constitution", et l'étymologie du nom vulcain ne permettrait en rien de comprendre l'origine et la cause de la dénomination de ce papillon de jour.

Le champ d'étude de cette science est donc large, incluant le suivi de l'évolution du nom depuis son état le plus anciennement attesté, l'identification de cette première occurrence (date et auteur de la publication), la découverte des auteurs, le variations d'orthographe, et tout l'empan sémantique des allusions historiques, personnelles, anecdotiques, familiales, qu'il peut contenir.

1. Zoonymie des noms scientifiques des lépidoptères.

Il n'existe pas de publication en langue française.

C'est très simple : après quelques travaux, un auteur a publié une somme qui restera la référence définitive : il s'agit de A. Maitland Emmet. Son livre est une somme, donnant les références bibliographiques et la signification des 2496 espèces présentes en Grande-Bretagne

EMMET (A. Maitland), The scientific names of the Britih Lepidoptera, their history and meaning, Colchester, Essex, England : Harley Books, 1991. 288 p. : ill. ; 25 cm.

Son travail restera inégalé, mais pourra bien-sûr être complété et précisé, et aussi être mise à jour pour les espèces nouvellement dénommées. Surtout, le travail peut être poursuivi pour les espèces qui ne sont pas observées en Grande-Bretagne. Il est précédé d'une très précieuse Histoire de la nomenclature scientifique.

Il avait été précédé par deux publications, dont il cite et critique les résultats dans son livre :

1) Celle de Macleod ;

MACLEOD (Roderick Donald) Key to the names of British Butterflies and moths, 86 pp. Londres 1959.

2). Celle d'Arnold Spuler, dans Les Papillons d'Europe. Ses "étymologies" sont signalées en ligne sur le site Lepiforum.

SPULER (A.) Die Schmetterlinge Europas 1-4, Stuttgart 1903-1901. En ligne sur BHL:http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9477#/summary.

Heureusement, A. M. Emmet n'a pas tout cueilli, et m'a laissé un —tout petit— espace où placer mon grain de sel. Dans son appendix 3, il cite, comme des cases de mots croisés (la comparaison est de lui, p. 13) ses 35 Unresolved names, et parmi ceux-ci, 7 noms d'auteurs français, Spaelotis de Boisduval, Hyppa de Duponchel, Tircis de Godart, et Hellula, manihotalis, Plodia et Ligdia de Guenéé. Il n'est pas difficile à un amateur français de résoudre Tircis, créé par Geoffroy : Zoonymie du papillon Tircis Pararge aegeria.

2. Zoonymie des noms vernaculaires des lépidoptères.

Cette science peut se décliner en autant de langues du globe. En France, nous pouvons étudier la zoonymie vernaculaire française, mais aussi les formes des langues régionales et les formes dialectales. Je m'en tiendrai, sous ce titre de Zoonymie des noms vernaculaires français des lépidoptères, à l'étude des noms employés dans les ouvrages de référence en langue française. Une liste des noms vernaculaires est proposée sur Wikipedia.

Je n'ai pas trouvé de publications sur ce sujet, hormis cet article de Gérard Luquet dans Alexanor :

LUQUET (Gérard), "Les noms vernaculaires français des Rhopalocères d'Europe", Alexanor, suppément, t. 14 fasc.7, 49 pages, 1986. (non consulté hélas)

LERAUT P. : "Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse". - 2ème édition 526 p. Suppl. à Alexanor. (source non consultée).

Il me restait donc à initier, par des ébauches, des recherches en zoonymie vernaculaire de nos charmants papillons, avant de passer le filet à quelqu'un d'autre.

Sources et liens :

I. Zoonymie des lépidoptères :

—ARRIZABALAGA (Antoni ) & al. 2012 "Proposta de noms comuns per a les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes", Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 5-28. En ligne

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/arrizabalaga-et-al-butlleti-103.pdf

— EMMET (Arthur Maitland) 1991. The Scientific Names of the British Lepidoptera: Their History and Meaning, Colchester, Essex, England : Harley Books, 1991, 288 p. : ill. ; 25 cm.

— GLASER L, 1887 Catalogus etymologicus Coleoperum et Lepidopterum. Erklärendes und verdeutschendes namensverzeichnis der Käfer und Schmetterlinge fûr Liebhaber und wissenschaftliche Sammler, R. Friehändler : Berlin 1887, 396 pages. BHL Openlibrary.

— GLASER, L, 1882 "Zur Nomenklatur des deutschen Tagfalter, in Entomologischen Nachrichten, Stettin 1882 pages 303-317,

https://archive.org/stream/entomologischena81882berl#page/310/mode/2up/search/lycaena)

— Gozmány, László: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

— JERMYN L.: The Butterfly Collector's Vade Mecum: or a Synoptical Table of English Butterflies. 1824. http://archive.org/stream/butterflycollect00jerm#page/n6/mode/1up

— HELLER (John Lewis) - 1983 -"Studies in Linnaean method and nomenclature", Marburger Schriften zur Medizingeschichte, Bd.1983;7:1-326.Frankfurt am Main ; New York : P. Lang,

—HÜRTER Hans-Arnold 1988 Die wissenschaftlichen Schmetterlingsnamen, Herleitung und Deutung, Bottrop ; Essen : Pomp, 492 pages.

— ISAAK (Mark) Curiosities of the biological nomenclature, en ligne.

— JANSENN (August) 1980, "Entomologie und Etymologie der Namen der belgischen Tagfalter"; in : Phegea, driemaandelijks tijdschrift van de vereniging voor Entomologie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, Jgg.8 Nr.2, 1980.

— KEMPER Heinrich 1959 Die tierischen Schädlinge im Sprachgebrauch, Berlin : Duncker & Humblot 1959. Google books.

— MACLEOD (Roderick Donald) 1959 Key to the names of British Butterflies and moths, 86 pp. Londres.

— RAMANN (Gustav) 1870-76, Die Schmetterlinge Deutschlands und der angrenzenden Länder in nach der Natur gezeichneten Abbildungen nebst erläuterndem Text, 4 Bände, Band 1, Arnstadt 1870-1876.

— SODOFFSKY (W), 1837. "Etymologische undersuchungen ueber die gattungsnamen der Schmetterlinge von W Sodoffsky, in Riga", Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, n° VI, Moscou : imprimerie d'Auguste Sémen, 1837, 167 p. Archiv.org.

— SPANNERT (Anton), 1888, Die wissenschaftlichen Benennungen der Europäischen Großschmetterlinge mit sâmmtlichen anerkannten Varietâten und Aberationen, Karl Duncker : Berlin,1888, 239 pages.

—SPULER (Dr Arnold), 1901-1908, Die Europas Schmetterlinge, . Vol.1. Allgemeiner Teil —Spezieller Teil. I-CXXVIII + 1-386 + [1]-[6], 265 fig. dans le texte, E. Schweizelbart'sche Verlagsbuchhandlung, Nägele und Dr Sproesser édit., Stuttgart, Allemagne. En ligne sur BHL.

— Numen. The Latin lexicon : http://latinlexicon.org/index.php

Dictionnaire raisonné de zoonymie :http://editra.ca/DEMZ/text/index.html

— DOUX (Yves), GIBEAUX (Christian), 2007, Les papillons de jour d'Île de France et de l'Oise,Collection Parthénope, Edition Biotope, Mèze, ; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 2007, 288 p. Préface, index et supervision scientifique de Gérard Chr. Luquet.

— DUPONT (Pascal), DEMERGES (David), DROUET (Eric) et LUQUET (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202013%20-%2019%20-%20Ref_Rhopaloceres_Zygenes_V2013.pdf

— HIGGINS (L. G.) et RILEY (N. D.) 1988. Guide des Papillons d'Europe : Rhopalocères. Troisième édition française. Traduction et adaptation par Th. Bourgoin, avec la collaboration de P. Leraut, G. Chr. Luquet et J. Minet. Delachaux et Niestlé édit., Neuchâtel ,1988, 455 pages.

— LERAUT (Patrice) 1997 "Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse" (deuxième édition) Alexanor, 20, Supplément hors série : 1-526, 10 illustr., photog, 38 fig.

— SALMON (Michael A.) 2000, The Aurelian legacy, British butterflies and their collectors, University of California Press, 2000.

Geoffroy BHL :1762 :http://www.biodiversityheritagelibrary.org/item/51067#page/9/mode/1up

Godart BHL :http://www.biodiversityheritagelibrary.org/item/38004#page/256/mode/1up

Duponchel, chenilles 1849 : BHL : http://www.biodiversityheritagelibrary.org/bibliography/9410#/summary

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)