Au sud de Sienne en Toscane, la Réserve Naturelle de l'Alto Merse offre un site de garrigue, sec et rocailleux mais rafraîchi par des torrents. Elle s'étend sur les communes de Monticiano, Sovicille et Chiusdino.

Près du Ristorante la Civetta, le chant des grenouilles m'a signalé de petits étangs que j'ai prospecté à la recherche de leurs trésors entomologiques ; j'y trouvais :

• Neuroptères : L' Ascalaphe soufré.

• Lépidoptères : La Diane

: Le Flambé.

: L' Hesperie de la Reine-des-près.

: La Mélitée du plantain.

: Le Sylvain azuré.

: Le Citron.

: Le Point-de-Hongrie

: l'azuré de la faucille (in copula ) et le collier de corail.

: Le Sphinx gazé.

• Odonates : La Libellule déprimée.

: L'Anax empereur.

• Arachnides : Philaeus chrysops.

: L' Épeire des roseaux.

: L'Epeire de velours.

I. L' Ascalaphe soufré Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775).

Ces insectes de 45 à 55 mm volent d'avril à juin ; ils fréquentent les herbes sèches. On les trouve en France dans ses 2/3 Sud-est .

- Le nom français d'Ascalaphe vient de la famille des Ascalaphidae, décrite par le médecin et entomologiste français Pierre Rambur en 1842 dans son Histoire naturelle des insectes Névroptères (Suite à Buffon).

Il renvoie à un héros de la mythologie grecque, Ascalaphos, fils d'Ares et d'Astyoché, qui, selon Homère, commanda avec son frère Ialmenus un corps de Minyens d'Orchoméne avec trente navires contre Troie. Il périt sous les coups de l'un des fils de Priam, Deiphobos.

On trouve dans la Bibliothèque du pseudo-Appolodore, ou dans les Métamorphoses d'Ovide un Ascalaphos fils du fleuve des Enfers Achéron. Perséphone, fille de Demeter, est retenue prisonnière par Hades, qui lui accorde la liberté de regagner le monde des vivants pour peu qu'elle ne mange rien au cours de son séjour : l'un de ses gardiens chargé de surveiller la cuisine le félon Ascalaphos révèle à Hades qu'il l'a vu mordre une grenade, et Demeter furieuse de ce petit cafteur le punit en l'écrasant sous une énorme pierre. Mais Héracles profite de sa descente aux enfers pour le délivrer. Démétertransforme alors Ascalaphe en chouette (selon Apollodore) ou en hibou (selon Ovide). Il est à noter que si le mot grec askalaxos signifie lézard, le mot askalaphos signifie "hibou" . En ornithologie, le Grand-duc du désert se nomme Bubo ascalaphus, Grand-duc ascalaphe.

- Le nom scientifique du genre Libelloides est clair, il signifie "qui a la forme d'une libellule". Mais l'épithète spécifique coccajus est une énigme pour moi.

A-t-il été choisi (mais pour quelle raison ?) en référence à Merlin le cuisinier, alias Merlin Coccaj, Merlino Coccajo, Merlin Coccai, autant de pseudonyme de Teofilo Folengo (1491-1544), poète de Mantoue inventeur du style macaronique pour avoir proposé au public averti ses Macaronées, son plat de macharoni cuisiné maison en vrai latin de cuisine mâtiné d'argot mantouan et d'italien ? Dans cette langue, fare di coccaj,c'est " dire strafalcioni in parlando", dire des énormités en parlant.

Souvenons-nous qu'Ascalaphos est le gardien de la cuisine chez Hades : ceci explique peut-être que l'on nomme "coccajus", cuisinier, l'espèce qui nous occupe.

Une semaine après avoir rédigè cette hypothèse, j' en trouve une confirmation par l'existence d'un ascalaphe nommé Libelloides macaronius en 1763 par le médecin et naturaliste de culture italienne Giovanni Antonio Scopoli. Il faut tout de même de solides raisons pour nommer une espèce "macaroni", et la référence à un grand nom de la litterature italienne en est une chez un italien vivant au Tyrol sous domination autrichienne.

Cet ascalaphus macaronius vit dans les prairies en friche de la Slovénie ( dont Scopoli a décrit la faune et la flore ) au Caucase ; il est remarquable par une vision dont le spectre de sensibilité atteint le secteur de l'ultra-violet.

On distingue Libelloides coccajus de L. lacteus par la tache noire de l'aile postérieure qui descend chez coccajus jusqu'à l'angle anal, c'est à dire l extrémité de cette aile.

Sur ce dernier cliché, on voit les cerques en crochet qui indiquent que nous avons affaire à un mâle. C'est par ceux-ci qu'il pourra, en plein vol, s'arrimer à la femelle pour s'accoupler : là-haut, leurs belles couleurs scintillantes et vives dans le ciel estival leur permettraient de reprendre pour eux la belle devise que l'on trouve sur le puits de la cour du Palazzo Chigi-Saracini de Sienne : MICAT IN VERTICE, je brille au firmament .

Tout savoir sur les ascalaphes ? c'est ici : http://www.deliry.com/wiki/index.php?title=Ascalaphes

II . La Diane Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775).

Avec ce papillon, nous ne quittons pas le monde de la mythologie grecque, mais nous explorons son versant féminin :si son nom vernaculaire Diane la place sous l'égide d' Artemis, la déesse sauvage et chaste qui préfère chasser dans les bois que de se consacrer aux amourettes, son nom de genre Zerynthia, décrit par Ochsenheimer en 1816 renvoie, par la ville de Zérynthe en Thrace sur l'île de Samothrace, soit à Apollon Zerynthius (c'est la proposition d'A.M.Emmet, 1991) car un temple lui y était dédié, soit à Hécate Zerynthia car les mystères d'Hécate y étaient célébrés en secret (et c'est ma préférence).

Ce genre est riche de deux ou trois espèces : la Proserpine Z. rumina, du nom de la déesse romaine de l'allaitement ( rumen désigne en latin "la mamelle" ), Z. cassandra, du nom de Cassandre, et notre Z. polyxena.

L' épithète spécifique polyxena voue la Diane à Polyxène, princesse troyenne fille de Priam et d'Hécube, dont Achille, du camp des grecs ennemis, fut amoureux. Selon Ovide, elle fut immolée par les grecs vainqueurs sur la tombe d'Achille.

Ce genre appartient à la sous-famille des Parnassinae, des papillons vivant en montagne comme les dieux grecs habitaient le Mont Parnasse. Aussi les espèces se nomment-elles Apollon (Parnassius apollo), faux-Apollon, semi-Apollon, petit Apollon, Thais ( c'est un autre nom de notre Zerynthia polyxena ), ou Diane.

Les Parnassinae sont membres de la famille des Papilionidae

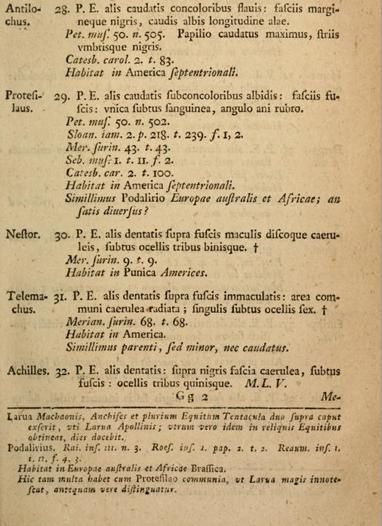

Je rappelle que Linné avait réparti ses papillons de jour en six phalanges : ces papilionidae sont issus de la première phalange, celle des Equites (les cavaliers), qui comporte les Trojani , les troyens,(n°1-17) et les Archivi (n° 18-40). Ils les a baptisés Ménélaus, Ulysse, Agamemnon, Doimetes, Patrocleus, Pyrrhus, Leilus, Ajax, Machaon, Antilochus, Protesilaus, Nestor, Telemachus, Achilles, etc... Il ne faut donc pas s'étonner que la zoonymie des Zerynthia baigne dans la culture grecqu et la guerre de Troye.

• Le genre Zerynthia a été décrit par Ferdinand Ochsenheimer (1767-1822), naturaliste allemand auteur d'un célèbre traité sur les papillons en dix volumes, le Die Schmetterlinge von Europa paru à Leipzig. Le genre est décrit en Schmett. Eur. 4 : 29, 1816.

• L'espèce est décrite par Denis et Schiffermüller dans Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend : 162, 1775, sous le protonyme Papilio polyxena.

III. Le Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758).

Le Flambé est un autre papilionidae, comme la Diane, et surtout comme le Machaon Papilio Machaon auquel il ressemble un peu : comme ce dernier c'est un porte-queue, l'extrémité des ailes se prolongeant en pointe éffilèe, et comme lui il présente une forme globalement triangulaire. Mais mon spécimen a perdu, dans quelque échafourée ou quelque fourrée, ses accessoires caudaux., ce qui n'ote rien à une envergure qui peut atteindre 90 mm. La perte de ces queues peut s'expliquer de la manière suivante : lorsqu'il est posé ailes fermées, les taches foncées de la partie postérieure de l’aile inférieure évoquent une tête, les « queues » mimant des antennes. En atterrissant, le papillon pivote souvent de 180° par rapport à la direction d’où il vient, perturbant l’oiseau ou tout autre prédateur qui a vu cette manoeuvre : celui-ci s’attaque alors à la fausse tête, ce qui permet à l’insecte de s’envoler sauf, en ne perdant qu’un morceau de « queue ». (selon le site clairehodde.free.fr)

Ces fameuses queues le font nommer Scarce Swallowtail, le Queue d'Aronde Rare, pour souligner qu'il est moins fréquent ( en Angleterre ) que Swallowtail, le Machaon.

Les allemands le nomment joliement Segelfalter, le papillon-pavillon, et ce terme de marine me fait penser à l'autre nom sous lequel nous le désignons : le Voilier.

• Le nom de genre donné par Hübner en 1819, Iphiclides, se rapporte à Iphicles. S'intéresser à ce héros mythologique n'enrichit en rien la description de notre papillon, puisqu'il n'a reçu ce nom que pour souscrire à la mode des noms antiques, et que les autres avaient déjà été attribués par Linné. Mais pour notre culture apprenons qu' Amphytrion avait une épouse, Alcméne : celle-ci fut séduite par Zeus qui avait pris l'apparence du mari. Au terme d'une grossesse dont nous ne savons rien, la sage-femme annonça un beau garçon, que l'on nomma Iphicles et qui était le portrait craché de l'heureux père Amphytrion. Mais le lendemain, Alcméne accoucha d'un énorme bébé, que l'on nomma Heracles, ou Hercule pour les latinistes, et qui ressemblait éxactement à Zeus lorsqu'il s'était déguisé en Amphytrion...

Bref, iphicles est le demi-frère d' Hercule, qu'il accompagna dans ses Travaux.

Mais voyons, cet Amphytrion cocufié, cela me rappelle... mais oui, c'est bien-sûr, ma lecture de l'Amphytrion de Molière, cette comédie "classique" dont je m'étais régalé à lire comment le pauvre Sosie, le valet d'Amphytrion, perd son latin ou son grec en se trouvant face à Mercure qui a pris son apparence ! (et c'est l'origine de notre mot "sosie")

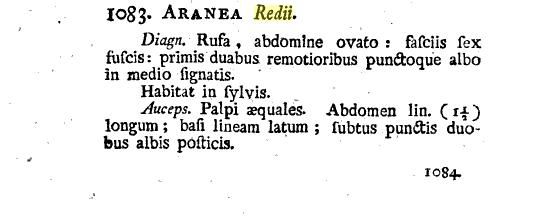

• Le nom d'espèce podalirius ne nous fait pas quitter l'antiquité puique c'est Linné qui l'a choisi. Je l'ai dit, le Flambé est de la famille des Papillionidae, donc il est pour Linné de la phalange des Equites ( voir supra le Zerynthia) ; le Machaon y porte le numéro 27, mais le Podalirus ?

Le cas Podalirus fait partie de ces petits écarts de la norme qui font le bonheur des zoonymistes comme moi au même titre qu'un défaut d'impression sur un timbre peut ravir un philateliste. Car podalirius n'a pas de numéro, mais est cité en note de bas de page dans le Systema Naturae de 1758, à la page 463, alors qu'il apparaît dans le texte principal à propos de Protelisaus qualifié de "très semblable à Podalirio" :

On remarquera que Réaumur est cité parmi les trois références.

Mais qui est Podalire ? Tout simplement le frère de Machaon, lui aussi, en bon fils d'Aspecios/ Esculape, médecin des guerriers grecs pendant la guerre de Troie.

Le protonyme, le nom donné par Linné dans sa description de 1758, est Papilio Podalirius, avec sa majuscule.

Je note aussi que le Type spécifique est conservé à Livourne en Toscane, ville proche de mon observation.

IV L' Hespèrie de la Reine-des-près Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758).

On doit le nom de genre à Hübner, 1819 ; A.E.Emmet propose l'étymologie issue de purgos, une tour de défense dans une muraille, auquel l'aspect crénelé de la frange peut faire penser.

Malvae a été choisi par Linné mais la Mauve n'a jamais été une plante-hôte pour la chenille de cette Hespèrie qui préfèer les rosacées, la potentille, la petite pimprenelle, l' aigremoine eupatoire, ...ou la reine-des-prés.

V. La Mélitée du plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758).

L'épithète spécifique cinxia vient du verbe latin cingo, cingere, cinxi, cinctum, ceindre, entourer d'une ceinture, mais il désigne surtout Cinxia, tel qu'on surnomme Junon lorsqu' elle préside aux mariages. C'est donc un épithète qui pourrait aussi convenir aux maires qui porte l'écharpe tricolore pour unir les couples devant le buste de Marianne.

L'autre nom vernaculaire de cette Mélitée est la Déesse à ceinturon, mais j'aime bien le nom espagnol de Doncella Punteada.

Le nom de genre Melitaea, Fabricius, 1807, serait selon A. M. Emmet un mot-puzzle associant Melinaea, surnom d'Aphrodite, Melitaea, nom d'une ville de Théssalie, melitoeis, le miel, et melitaios.

VI . Le Sylvain azuré Limenitis reducta (Staudinger, 1901).

Ou Nymphale du peuplier, Azuritis reducta, Limenitis anonyma Lewis 1872, ou Papilio drusilla pour Bergstrasser 1777, Papilio lucilla pour Esper 1778.

Ou encore Southern White Admiral pour les anglais, Blauschwarsser Einsvogel à l' est du Rhin, et Ninfa de arroyas en espagnol.

Le nom de genre Limenitis Fabricius, 1807 ( Magazin.f.insektenk.(illiger) 6 : 281 ) vient du latin limen, inis, le seuil, la frontière. Diane limenitis, ou limnatis, était invoquée par les pêcheurs romains comme divinité des étangs et marais, alors que Limentinus était une divinité des portes. Limenitis qualifie selon Emmet une divinité protectrice des ports.

L'espèce reducta a été décrite par Staudinger et Rebel : Cat. lepid. paleoarct. Faunengeb, 3 : 22. 1901.

Elle se distingue du Petit Sylvain Limenitis camilla par le ton rouge de la face inférieure de ses ailes postérieures, par une rangée simple de points noirs sur cette même face (L. camilla a une rangèe double ) et par une tache blanche supplémentaire sur la face supérieure de l'aile antérieure.

Il est de coloration noire sur sa face supérieure, avec, selon l'orientation du soleil, de somptueux effets bleu-nuit métalliques.

Il fréquente les lisières des forêts, les bords des chemins qui longent les sous-bois ensoleillès, se posant sur le sommet des arbres, ou sur les feuilles à hauteur d'homme. Le mâle est jaloux de son territoire, qu'il défend contre tout agent ailè étranger en décollant immédiatement pour l'intercepter et le reconduire de l'autre coté de ce qu'il considère être ses limes, ses frontières, afin de justifier son salaire de limenitis, douanier patenté. Puis, fort de cette manifestattion d'autoritè et même, comme tout agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, légèrement imbu de sa personne, il s'autorise un guilleret pas de danse en tournoyant délicatement autour de son terrain d'aterrissage foliaire en de larges orbes calligraphiées avec maîtrise ; car il excelle en ce vol plané qu'il ne soutient que d'un battement d'aile, rarement plus, entre deux désinvoltes voltes. Seul son comportement agressif lui permettre de se distinguer, à défaut de binoculaires, du sexe faible , morphologiquement identique _ ce qui, secrètement, le morfond.

Son envergure est de 46 à 62 mm, pas un de plus, et il vole de mai à septembre en une, deux ou trois générations ; S'il est très commun dans le sud ou le centre de la France, on peut le trouver dans presque tous les départements hormis le mien, le Finistère, et quelques autres mal-lotis.

La chenille est difficile, et ne vit que de chévrefeuille, Lonicera. Elle hiverne dans un abri de soie fabriqué avec un fragment de feuille, et elle nomme pompeusement cette tente canadienne son hibernaculum.

VII. Le Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758).

VIII. L'Azuré de la faucille et le Collier de corail.

1 . L'Azuré de la faucille ou Argus rase-queue Everes alcetas Hoffmansegg, 1804.

Pour le genre Hübner a décrit en 1819 celui d'Everes, de signification obscure, alors que Schrank avait choisi en 1801 dans Fauna Boica le nom de Cupido. On trouve donc ce papillon aussi sous le nom de Cupido alcetas.

Alcetas est un nom grec : on mentionne Alcetas Ier de Macédoine, Alcetas Ier d' Épire, un Alcetas général d'Alexandre le Grand, un Alcetas roi des Molosses, etc...

L'espèce a été décrite sous le protonyme Papilio alcetas par le comte Johann Centurius, Graf von Hoffmannsegg (1766-1849), botaniste, entomologiste et ornithologue qui constitua de vastes collections. Il publia sa description dans Mag. f. Insektenk. (Illiger) 3: 205 en 1804.

2. Le Collier de corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775).

• Le nom de genre AriciaReichenbach 1817 correspond au nom d'une ancienne ville du Latium où était érigé un temple en l'honneur de Diane / Artemis. La légende veut qu'elle fut batit par Hippolyte fils de Thésée en mémoire de son épouse qui se prénommait, si on en croit Martial, Aricia. Ce fut une ville importante, qui était distante de Rome de 16 lieux romaines. Diane cacha Hippolyte dans la forêt d'Aricia après qu' Esculape l'ait resuscité : Hippolyte batît un temple en l'honneur de sa bienfaitrice.

Heinrich Gottlieb Ludwig REICHENBACH (1793-1879)

Né à Leipzig, docteur en philosophie et en médecine, botaniste et zoologiste, il dirigea, jusqu'à sa mort, le Jardin botanique de Dresde et fonda, en 1843, une société savante, "Flora", destinée à promouvoir la recherche scientifique en botanique et en horticulture.

Il publia sa description dans : Jenaische Allgem. Lit. Ztg, Jena 14 (1): 280.

Nabokov proposa en 1944 le nom d' icaricia, mot valise pour honorer Icare.

• L' épithète spécifique agestisvient du protonyme créè par Denis et Schiffermüller dans Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend: 184, No. N.13, 1775.

Mais son étymologie est confuse, et Emmet n'adopte pas l'hypothèse de Pickard d'une erreur pour agrestis, l'agreste, en argant du fait que les lépidoptèronymes de Denis et Schiffermüller font toujours référence à la mythologie classique. Il propose d'y voir une forme corrompue d'Argestes, dieu du vent de noroit, ce qui n'est guère séduisant.

IX. Le Sphinx gazé Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758).

• Le nom de genre Hemaris nous vient de Johan Wilhem Dalman (1787-1828), médecin _son doctorat a été obtenu en 1817 à Uppsala _et naturaliste suédois, passionné de botanique comme tout médecin de l'époque, mais aussi d'entomologie, dont l'étude offre moins d'applications thérapeutiques si on excépte la poudre de cantharides. Bibliothécaire de l'Académie des sciences de Suède, directeur du jardin zoologique puis démonstrateur de botanique de l'institut Carolinska de Stockholm, il décrivit ce genre de Sphinx Hemeris dans K. svenska VetenskAkad. Handl. 37(2) : 207

Ce nom d'hemaris vient du grec hemera, "le jour", pour témoigner des moeurs diurnes de ces hétérocères.

Le genre hemaris comporte douze espèces, dont H. tityus, le Sphinx bourdon ou bombyliforme, mais aussi H. diffinis ou Sphinx du chévrefeuille.

• L' épithète spècifique fuciformis nous vient de la description de Linné, page 493 de son édition de 1758 du Systema Naturae, où cette espèce reçoit le numéro 28 de la liste des Sphinx. Après Tantalus (n°23), Tityus, Ixion, frellatarum, bombyliformis, et avant culiciformis, Salmachus et Belis ( on voit que Linné ne se départit pas, pour les papillons de nuit, de son idée de distribuer tous les noms propres de sa culture greco-latine, à commencer par Sphinx, tiré du mythe d'Oedipe), fuciformis fait exception : en signifiant "en forme de frelon", (du latin fucus, "frelon" ), ce nom décrit la morphologie du papillon.

C'est vrai qu'il ressemble à un frelon, ce cousin du Moro-Sphinx avec qui on pourrait le confondre si ses ailes rouges,son corps jaune-rouge-jaune et sa tête olivâtre le distinguait de Moro-Sphinx au corps brun et aux ailes brunes et rougeâtres. Il est attiré par les fleurs bleues, celles des rhododendron, des silènes, des Ajuga, Lychnis ou Pulmonaria, et se présente devant chaque petit gobelet de nectar où un vol stationnaire à 60-70 battements d'aile par seconde lui permet de dérouler sa trompe et de viser avec précision l' ambroisie. Mais s'il reste un tiers de seconde devant chaque calice, c'est qu'il s'attarde, et la prise des clichés est un joli sport !

Ses ailes sont presque dépourvues d'écaille. Son envergure va de 38 à 48 mm.

Les anglais le nomment Broad-bordered Bee, ou Hawk-moth, papillon-faucon.

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)