Onomastique et humour : Mes notes de lecture de Moby Dick.

Il aimait à épousetter ses vieilles grammaires ; d'une certaine manière, cela lui rappelait qu'il était mortel. Herman Melville, Moby Dick.

Sur quel océan me suis-je embarqué ? Le fond de cet article ne pourrait jamais être sondé, fût-ce avec une ligne de 18 fils de 120 brasses. J'abandonne toute idée d'exhaustivité ; ce ne sera qu'une esquisse, que dis-je, même pas : l'esquisse d'une esquisse ; que Dieu me garde de jamais rien parfaire. Je publie en l'état.

I. ONOMASTIQUE.

S'il est un livre qui s'attache avec humour à l'origine des noms, comment cela ne serait-il pas Moby Dick ? Melville n'a-t-il pas dressé Humour et Étymologie comme deux marraines qui président au lancement de l'ouvrage, deux fières cariatides soutenant l'édifice, lui qui débute par son Étymologie (fournie par un pion de collège qui mourut tuberculeux) et la fait suivre par un petit prologue de ses Extraits, autoportrait en bibliothécaire parcourant l'océan des rayonnages, naviguant sans fin sur la mer Vaticane qui est un des grands bonheurs de la littérature comique? [si réussi, si hilarant que je résiste difficilement à me payer le plaisir de le recopier ici].

Comment Melville choisissait-il les noms de ses personnages et de ses navires ? Glissait-il au hasard la lame acérée de son vistemboir sur la tranche dorée de sa Bible et de ses Encyclopédies pour y trouver, désigné par le doigt de Dieu, le nom de baptême de ses héros ? Pour trouver la réponse à cette question, il suffit d'inscrire sur son moteur de recherche "Onomastique" et Moby-Dick". Las, aucune réponse réelle sur les 1870 propositions (seulement). Allons, il suffit de consulter la riche bibliographie de l'édition Pléiade de Melville ! Aucun ouvrage, aucun article ne s'y consacre. L'onomastique de Moby-Dick, avec ces centaines de noms d'auteur, serait-il un serpent-de-mer qu' aucun universitaire n'oserait se vanter d'avoir capturé ? Impossible. Je suis, seulement, un piètre explorateur des immensités textuelles, et, dans quelque réserve, les mémoires consacrés à ce sujet mythique attendent, jalousement gardés par un directeur de thèse attendant sa grande heure, une triomphale publication sous son nom.

Ou encore, la Bête onomastique trop pourchassée aurait-elle sondé ?

Croulant sous son propre poids, le Sujet en or aurait-il été détruit par quelque Moïse par ordre d'un Éditeur jaloux ?

Ce vase séphirotique trop riche des 777 noms propres de l'Œuvre se serait-il brisé en d'innombrables étincelles qui, désormais mêlées à des scories qélipothiques et éparpillées dans les foot-notes de milliards d'ouvrages, ne pourraient plus être rassemblées ?

Qu'adviendra-t-il de ce misérable blog s'il se lance à la quête de ce Graal ? Est-ce ici le Lieu secrètement désigné depuis cent cinquante ans pour en voir, sonnez haut-bois, résonnez musettes, le joyeux avènement en l'humble étable dont je serai l'âne? Ah, avec quel enthousiasme alors viendrais-je alors réchauffer de mon museau le petit être et lui faire les marionnettes avec mes oreilles !

Je m'embarque vers ces espaces infinis :

0) préliminaire : les Extraits.

Après avoir placé ses cariatides, Melville nous fait parcourir un long couloir (p.5-20)* où sont suspendus les portraits des Auteurs Illustres ; où, si l'on veut, il nous fait visiter les in-folio et volumes empoussiérés de sa bibliothèque, histoire de dire que Moby Dick, placé sous leur patronage, en est nourri. A bon entendeur, à bon harponneur de clef pour une onomastique, salut !

* mes références renverront à la dernière édition française de Moby-Dick, traduction de Philippe Jaworski, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2006.

Or, cette théorie d'écrivain est ordonnée en une architecture savante :

- d'abord, la Bible ( la Genèse, puis Job précédant Jonas, puis Isaïe et les Psaumes),

- puis les auteurs latins (Plutarque, incontournable pour nos aïeux, Pline, même commentaire, puis Lucien, l'auteur satirique dénonçant les impostures religieuses ).

- Vient alors une citation de Le Périple d'Other ou Other, récit recueilli par le roi Alfred le Grand, AD 890. Il a été publié en latin par André Bussæus sous le titre Periplus Otheri et Wulfstani ab Alfredo, rege Angliae descriptus, Copenhague, 1744, in-8°. C'est, telle une saga, le récit de voyage de Other, norvégien de Halogaland (Nordland) qui avait visité la Mer Blanche. Cet auteur est cité par Bory de Saint-Vincent dans son Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle vol.3 p. 416.

- Puis deux auteurs français, et non des moindres, Montaigne et Rabelais : c'est dire si le crible critique, le scepticisme et le renversement carnavalesque des valeurs vont être au rendez-vous. C'est l'Apologie de Raymond Sebond de Montaigne qui est citée ; et on sait qu'alors que Sebond confiait à l'homme une place centrale et sommitale au sein de la création, la dignité de l'homme se justifiant par le fait que l'homme occupe le sommet de la hiérarchie des êtres, que Dieu l'a façonné à son image de telle sorte qu'il soit capable, par l'exercice de la raison, de s'élever jusqu'au divin, Montaigne démontre bien l'inverse, critiquant le rationalisme et écrivant : " Est-il possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toute chose, se dise maîtresse et emperière de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut de la commander." Allez chasser la baleine avec une telle philosophie à bord ! La citation que donne Melville est très peu explicite, et il semble avoir volontairement donné de chaque auteur des citations si brèves et si dénuées de sens quoique contenant le mot whale que cela ressemble, soit à une parodie insensée d'un catalogue médiéval (où la simple citation d'un ancien "autorise", valide le texte), soit aux citations d'un dictionnaires, simples exemples de l'usage d'un terme ne se préoccupant pas de leur sens. Ici, il donne l'extrait où Montaigne parle du Gayet de mer, poisson pilote qui accompagne les cétacés (mais aussi les squales) pour le guider sans se faire manger. Si on se rapporte à la source Livre II chapitre XII, on découvre qu'il s'agit d'une démonstration des qualités des sociétés animales, égales ou supérieures aux sociétés humaines comme en témoigne les manchettes: Le chien plus fidèle que l'homme...Noble gratitude d'un Lion...Société qui s'observe entre les animaux...entre la baleine et un petit poisson. A noter que ces exemples sont repris de Plutarque.

-

Enfin, et enfin seulement, presque 70 citations d'auteurs plus ou moins anglais (où surnage le français Cuvier [Le régne animal Vol. 1 p. 174]: "Les cétacés sont les mammifères sans pieds de derrière"). Là encore, elles sont si brèves que le sérieux de leur référencement bibliographique est détruit par la corrosion de l'absurdité de leur succession ; certaines affirment savamment que l'on ne sait rien des cétacés ("Le savant Hosmannus dans son œuvre de trente années dit clairement : Nescio quid sit."). De ce salmigondis où se mêlent en une danse sarcastique Darwin, Hawthorne, Goethe, les chants de Baleiniers, Fenimore Cooper, les récits de mer, des coupures de journaux et fragments de dictionnaires, il ne ressort rien d'autre que l'image dérisoire des prétentions humaines au Savoir.

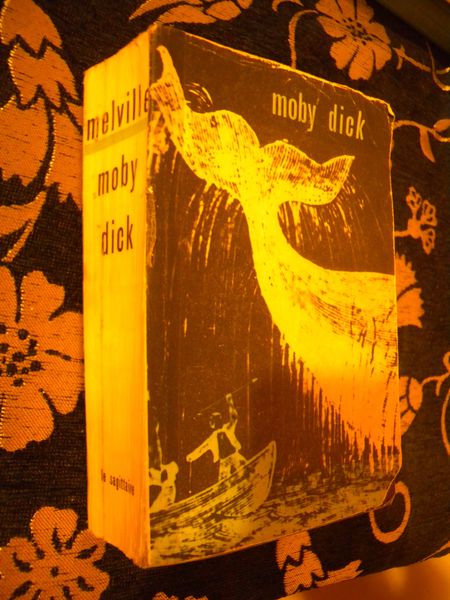

1. Le Titre : Moby-Dick.

Il aurait fallu commencer par lui ; mais on trouve partout les explications nécessaires. Je rappelle que :

a) Le premier titre prévu était The Whale, Le Cachalot. Cela explique que les étymologies et les citations des Extraits viennent illustrer le mot whale.

b) Au dernier moment de l'édition, en septembre 1851 (le livre sera publié à Londres le 18 octobre), Melville change ce titre pour Moby-Dick.

c) L'édition anglaise est publiée sous le titre The Whale et, en sous-titre, or, Moby-Dick.

d) L'édition américaine sortira le 14 novembre 1851 sous le titre Moby-Dick ; or, The Whale.

e) Le nom de Moby-Dick ne réapparaît, après sa mention dans le titre qu'à la page 189 (de l'édition française) au chapitre 36, prononcé par Tashtego, et repris par Achab: — Moby Dick ? hurla Achab. Tu connais donc le cachalot blanc, Tash ? . Moby Dick est le nom de titre du chapitre 41.

Influence du nom Mocha Dick.

On estime que Melville s'est inspiré du récit de Jeremiah N. Reynolds, "Mocha Dick ou le Cachalot blanc du Pacifique", publié dans le magazine populaire new-yorkais The Knickerbocker en mai 1839 très peu de temps avant l'embarquement de Melville, à vingt ans, sur un navire marchand vers Liverpool.

Le titre original est Mocha Dick, or The White Whale of the Pacific: A Leaf from a ManuscriptJournal, The Knickerbocker XII, 1839, pp. 377-392.

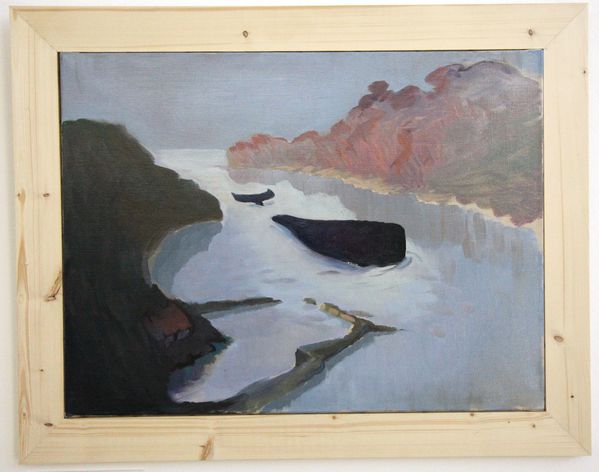

C'est le récit, par le second d'un baleinier de New York, de sa capture d'un cachalot , "blanc comme la laine", un vieux mâle solitaire, monstre célèbre parmi les marins pour être sorti victorieux de cent combats, et pour sa taille et sa force exceptionnelle. Ce redoutable animal surnommé aussi The Stout Gentleman, "le gros monsieur", était à cette époque si réputé que sa prise avait valu à l'officier la réputation la meilleure parmi les harponneurs de Nantucket Outre sa couleur, il se distinguait par son souffle qui, au lieu de se diriger vers l'avant selon une ligne oblique, accompagné de brefs hoquets, s'élevait par son nez en une haute fontaine verticale d'un vaste volume, à intervalles réguliers assez espacés les uns des autres, dans un grondement continu, "comme la soupape de sécurité d'une puissante machine à vapeur". Les balanes ou bernaches, qui salissent si facilement les carènes des navires mais se fixent rarement sur les cachalots, étaient si développées sur sa tête (il s'agit de whale barnacle, plus simplement corolunidae) qu'elles étaient agglomérées pour la couvrir entièrement. Il aurait été vu pour la première fois avant 1810 près de l'île de Mocha qui donna son nom au vieux Dick.

Cette île montagneuse des côtes chiliennes, de 49 km de long, est située à 38° 22′ Sud et 73° 54′ Ouest au large de la province Arauco. Selon Isidore Duperrey, qui y fit escale à bord de la corvette La Coquille, l'île avait été le point d'atterrissage favori des premiers navigateurs pénétrant dans les mers du sud et soucieux d'échapper aux tracasseries des espagnols : Francis Drake en 1578, Olivier Van Noord en 1600, l'amiral Spilbergen en 1615 et bien d'autres, y étaient accueillis par des Indiens de souche, qui voulaient bien leur offrir moutons, volailles ou fruits et les ennivrer de Chicha, mais leur refusaient, rigoureusement, l'entrée de leurs demeures et de leurs femmes. Le mouillage fréquentè par les baleiniers se trouvait, et se trouve peut-être encore, sur la côte nord. Ils y faisaient aiguade d'une eau pure, s'avitaillaient de cochons sauvages dont ils vantaient la délicatesse de la chair, des légumes et des fruits mais "l'imprévoyance de leur caractère prodigue et insouciant de l'avenir" fut telle que Duperrey trouva l'île déserte. Le souci onomastique exigerait de découvrir l'origine du toponyme Mocha, terme à l'évidence espagnol, mais cela supposerait quelque connaissance linguistique plus sérieuse que celle que procure la consultation du dictionnaire : Mocha adj.f. "émoussée", "étêtée". S'applique mal à un cachalot dont la tête, qui pèse seize tonnes, représente le tiers du cétacé.

Je rappelle que si la plupart des cétacés portent sur la tête un melon, organe de tissu gras servant de régulateur de flottabilité, les cachalots s'enorgueillisent de porter en guise de coiffure/burette d'huile un spermaceti, qui détrône définitivement tous les bearskin , les bobs, bonnets, bibis, bérêts, bollenhuts, zé autres borsalinos.

(Wikipédia Cachalot)

(Wikipédia Cachalot)

Comme les loups blancs et les merles blancs, les cachalots blancs ne sont pas des unicum, et si cet exemplaire d'in-folio portait un nom propre et se faisait reconnaître, c'est que, outre sa reliure en velin immaculé, il portait quelque ex-libris laissé par des humains qui avaient eu l'imprudence, ou l'audace, d'aller le consulter : en l'occurence, il s'agissait des fers de harpons qui hérissaient son dos, accompagnés, selon Reynolds, de 50 à 100 yards de ligne. Cent yards (ou verges) de trois bons pieds anglais, cela représente tout-de-même une traîne de 91,4 mètres, quoiqu'on puisse supposer que les mensurations données par Reynolds soient cumulatives des quantités de cordages qui, tels les paperoles de Proust, attachaient les Forget-me-not de chaque harponneur, par autant de fers, au corps tant recherché.

— Dick, diminutif de Richard, renvoie à l'habitude des baleiniers d'attribuer des prénoms aux cachalots les plus combattifs ; dans le texte de Reynolds, Mocha Dick est nommé simplement Dick. Les cachalots sont aussi désignés sous le terme de "old bull" ou "old sog".

— Mocha : "originaire de l'île Mocha".

Influence de Bobby, Johny, etc...

Si on oublie que , selon une note énigmatique n°27 de la page 166 de The Trying-out of Moby-Dick (1949) de Howard P. Vincent , "un auteur", qu'il ne cite pas, prétend que ce Mocha Dick était aussi nommé Moby Dick, si on se débarasse comme d'un scrupule (scrupulum, "petit caillou" de cette footnote, on peut penser que Melville est le créateur de ce nom de Moby Dick, récupérant le nom Mocha Dick pour le rendre plus conforme à ses intuitions créatrices. Il a donc modifié Mocha en Moby , et donc -cha en -by, ce qui, à mes oreilles, sonne comme un diminutif affectueux de prénom rappelant Johny, issu de John, Bobby issu de Bob, ou Roby issu de Robert. Bref, Melville forgea, à partir de Mocha, une forme hypochorique rejoignant les Jacky et les Jakey, les Juddy et les Jerry, les Amy, les Nancy, les Barbie, les Davy et les Danny, les Gerry et les Franckie, les Sally, les Mary, les Molly et les Teddy, les Jimmy et les Betty, les Maggy et les Peggy, Stevie, Susy, Bobby, Billy, Wally, Willy, et les Micky, et les Kimmy, pour finir avec les Laury.

Influence du Livre de Job et du Livre de Tobie.

Mais le mot m'évoque aussi la sonorité de Job, un nom qui hante tout le roman, et celui de Toby. Je me plais donc à penser que l'imaginaire de Melville a procédé à la fusion de Mocha, Job et Toby pour produire Moby. Il a conservé, pour honorer quelque vieux Richard, (the old Rick, Ritchie, Ritchie-Dickie) le Dick final qui claque comme un coup de fouet frappé par la queue du cachalot.

L'influence du nom Toby est bien probable. Toby est un prénom répandu dans le monde anglo-saxon. En France, il évoque d'abord le prénom biblique Tobie et le Livre de Tobie, (de l'hébreu Tobi, "mon bien" et Tobiah, "Dieu est mon bien") mais on doit se remémorer que le chapitre 6 de ce Livre mentionne "un énorme poisson" très comparable à celui, beaucoup plus connu, de Jonas :

"Tobie partit, suivi du chien, et il fit sa première halte près du fleuve du Tigre. Comme il descendait sur la rive pour se laver les pieds, voici qu'un énorme poisson s'élança pour le dévorer. Effrayé, Tobie poussa un grand cri, en disant: " Seigneur, il se jette sur moi! " L'ange lui dit: " Prends-le par les ouïes et tire-le à toi. " Ce qu'ayant fait, il le tira sur la terre sèche, et le poisson se débattit à ses pieds. L'ange lui dit: " Vide ce poisson, et conserves-en le coeur, le fiel et le foie, car ils sont employés comme d'utiles remèdes. " Il obéit; puis il fit rôtir une partie de la chair, qu'ils emportèrent avec eux pour la route; ils salèrent le reste, qui devait leur suffire jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Ragès, ville des Mèdes. Et Tobie interrogea l'ange, en disant: " Je te prie, Azarias mon frère, de me dire quelle vertu curative possèdent les parties de ce poisson que tu m'as commandé de garder. " L'ange lui répondit: " Si tu poses sur des charbons une petite partie du coeur, la fumée qui s'en exhale chasse toute espèce de démons, soit d'un homme, soit d'une femme, en sorte qu'ils ne peuvent plus s'en approcher. Et le fiel sert à oindre les yeux couverts d'une taie, et il les guérit. " Par ces remèdes, Tobie guérira Sarah, sa future épouse, de ses démons, puis il libérera son père Tobit de son aveuglement.

Le Livre de Tobie, livre deutéronomique ou apocryphe, ne nous est parvenu que par sa traduction dans la Septante, quoiqu'il ait été écrit en langue sémite (hébreu ou araméen) vers le 3-2e siècle avant J.C. Le mot "poisson" traduit le grec ἰχθὺς, traduit en latin par piscus. Ces mots sont les mêmes qui désignent dans le Livre de Jonas, le grand poisson que nous considérons comme une baleine, et rien ne s'oppose, à part la mention des ouïes, à ce que nous considérions, si tel est notre bon plaisir, cet "énorme poisson qui s'élance pour dévorer" Tobie comme une baleine...ou un cachalot.

Il existe un autre motif pour que le nom de Tobie ait "contaminé" celui de Moby, motif bien connu par tous les lecteurs de Melville, c'est que ce dernier a surnommé Toby son compagnon Richard Tobbias Greene dans le récit qu'il donne dans Typee (Taïpi) de sa désertion du baleinier Acushnet et de ses aventures aux Îles Marquises.

Nommer les animaux pourchassés : une tradition.

On ne s'étonnera pas que le cachalot blanc qui fréquentait les côtes de l'Arauco et l'île Mocha ait reçu un nom propre : Melville lui-même nous signale (Chapitre 45, p. 233-234) qu'un certain nombre de proies, particulièrement remarquables, recevaient des marins l'hommage d'un surnom. il nous donne les exemples suivants qui permettent l'étude onomastique d'une courte série :

- Timor Tom . Trad : Jack de Timor (P.J), Tom Timor (H. G-R)

- New Zealand Jack . Trad : Tom de Nouvelle-Zélande (P.J), Jack de Nouvelle-Zélande (H. G-R)

- Morquan (O, Morgan ! King of Japan)

- Don Miquel (O, Don Miquel, thou Chilian whale)

Je me permets de citer tout le passage, car c'est, dans une écriture flamboyante, un ode de l'onomastique :

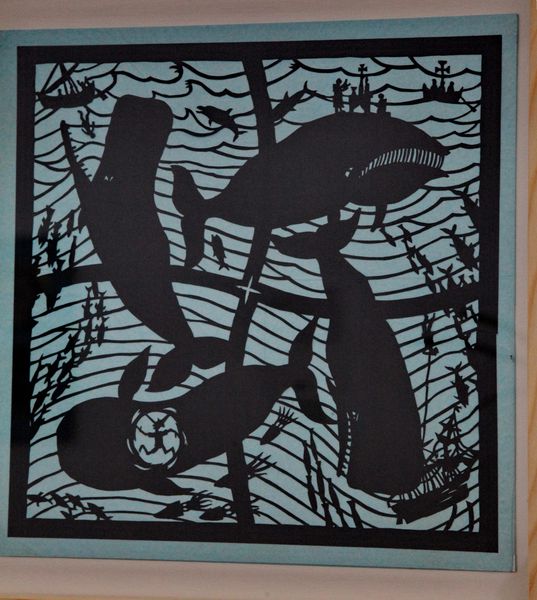

But not only did each of these famous whales enjoy great individual celebrity—nay, you may call it an oceanwide renown; not only was he famous in life and now is immortal in forecastle stories after death, but he was admitted into all the rights, privileges, and distinctions of a name; had as much a name indeed as Cambyses or Caesar. Was it not so, O Timor Tom! thou famed leviathan, scarred like an iceberg, who so long did’st lurk in the Oriental straits of that name, whose spout was oft seen from the palmy beach of Ombay? Was it not so, O New Zealand Jack! thou terror of all cruisers that crossed their wakes in the vicinity of the Tattoo Land? Was it not so, O Morquan! King of Japan, whose lofty jet they say at times assumed the semblance of a snow-white cross against the sky? Was it not so, O Don Miguel! thou Chilian whale, marked like an old tortoise with mystic hieroglyphics upon the back! In plain prose, here are four whales as well known to the students of Cetacean History as Marius or Sylla to the classic scholar.

But this is not all. New Zealand Tom and Don Miguel, after at various times creating great havoc among the boats of different vessels, were finally gone in quest of, systematically hunted out, chased and killed by valiant whaling captains, who heaved up their anchors with that express object as much in view, as in setting out through the Narragansett Woods, Captain Butler of old had it in his mind to capture that notorious murderous savage Annawon, the headmost warrior of the Indian King Philip. (Source Wikisource)

On constatera néanmoins une incongruïté : Le cachalot nommé New Zeland Jack dans sa première émergence réémerge la seconde fois du texte sous le nom de New Zealand Tom ; ce qui a incité Jaworski à inverser les deux premiers noms et à placer Tom en Nouvelle Zélande et Jack à Timor, conformément (Jaworski note 3 p. 1224) à la citation de ces zoonymes sous les plumes de Thomas Beale dans The Natural History of the Sperm Whale, p. 183, et de Frederick B. Bennet dans Narrative of a Whaling Voyage round the Globe, vol.II, p. 220. Ce dernier auteur signale que Tom de Nouvelle-Zélande se reconnaît à sa bosse blanche.

1'. Le baptême secret.

Le livre a été baptisé secrètement par Melville comme il l'écrit à Hawthorne le 29 juin 1851. (Le livre en cours d'être terminé se nomme encore The Whale) : "Voici la devise secrète du livre : "Ego non baptizo te in nomine —mais je vous laisse achever le reste". Ce "reste" est effectivement peu prononçable car diabolique et imprécatoire, c'est celui que, dans l'œuvre, le capitaine Achab prononce, ou plutôt hurle, dans le passage suivant :

" «Non, non...ce n'est pas de l'eau qu'il faut ici. Je veux la vraie trempe de la mort. Ohé, vous là-bas ! Tashtego, Quiqueg, Daggou ! Qu'en dîtes-vous, païens ? Me donnerez-vous tout le sang qu'il faut pour y plonger ce dard ?» demanda-t-il en brandissant haut le fer. Trois sombres hochements de tête lui répondirent en chœur :« Oui. » Trois incisions furent faites dans les chairs païennes, et les barbelures du cachalot blanc furent trempées. «Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli !» hurlait Achab frénétiquement, tandis que le fer incandescent étanchait sa soif maligne dans le sang baptismal."

"Je ne te baptise pas au nom du père, mais au nom du diable !" Quelle violence ! Voilà la devise secrète du livre, son baptême noir, dont tous les points, le refus du Père, l'allégeance au diable, le caractère secret, le baptême par le sang, font frémir lorsqu'on pense que Melville, loin de prendre ses distances avec Achab, s'identifie à lui. Ce ne sera que trois mois plus tard que le nouveau nom de Moby-Dick sera trouvé ; et, quoique n'ayant aucun élément onomastique pour celui-ci que la proximité avec Mocha Dick, je ne serai pas surpris qu'une référence satanique y soit dissimulée.

Il semble que Melville soit passé (progressivement ou après le choc d'une rencontre avec Hawthorne) du projet d'écrire un roman documentaire humoristique sur le monde pittoresque des la chasse aux cétacés à celui de composer une tragédie shakespearienne proche du Roi Lear (Julian Markels King Lear and Moby-Dick) et qu'il en conserve, comme après un sacrifice, le sang sur les mains. Lorsqu'on lit dans sa correspondance après la parution "Je me demande si c'est mon art maléfique qui a suscité ce monstre" (p.1153), ou "J'ai écrit un livre malfaisant et je me sens [après les louanges de Hawthorne] innocent comme un agneau" (p. 1154), on suspecte l'auteur d'avoir été aussi loin que possible dans la mise à mort de son Cachalot et dans la recherche folle d'un Salut par l'échec afin d'atteindre l'apogée suprême du destin de Prométhée dans un autodafé satanique.

Si nous lisons plus en détail la lettre adressée à Hawthorne le 29 juin 1851, nous constatons que son Livre, qu'il nomme son Cachalot, dépecé, brûle dans les feux de l'Enfer et qu'il propose à Hawthorne de partager le festin (je souligne):

"Le Cachalot n'a passé qu'à moitié sous la presse ; car, las du long délai des imprimeurs et dégoûté de la chaleur et de la poussière du four à briques babylonien de New York, je suis retourné à la campagne pour sentir l'herbe et terminé le livre couché sur elle, si je le puis [...] Vous enverrai-je une nageoire du Cachalot pour y goûter ? La queue n'est pas encore cuite, bien que le feu d'enfer où flambe tout le livre ait déjà pu, raisonnablement, faire son œuvre. Voilà le devise (secrète) du livre", etc...

"Faire son œuvre", n'est-ce pas faire "l'œuvre au noir" dans quelque athanor, réussir la séparation et la dissolution qui mènera vers le Magnus Opus de la transmutation du livre en Œuvre, en Chef d'œuvre ?

2) noms bibliques.

Au chapitre XVI, Melville nous signale que la coutume d'attribuer aux habitants des noms tirés des Écritures est très répandue sur l'île de Nantucket, île des Quakers. Est-ce vrai *? Est-ce un procédé justifiant ses choix onomastiques ?

* les patronymes anciens rencontrés sont Coffin, Starbuck, Folger, Gardner, Bulker, Hussey, Coleman, Macy, Pipe...

2a. Achab.

C'est l'un de ces nom de rois de Juda que j'ai régulièrement rencontré sur les arbres de Jessé ; pourtant, ce n'est pas un roi de Juda, mais l'un des rois d'Israël, roi impie, prenant comme épouse Jezabel (qui tue les prophètes de Dieu) et adorant Baal et Astarté. Le prophète Élie tenta en vain de corriger la conduite.

Achab, sur le conseil de Jezabel, s'empare de la vigne de Naboth en faisant lapider ce dernier. Élie prophétise sa mort :

"Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang.Achab dit à Élie : M’as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel.Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je te balaierai, j’exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la maison de Baescha, fils d’Achija, parce que tu m’as irrité et que tu as fait pécher Israël. L’Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit : Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel." (Premier Livre des Rois, 21, 19-24). Et effectivement : "Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé.Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l’intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa ville et chacun dans son pays !Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie ; et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu’on lava le char à l’étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d’Achab, et les prostituées s’y baignèrent, selon la parole que l’Éternel avait prononcée." (Rois 1, 22, 34-38)

Ce passage permet de comprendre ce passage du chapitre XVI de Moby Dick :

—Oh ! ce n’est pas un capitaine Bildad, non, ni un capitaine Peleg ; il est Achab, mon fils ; et l’Achab de l’histoire, tu le sais, était un roi couronné !

– Et un roi très infâme. Lorsque ce roi pervers fut assassiné, les chiens ne léchèrent-ils pas son sang ?

2b. Élie.

Ayant fait connaissance avec le roi Achab, on ne s'étonne plus de voir apparaître Élie, sous le titre Un prophète du chapitre XIX, et comme oiseau de mauvaise augure élliptique et abscond du chapitre XXI. Nous aurions mieux connu notre Bible que nous aurions même attendu cette apparition dès la première mention du nom d'Achab, comme si, découvrant un héros de roman se nommant Tintin, nous aurions eu un plaisir complice en voyant arriver quelques pages plus loin un Haddock plus ou moins déguisé.

Élie, la mauvaise conscience d'Achab dans la Bible, est plutôt ici celle du héros Ismaël, qui est, qui va devenir un second Jonas.

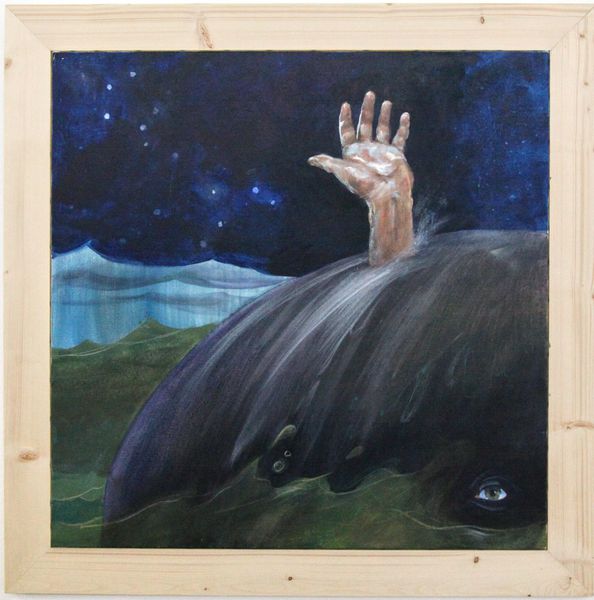

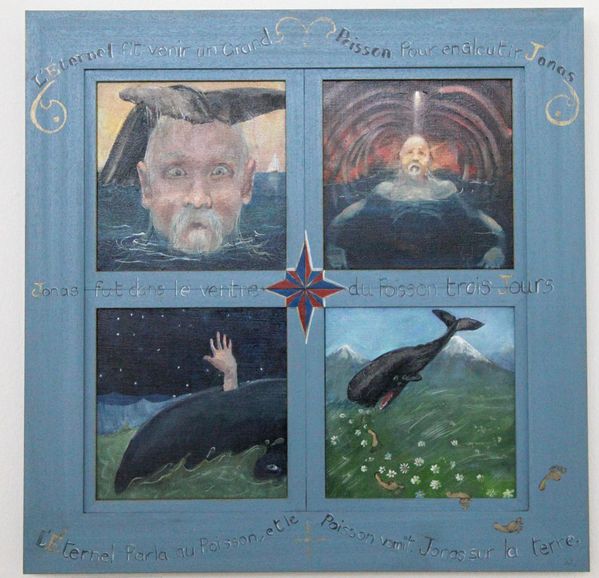

2c. Jonas.

C'est, d'abord, le surnom du barman de l'auberge Au souffle de la baleine, petit homme ratatiné officiant à l'intérieur de l' " immense voûte osseuse d'une mâchoire de baleine" ; son surnom est donc onomastiquement transparent, mais contribue à faire rentrer le lecteur dans ce livre saturé monomaniaquement de cétologie.

Le héros biblique du Livre de Jonas, est par ailleurs le sujet dés le chapitre IX du sermon du père Mapple .

Moby Dick par John Huston, avec Orson Wells dans le rôle de Mapple:

Voir le sermon du père Mapple sur You Tube

Voir le sermon du père Mapple sur You Tube

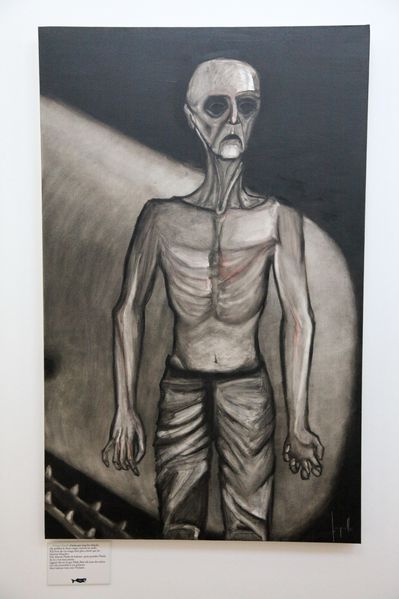

Or il se trouve que le roman va suivre le fil rouge des aventures de Jonas à partir du moment où celui-ci cherche à s'embarquer sur un navire sur le port de Jaffa, fuyant l'ordre qu'il a reçu de Dieu d'aller annoncer aux habitants de Ninive la destruction de la ville en punition de leurs péchés. Comme le dit le père Mapple, "Il croit qu'un navire construit par des hommes l'emportera vers des pays où Dieu ne règne pas mais dont seuls sont maîtres à bord les capitaines de ce monde". C'est une condamnation directe de l'hubris humaine, des prétentions de l'homme à se dire "maître et possesseur de la nature" et seul maître à bord sur la planète terre.

Or, le narrateur n'est-il pas un autre Jonas, qui nous dit qu'il embarque pour échapper à la dépression et à la tentation suicidaire ?

Lorsque le narrateur salue, sur le navire qui l'emporte vers Nantucket, "l'océan magnanime qui ne garde nulle trace", ne comprenons-nous pas qu'il recherche, dans sa fuite de tous les livres de compte, la clémence "magnanime", le pardon de toute cette comptabilité des péchés, l'abandon de la logique de tous les Bildad (cf infra) qui pensent que toutes les fautes doivent être expiées ? Sur la mer, les coupables ne laissent derrière eux aucune trace de leurs pas, ou de leurs crimes.

"Gaining the more open water, the bracing breeze waxed fresh; the little Moss tossed the quick foam from her bows, as a young colt his snortings. How I snuffed that Tartar air!—how I spurned that turnpike earth!— that common highway all over dented with the marks of slavish heels and hoofs; and turned me to admire the magnanimity of the sea which will permit no records." Nous gagnions le large, la brise vivifiante fraîchissait ; notre petit Goémon, tel un jeune poulain qui s'ébroue, faisait jaillir de son étrave des tourbillons d'écume. Ah ! Comme je humais ces souffles tartares. Foin de la terre et de ses barrières de péage ! foin de ces grands chemins où s'impriment les marques des talons et des sabots serviles! Comme je m'en détournais pour admirer l'océan magnanime qui ne garde nulle trace !" (Trad. P. Jaworski).

Et comment ne pas penser aux éléments biographiques de Melville ? Il me suffit de consulter Wikipédia pour lire : "À la fin de 1840, déçu dans ses espoirs à l'ouest, Melville se rend à Nantucket, berceau américain de la chasse à la baleine, où il signe, le 26 décembre, son inscription sur le rôle de l’Acushnet, trois-mâts baleinier de 358 tonnes (il reçoit une avance de 84 dollars sur son salaire) et embarque à New Bedford le 31 décembre. Il parcourt ainsi le Pacifique, visitant les îles Galapagos et les Marquises où il déserte, le 9 juillet 1842, avec un de ses compagnons d'infortune, Richard Tobbias Greene, le « Toby » du livreTypee (Taïpi), qui relatera son aventure sur Nuku Hiva*.

Le 9 août 1842, il réussit à quitter la vallée de Taipivai sur le baleinier australien Lucy Ann alerté par Richard Tobbias Greene et part pour Tahiti. À l'arrivée à Tahiti, il est arrêté pour avoir participé à une mutinerie à bord du Lucy Ann et est emprisonné. Il s'échappe de Tahiti pour rejoindre Moorea, puis Hawaii. Il travaille un temps comme commis chez un marchand puis s'engage comme simple matelot dans l'équipage de la frégate USS United States de la marine de guerre américaine qui débarque à Boston en octobre 1844."

* Aux Marquises, s'étant enfoncé à l'intérieur des terres, il est fait prisonnier par des cannibales ; il ne sera délivré que par l'équipage du Lucy Ann.

Concernant le patronyme Mapple, construit par fusion des mots anglais maple, érable, et apple, la pomme, je n'ai actuellement pas de commentaire à proposer.

2d. Peleg.

Achab, Peleg et Bildag, les trois capitaines de baleinier de Nantucket, ont des noms bibliques selon l'usage des Quakers.

Peleg est cité dans la Bible en Genèse 11, 16-19 : "Quand Éber eut trente-quatre ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Éber vécut quatre cent trente ans et il engendra des fils et des filles. Quand Péleg eut trente ans, il engendra Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vécut deux cent neuf ans et il engendra des fils et des filles."

On trouve sur Wikipédia cette information :"Peleg is a common surname in Israel, also being the root lettering for sailing (lahaflig להפליג) and a military half-bivouac tent (peleg-ohel פלג אוהל). The meaning of Peleg in English is "brook", a little river."

2e. Bildad.

C'est le nom du deuxième propriètaire du Pequod, un Quaker férocément avare tout en ne cessant de lire la Bible qui condamne l'appât du gain. Son nom vient directement de la Bible, du Livre de Job, où il apparaît au chapitre 8. Il signifie "longue amitié" (Jaworski) ou "Dieu a aimé" (discussion ici) Cet "ami" de Job vient le convaincre de se résigner à son triste sort, qui ne saurait être que la conséquence, la juste rétribution de ses péchés, de même que ses filles et fils ont péri par leurs fautes : Job,8,4 : "Si tes fils ont péchés contre Lui, il les a livrés à leur péché". C'est le donneur de bonnes leçons de morales, celui qui, après un accident, saura vous rappeller l'importance de la prudence, ou venir vous voir à l'hôpital pour vous expliquer gentiment les régles de bonne santé qu'il observe, ou, après un vol, vous expliquer avec tact qu'il ne faut jamais faire ceci, qu'il faut toujours faire cela... Si vous glissez il saura vous recommander de mettre, comme lui, de bonnes chaussures et de ne jamais laisser trainer vos savonnettes. Au chomeur, il saura faire valoir l'importance des démarches de recherche d'emploi, et, au pauvre, il fera preuve de pédagogie sur la valeur du travail et des économies. C'est le WASP, le self-made-man qui sait que s'il a réussi, il ne le doit qu'à lui-même, mais que l'échec est toujours la conséquence d'un laisser-aller d'individus trop faibles. Dieu voit tout cela et en sa grande Sagesse, il donne à ceux qui ont, et retire à ceux qui n'ont pas. "Non, Dieu ne rejette pas l'homme intégre, et il ne protège pas les méchants" (8, 20)

Lorsque Job proteste de son innocence, Tsophar, qui appartient au même Club que Bildad, reprend le même discours (Livre de Job, 11) et reproche à Job de vouloir faire le raisonneur face à la Justice de Dieu. S'il est pauvre comme Job, c'est bien de sa faute, il n'a qu'à chercher un job.

Job rétorque "Au malheur le mépris ; c'est la devise des heureux. A celui dont le pied chancelle est réservé le mépris !".

Cette insolence des pauvres est insupportable et Eliphaz saura lui rabattre le caquet : "Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés".

Bildad le capitaine baleinier a été "élevé selon les règles les plus strictes du quackerisme de la secte de Nantucket" mais "manquait passablement de simple logique" : "bien que refusant, par scrupules de conscience, de porter les armes contre de terrestres envahisseurs , lui-même avait envahi, sans que rien puisse le retenir, l'Atlantique et le Pacifique, et bien qu'ennemi juré du sang versé, il avait pourtant, dans son manteau étroit, répandu à flot celui du léviathan. Comment le vieux Bildad, au soir contemplatif de sa vie, réconciliait-il ces faits dans son souvenir, je ne sais ; mais cela ne semblait pas l'inquiéter outre-mesure, et il en était très probablement venu à la conclusion sage et raisonnable que la religion d'un homme est une chose, et que ce monde positif en est une autre. Ce monde paie des dividendes".

Cet "Avare incorrigible" et "tyran implacable" est plongé, lorsque Ismaël vient discuter de son enrôlement et de sa part, dans la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 versets 19-21 : Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel : là, point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et, tout en lisant, il offre à Ismaël la part de 1/777e, c'est-à-dire une misère.

Le chiffre de 777 semble, en propre, un chiffre biblique, et ce triple 7 n'est pas là par hasard : il appartient si ce n'est à l'onomastique, du moins aux chiffres choisis par l'auteur, non pour leur valeur comptable, mais pour une autre raison. Pourtant, ce chiffre ne correspond à rien d'autres qu'à l'âge atteint par Lamek, le père de Noé. C'est dans l'Évangile de Matthieu -encore- que Pierre interroge Jésus (Mat 18:21) :

« Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.

Ce chiffre symbolique du pardon inépuisable, de la clémence infinie apparaît, dans la bouche de Bildad l'ami de Job partisan de la punition éxacte des péchés comme dans celle de Bildad le capitaine avare et tyrannique comme le témoin du dévoiement de la religion, qui s'affiche et s'énonce extérieurement pour mieux en trahir les régles. Or ce chiffre 777 va s'inscrire sept fois sur la page de Moby Dick, sept fois de suite Bildad va trahir le livre saint qu'il tient dans la main, jusqu'à l'ignominie de l'argument " si nous rétribuons trop largement les services de ce jeune homme, nous enleverons peut-être le pain de la bouche à ces veuves et à ces orphelins" [qui détiennent quelques parts très minoritaires du navire].

2f. Ismaël.

a) Ismaël (en anglais Ishmael) est, sans ambiguïté, un nom biblique, celui du premier fils d'Abraham, obtenu de sa servante égyptienne Agar, et dont Dieu a promis qu'il donnerait naissance à douze princes et une grande nation. Le nom signifie en hébreu "Dieu a entendu" [ma demande], et si, dans la bouche d'Abraham, cela signifie "Dieu m'a accordé une descendance", cela peut aussi signifier pour un écrivain dont l'attente principale est le succès de son œuvre, "Dieu m'a donné la notoriété".

C'est le fruit de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham.

L'orthographe du nom peut avoir son importance : Giono traduit l'américain Ishmael par Ismaël, et Armel Guerne par Ismahel, introduisant un "h". Il se trouve que le nom d'Abraham était, à Ür et avant la promesse du Pays de Canaan pour ses 99 ans, Abram , et qu'il se transforme par introduction de la lettre hébraïque hé : "On ne te nommera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations". (Genèse 17, 5).

Dans l'incipit de Moby Dick "Call me Ishmael", ce "h" peut, tout comme le nom lui-même et la tournure de phrase, fonder l'alliance, le pacte fictionnel que tout romancier passe avec son lecteur, et réciproquement. Cette alliance entre Dieu et Abraham est matérialisé par la circoncision, autrement-dit le manque, la privation symbolique et rituellement organisée, la cèsure, la castration symboligène, le fragment ôté, la pause (au sens musical), l'élision.

On retrouve ce h dans le nom Ahab (forme anglaise d'Achab)

On lit alors autrement la toute première Étymologie, qui restait mystérieuse, celle de Hakluyt : Elle est tirée de Principals Navigations lors d'un passage ou Richard Hakluyt dénonce la croyance dans les îles-baleines si grandes qu'un navire y jetait l'ancre, que son équipage y débarquait avec les victuailles, avant de provoquer la colère du monstre en faisant du feu... Il signale que les marins —ou les auteurs de fables— nommaient ces îles Trollwal, (décrit par Brendan, Olaus Magnus, Gessner, et Sébastien Münster, La Cosmographie universelle contenant la situation de toutes les parties du monde, livre IV, s.l., s.d. (trad. française, édition de 1575), p. 1053-1056 ). Si je comprends bien ce passage, Hackluyt semble s'en prendre à Sébastien Munster (qui était cartographe, historien, mathématicien et professeur d'hébreu) en lui reprochant de prétendre enseigner à des élèves sans être capable soit même de faire la différence entre whale, la baleine, et Trollwal oubliant le "h" qui fait la différence entre whale et wal : " Go not farther then your skil, Munster, for I take it you cannot skill our tongue : and therefore iy may be a shame for a learned man to teach others that which he knoweth not himselfe : for such an attempt is subject to manifold errours, as we well shew by this your example. For while you take in hand to schoole others, & to teach them by what name a Whale-fish is to be called in our tongue, leaving out throughignorance the letter H, which almost alone maketh up the signification of the worlde, you deliver that which is not true : for val in our langage signifieth not a whale, but chusing or choise of the verg Eg vel, that is to say I chuse,or I make choise, for what val is derived, etc... " J'ai souligné la citation donnée par Melville.

Parmi d'autres interprétations, cette citation à l'intérieur du livre de Melville peut être comprise comme illustrant le rôle du H, de la lettre non prononcée, mais qui par l'élision, crée le sens. Sans espace entre les mots, l'écriture est incomprehensible; sans respecter le H, le H de Whale, c'est la Tour de Babel, le chaos, la porte ouverte aux affabulations et mystifications, le mensonge. Et il est significatif également que, dans les citations de Melville, c'est le contexte omis (mais auquel l'auteur renvoie) qui révèle le sens caché.

A un autre niveau (le plus plaisant) ce H non prononcé mais essentiel, ce silence capital peut aussi être entendu comme le sens même de l'œuvre : that is true, ce qui est vrai ici est ce qui est écrit entre les lignes. Relisez celles qui décrivent Bildad lisant l'Évangile de Matthieu et proposant à Ismaël sa 1/777e part : rien n'est dit si clairement que d'être invisible. C'est la force de l'humour d'être impalpable, insaisissable, et Flaubert cherchait bien à écrire un texte où "le lecteur ne pourrait jamais savoir si l'auteur s'est foutu de lui". Ici, ce sont les personnages qui chercheraient en vain les mots qui les accusent ; si nous les entendons si bien, c'est qu'ils ne sont pas prononcés.

On peut voir une autre illustration de l'idée que la Vérité est dans l'élision dans la phrase : " Quiqueg était natif de Rokovoko, une île située très loin à l'Ouest et au Sud. Comme tous les endroits vrais , elle ne figure sur aucune carte." (p. 77)

S'il est d'abord signe de l'alliance, il devient, dans Genèse 21, après que Sarah ait donné naissance à Isaac et qu'Abraham ait dû chasser Ismaël et sa mère Agar dans le désert, une figure du fils réprouvé, déshérité par le père au profit d'un frère concurrent, solitaire, errant dans le désert, telle que la reprendra Fenimore Cooper dans La Prairie (1827) avec son personnage de Ismaël Bush : avec ce dernier prendra naissance la "thématique ismaëlienne" (Jaworski) faite d'exclusion sociale et de misanthropie.

3. Les noms de navire.

3a). Devil-Dam, Tit-Bit et Pequod.

Chapitre 16 : After much prolonged sauntering and many random inquiries, I learnt that there were three ships up for three-years' voyages—The Devil-dam, the Tit-bit, and the Pequod. DEVIL-DAM, I do not know the origin of; TIT-BIT is obvious; PEQUOD, you will no doubt remember, was the name of a celebrated tribe of Massachusetts Indians; now extinct as the ancient Medes. I peered and pryed about the Devil-dam; from her, hopped over to the Tit-bit; and finally, going on board the Pequod, looked around her for a moment, and then decided that this was the very ship for us.

...j’appris que trois navires étaient en partance pour des voyages de trois ans : le Diable-et-sa-mère, la Bonne-Bouche et le Péquod. J’ignore l’origine du nom du Diable-et-sa-mère, celle de Bonne Bouche est évidente, quant à Péquod, vous vous souvenez sans doute que c’était le nom d’une célèbre tribu d’Indiens du Massachussetts aussi éteinte à présent que les anciens Mèdes. Je jetai un regard inquisiteur et fureteur sur le Diable-et-sa-mère ; de là, je sautai dans la Bonne-Bouche et enfin, montant à bord du Péquod, je l’examinai un moment et décidai que c’était là le navire idéal pour nous.

Le nom de Pequod fait sa première apparition en compagnie de deux autres noms de navire encore plus curieux, Devil-Dam et Tit-Bit (que j'estime préférable de ne pas traduire dans le texte français).

— Melville se livre à un commentaire onomastique, profitons-en : "J'ignore l'origine du nom de Devil-Dam".

Pourtant, ce nom que l'on peut traduire par Le Diable et sa mère ou le Diable et sa femme est employé six fois par Shakespeare (Le roi Jean ; Titus Andr. IV,2,64 ; La Mégère apprivoisée I,1,105 et III, 2,155) par exemple dans cette dernière occurence : GREMIO :No, he’s a devil—a devil, I tell you! An utter fiend./TRANIO (as LUCENTIO) Why, she’s a devil, a devil, the devil’s dam. Traduction TRANIO.-Quoi ! plus bourru qu'elle ? Oh ! cela est impossible. GREMIO.-Bon ! c'est un diable, un vrai diable, un démon. TRANIO.-Eh bien !elle, c'est une diablesse, une diablesse, la femme du diable. C'est (mais je ne suis pas compétent) cette dernière traduction, La Femme du diable qui me convient le mieux pour désigner un navire baleinier dont j'imagine déjà la figure de proue.

Armel Guerne a traduit par le féminin de Satan : "La Satane".

Henriette Guex-Roll a traduit par 'Le Diable -et-sa-mère".

Philippe Jaworski a traduit par "La Diablesse".

— Tit-Bit ou titbit, dont le sens est présenté comme "évident" par Melville, désigne en anglais ou plutôt en américain ou anglais canadien une friandise, ou, au sens figuré, quelque chose de savoureux voire de croquignolet (un passage de Sade par exemple). Le dictionnaire Harper Collins donne : 1. (Cookery) a tasty small piece of food; dainty. 2. a pleasing scrap of anything, such as scandal. [perhaps from dialect tid tender, of obscure origin]. Je n'apprècie la traduction par Bonne Bouche qu'après avoir fait ce détour par le dictionnaire, qui me permet d'entendre l'expression au second degré, "garder pour la bonne bouche", les connaisseurs —et eux seulement— apprécieront. Comme il ne viendrait à personne l'idée de nommer un baleinier "Friandise", ou Bonne Bouche, il faut chercher mieux.

En 1881, un magazine britannique a porté le titre de Tit-Bits, raccourci du titre complet Tit-Bits from all the interesting Books, Periodicals, and Newspapers of the World, que je propose de traduire par Les Bonnes Pages [ ou Les Perles, ou mieux les Bons Morceaux] de tous les livres, périodiques et journaux interessants du monde entier. Là encore, il faudrait mieux ne pas traduire ce nom de navire, mais le comprendre à la lumière de ces exemples. A défaut , j'aurais opté pour La Perle (au second degré), joli nom pour une goélette ou un trois-mâts-barque, ou plutôt pour Le Sot-l'y-laisse..

Henriette Guex-Roll a traduit par "Bonne-Bouche".

Armel Guerne a traduit par "La Friandise".

Philippe Jaworski a traduit par "Bonne-bouche".

— Venons-en au Pequod : Melville indique cette-fois clairement l'origine du nom : celui d’une célèbre tribu d’Indiens du Massachussetts aussi éteinte à présent que les anciens Mèdes.

Les Pequots sont, selon l'encyclopédie Larousse, une nation indienne du Connecticut, "peuple d'agriculteurs et de pécheurs qui vivent dans des villages fortifiés faits de wigwams recouverts d’écorce. Leurs ennemis traditionnels sont les Narragansetts.

Les Anglais établis au Massachusetts depuis 1620 cherchent à s’emparer du territoire pequot. De nombreux incidents opposent durant plusieurs mois les Pequots aux colons. Au début de l’année 1637, des Pequots tuent neufs colons.

LE MASSACRE DE MYSTIC RIVER (1637)

Pour mettre fin aux attaques des Pequots sur les établissements anglais du Connecticut, les autorités britanniques décident de frapper un grand coup. Les Mohegans du chef Uncas se joignent aux troupes des capitaines John Underhill et John Mason. Le 26 mai 1637, ils se dirigent vers le village du chef Sassacus, l’un des deux grands villages fortifiés que possèdent les Pequots sur la Mystic River. Deux cents Narragansetts viennent grossir le nombre des assaillants.

Les Anglais et leurs alliés se heurtent à la solide palissade qui défend le village. Les Pequots résistent avec acharnement au feu des assaillants solidement armés de mousquets. Alors, le capitaine Mason fait lancer des torches enflammées sur les wigwams. Le village qui abrite six cents Pequots n’est bientôt plus qu’un immense brasier. Tous ceux qui tentent de fuir la fournaise sont abattus par les mousquets des Anglais. "C’était un spectacle terrible de les voir ainsi griller dans le feu que les flots de leur sang ne parvenait pas à éteindre", racontera l’un des officiers présents. Le capitaine Underhill fait remarquer que même les Narragansetts, pourtant rompus aux cruautés de la guerre indienne, sont épouvantés de la férocité des Anglais.

En moins d’une heure, les habitants du village indien sont morts. Le capitaine Mason s’écrie : "Dieu est avec nous : il se moque de ses ennemis et il en fait un brasier !". Mais, alors que les vainqueurs quittent les lieux, ils sont assaillis par deux cents guerriers pequots ivres de vengeance, venant de l’autre village. Les Narragansetts les tiennent à distance jusqu’aux abords de la colonie. La résistance des Pequots est définitivement brisée.

Terrifiés, les Pequots des autres villages se cachent dans les marais où les Anglais les assiègent. Ceux qui se rendent sont vendus comme esclaves. Les quelques survivants qui se cachent dans les forêts sont traqués par les Anglais et leurs alliés indiens. Les Mohegans capturent et assimilent certains d’entre eux. En 1640, la nation pequot a complètement disparu.

Quelques Pequots survivront pourtant. Ce sont les descendants des prisonniers esclaves

LE CASINO DE FOXWOODS

Dans les années 1970, des personnes d’ascendance pequot se font reconnaître par l’état fédéral un petit territoire sur la côte du Connecticut, près de Hanford. C’est là que les Pequots-Mastantuckets fondent, en 1992, le casino de Foxwoods, le plus grand casino indien des Etats-Unis. Maintenant, les Pequots sont riches. Ils vivent dans de belles maisons et donnent de l’argent au Musée des Indiens d’Amérique, ainsi qu’à de nombreuses fondations culturelles ou philanthropiques. Ils ont pu racheter une partie de leurs terres.

Chaque année, en septembre, à l’occasion de la Fête du Maïs Vert, ils organisent le plus grand "pow-wow" des Etats-Unis."

Je trouve quelques précisions supplémentaires :

a) le mot algonquien pequot a été jugé dériveant de Pequttôog, ou Paquatauoq qui signifie "Les destructeurs", ce qui ne manque pas de sens sous la plume de Melville pour baptiser son navire baleinier. C'était le sens admis au XIXe siècle, et ce n'est qu'au XXe siècle que Frank Speck, spécialiste du Pequot-Moheban (une langue actuellement éteinte), se prononça pour celui de "swallowness of a body of water (un plan d'eau de faible profondeur?)".

b) Il faut souligner que le Connecticut est voisin du Massachusetts, auquel appartient New-Bedford et Nantucket, et que la Colonie de Massachusetts Bay regroupait ces territoires . Le peuple pequot était, bien que le point soit discuté, indigène de cette région du Connecticut et comptait 16 000 personnes avant d'être décimés par une épidémie de variole (introduite par les colons) en 1633 qui réduisit leur nombre à 4000, puis par la guerre du Pequot de 1637. Le massacre du village de Missituck fut perpétué par les colons de Massachusetts Bay et de la colonie du Connecticut, et en 1638, les prisonniers pequots furent échangés par William Pierce contre une cargaison d'esclave de la Barbade

Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Pequots

: http://en.wikipedia.org/wiki/Pequot_people#Etymology_of_.22Pequot.22

: http://en.wikipedia.org/wiki/Pequot_War

Ces éléments soulignent la virulence de l'ironie de Melville en choisissant comme nom de navire pour les baleiniers de Nantucket qui se sont tournés vers l'océan comme nouveau territoire de colonisation et d'extermination des cétacés, le nom de la tribu indienne que leurs ancêtres avaient contribué à faire disparaître, et un terme qui signifie

Les Destructeurs..

3b) The Moss.

Une fois encore, fallait-il traduire le nom propre du "paquebot" qui fait le service entre New-Bedford et Nantucket ? Henriette Guex-Rolle traduit Moss par Varech, et Philippe Jaworski par Goémon, alors que la traduction litterale de Moss est "mousse, plante de l'embranchement des Bryophytes" et que goémon se dit "seaweed". Varech (le goémon d'épave) et Goémon ont plus de gueule que Mousse comme nom de navire, mais si Melville avait placé là une intention onomastique, celle-ci serait perdue pour le lecteur français. De même, serait perdue une hypothétique allusion à l'essai publié anonymement par Melville en août 1850 alors qu'il écrivait Moby Dick, Hawthorne and his Mosses. Il s'agissait d'une recension du recueil de nouvelles Mosses of the Old Manse (Les Mousses du Vieux Presbytère), écrit par Hawthorne. Melville, qui avait rencontré Hawthorne pour la première fois le 5 août lors d'un pique-nique s'enthousiasma pour cet auteur et se précipita à le lire, faisant publier son compte-rendu de lecture dans New-York World Literary magazin le 17 et 24 août.

La demeure historique The Old Manse à Concord dans le Massachusetts est liée au mouvement romantique américain nommé Transcendantalisme car l'œuvre phare de ce mouvement, Nature, y a été écrite par Ralph Waldo Emerson en 1836. Hawthorne et son épouse louérent la maison en 1842 dans le voisinage d'Emerson et de Henri David Thoreau, autre transcendantaliste, qui conçut l'aménagement du jardin. On peut croire que la maison et son jardin, situés au bord de la rivière Concord, devaient être riches en sous-bois moussus.

Mais ce mot de moss, qui revient trés souvent dans l'essai de Melville, (Hawthorne, "l'Homme des mousses") semble destiné à désigner métaphoriquement le tempérament sombre d'Hawthorne, si on en croit cet extrait : For spite of all the Indian-summer sunlight on the hither side of Hawthorne's soul, the other side—like the dark half of the physical sphere—is shrouded in a blackness, ten times black... You may be witched by his sunlight,—transported by the bright gildings in the skies he builds over you;—but there is the blackness of darkness beyond; and even his bright gildings but fringe, and play upon the edges of thunder-clouds. " Car en dépit de tout le soleil d'été indien qui baigne ce coté-ci de l'âme de Hawthorne, l'autre coté,—comme la moitié obscure d'une sphère physique—est enlinceulée d'une noirceur dix fois plus noire... Vous pouvez être ensorcelé par son soleil, transporté par les brillantes dorures des cieux qu'il construit au-dessus de vous; mais par delà s'étend l'obscurité des ténèbres ; et même ses brillantes dorures ne font que se jouer sur la frange d'orageuses nuées" (trad. P. Leyris, in Edition Pléiade de Melville, Œuvres III).

Cette obscurité de sous-bois, cette pénombre des mousses et des fougères n'est pas vantée pour elle-même, mais pour la faculté que l'écrivain y trouve de s'y cacher pour révéler la vérité : "Car dans ce monde de mensonges, la Vérité est forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc éffarouché, et c'est seulement par d'habiles aperçus qu'elle se révèlera, comme chez Shakespeare et d'autres maîtres du grand Art d'énoncer la Vérité —même si c'est à mots couverts et par bribes." (Hawthorne and his Mosses, trad. P. Leyris). Nous retrouvons ici le théme de la vérité qui ne s'exprime qu'entre les lignes, sous le couvert des mots, cette Vérité qui rendait le "h" de Whale si important, de n'être qu'un effet de langue. (cf supra Ismahel)

Edgar Poe dira d'Hawthorne "il traite tous les sujets sur le même mode, en demi-teinte, brumeux, rêveur..." : Hawthorne et ses mousses... Entre Ombragé et Ombrageux.

Si, après avoir découvert ces éléments, je me remémore que le roman Moby Dick est dédié à Hawthorne, si je lis alors dans l'édition de la Pléiade que Moby Dick a été profondément remanié par Melville après qu'il ait écrit cet Hawthorne and his Mosses* , je deviens convaincu que le nom de ce bateau est un hommage littéraire crypté, auxquels seuls les lecteurs de la version originale auront accès, les autres risquant de glisser sur le Varech ou le Goémon et de passer outre.

*Moby Dick traduit et commenté par Jaworski, Melville en Pleiade, Œuvres III p. 1345 : "...le roman [...] a subi, dans les mois qui ont suivi , une métamorphose ou simplement une expansion ou une forte accentuation épique et tragique".

— J'avais commencé cette recherche sans même savoir le sens du mot Moss, mais je découvre que la rencontre avec Hawthorne, la lecture de Mosses of the Old Manse, et la rédaction de Hawthorne and his Mosses furent des éléments déterminants, bouleversants et féconds pour Melville, tant dans la fascination équivoque, presque érotique et du moins fraternelle exercée par Nathanael Hawthorne que dans la révélation de la puissance tragique, shakespearienne de l'œuvre à venir. Je cite Jaworski :

" Ce que Melville reconnaît en Hawthorne, par une fascination immédiate, violente, passionnée, où l'affect a une placeessnetielle, c'est, soudain incarnée, une figure familière de sa mythologie intime, qui projette son ombre de manière obsédante dans tous ses livres depuis Taïpi : la figure complexe, —parfois distribuée entre plusieurs personnages —du compagnon d'aventure, ami et frère, (et amant rêvé, peut-être) avec lequel le narrateur entretient une relation presque gémellaire ou "siamoise", pour reprendre un terme que Melville affectionne. La différence d'âge confère en outre à Hawthorne, de quinze ans son aîné, une forme d'autorité quasi paternelle, non pas de celles qui écrasent, mais au contraire rassurent, légitimisent et permettent un dialogue libérateur avec l'autre, et surtout, dans pareil jeu de miroir, avec soi-même" (Pleiade, Notice, p. 1145).

3c. The Goney (Albatross).

Ce navire est mentionné au chapitre 52, dont le titre est The Albatross, "L'Albatros" (p. 267). Melville a eu auparavant, page 218, dans une note de bas de page, l'occasion de signaler que l'albatros est surnommé goney par les marins. Un site signale l'appellation conjointe de gooney-bird. Philippe Jaworski, dans sa note 3 de la page 218, explique que l'adjectif signifie "idiot", "sot", qualifiant sans-doute le manque d'expressivité de l'oiseau lorsqu'il escorte un navire en planant sans bouger la tête ni cligner des yeux ; il traduit l'adjectif par "benêt", en s'inspirant, écrit-il, "du nigaud, appellation familière du petit cormoran d'allure lourde et maladroite". Dés lors, il est amené à traduire le nom du navire par "Le Benêt", ce qui manque un peu d'allure marine. Dans sa description, Melville insiste surtout sur la couleur blanche du navire, et semble donc faire plutôt un lien avec le mot albatros et son étymologie fantaisiste issu du latin albus, "blanc" : "On eût dit le squelette d'un morse échoué, blanchi par les vagues comme par des foulons. Sur toute la hauteur de ses flancs, cette apparition spectrale était maculée de longues trainées de rouille aux reflets rougeâtres, tandis que ses espars et son gréement étaient pareils à d'épaisses branches enveloppées d'une fourrure de givre." Après que le capitaine, "penché sur le pavois blafard" , ait laissé tomber son porte-voix, l'Albatros va s'éloigner et disparaître, ombre fantômatique et de mauvaise augure.

Henriette Guex-Rolle traduit par The Goney par "Le Diomède".

3d) The Town-Ho (Chapitre 54).

De ce baleinier, seule l'histoire sera contée, à l'auberge The Golden Inn (l'Auberge Dorée) de Lima, mais une astérisque acollée au nom de Town-Ho! nous expliquera que "Tel est le cri que poussaient autrefois les vigies à la pomme de mât des baleiniers lorsqu'ils apercevaient les cétacés : il est encore en usage chez les baleiniers lorsqu'ils chassent les fameuses tortues des Galapagos". Il est fort peu probable que jamais navire baleinier de Nantucket ou d'ailleurs ne s'affubla d'un tel nom, et il faut plutôt voir là un effet de l'aimable effort de l'auteur pour plonger son lecteur, qu'il présume aussi peu salé qu'un fermier de l'Illinois, dans le bain linguistique des harponneurs de baleines. Lorsqu'il ne lance pas sa ligne onomastique dans la Bible du bon roi Jacques, il va ferrer ses prises dans ses meilleures encyclopédies sur la pêche baleinière.

Henriette Guex-Rolle traduit par "Le Town-Ho!", dans lequel l'oreille française entend mal à propos "le tonneau", alors que Jaworski traduit par "Holà, ho!"

3e) The Jeroboam. (chapitre 71)

Traduction unanime : "Le Jéroboam".

Nous retrouvons ici le nom d'un roi d'Israël, un prédécesseur du rois Achab puisqu'il fut, de tous les rois d'Israël, le premier. Contestant au successeur désigné de Salomon la légitimité de son pouvoir, il prit la tête de dix tribus qui créèrent le royaume du Nord, laissant au sud le royaume de Juda avec deux tribus,sur lequel régnait Roboam. S'il est un trait commun entre le roi Achab et Jéroboam, c'est que tous les deux se rendirent désagréable à Yahvé : Jéroboam, soucieux de donner à son nouveau royaume son indépendance, alors que les tribus avaient perdu le lieu de culte de Jérusalem, appartenant au royaume de Juda, fonda deux nouveaux sanctuaires à Dan et à Bethel et y plaça deux veaux d'or.

Jéroboam et Achab sont des rois impies adorateurs d'idoles, et qui repoussent les prophètes de Dieu leur envoie ; en baptisant de leur noms les baleiniers américains commandités par les quakers, Melville mène clairement la métaphore qui condamne, dans la chasse aux cétacés, une société avide de profit, adorant les veaux d'or et trahissant des alliances ancestrales.

Nous ne sommes pas étonnés que ce nom de navire soit attribué à un baleinier de Nantucket.

3f) The Virgin. (chapitre 81)

Ce navire de Brême porte un nom allemand, Jungfrau ("La Jeune Fille") que Melville traduit par The Virgin ("La Vierge"); Philippe Jaworski traduit Virgin par "La Pucelle" ; Henriette Guex-Rolle et Armel Guerne traduisent par "La Vierge".

Melville justifie son choix onomastique par une plaisanterie un peu lourde : comme ce baleinier allemand n'a pas réussi à pêcher la moindre baleine et qu'il n'a même plus d'huile pour sa propre consommation, l'auteur donne la parole à son capitaine, qui est monté à bord avec sa burette vide : " Son navire, dit-il en conclusion, était bel et bien ce qu'on appelle techniquement parmi les pêcheurs un navire "propre" (c'est-à-dire vide), qui méritait tout-à-fait son nom :le Jungfrau, ou la Pucelle." (p.389).

Le nom du capitaine, Derick De Deer, mériterait peut-être une réflexion onomastique.

3g. The Rose-Bud. (Chapitre 91).

Melville donne en anglais le nom de ce navire français, le Bouton-de-Rose, nom qu'il n'a inventé qu'à la seule fin de se moquer de "this Crappoes of Frenchmen", ces "crapauds" ou grenouilles de Français qui, aussi piètres chasseurs que les allemands du Virgin, aussi incapables de se procurer même l'huile de leur propre éclairage, aggravent leur cas en chassant, dans une puanteur pestilentielle, les baleines mortes. C'est une scène de comédie où les américains roulent dans la farine le capitaine français, ancien fabricant d'eau de Cologne, par le truchement du second qui, étant de Guernesey, mérite d'être mieux traité et de se faire dépouillé seulement du précieux ambre gris de la baleine que Bouton-de-Rose a capturé.

On voit que les Européens auraient de bonnes raisons de se plaindre de la façon dont ce roman les traite...si, en cette matière, la victime d'un mauvais tour ne rendait pas régulièrement la monnaie de la pièce au tour suivant.

2g. The Samuel Enderby. (Chapitre 100).

Traduction: Le Samuel Enderby.

L'explication onomastique ne restera mystérieuse que jusqu'au chapitre 102, dont le début est consacré à donner les renseignements nécessaires sur la société d'armement Samuel Enderby & Sons, très connue au XIXe siècle et à laquelle Edgar Poe fait allusion dans Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket (1838).

Samuel Enderby (1717-1797) est le fondateur de cette société qu'il céda à ses trois fils Samuel, Georges et Charles. Elle armait 17 baleiniers en 1785, 68 navires en 1791. Les informations données par Melville ( et qui'l a trouvé dans l'ouvrage de Thomas Beale The Natural History of the Sperm Whale) sont vérifiées :

- Armement de l'Amelia, navire commandé par le Capitaine James Shields qui franchit le Cap Horn pour chasser la baleine dans l'Océan Austral. Le commandemant des navires d'Enderby était confié à des américains, qui composaient également l'équipage, et c'est un certain Archelus Hammond de Nantucket qui tua le premier cachalot il au large des côtes du Chili le 3 Mars 1789. Amelia est retourné à Londres le 12 Mars 1790 avec une cargaison de 139 tonnes de l'huile de baleine .

- Le 3 Août 1819, le navire baleinier Syren , détenue par Samuel Enderby & Sons et commandé par le capitaine Frederick Coffin de Nantucket, dans le Massachusetts , a visité les lieux de chasse hors du Japon . Le navire est retourné à Londres le 21 Avril 1822 avec une cargaison de 346 tonnes d'huile de sperme.

- La participation de l'armement Enterby aux campagnes d'exploration de l'Océan et des Terres Australes est également confirmé, comme l'atteste, par exemple, le nom de Terre Enderby donné, en territoire antarctique australien, à la terre qui s'étend du glacier Shinnan à la Baie William Scoresby : Elle a été découverte en février 1831 par John Biscoe et fut nommée d'après les Frères Enderby de Londres, les propriétaires du navire utilisé, le Tula.

Melville ne se trompait pas lorsqu'il présumait, en 1851, que "la maison existe encore aujourd'hui", mais la faillite fut prononcée en 1854.

Le baleinier Samuel Enderby a réellement existé, Jaworski nous révélant par une note de la page 485 qu'il fut construit en 1834, et qu'il n'est pas impossible que Melville ait "gamé" avec lui lors de ses navigations.

On trouve dans les Mémoires de l'Académie de médecine Volume 5, un mémoire de M. Keraudren intitulé Des propriétés du Sublimé corrosif pour la conservation du bois (p. 41), où il présente les résultats des travaux sur l'intérêt du deutochlorure de mercure par une commission de cinq membres nommés par M. le Ministre de la Marine et des Colonies. J'ai déjà eu partiellement à traiter du délicat problème de la conservation des matières organiques dans mes articles consacrés à la taxidermie Taxidermie et collections ornithologiques au XVIIIème et XIXème sièces. (1) et à la conservation des collections naturalistes ramenés par les navires d'exploration au XVIII et XIXe siècle. Les mêmes difficultés se présentent aux marins qui veulent préserver la toile des voiles, le chanvre des cordages, ou le bois des structures. L'acide sulfurique fut proposé, avant de réalisé qu'il corrodait les pièces métalliques ; puis diverses huiles végétales et animales. Un méthode éprouvée depuis Duhamel du Monceau consiste à faire mariner les bois dans l'eau de mer et/ou de les enfouir dans la vase, en les soumettant à l'alternance des marées : c'est l'origine, par exemple à Brest, des Parcs à Bois du fond de la Penfeld, des anses de Rostellec et de Kerhuon, copié à Lorient à Keronou. Les anglais tentèrent d'appliquer sur les bois de la Reine Charlotte, vaisseau de cent canons lors d'un radoub à Plimouth, "une espèce de marcassite "riche en arsenic, avant de constater un tel "engorgement des glandes" des ouvriers que deux d'entre eux en moururent. Là où l'Arsenic avait échoué, il fallait essayer le Mercure, remède à tout faire de l'époque, qui faisait merveille dans la syphilis, remplissait les thermomètres et les dents cariées (depuis 1850), s'appréciait comme antiseptique cutané (mercurochrome®), etc... Notre auteur Keraudren aborde donc cette riche idée dans une deuxième partie, "De l'emploi du sublimé corrosif pour prévenir la carie sèche ou pourriture du bois et de son influence sur la santé des ouvriers et des marins". C'est dans celle-ci qu'il écrit, page 61, les lignes suivantes : " Le navire baleinier Le Samuel Enderby de cinq cent cinquante tonneaux et de trente-trois hommes d'équipage a été construit à Cowes, dans les chantiers de Mr. Wite. Sa charpente est entièrement préparé au sublimé, ses voiles et ses cordages ont subi la même préparation ; néanmoins les hommes qui ont travaillé à sa construction et à son gréement n'ont éprouvé aucune espèce d'accident, et ceux qui se blessèrent fortuitement furent promptement guéris. Ce bâtiment alla terminer son équipement à Londres, et les marins qui avaient mangé et couché à bord pendant environ deux mois avant le départ pour la pêche à la baleine, restèrent en parfaite santé. Si l'équipage de l'Enderby est en aussi bon état à son retour, ce sera sans-doute une expérience bien concluante en faveur de l'innocuité du sublimé corrosif."

Oui, l'équipage de l'Enderby était en bonne santé, et au retour d'une aimable croisière de 29 mois dans les Mers du Sud (voisinant les degrés 1 à 5 de latitude Sud dans les Southern Fisheries) les différents témoignages du capitaine, de son second ou des armateurs étaient unanimes à chanter les mérites du "Procédé Kyan".

On eut aussi l'idée d'utiliser les excellentes propriétés du mercure pour la conservation des graines de semence : voilà ce qu'en dit un rapport Piren-Seine de 2004:

Un grand nombre de composés de mercure ont été utilisés pour le traitement des graines, notamment celles des céréales, avant les semailles. Régulièrement des accidents liés à l'utilisation de ces graines pour la fabrication de farine et de pain a entraîné l'intoxication de populations (en Irak en 1956, 1960 et 1972, provoquant la mort de centaines de personnes et l'empoisonnement de plusieurs milliers d'autres. Des intoxications humaines similaires ont été enregistrées en 1961 au Pakistan, en 1963, 64 et 65 au Guatemala) (Bakir 1973). La Suède, qui utilisait à grande échelle des dérivés alkyl du mercure pour le traitement des graines, a par ailleurs montré comment la toxicité de ces graines avait provoqué la mort de nombreux oiseaux et de leurs prédateurs. Ces deux types d'événements ont participé au même titre que Minamata à la prise de conscience des dangers du mercure dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au début du XXe siècle, le sublimé corrosif ou bichlorure de mercure était utilisé pour combattre les maladies cryptogamiques de la vigne et en particulier le black rot (Bouchonnet 1909, p.285). L'Angleterre a commencé à produire des dérivés organiques du mercure (essentiellement du diméthyl mercure) pour leur utilisation comme fongicide en 1914 (Hamilton 1949, p.113). Mais ce commerce ne s'est véritablement développé qu'à partir des années 1930 (Hunter 1975, p.315). A la suite des accidents des années 1960, l'utilisation des composés mercuriels pour traiter les semences a progressivement disparu. Les composés organo-mercuriques entraient également dans la composition de fongicides destinés à combattre les moisissures de la pâte à papier. La France a publié une circulaire le 5 janvier 1976 pour interdire tout usage de biocides mercuriels dans les papeteries, une directive européenne a prohibé l'utilisation d'anti-parasitaires mercuriels en 1979 (directive européenne 79/117) et la France a supprimé toutes les dérogations à cette directive en 1989.

On sait que les chapeliers qui utilisaient le mercure pour traiter les feutres, et qui respiraient les vapeurs mercurielles, "travaillaient du chapeau" et devenaient fous : c'est le modèle du chapelier d'Alice au Pays des Merveilles. Melville nous signale bien que le chirurgien du Samuel Enderby était atteint d'hydrophobie ; mais, renseignement pris, ce symptome est très courant dans la marine, notamment anglaise qui s'adonne...au thé. Il n'appartient pas à la sémiologie de l'intoxication mercurielle, tout au plus à celle de la Rage, dont il est un signe précoce, mais qui se transmet par les renards, assez rares sur les bâtiments de sa Majesté. Le sublimé corrosif n'est pour rien responsable, à notre connaissance, du comportement de Jack Labonde.

N'est-il pas possible par contre que le Capitaine Achab ait navigué sur un navire soigneusement traité au sublimé ?

Le Samuel Enderby a été construit par Thomas White à Cowes (île de Whight) en 1864 ; ce baleinier gréé en 1851-52 en trois-mâts barque, de 422 tonneaux en ancienne jauge, 395 tonneaux selon la jauge moderne, enregistré à Londres, avait une carène doublée de cuivre. Il avait été réparé et réaménagé pour ses suprastructures en 1847. Ses propriétaires furent la Société Enderby, puis en 1851 la compagnie South Sea Whaling, puis la Southern Whaling and Fishing Compagny. Il a été commandé par les capitaines suivants : William Lisle de 1836 à 1840 ; Watson de 1840 à 1844 ; Georges Gerre puis Charles Freeman en 1847 ; Joseph William Miller* en 1847-1849 ; Henderson de 1849 à 1852; Oliver de 1853 à 1854, date à laquelle il disparaît des registres de la Lloyds (Lloyds Register of Shipping). Il navigua sur la ligne Londres-Cowes, puis à l'île Maurice en 1851-52, puis dans les mers du Sud.

* second sur Samuel Enderby sous le commandement de W. Lisle.

Melville navigua sur des baleiniers de 1840 à 1842 : s'il a rencontré le Samuel Enderby, celui-ci était sous le commandement du Capt. Watson; s'il en a entendu parler avant et pendant la composition de Moby-Dick, le navire était alors sous le commandement des capitaines suivants. En 1836, le chirurgien du Samuel-Enderby se nommait Charles Penny : en 1867, il était signalé, à Hobarth, comme passager sur l'Alexander-Henry (The Sydney Monitor Lundi 13 Février 1837). Je n'ai pas retrouvé les noms des autres chirurgiens.

La South Sea Whaling Compagny a été créée par octroi à Charles Enderby d'une chartre royale l'autorisant à établir sur les îles Auckland une station baleinière permanente et une colonie. En effet, l'entreprise familiale Enderby était en déclin à la suite de pertes occasionnées par plusieurs expéditions ambitieuses dans l'Océan Austral, et surtout aprés l'incendie qui avait détruit en 1845 leur Corderie du quartier londonien de Greenwhich, Enderby's Hemp Rope Works. Pour sauver l'entreprise, Charles obtint une aide du gouvernement pour créer cette colonie, permettant aux baleiniers de caréner et de décharger leur cargaison. Charles Enderby fut nommé lieutenant-général des îles Auckland. En décembre 1849, il mena une expédition composée de trois navires transportant 150 colons, un chirurgien un ingénieur civil, des menuisiers de marine et divers animaux de fermes qui débarquèrent à Port Ross. Ils eurent la surprise d'y découvrir 70 maoris et leurs esclaves morioris. Les terres furent défrichées et la station baleinière montée, disposant de huit navires, mais le climat froid, les précipitations excessives, la nature aride des sols, et l'absence de baleine capturée mena le projet à l'échec ; la colonie, baptisée Hardwicke, fut abandonnée en août 1852 par Charles Enderby, qui regagna Londres. L'entreprise familiale fut liquidée en 1854, et lui-même décéda dans la pauvreté le 31 août 1876. Quand aux îles Auckland, elles sont restées inhabitées. L'île la plus au nord de l'archipel porte le nom d'île Enderby.

Dans cette aventure des îles Auckland, le Samuel Enderby, commandé par Henderson appartient, avec le Fanny et le Brisk à la liste des trois navires qui, partis de Plimouth le 17 août, appareillèrent de Nouvelle Zélande en décembre 1849 : Charles en personne était à bord du "Sammy", avec 40 "mecanics" (mécanicien-monteur ?) et leur famille.

quelques sources :

l'incendie de la corderie et Enderby House.

Geoges Glazer Gallery : THE SAMUEL ENDERBY, OF 422 TONS, WILLIAM LISLE, COMMANDER LEAVING COWES ROADS FOR LONDON, SEPT. 1834 par William Huggins

Interessons-nous maintenant aux patronymes des officiers du Samuel-Enderby :

Le capitaine se nomme Boomer (Traduit par "Florissant" par Jaworski, ). Le second se nomme Mounttop ( "Duhaut-Dumont" par Jaworski, ). Le ton débridé du capitaine et du chirurgien laisse présumé qu'une intention se cache derrière ces noms saugrenus, mais les patronymes choisis en traduction n'aident pas mon imagination à créer les associations libres nécessaires. Armel Guerne a choisi de conserver les noms de Boomer et de Mounttop. Henriette Guex-Rolle également, mais elle orthograpjhie "Mountop". Quelle astuce Melville y a-t-il caché ? Mounttop, "Monte-la-d'sus" ? Boomer, "l'Explosif" ? ou bien "Et qu'ça saute?".

Le chirurgien se nomme Jack Bunger (Traduction "Jack Labonde" par Jaworski, "Bunger" par H.G.R). Son nom fait l'objet d'une note dans l'édition critique Norton de 2002 : " One who puts the bung (plug) into a cask of liquide, or (the case here), who pulls is out. The name signals the unreliability of the surgeon's claim to be a total abstinence man". "La bonde" se rapporte donc au tonneau, ou à la bouteille, que Bunger ne sait pas boucher ; néanmoins, comme d'autres noms de cette onomastique melvillienne, il semble que d'autres sens moins convenables pourraient être devinés, et que les trois noms de Boomer, Mounttop et Bunger soient de connivence.

Bunger pourtant un patronyme authentique, et si, en Antarctique, une chaîne cotière a été baptisée Bunger Hills, c'est pour avoir été photographiée par l'avion de reconnaissance de l'U.S Navy pilotée par David E. Bunger (en 1947).

Armel Guerne a traduit par "Jack Bondon".

3h) The Bachelor. (Chapitre 115).

Traduction: "Le Célibataire", navire de Nantucket. Drôle de nom, que peut-il vouloir dire ici ?

3i). The Rachel (Chapitre 128 Le Pequod rencontre la Rachel)

"La Rachel" est le nom d'un navire baleinier commandé par le capitaine Gardner, de Nantucket, un ami d'Achab. L'onomastique du nom du navire est claire, car lorsque le Pequod rencontre la Rachel, ce baleinier vient de perdre, la veille, une baleinière et son équipage, parmi lequel se trouve le propre fils de Gardner : ce dernier supplie donc Achab de participer aux recherches, mais Achab refuse avec d'autant plus de détermination qu'il vient d'apprendre que c'est Moby-Dick qui a entraîné la baleinière de la Rachel à sa perte.

En effet, "Rachel (hébreu רָחֵל (raḥel) : brebis), personnage biblique de la Genèse, est la cousine et la seconde femme de Jacob : elle lui donne ses deux derniers enfants, Joseph et Benjamin, mais meurt des suites de cette dernière naissance. Sur son tombeau, à Béthlém, Jacob dresse une stèle (Genèse 35, 16-20) qui commémore autant la naissance inespérée du fils que la mort de la mère. Bien des siècles plus tard, Saül, descendant de Benjamin, reçoit l'onction de roi. Il est le premier messie royal d'Israël. Aussitôt le prophète Samuel l'envoie au tombeau de Rachel (1 Samuel 10, 1-2). Les premiers pas du premier messie le portent vers le tombeau qui rappelle qu'un fils est sorti vivant contre toute attente.