L'Histoire de Bretaigne de Bertrand d'Argentré : l'exemplaire de la Bibliothèque de Brest de la seconde édition de 1588. L'ex-libris de Sinclair et les gravures.

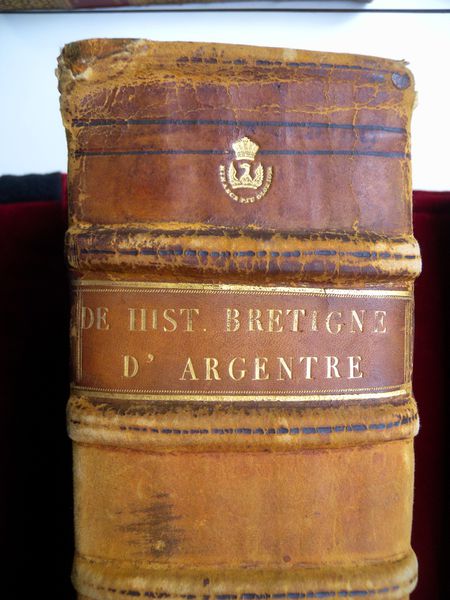

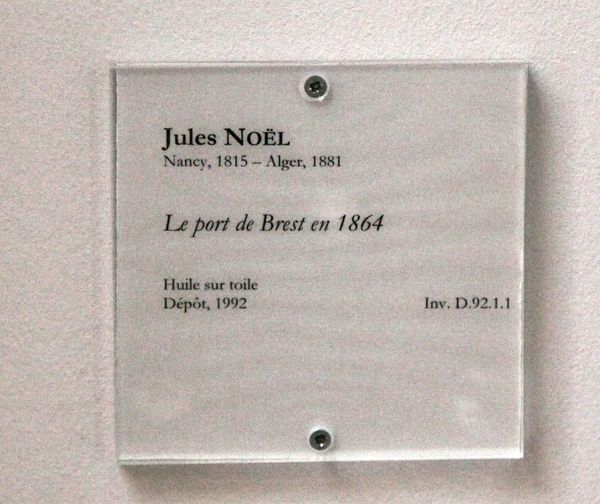

Il s'agit de l'ouvrage cote RES FB. A88 décrit ainsi : "Bertrand d'Argentré L'Histoire de Bretaigne, des roys, ducs, comtes et princes d'icelle, l'establissement du royaume, mutation de ce titre en duché, continué jusques au temps de Madame Anne, dernière duchesse... Avec la carte géographique dudict pays... Mise en escrit par... Bertrand d'Argentré,...Paris : J. du Puys, 1588, In-fol. Reliure 16e s. chamois blond ".

C'est l'un des 45 exemplaires de la seconde édition de 1588 répondant au sigle 2A de I.E. Jones. Cet auteur en donne la description suivante :

L'HISTOIRE / DE BRETAIGNE / DES ROYS, DVCS, COMTES ET / PRINCES D'ICELLES ; L'ETABLISSE- / ment du Royaume, mutation de ce tiltre en Du- /ché, continué jusques au temps de Madame / Anne dernière duchesse, & depuis Royne de / France, par le mariage de laquelle passa le Duché en la maison de France. / Avec la carte Géographique dudict pays, & table de la / Genealogie des Ducs, & Princes d'iceluy. / Mis en escrit par noble homme, messire BERTRAND / D'ARGENTRÉ sieur de Gosnes, Forges &c. / Conseiller du Roy & President / au siège de Rennes. / A Paris, / chez IACQUES DV PVYS à la Samaritaine. / M.D. LXXXVIII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY./

2°, a6, e4, A-C6, A-Z, AA-ZZ, AAa-ZZz, AAAa-ZZZ-z, 4Aa-4Zz, 5Aa-5Zz6, 6Aa4 ; ff[28], 831 [1] ; 2 planches.

Contenu :

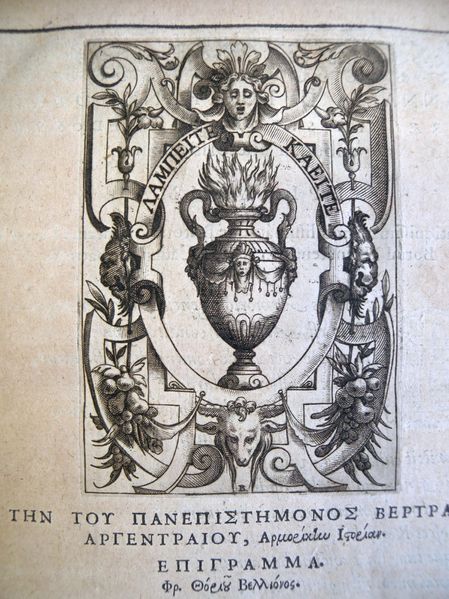

a1r : titre, gravure sur bois

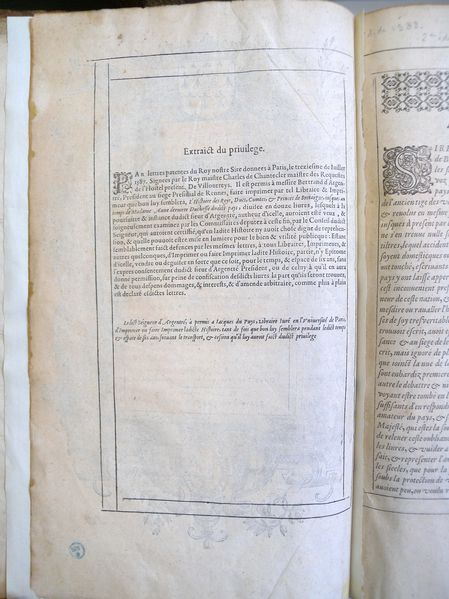

a1v : Privilège du roi de 6 ans daté du 13 juillet 1587.

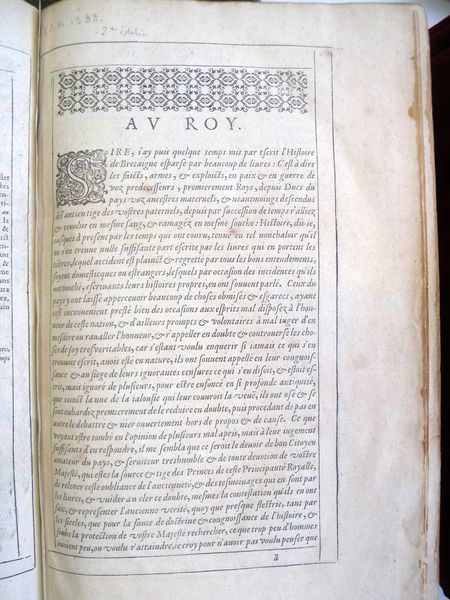

a2r : Epitre Au Roy

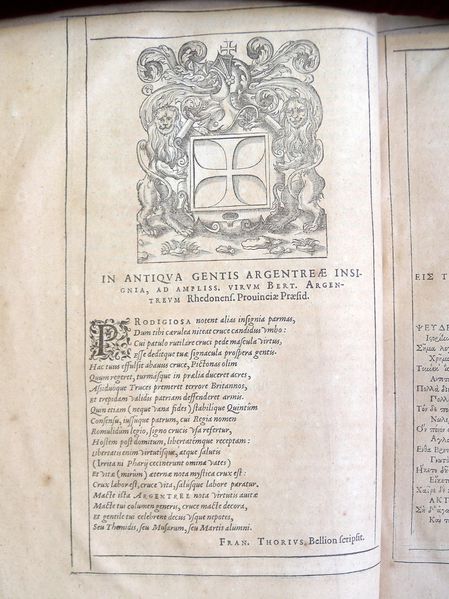

a5v : Gravure sur bois et poème de François de Thoor.

a6r : Gravure au burin de René Boyvin, traduction grecque du poème précédent

a6v et e1r : épigramme en latin de Jean Botin

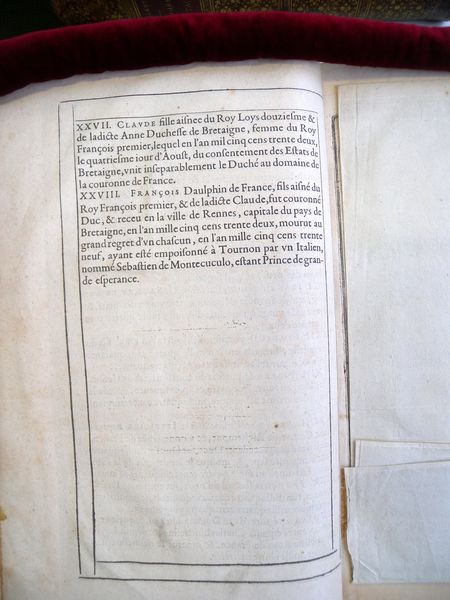

e1v - e4v : Ordre sommaire des roys et ducs de Bretaigne

AC6v Table des matières terminée par un errata.

A1r -6Aa3v : Texte incluant les deux planches.

6A4ar : armoiries de Bretagne.

L'ouvrage lui-même est divisé en douze livres.

Liste des exemplaires.

I.E Jones a recensé 46 exemplaires de cette seconde édition dans les bibliothèques publiques. Parmi ceux-ci, 14 seulement, dont bien-sûr l'exemplaire de Brest, possèdent la carte géographique de 1588 (indiqués ici par l'astérisque). Voici la liste que donne Jones:

- Staatsbibliothek West-Berlin RK 4318*

- Besançon BM 7745.

- Paris, bibliothèque de l'Arsenal H.2067*

- id, H. 2068*

- id. H.2069

- Paris, BNF Lk2.446*

- id. Lk2 446a*

- Brest, RES. FB. A88*

- British Library 596K9

- Trinity College Cambridge W.5. 28 (Adams 1640);

- Châlon-sur-Saône, BM.

- Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine 12888*

- Clermont-Ferrand, BM 14025.

- Dijon, BM.*

- Dinan, BM.

- Dean and Chapter Library Durhan F.V.2*

- Edinburg U.L.

- Rijkuniversiteit bibliotheek Ghent.

- Forschungsbibliothek Gotha 20 Hist 298.

- Grenoble, BM B. 1349*

- The Hague Koningklijke Bibliotheek

- Kergonan : 2 exemplaires dont un* avec carte.

- Landevennec : une partie de carte *

- Bibliotheca Thysiana Leiden 721*

- Lille, BM.

- Kings College London Library

- Lyon, BM.

- Madison Wisconsin U.L.*

- Manchester U.L.

- Magdalen College Oxford L.15.1*

- Munich Staatsbibliothek 2° Gall.sp4c

- Nancy, B.M.

- Nantes, Archives de Loire Atlantique

- Nantes, Bibliothèque Dobrée.

- New-York U.L.

- Quimper, B.M. 72.9.2 bis

- Rennes, Archives départementales 52 bi 35

- Rennes B.M. 414

- Rennes Bibl. universitaire 1299

- Rennes Musée 62.5.2 avec carte mais manquant.

- St Brieuc, Archives départementales HB fo 14

- St-Brieuc, BM. Br.G.80.

- Abbaye St Pierre de Solesmes

- Abbaye N.D. de Trimadeuc

- Stockholm Kungliga Biblioteket

- Vienna National Bibliothek.

Découverte de l'exemplaire de Brest.

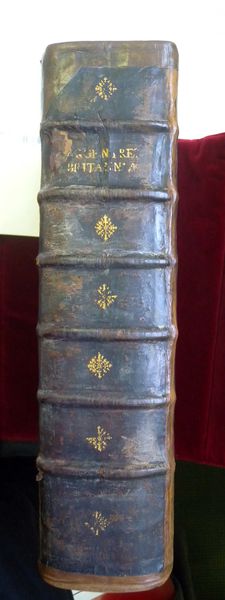

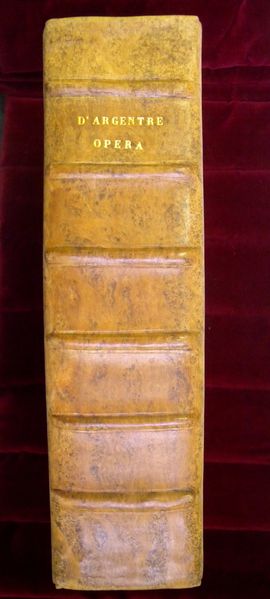

1. Reliure.

Elle est décrite par la notice de bibliothèque comme étant "une reliure chamois, du XVIe siècle". Le dos compte cinq nerfs. Le plat est encadré par un filet brun-noir. Le plat de devant porte en son centre un élément ovale rempli d'entrelacs.

Plat de devant :

On note la curieuse pièce de titre portant les mots : "DE HIST. BRETIGNE D'ARGENTRE", témoignant du fait que le propriétaire ou le responsable de la bibliothèque ne parlait pas français. Mais pourquoi ne pas recopier le titre de la page-titre ?

Au dessus du premier nerf se trouve une marque de propriétaire au fer à dorer que je décrirais comme un phoenix ailes écartées au dessus de flammes, surmonté par une couronne de comte, avec une devise en fer à cheval RINASCE PIU GLORIOSA.

Cette devise ("il renaît plus glorieux") est traditionnellement associée au phoenix ou phénix, oiseau fabuleux et héraldique qui renaît de ses cendres, après s'être consummé sous l'effet de son propre feu. Symbole des cycles de ressurection et de mort, et donc de renouvellement, symbole christique également, il est, en héraldique, représenté de face, tête de profil, ailes étendues, sur son bucher (qu'on nomme "immortalité"), et regardant le soleil : proche de l'aigle, il en est une variante.

Cette marque est répertoriée par le British Armorial Bindings de l'Université de Toronto avec ses dimensions de 21 x 17 mm comme étant celle de James St Clair Erskine, 2e comte de Rosslyn (1762 - 1837). Le timbre est placé en haut du dos d'un exemplaire du Traité du cœur, ou instruction des courtisants d' Eustache de Refuge, livre paru à Leyden en 1649 et relié en velin ; ce livre porte un ex-libris armorié de Sinclair, "probablement Lord Sinclair, Henry Sinclair ". (Université de Bristol A401f).

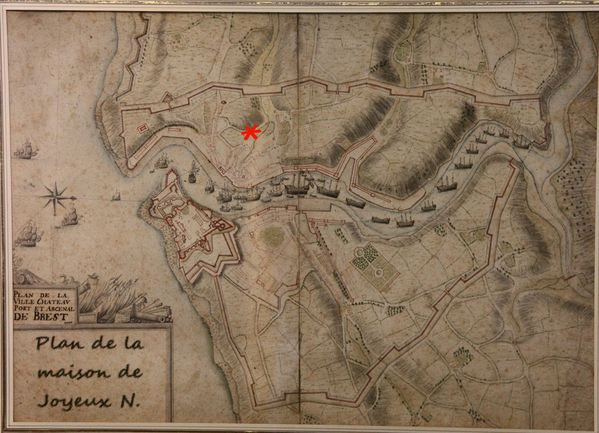

Les Comtes de Rosslyn possédaient en Écosse les châteaux de Dysart House (Fifeshire) et de Rosslyn (Mid-Lothian). Mais ce sont les barons de Sinclair qui étaient, depuis 1407, établis à Dysart, et c'était le général James Sinclair (1688-1762), 9éme Lord Sinclair qui avait fait construire Dysart House (au dessus du port de Dysart) et avait racheté le château de Rosslyn (propriété des Sinclair depuis 1330).

Effectivement, les armoiries des comtes de Rosslyn, telles qu'elles sont données ici (Ann.hist. et biogr) comportent bien un cimier : «the crest is first a phoenix in flames, ppr, and over it the device Rinasce piu glorioso (sic), second for Wedderburn an eagle's head erased,ppr, with the words "Illœeso lumine solem". The motto is "Fight"» , mais d'une part le Comté de Rosslyn ne date que de 1801 (avec Wedderburn), d'autre part son association avec un ex-libris de Sinclair sur des ouvrages du XVIe (L'Histoire d'Argenté) ou majoritairement du XVIIe siècle est discordante avec ce James St Clair Erskine.

Dysart House est passé de la famille des Lord Sinclair à celle des Comtes de Rosslyn, mais le 5ème Comte, James St-Clair Erskine (1869-1939) a du vendre cette propriété en raison de dettes de jeu.

De nombreux autres ouvrages sont signalés comme portant ce timbre, mais il est alors placé à la partie inférieure du dos sur une reliure dont le plat porte une rose centrale et des fleurons en écoinçons (et non, comme ici, un élément central ovale). J'en donne ici la liste telle que je l'ai collectée sur le site Abebooks (avec la traduction automatique !), il est évident que bien d'autres pourraient être trouvés, mais j'ai voulu montrer le caractère répété du style de la reliure, de la marque au phoenix, de l'association systématique avec l'ex-libris Sinclair avec inscription à l'encre noirs. J'ai voulu aussi faire remarquer la datation homogène des ouvrages (1628-1640) qui sont très souvent des Elzeviers. On signale des reliures "de l'époque", et non des reliures du XIXe correspondant à James Erskine. En somme, je ne crois pas que ce personnage soit le propriétaire de ces ouvrages, ni même que ce soit lui qui les ait fait relier.

- L'histoire de Filipe Emanuel de Loraine duc de Mercoeur, dédiée à sa Majesté Apostolique.Chrysostome De Montpleinchamp, Jean. Description du livre: Cologne, Pierre Marteau, 1689, 1689.. 11 Bll., 357 S. Mit gest. Porträtvignette. Lederband mit der Zeit und Rückenschild reicher-Vergoldung sowie auf Rücken goldgeprägtem Wappen. Wappen: gekrönter Phönix mit Motto "Piu Rinasce Gloriosa". Gest. gekröntes Exlibris auf Innendeckel. Du libraire 38803AB

- De Constantinopoleos Topographia. Lib IV.GILLES, Pierre] GYLLIUS, Petrus.Libraire: Librairie ScrittiEx Officina Elzevirianna, 1632. Couverture rigide. État: Très bon. Lugduni Batavorum (Leyde), Ex Officina Elzevirianna, 1632. , reliure en plein veau fauve de l'époque, dos lisse orné de doubles filets dorés , petit écusson doré representant un phénix au milieu des flammes avec au dessus uns couronne dorée et en dessous la devise suivante: "Rinasce piu gloriosa », double filet doré d'encadrement sur chaque plat avec fleuron doré en Ecoinçon, petite fleur (une rose) dorée au centre du plat, Quelques Lettres et Manuscrits CHIFFRES A L'Encre Noire Dans La Partie Supérieure de la Première page de garde, ex-libris héraldique de Lord Sinclair, Initiales d'appartenance à l'encre noire rayées Au bas de l'ex-libris, . Du libraire 3293

- Persia, seu Regni Persici Status, variaque itinera in atque per Persiam. LAET, Johannes de [Editor]. Lugd. Batav. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1633. , armorial bookplate of Lord Sinclair. Contemporary calf, a.e.g., covers with double gilt rules, cornerpieces and a central rose, gilt phoenix to the foot of the spine with the motto Rinasce Piu Gloriosa . N° de réf. du libraire 17488

- Vallesiæ et Alpium descriptio.SIMLER, Josias.Description du livre de: Lugduni Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1633. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . Première édition 1574. N ° de réf. du LIBRAIRE 17114

- Hispania, sive de Regis Hispaniae Regnis et opibus Commentarius.LAET, Johannes de [Editor].: Lugd. Batav. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1629. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17127

- Respublica Statut et Imperii romano-Germanici.: Lugduni Batav. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1640. , ex-libris armoiries de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17124

- patricii Vénètes] De Republica Venetorum. Libri quinque. Article Reip synopsis. Venete, et alii de eadem discursus politisation. CONTARINI, Gaspar. Lugd. Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1628. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . Première édition 1543. N ° de réf. du LIBRAIRE 17129

- Respublica et Statut Regni Hungariae. HONGRIE Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1634. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17113

- Helvetiorum Respublica. Diversorum Autorum, querum nonnulli nunc primum dans lucem prodeunt.SIMLER, Josias. Lugd. Bat. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1627. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa N ° de réf. du LIBRAIRE 17123

- Rhétie, ubi eius verus situs, Politia, bella, fœdera, et autres, des souvenirs accuratisimè describuntur.SPRECHER, [Fortunatus].: Lugd. Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1633, ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . Première édition 1617. N ° de réf. du LIBRAIRE 17121

- Gallia, sive de Francorum Regis Dominiis et opibus Commentarius.LAET, Johannes de [Editor].: Lugduni Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1629. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17116

- De Principatibus italiae. Tractactus varier.SEGETHUS, Thomas]. Lugd. Bat. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1631. , ex-libris armoiries de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17142

- Suecia, sive de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus.SUÈDE: Lugd. Batav. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1633. ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa . N ° de réf. du LIBRAIRE 17117

- Respublica Bojema. Descripta, recognita, et aucta.STRANSKY, Pavel.: Lugd. Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1643. Gravé titre, marbre downs pâte, ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa, N ° de réf. du LIBRAIRE 17125

- Belgii Confæderati Respublica: Gelriæ plu, en Hollande. Zélande. Traject. Fris. Transisal. Gröning. Chorographica Politicaque descriptio , LAET, Johannes de . Lugd. Batav. Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1630. persillée, ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa , N ° de réf. du LIBRAIRE 17118

- De Regno Daniæ et Norwegiæ. Insulisq. adjacentibus: juxta ac de Holsatia, ducatu Sleswicensi, et finitimis provinciis. Tractatus varii.Stephanius], Stephen [Hansen]. Lugduni Batavorum Leiden: Ex Officina Elzeviriana, 1629. , ex-libris armorié de Lord Sinclair. Contemporain veau, aeg, couvre les règles dorés doubles, écoinçons et une rose centrale, doré phénix au pied de la colonne vertébrale avec la devise Rinasce Piu Gloriosa , . N ° de réf. du LIBRAIRE 17131

-

- Donnati Iannotii dialogi De Repub. Venetorum... Lugduni Batavorum (Leyde), Ex Officina Elzevirianna, 1631. In 16 de [IV]-467-[9 (index)]pp., reliure en plein veau fauve de l'époque, dos lisse orné de doubles filets dorés, un petit écusson doré représentant un phénix au milieu des flammes avec au dessus de celui-ci une couronne dorée et en dessous la devise suivante: "Rinasce piu gloriosa", titre doré, dos frotté avec de petites épidermures, accrocs aux coiffes supérieure et inférieure, double filet d'encadrement doré sur chaque plat avec un fleuron doré en écoinçon à chaque angle, petite fleur (une rose) dorée au centre du plat, quelques petites épidermures sur les plats sans gravité, mors frottés, quelques lettres et chiffres manuscrits à l'encre noire sur la première page de garde, N° de réf. du libraire 908

- Conversations nouvelles..., Melle de Scudery, La Haye, Abraham 1685.Folger Shakespeare Library : " in reinforced vellum; ms. spine title. Stamp on spine: crowned phoenix with motto: rinasce piu gloriosa. Armorial bookplate: Sinclair (motto: Fide sed pugna). Ms. shelfmarks."

- La vita del catholico et invittissimo don Filippo Secondo d'Avstria re delle Spagne, & c. Con le guerre de suoi tempi. Cesare Campana ; Agostino Campana Éditeur: [Vicence, G. Greco, 1605] -08. Armorial bookplate: Sinclair (with motto: Fide sed pugna) Anonymous superexlibris (with motto: Rinasce piu gloriosa) Ici

- Lamberti Hortensii Montfortii historici, De bello Germanico libri septem : Hortensius, Lambertus, 1500 or 1501-1574. Basileae : [s.n.], 1560. Armorial bookplate with name Sinclair and motto: Fide sed pugna.. spine title: De bello Germanico. Stamp on spine with motto: Rinasce piu gloriosa. Yale University Library VD 16, H 5035

- Pascasii IUSTI Eclouiensis, philosophiae & medicinae doct. Alea, siue De curanda ludendi dans pecuniam cupiditate, libri II: Joostens, Paquier, d. 1590? Basileae: Par Ioannem Oporinum, MDLXI. [1561] Timbre sur le dos avec la devise: gloriosa piu Rinasce. Ex-libris armorié avec Sinclair nom et la devise: pugna sed Fide. Yale University Library,VD 16, 923 J

2. L'ex-libris.

Au dessus d'un cartouche où s'inscrit le nom SINCLAIR, deux griffons tiennent un écu armoirié surmonté par la couronne de baron ; le cimier porte "un cygne au nid". La devise est Fide sed pugna, "la Foi mais le combat, (ou) Fidéle mais pugnace". [Il est difficile maintenant de ne pas voir dans ce "cygne au nid" un "phoenix sur son immortalité"].

Les armes sont divisées en quartiers autour d'un petit écu central à la croix engrélée : cette croix engrélée de sable forme les armes d'Henri Ier Sinclair, (1345-1400) baron de Rosslyn et comte d'Orkney . Les armoiries des Barons Sinclair se blasonnent ainsi en anglais " 1 and 4 Azure a ship at anchor, her oars (erected) in saltier (and sails furled) within a double tressure flory counterflory, Or for Orkney; and 2 and 3 azure a ship under sail Or, the sails argent, for Caithness". Over all an escutcheon argent charged with a cross engram. sable for Sinclair. Crest : a Swan argent ducally collared and chained or. Supporters two griffons ppr.armed or. Motto Fight." (Encyclopædia of Heraldry: Or General Armory of England, Scotland, and ... Par John Burke,Bernard Burke 1844, ET A System of Heraldry Speculative and Practical : with the Truc Ant of Blazon ... par Alexander Nisbet, 1722). Nisbet décrit bien, sur le cimier, un cygne, mais signale que James Espline indique, dans son Illuminate Books la tête d'un griffon.

Au dessus et à cheval sur l'étiquette et la garde est écrit A.1.12. (également inscrit en haut avec la même graphie particulière du A).

Au dessous est calligraphié à la plume, mais barré, l'inscription P.O Sd N4, qui peut être une cote de bibliothèque.

Je mentionne d'emblée qu'un ex-libris très semblable, avec les mêmes inscriptions, a été mis en ligne sur Flickr Bookplate of Henry Sinclair, 10th Lord Sinclair (1660–1723) sur Projet Provenance Penn, avec l'inscription A II 26 et P.E Sd N.2.

La famille Sinclair ou Saint-Clair serait originaire de Normandie, plus exactement de Saint-Clair-sur-Epte, leur nom dérivant du nom de lieu Sancto Claro (c'est, par exemple, à Saint-Clair-sur-Epte que le viking Rollon a conclu un traité avec Charles III). Un illustre aïeul, William /Guillaume de Saint Clair fut compagnon de Guillaume le Conquérant. En raison de ses exploits, il reçut en héritage, la baronnie de Roslin ou Rosslyn en Écosse, sur laquelle les descendants de la famille Saint Clair édifièrent par la suite la chapelle de Rosslyn. En tant que clan écossais, elle s'est divisée en deux branches, de Rosslyn et de Caithness. Le petit-fils de Henri Ier Sinclair fut William, 3ème comte d'Orkney et 1er comte de Caithness, chancelier d'Écosse de 1454 à 1458.

L'élément de certitude est que c'est ici l'ex-libris d'un baron Sinclair appartenant à la famille que je viens de décrire.

La liste des "Baron Sinclair" (selon la dénomination de l'armorial de John Bernard Burke de 1852) est donnée par Wikipédia sous le titre Lord Sinclair :

Sir William de sancto Claro, décédé en 1358.

Henry Saint-Clair, comte d'Orkney (Orcades) en 1379, dont on dit qu'il aurait exploré le Groenland et la côte nord de l'Amérique.

Henry II Saint-Clair.

William Sinclair, 3ème comte d'Orkney puis 1er Comte de Caithness and 1er Lord Sinclair (d. 1480), grand Amiral d'Ecosse puis Chancelier, constructeur de Rosslyn Chapell.

William Sinclair, 2ème Lord Sinclair (d. 1487)

Henry Sinclair, 3ème Lord Sinclair (d. 1513)

William Sinclair, 4è Lord Sinclair (d. 1570), 2ème baron Sinclair

Henry Sinclair, 5e Lord Sinclair (1528–1601), 3ème baron Sinclair

Henry Sinclair, 6e Lord Sinclair (1581–1602)

James Sinclair, 7e Lord Sinclair (d. 1607)

Patrick Sinclair, 8e Lord Sinclair (d. 1615), 5ème baron

John Sinclair, 9e Lord Sinclair (1610–1676)

Henry St Clair, 8ème baron Sinclair et 10e Lord Sinclair (1660–1723)

John St Clair, Maître de Sinclair (1683–1750) (fils ainé du précédent, mais déchu de son titre de Lord; toutefois il en fit usage )

Général James St Clair (d. 1762) (le fils cadet); rachète Rosslyn Castle et fait construire Dysart House. Sans succession.

titre dormant 1762–1782

Charles St Clair, cousin de James, Lord Sinclair de jure 11ème Lord Sinclair (d. 1775)

Andrew St Clair, de jure 12ème Lord Sinclair (1733–1775)

Charles St Clair, 13ème Lord Sinclair (1768–1863) (confirmed in title 1782)

James St Clair, 14ème Lord Sinclair (1803–1880)

Charles William St Clair, 15ème Lord Sinclair (1831–1922)

Archibald James Murray St Clair, 16ème Lord Sinclair (1875–1957)

Charles Murray Kennedy St Clair, 17ème Lord Sinclair (1914–2004)

Matthew Murray Kennedy St Clair, 18ème Lord Sinclair (b. 1968).

Un autre ex-libris

Outre celui dont la photographie figure sur Flickr, et outre les 19 exemples trouvés parmi les livres des catalogues de libraire, cet ex-libris est signalé sur un manuscrit rassemblant des écrits de Gilbert de Haye (L'Ordre de chevalerie, l'Arbre des batailles et le Gouvernement des princes)sous le nom de The Buke of the Law of Army Gilbert of the Haye's prose manuscrit sur Openlibrary; il y est attribué à Henry 10ème Lord Sinclair ou à son fils John, mais l'ex-libris a été arraché lorsqu'il changea de propriétaire: il n'est visible qu'indirectement.

Mon hypothèse.

Aucun armorial d'Ecosse ou d'ailleurs ne donne pour les familles Sinclair ou Saint-Clair la devise Fide sed pugna. Par contre, de très nombreux ouvrages, manifestement issus de la même bibliothèque, soigneusement catalogués et répertoriés, faisant majoritairement appel aux éditions Elvezier de Leyde et témoignant d'un goût (bien partagé il est vrai) pour les auteurs humanistes, rassemblent des caractères communs :

- l'ex-libris aux armes des Baron Sinclair, mais avec la devise fide sed pugna.

- une reliure "en plein veau fauve" dont beaucoup d'exemplaires présentent sur le plat une rose centrale et des écoinçons dorés, et d'autres plus rares un élément ovale à entrelacs.

- Sur le dos de cette reliure, le fer doré au phoenix heraldique et sa devise Rinasce piu gloriosa. Ce timbre est placé soit en tête, soit au pied ; il semble alors (selon les petites photo disponibles) plus grossierement facturé.

Il me paraît vraisemblable que la devise Fide sed pugna soit placée, en remplacement de la devise héraldique anglaise Fight (dont pugna est la traduction) dans les armoiries uniquement pour réaliser l'ex-libris, afin de placer cette bibliothèque sous le signe des antiquités gréco-latines et d'une ouverture vers le mouvement humaniste issu de l'Italie de la Renaissance.

Une hypothése plus aléatoire, mais qu'il me plaît à formuler, est que cette bibliothèque soit celle d'Henry Lord Sinclair, mais aussi de ses prédecesseurs, recevant dès le milieu ou la fin du XVIIe siècle les envois des libraires hollandais dans leur demeure de Dysart ou à Castel Rosslyn. James St-Clair Erskine aurait pu faire frapper sa propre marque et sa devise sur le dos de chacun des volumes, ou, ce qui me plaît à suggérer, cette marque aurait pû être créée dès l'origine de la bibliothèque, et James St-Clair Erskine s'en serait inspiré pour sa devise. Lui, ou un autre, aurait barré les inscriptions manuscrites sous les ex-libris. Enfin, l'ensemble de la bibliothèque aurait été mise en vente en même temps que Dysart House fut vendue, et pour les mêmes raisons financières engendrées par les dettes de jeu du 5ème Comte Erskine dans la première partie du XXe siècle.

Bien-sûr, cette hypothèse d'amateur n'attend qu'une chose, être contredite par des gens sérieux.

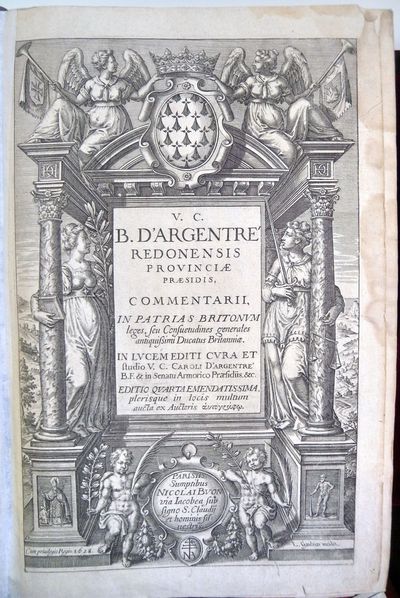

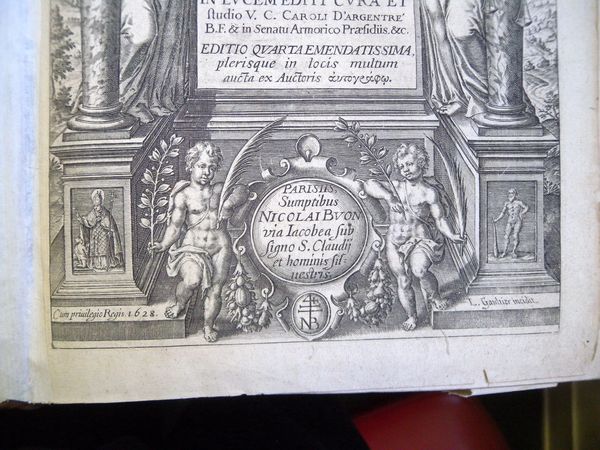

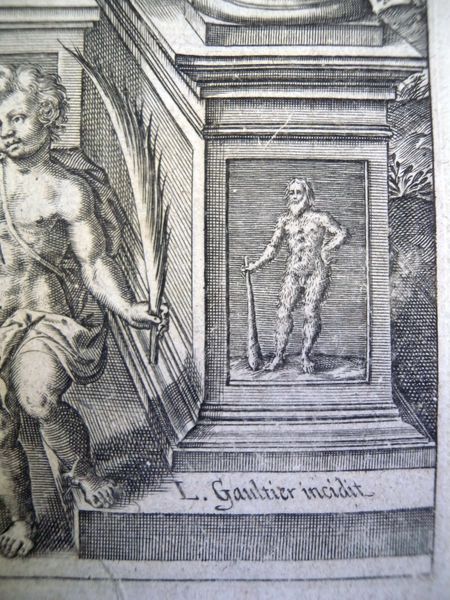

2. Le frontispice de la page de titre.

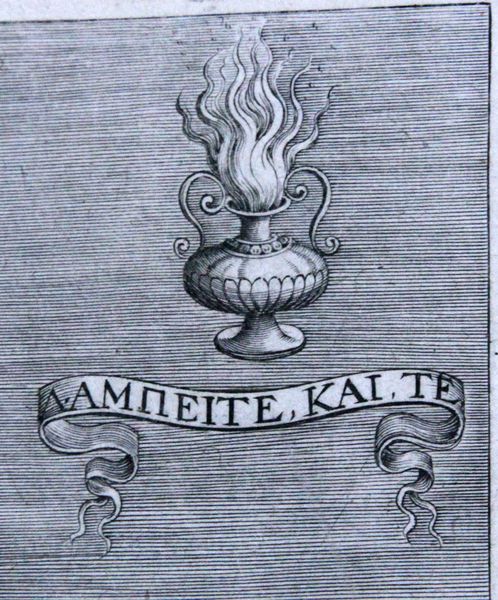

Outre les mentions de la cote RES F.B A 88 et du tampon B.M B de la Bibliothèque de Brest, ainsi qu'une cote 133475, cette page 1r porte la gravure sur bois représentant, sous les armes du Duché, le titre entre deux Allégories puis l'emblème de Bertrand d'Argentré.

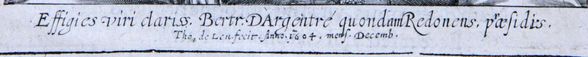

Cet "emblème" rappelle que, depuis la parution en 1534 des Emblemata d'Alciat et la centaine de ses réimpressions, ce fut une grande mode dans la République des Lettres de s'inspirer de l'antiquité grecque pour associer, selon la formule "verba signifiant, res significantur", une brève devise, une image, et un texte latin en vers. Ici, Bertrand d'Argentré a choisi la devise Lampeite Kaieite, et l'image d'un vase enflammé, ou pot-à-feu. Daniel-Louis Moircec explique dans sa biographie que, sur les cotés du portrait de d'Argentré gravé en 1604 par Thomas de Leu, on voit une urne d'où sortent des flammes ardentes avec les mots Lampeite, Kaite, "je brille et je brûle", ce qui est un bel éloge, ou un beau but. On les trouvait déjà en 1568 sur le titre de l'édition des Commentarii de d'Argentré, ou sur celui de l'édition de 1570 de l'Advis sur les Partages des Nobles.

Sous le titre de cette Histoire, la devise change et le mot kaite devient kaieite : au lieu de "je brille et je brûle", on a désormais "il brille et il brûle", l'éloge visé s'appliquant plus clairement à l'ouvrage qu'à son auteur. Miorcec écrit " D'Argentré en mettant ce vase de flammes ardentes à la tête de son Histoire avec ces deux mots grecs a voulu dire que, de même que le feu brille et brûle tout à la fois, de même son Histoire brille pour les bons en faisant apparaître avec éclat leurs talents et leurs vertus, et brûle pour les méchants, en manifestant leurs vices ou leurs crimes : d'où résulte une autre application de la devise à ses ouvrages sur la Coutume, dans lesquels il brille pour les bons, en soutenant le bon droit, et brûle pour les méchants en dévoilant leurs injustices."

L'Allégorie de droite cumule aussi les symboles : elle porte les traits de Janus bifrons (avec une face de vieillard et une face féminine), elle porte des ailes comme un ange ou une Victoire, elle tient un sablier et une faux comme la Mort ou le Temps, et autour de son coude s'enroule un ourobouros des cycles eternels de la nature. En face d'elle, une femme jeune et alerte tient telle une Vénus un miroir,et un serpent.

I.E. Jones a retrouvé le modèle de ce frontispice dans les titres de l'Histoire de Berry de Jean Chaumeau (1566) ou de Mémoires de l'histoire de Lyon de Guillaume Paradin de Cuyseaux, tous les deux publiés à Lyon chez Gryphe. Effectivement, le catalogue de la BNF permet de retrouver la page de titre ici , où un aigle remplace les armoiries de Bretagne. Une devise apparaît alors, Virtute duce, Comite Fortuna (La vertu me guide, la Fortune m'accompagne), devise de la ville de Lyon, ( paroles de Cicéron à Lucius Munatius Plancus, le fondateur de Lyon) et devise figurant sur la marque d'imprimeur de Sébastien Gryphe, ce qui met un nom sur les deux Allégories.

/http%3A%2F%2Fwww.ahdoc.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F07%2Fparadin.jpg)

Il reste à préciser que c'est la seule édition qui présente cet emblème propre à l'auteur, alors que toutes les autres présentent sous le titre la marque typographique du libraire.

Les Du Puis ou Du Puys (ou Puteanus) sont une vieille famille d'imprimeurs-libraires. Guillaume exerce de 1504 à 1515; au début, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Croix Blanche, "au dessoubz de Saint Benoist." Jacques I Du Puis -sans doute fils de Guilhaume et frère de Mathurin*- serait décédé en 1589 et son activité se serait développée de 1540 à 1589, rue Saint Jean de Latran, prés du Collège de Cambrai à l'enseigne de la Samaritaine (tout-près de la rue Saint-Jacques). Son fils Jacques II reprend la succession à la même adresse vers 1591.

*Mathurin Du Puys racheta en 1541 les matrices du célèbre fondeur de caractères Claude Garamond

La marque parlante de Jacques Du Puys joue sur son nom pour associer l'image du puits à celle de son enseigne, la Samaritaine, cette femme à qui le Christ demande de l'eau. Elle représente donc Jésus rencontrant la Samaritaine au puits. Mais ici, la marque typographique du libraire est absente.

3. Extrait du Privilège.

Folio 1v. Ce privilège royal de six ans est signé par Charles (II) de Chantecler, fils d'un Conseiller au Parlement de Paris, lui-même Conseiller d'État et maître des requêtes reçu le 20 juin 1578.

La mention précisant que "le texte a été vu et soigneusement examiné par les Commissaires députés à cette fin par le Conseil dudict Seigneur" rappelle que les mêmes Commissaires avaient condamné le texte précédent (1ère édition) : c'est dire si celui-ci a été expurgé de tout ce qui les avaient choqués.

4. AV ROY.

La première édition comportait, à cette place de cette letrre dédicatoire au roi Henri III, une Épître aux États de Bretagne.

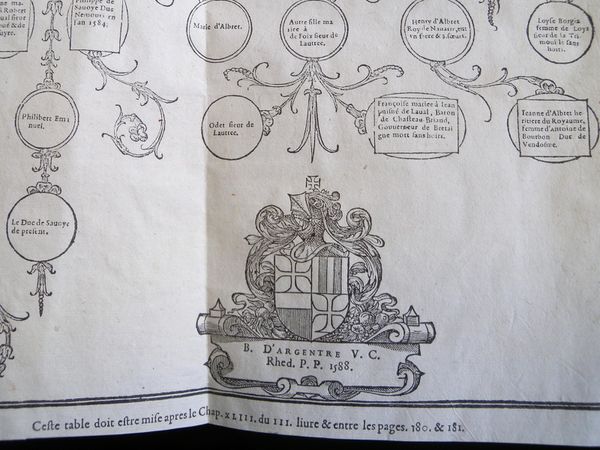

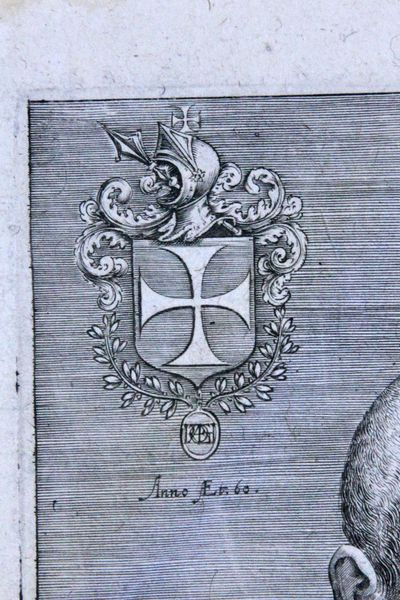

5. Dédicace aux armes des d'Argentré.

Armoiries de la famille d'Argentré : blason présenté par deux lions. Les armoiries sont d'argent à une croix pattée d'azur. La croix pattée se retrouve sur le cimier.

La versification est signée de Fran(çois) Thorius Bellion, ou François Thory, sans parenté connue avec l'illustre Guillaume Tory. On connaît de lui une traduction d'un poème de Ronsard (Wechel, 1558) sous le nom de Francisco Thorio Bellione. Jean-Paul Barbier y voit un médecin protestant, François de Thoor, né en Flandres à Bailleul. Un manuscrit Sloane 1768 du British Museum contiendrait 103ff. d'épigrammes, de dédicaces, de traductions latines de Ronsard de la plume de cet auteur.

Les Commentarii de d'Argentré dans l'édition de Nicolas Buon de 1628 comporte également la reproduction de ce poème de cet auteur.

6. Traduction grecque de l'épigramme précédent.

Cette gravure est attribuée à René Boyvin, en raison de la marque R de son monogramme qui figure en pied de gravure. Un examen attentif permet de voir qu'il ne s'agit pas de la lettre R, mais de la superposition d'un R et d'un B, initiales de l'un des plus considérables graveurs au burin (et à l'eau-forte) du XVIe siècle (1525-1595 ou 1625)

7. second épigramme en latin.

Par Jean Botin de Nantes

8. L'Ordre sommaire des Roys et Ducs de Bretagne et le temps de leur régne pour l'intelligence de l'histoire.

De Conan Meriadec premier roi de Bretagne en 387 jusqu'à Salomon quatrième de ce nom, 14 rois sont énumèrés jusqu'en l'année 864. Puis en 894 le titre du Royaume changea en Duché, et le décompte des ducs débute à Alain Rebré dit le Grand, s'étend jusqu'au 25ème duc François II avant de donner le nom d'Anne de Bretagne, de sa fille Claude "femme du roi François premier lequel en l'an mil cinq cent trente deux, le quatrième jour d'aoust du contentement des Estats de Bretaigne unit inséparablement le duché au domaine de la couronne de France."

La liste se termine par XXVIII François Daulphin de France [...] fut couronné duc , & receu en la ville de Rennes, capitale du pays de Bretaigne en l'an mille cinq cens trente deux, mourut au grant regret d'un chascun en l'an mille cinq cens trente neuf, ayant esté empoisonné à Tournon par un Italien nommé Sébastien de Montecuculo, estant Prince de grande espérance."

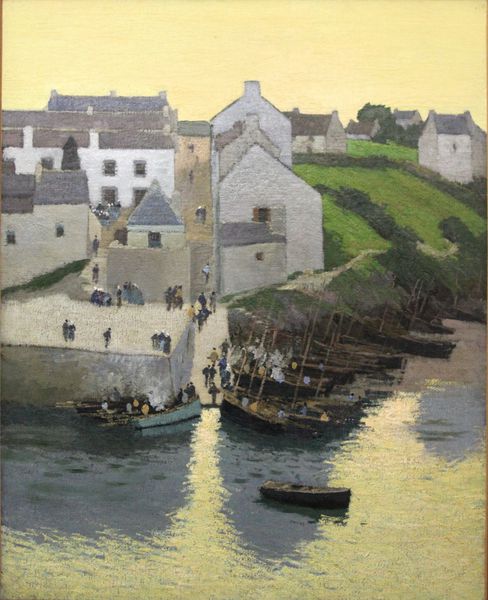

9. Planche I : La carte géographique.

... est soigneusement pliée sur la page suivante. Elle sera étudiée dans un prochain article.

10. L'Histoire elle-même débute alors

par le Livre Premier pour se poursuivre jusqu'à la fin du Livre XII. Mais au Livre III, après le chapitre XLIIII, entre les pages 180 et 181, une autre feuille soigneusement repliée donne un tableau généalogique :

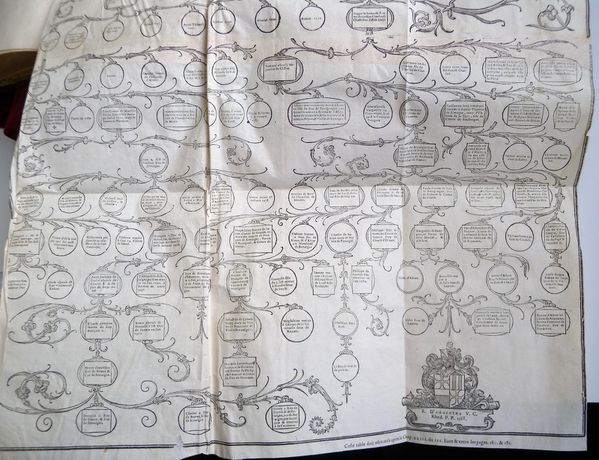

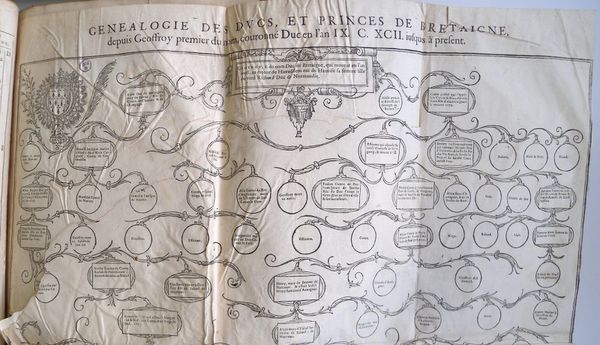

11. Planche II : Le tableau généalogique :

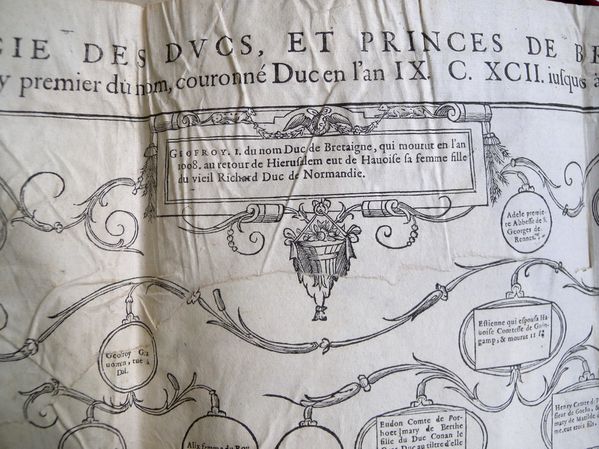

GENEALOGIE DES DVCS ET PRINCES DE BRETAIGNE d'après Geoffroy premier du nom couronné Duc en l'an IX.C.XCII jusques à présent.

Le tableau débute donc à Geoffroy I.du nom Duc de Bretaigne qui mourut en l'an 1008 au retour de Ierusalem , [qui] eut de Hanoise la femme fille du viel Richard Duc de Normandie ...Alain Duc de Bretaigne mari de Berthe, etc...

Ce tableau est daté dans l'encart inférieur de 1588 (il n'était donc pas prévu pour la première édition de 1583).

Dernière page : Le collier de l'Ordre de l'Hermine et de l'épi.

Cet ordre de chevalerie breton témoin des fastes du pouvoir ducal ayant été supprimé lors de la réunion de la Bretagne avec la France, sa présence dans l'histoire de d'Argentré n'est pas dépourvue de signification.

L'Ordre de l'Hermine fut créé par le duc Jean IV en 1381, peu après un exil en Angleterre, où il s'inspire du modèle de l'ordre de la Jarretière pour rassembler autour de lui la noblesse bretonne irritée par son anglophilie. Le collier se composait de deux chaînes d'or dont les extrémités étaient attachées à deux couronnes ducales, chacune desquelles renfermant une hermine passante. Ces chaînes étaient composées chacune de quatre fermoirs (compartiments), et ces fermoirs étaient une hermine avec une banderolle autour du corps, sur lequel était écrit "à ma vie", et au cou un collier d'où pendait une chaînette de quatre ou cinq anneaux.

L'hermine héraldique (fourrure* blanche mouchetée de noir) appartient aux armoiries des ducs de Bretagne sous forme du franc quartier d'hermine de Pierre Mauclair (1213-1237) jusqu'en 1316 où Jean III adopte l'écu d' hermine plain. "L'hermine est un champ d'argent semé de mouchetures de sable ; les formes des mouchetures varient, depuis celles qui rappellent des larmes renversées, jusqu'à celles qu'on prendrait pour des fers de flèches tréflés ou aux pointes arrondies" (P.B. Gheusi). En effet, ces mouchetures avaient à l'origine sous Pierre Mauclair la forme d'un rectangle vertical à pied triangulaire (provenant de la pièce du vair), puis adoptèrent la forme d'une amphore, puis sous Jean Ier la forme d'un poisson, queue bifide en haut, puis d'une cravate stylisée. Au XIVe siècle apparaît une partie haute à trois pétales surmontant une partie globuleuse basse hérissée d'une douzaine de rayons. Sous Charles de Blois et Jean de Monfort apparaît le pseudo-lys, où la forme du lys royal est imitée dans la partie supérieure trifoliée. C'est ce modèle qui va se développer jusqu'à nous, avec une poignée faite de trois pétales arrondis, triangulaires ou losangique, et une "cravate" (je forge mon vocabulaire) inférieure élargie vers le bas et se divisant en trois ou cinq digitations. voir les dessins de S. de la Nicollière-Teijeiro).

* en blason, les fourrures ou pannes, ainsi appelées parce qu'elles étaient appliquées sur des vêtements (assutæ pannis) sont au nombre de deux : le vair, blanc et azur, et l'hermine.

L'hermine naturelle posséde une fourrure blanche, à l'exception de l'extrémité de la queue qui est noire. Les pelletiers et fourreurs mouchetaient jadis la fourrure blanche de petits morceaux de peau d'agneaux de Lombardie renommés pour leur couleur noir luisant, destinés à faire ressortir la blancheur. "On a donné-dit Dom Lobineau- à la fourrure le nom d'Ermine, à cause qu'elle était faite de peaux qui venaient d'Arménie, et que l'on appelait autrefois Irmins ou Ermins ceux que nous appelons aujourd'hui Arméniens". On nommait jadis l'hermine Mus armenius, "rat d'Arménie".

Le nom du célèbre Château de l'Hermine que Jean IV fit construire près de Vannes, et qui justifie les armoiries de gueles à une hermine passante au naturel de cette ville témoigne de l'attachement du duc pour cet emblème.

L'hermine passante (l'animal représenté allongé de profil, quatre pattes posées) n'apparaît que plus tardivement, précisément comme emblème de Jean IV. La devise "A ma vie" lui est aussi propre, et Dom Lobineau y voit l'allusion au fait que le duc ayant déjà exposé deux fois sa vie pour la Bretagne et qu'il l'exposerait encore pour défendre ses droits et sa dignité. SourceD'Ambreville et Revue de Bretagne.

Le collier de l'épi est venu compléter le collier précédent.

Il est en argent, et composé "d'épis de blé terminés par une hermine pendante" attachée au collier avec deux chaînes". L'Ordre a été institué par le duc François Ier avant 1450. Le collier a été présenté par L. Lobineau comme une récompense de moindre valeur que l'Hermine, mais cette notion a été remise en cause.

La question peut se poser de savoir si Pierre d'Argentré ou l'un de ses aïeux étaient chevaliers de l'Ordre de l'Hermine et de l'Épi. Leur nom n'apparaît pas sur la liste qu'en donne Dom Morice. Liste de Dom Morice sur infobretagne.

/idata%2F3438827%2Fmaree-basse%2F000026.JPG)

/idata%2F3438827%2Fmaree-basse%2F047c.jpg)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)