Ex-voto et maquettes de procession

de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour

à Camaret.

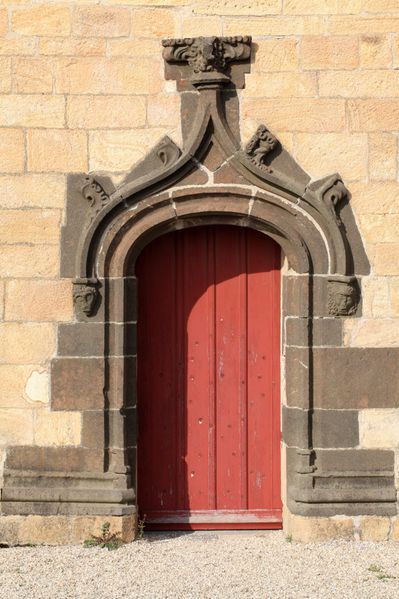

Introduction : une chapelle maritime.

Existe-t-il une chapelle plus maritime que celle-ci ?

Marine, elle fut construite sur la roche Roch a ma Dour qui sert d'appui à un sillon de galet,

...marine, elle n'était jadis seulement accessible à marée basse jusqu'au XVIIe siècle,

...marine, elle marquait le point de débarquement des pèlerins venant du nord en route vers Saint-Jacques de Compostelle en passant prier la vierge noire de Rocamadour en Berry.

...marine, elle est construite de deux roches, Kersanton et pierre de Logonna qui sont des toponymes du littoral de la rade de Brest,

...marine, sa baie ogivale dut être murée tant elle recevait de galets projetés par les vagues heurtant la digue lors des tempêtes,

...marine, elle servait autrefois à guider du son de sa cloche le retour des bateaux de pêche par temps de brume,

...marine, celle dont le pardon en septembre était et est encore suivie de la "bénédiction de la mer" ,

...marine encore, quand vous saurez que c'est un charpentier de marine qui restaura sa charpente,

...nulle mieux qu'elle mérita les termes de "vaisseau de pierre" ou de "nef" utilisés en architecture religieuse.

Et marine aujourd'hui encore, lorsqu'elle voit devant elle un navire de pêche mis au sec sur le slipway, ou, dans les anciens ateliers des charpentiers, les enfants en "classe de mer" s'apprêtant à embarquer.

Alors que la plupart des églises des îles du Ponant semblent parfois tout faire (hormis leurs ex-voto) pour ressembler à un sanctuaire d'Arcoat ( Les églises des îles du Ponant IV. Belle-île-en-mer, église St-Nicolas à Sauzon , etc...), celle-ci évoque irrésistiblement la chapelle des baleiniers qu'Ismaël, le narrateur de Moby-Dick, découvre à New Bedford : il y lit d'abord les plaques commémoratives :

"À la mémoire de JOHN TALBOT Perdu en mer à l’âge de dix-huit ans près de l’île de la Désolation, au large de la Patagonie 1er novembre 1836 Cette plaque est érigée à sa mémoire par sa sœur. * * * À la mémoire de ROBERT LONG, WILLIS ELLERY, NATHAN COLEMAN, WALTER CANNY, SETH MACY, ET SAMUEL GLEIG de l’équipage de L’Eliza Qui fut entraîné par une baleine et perdu au large dans le Pacifique 31 décembre 1839 Ce marbre a été posé ici par leurs compagnons survivants. * * *À la mémoire du regretté CAPITAINE EZECHIEL HARDY Qui fut tué par un cachalot à l’étrave de sa pirogue sur la côte du Japon 3 août 1833 Cette plaque est érigée à son souvenir par sa veuve."

Certes ici, point de baleine, mais les mêmes marins aventureux, et la même mer cruelle, et les mêmes souvenirs de naufrages.

Ismaël voit ensuite le recteur, un ancien harponneur, accéder à sa chaire par une échelle de corde "comme s'il se hissait au sommet du grand-mât de son navire" ; et cette chaire est taillée comme la proue d'un navire, du haut duquel le capitaine, pardon, le prêtre va s'adresser à ses paroissiens comme à un équipage : "Que les babordais se rapprochent des tribordais ! tous au centre du navire ! Mes biens-aimés camarades de bord, étalinguez au dernier verset de Jonas. « Camarades, ce livre, avec ses seuls quatre chapitres, quatre bitords, est l’un des plus petits torons du puissant câble des Écritures. Et pourtant à quelle profondeur de l’âme Jonas n’envoie-t-il pas la sonde ? Quelle fécondité dans la leçon du prophète ! Quelle ne fut pas sa noblesse à entonner ce cantique dans le ventre même du poisson ! Quelle majesté de grandes vagues tumultueuses ! Nous sentons les flots passer par-dessus nos têtes, avec lui nous tâtons du varech des grands fonds, tous les goémons et les limons de la mer nous enveloppent ! Mais quelle est cette leçon que nous enseigne le livre de Jonas ? Camarades, c’est une leçon à deux bitords, une leçon qui s’adresse à nous tous pécheurs, et à moi en particulier en tant que pilote du Dieu vivant."

Certes, Herman Melville force un peu le trait, mais sa chapelle de baleiniers n'est pas si éloignée de celle de Camaret, qui, après l'incendie qui la dévasta en 1910, vit sa charpente reconstruite par le charpentier de marine François Keraudren, dont le chantier était installé sur le Sillon, et qui adopta tout naturellement une forme de coque renversée, lambrissée et peinte du même bleu peut-être que sa chaloupe.

Et si vous examinez la chaire de Rocamadour, qui a été faite aussi par François-Joseph Keraudren, vous verrez comment il a tracé son nom à la peinture blanche sur le bois vernis aussi soigneusement que s'il avait à inscrire le nom de son canot sur le tableau arrière.

Une chapelle au caractère marin si marqué ne pouvait être dépourvue de modèles des navires de ses pêcheurs : elle totalise 8 œuvres :4 ex-voto, un diorama en vitrine, et trois maquettes de procession suspendue à la voûte.

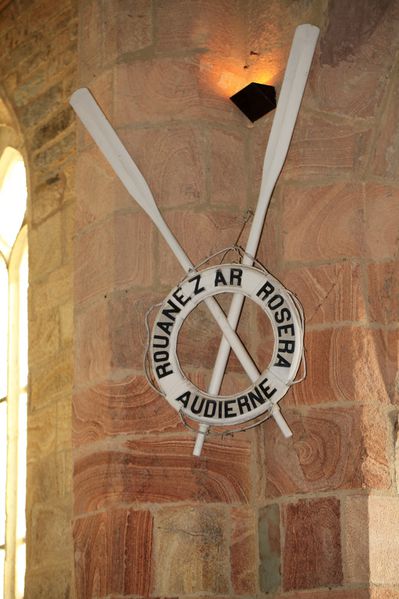

I. Les "bouées et rames" votives.

Dans le chœur de la chapelle sont disposées quatre bouées de sauvetage peintes en blanc, dont deux, sur le chevet, sont placées sur des ancres noires, et deux autres sont disposées au centre de l'entrecroisement de deux avirons blancs. Je pris d'abord les inscriptions figurant sur ces bouées pour de pieuses invocations, ou pour un louable effort de "décoration marine" et ce n'est que tardivement que je réalisais qu'il pouvait s'agir de réels ex-voto, correspondant aux noms de navires ayant réellement navigué et, peut-être aussi, à des "faits de mer" dont des témoignages pourraient être retrouvés. J'ai effectué mes recherches pour tester cette éventualité.

Jadis (la Notice du Bulletin diocésain, écrite en 1904 avant l'incendie, en atteste), la chapelle contenait de nombreux ex-voto, mais ils ont tous été détruits par l'incendie de 1910. On peut donc penser que les navires cités ici ont navigué après 1910. Mon premier soin a été de vérifier que ces noms ne figuraient pas au tableau des sauvetages effectués par la station de Camaret.

1. Les Bouées et rames.

a) Le "N.D. de Lourdes" d'Ouessant.

Il n'est pas possible de retrouver un navire ayant Ouessant comme port d'attache, car ce port n'est pas un quartier d'immatriculation, et dépendait du Conquet : Quartier maritime Conquet CO avec ses syndicats de l'île d'Ouessant, Molène, Porspoder, Argenton.

Par contre, cet ex-voto fait peut-être allusion au naufrage, le vendredi 21 juillet 1916, par beau temps, du sloop "Notre-Dame de Lourdes", patron Yves Avril, qui faisait le service régulier entre Brest et Ouessant et qui sombra sous voile, en surcharge de marchandise, dans le Fromveur. L'équipage fut sauvé, ainsi que sept passagers, par le "Travailleur", ancien courrier de l'île en train alors de renflouer le steamer anglais "L'Ashby" échoué dans l'anse de Porz Doun. Il y eut trois victimes parmi les passagers, un voyageur de commerce, un marin rentrant du long cours, et Émile Boussu, artiste tout juste sorti des Beaux-Arts de Paris. Ce fils d'un avocat rennais était arrivé en pleine guerre sur Ouessant (il avait été réformé pour infirmité du pied) le 8 juin 1915 pour y étudier les rites mortuaires.

Cet ex-voto peut rappeler aussi le naufrage du cotre "N.D.de Lourdes" de Plouguerneau en 1909-1910 (un marin noyé, le patron fut sauvé), ou celui d'un navire du même nom naufragé en 1905-1906 dont l'équipage de quatre hommes fut sauvé.

Il est peut-être moins vraisemblable que cet ex-voto fasse référence au naufrage, le 23 mars 1925, du trois-mâts morutier malouin "Notre-Dame de Lourdes" en perdition suite à une voie d'eau en route pour Terre-Neuve." Le remorqueur "L'Iroise" et le canot de la station de sauvetage de Lampaul sauvèrent les 24 hommes d'équipage et le capitaine.

http://uim.marine.free.fr/URO/archives/biblio/1925.htm

b) Rouanez ar Rosera Audierne.

Rouanez ar Rosera signifie "Reine du Rosaire"; Un bateau de pêche est bien connu sous ce nom ici, il correspond au dundee langoustier Rouanez ar Rozera Au 2436 puis AD 279005 construit en 1958 à l'île de Sein par le chantier Louis Tanguy pour le patron Noël Menou, qui fut aussi patron du canot de sauvetage de l'île de Sein. Il mesure 14 m de long, 5 m de large, avec une jauge brute de 22,51 Tx et un moteur de 80 cv. Il sera racheté en 1975 par Jean Louis Fouquet, rebaptisé "Sked Mor" ( GV 279005 ) et remotorisé en 160 cv Baudouin DK6 - Il passera ensuite au quartier de Caen. Photographie en 1958 devant la chapelle, puis en 1975 sur thoniers.free.

Mais la graphie du nom (Rozera et non Rosera) ne correspond pas, et d'autre part, ces bouées doivent dater de la période de reconstruction de la chapelle (1911-1914), et c'est vraisemblablement à un autre navire que cet ex-voto fait référence, celui qui est mentionné dans un article de l'Almanach du marin breton de 1911 page 90 sous le titre "La dernière Espérance. Pour ceux que la mort menace" et avec la manchette : "Les équipages du «Rouanez Ar Rosera» et du «Muscadet» peuvent témoigner de la toute puissance de Dieu..."

"Nous venons de dire qu’il est salutaire et fortifiant d’espérer dans le Tout-Puissant Sauveteur lorsque la mort nous menace. Mais, voyons, est-il bien prouvé que cette confiance est fondée et qu’elle peut vraiment être récompensée ? Est-il bien vrai que Dieu entend nos prières ? Est-il démontré qu’il secoure quelquefois les hommes d’une façon miraculeuse ? Ah ! Certes oui, et les preuves abondent pour celui qui ne se bouche pas les yeux. D’abord, ils sont innombrables les marins qui peuvent en porter témoignage, qui ont vu, dans des situations désespérées, la protection divine sauver la vie à des mourants, en réponse à leurs prières... Tenez, pour ne citer qu’un fait récent, allez donc interroger l’un des douze hommes des petits cotres « Muscadet » et « Rouanez ar Rosera ». Ils ont été sauvés en plein Océan, dans des circonstances tellement extraordinaires, qu’elles apparaissent comme vraiment dirigées par le Maître des vents et des mers. C’est bien Lui qui a fait échapper, pendant plusieurs jours, aux paquets de mer dévorants, ces deux cotres désemparés; c’est bien Lui qui les a dirigés, à travers l’immensité du large, sur la route précise de deux navires ; c’est Lui qui a fait apercevoir, malgré la nuit et la tempête, ces deux épaves au fond des lames, par deux insouciants navires ; c’est Lui qui a influencé la conscience des deux capitaines pour qu’ils se résignent à sacrifier tant d’heures d’un temps si précieux ; c’est Lui qui a permis, qu’après six heures d’inutiles tentatives, il survienne une embellie incroyable, juste quand le grand navire embarde sur « Muscadet », et qu’un roulis énorme couche son pont si élevé sur l’épave, exactement de façon à permettre aux naufragés de crocher son bord, au vol. Mais, aussi, ces hommes avaient tant prié depuis trois jours !!!

Et l’autre, le « Rouanez » ! Si l’on savait par quelles péripéties il a passé, l’on n’hésiterait pas à reconnaître, avec ses six hommes, qu’ils doivent bien leur salut à la Vierge qu’ils ont tant suppliée : à « Notre-Dame de Lourdes ! ».

Dans la même parution de l'Almanach du Marin Breton de 1911, je trouve page 52 une chanson (les Abris du Marin organisaient des concours de chansons destinés à l'édification morale des pêcheurs) intitulée Cent lieues au large et qui donne les explications qui me manquaient :

"Dramatiques et douloureux drames de mer : «Muscadet» et «Rouanez ar Rosera», deux cotres langoustiers de 16

tonneaux de l’île de Sein, revenant d’Espagne, ont sombré à quelque 50 milles au large de l’I1e de Sein.

Leurs hommes furent sauvés dans des circonstances extraordinaires par deux vapeurs anglais dirigés par la Providence ; les navires, après de longues heures d’efforts inutiles et grâce enfin à une houle et à un coup de roulis providentiel, réussirent à les recueillir quelques instants avant l’engloutissement final."

Je donne la copie de ce chant de seize couplets, signé Taillevent en Annexe en fin d'article : sa lecture, ou son chant sur l'air de "Prenez mon cœur" rend la présence de l'ex-voto très émouvant, et en outre, on apprend des détails :

- la date du naufrage : vers le 17 novembre (1909 ou 1910 ?).

- le nom du patron : "Thymeur" (ou plutôt Tymeur, nom attesté sur l'île de Sein).

- le nombre des matelots : 5 ,

- le trajet effectué : de Cedeira (La Corogne) en Espagne, où le Roanez ar Rosera pêchait la langouste, vers l'île de Sein. Vers 1885, les marins de Paimpol, Camaret, Douarnenez et du Cap-Sizun péchaient la langouste sur la chaussée de Sein, puis, les fonds s'appauvrissant, ils durent descendre en Espagne à partir de 1906 avant d'atteindre plus tard le Maroc et la Mauritanie.

- le lieu du naufrage : à 20 lieues de Sein (44 milles). Surpris par une tempête dans leur traversée du Golfe de Gascogne, les équipages des deux langoustiers Roanez ar Rosera et Muscadet doivent se relayer à la pompe pendant deux (ou trois) jours et, alors que leur navire est en train de couler, ils sont sauvés in extremis par deux cargos britanniques différents.

- la confirmation d'une démarche religieuse pour rendre grâce de leur sauvetage, six mois plus tard (avril 1910 ou 1911) à sainte Anne; mais le vœu d'un pèlerinage à Sainte-Anne (la-Palud) n'est précisé que pour l'autre langoustier qui naviguait de conserve et qui fit naufrage par la même tempête, le "Muscadet".

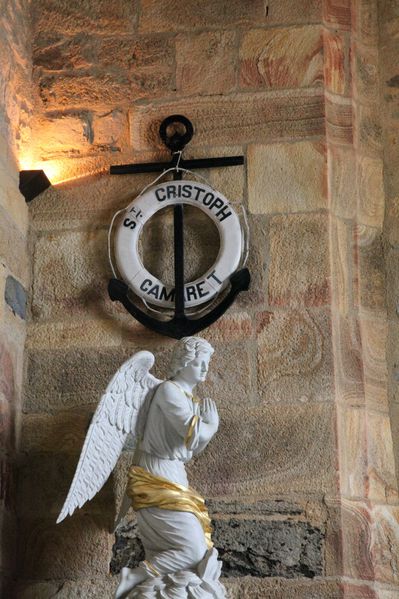

2. Les Bouées et Ancres.

a) Saint-Christophe , Camaret.

On commencera par remarquer la curieuse orthographe St CRISTOPH : fautive ou délibérée ?

Je n'ai trouvé qu'un navire de Camaret portant ce nom.

Un premier indice était fourni par l'Almanach du Marin Breton qui signale dans sa parution de 1909 le naufrage du sloop Saint-Christophe n° 1306 "perdu sur les côtes anglaises" entre octobre 1907 et octobre 1908. Puis j'ai trouvé, dans la liste des naufrages survenu aux Îles Scilly (The Shipwreck of the Isles of Scilly, Richard Larn, Thomas & Lochar, 1993, p. 66) la phrase "Further north, a 15-ton wooden cutter named St Christophe of Camaret, France, was lost on Innisidgen on 16 October 1907, her crew of five landing safely" , "Plus au nord, un cotre en bois de 15 tonnes nommé Saint-Christophe de Camaret, France, fit naufrage à Innisdgen le 16 octobre 1907, son équipage de cinq personnes étant sauf".

Une confirmation sibylline sur la toile sous forme de cet extrait (en désordre) du rapport de l'H.M Stationery Office Commonwealth Shipping Committee - 1909 -(sans-doute issue d'un tableau)

... “St. Christophe".. France .. .. . . . . .. Cutter, W. 15 5 K. Alexandre . . A. Le Luir, Camaret, France. (Fishing boat.).- St. Ives . . Scilly . . Ballast .. -—- N.E. 10 Inisidgen I 51% 11 <1 . Crow New.

Je n'ai pu retrouver ce navire dans le registre d'armement de Camaret conservé au Service Historique de la Marine de Brest, dont les informations ne débutent qu'en 1911.

, et

b) Notre-Dame-de-Bon-Secours de Camaret.

Les résultats précédents m'ont permis d'acquérir la conviction que ces bouées commémorent des sauvetages inespérés d'équipages dans les dix années qui entourent la date de reconstruction de la chapelle en 1911. .

Le registre d'armement du quartier maritime de Camaret (cote 2P 5 16 du Service Historique de la Marine à Brest) débute en 1911. Il mentionne une chaloupe non pontée de 6,63 tx Notre-Dame du Bon Secours CM 910, patron Le Roy, incrit chaque année en juin pour 1911, 1912 et 1913, mais non en 1914.

Je retrouve aussi la mention de la destruction le 14 novembre 1916 d'un voilier N.D DE BON SECOURS coulé par un sous-marin (canon) 10 S5W de la Jument d’Ouessant. Ce navire appartenait à l'armement Billette de Villeroche, nom du propriétaire d'une importante sardinerie à Concarneau et maire de la ville (Samuel Billette de Villeroche).

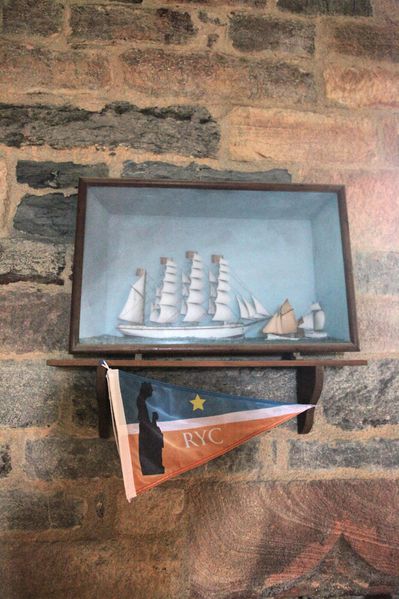

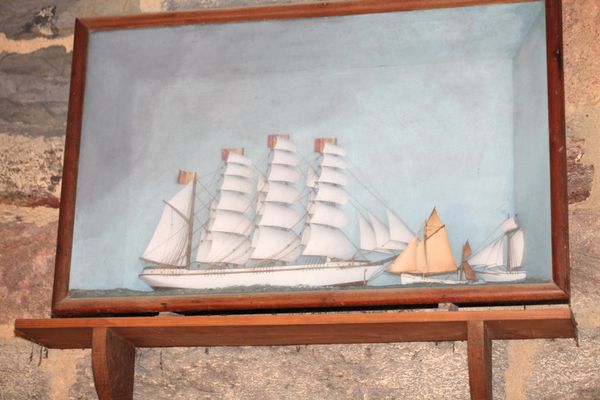

II. La maquette en vitrine.

Il s'agit d'un "diorama", une boite formant paysage avec ses cotés peints figurant un ciel et sa base modelée et peinte comme la surface de la mer. C'est un travail très soigné mais dont j'ignore l'auteur et la date, qui réunit trois navires.

Le navire principal est un quatre-mâts barque toutes voiles dehors (ou presque), qui croise un bateau de pêche gréé en dundee, lequel est suivi par un sloop à hunier (vous me corrigerez si je me trompe).

Entre deux visite, j'ai vu apparaître un fanion sous cette vitrine, avec les mystérieuses lettres RYC. Était-ce le Royal Yacht Club, le Redneck Yacht Club, le Rainier Yacht Club (Seattle, WA), le Rivercrest Yacht Club, le Rockport Yacht Club, le Rockland Yacht Club ? Non, mais la silhouette d'une Vierge à l'Enfant aurait pu me mettre sur la voie de la commune de Rocamadour, dans le Lot, si j'avais pu imaginer que celle-ci, située à 300 km de la mer, possédait un Yacht Club !

Car il s'agit du guidon du Rocamadour Yacht Club, qui affirme ainsi combien Notre-Dame de Rocamadour possède des liens privilégiés avec les marins qu'elle protège des naufrages !

Le voilier de pêche, aux voiles couleur cachou teintes par un savant mélange d'écorces pour rendre leur coton plus résistant, possède un gréement de dundee comportant un grand-mât doté d'un mât de flèche, et un mât de malet (qui porte son flèche). C'est le gréement utilisé à Camaret pour la pêche au thon (mais il porte alors des antennes, que l'on ne voit pas ici), pour le chalutage l'hiver, et pour la pêche de la langouste. C'est le gréement de la Belle-Étoile dont la maquette est suspendue dans la chapelle.

Le second bateau de pêche est gréé de manière moins courante.

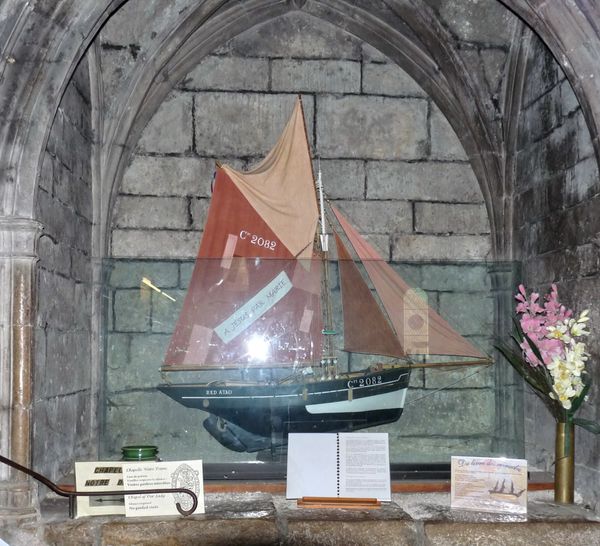

III. Les maquettes de procession suspendues.

1. La Belle-Étoile CM 2705.

A Camaret, chacun connaît le navire que cette maquette reproduit, car il a été construit en 1992 aux chantiers Péron de Camaret en réplique exacte d'un dundee-langoustier construit en 1932. En-effet, l'Association Belle-Étoile, qui le gère, possède sur le Sillon, à trente mètres de la chapelle, une ancienne baraque de chantier naval qui lui sert de base, et, parfois, la Belle-Étoile vient se mettre à sec sur le slipway en face de la chapelle.

Nous sommes ici vraiment en pays de connaissance puisque l'épave dont ce navire est la réplique est restée longtemps échouée sur le Styvel, le cimetière de bateaux du Sillon de Camaret. Elle avait été classée Monument historique, mais a du être déclassée en 2002 en raison de sa détérioration.

Son originalité la plus remarquable est d'être dotée d'un vivier qui forme un lest liquide, et dans lequel les langoustes étaient conservées dans l'eau de mer.

Voir sa présentation et les sorties en mer proposées sur le site de l'Association ou bine ici : http://www.bateaux-fecamp.fr/article-belle-etoile-cm-2705-50475994.html

2. Le "Souvenir"

Le nom est factice, et ce navire ne correspond pas à un voilier déterminé. On voit que son gréement diffère du précédent, le mât arrière étant plus haut que le mât avant : c'est un gréement de goélette. Les voiles de ces mâts n'étant pas triangulaire, c'est une goélette de pêche morutière à voiles auriques. Mais ce modèle est dépourvu des huniers qui caractérisent l'Étoile et la Belle-Poule bien connues des Brestois. C'est une "goélette franche" (fore and aft schooner) équipée de trois voiles d'avant, une voile aurique et son flèche sur le mât de misaine et également une voile aurique et son flèche sur le grand-mât.

La coque de la maquette est taillée dans un bloc massif, avec pièce de quille rapportée, gouvernail articulé.

3. Stella Matutina

On reconnaît le même gréement de goélette franche, mais cette goélette morutière est rendue plus élégante par son arrière en voûte très effilée contrastant avec son étrave courte. Cette finesse de ligne l'apparenterait presque aux riches yachts dessinés par Nathaniel Herreshof au début du XXe siècle.

Son nom qui signifie "Étoile du matin" est un qualificatif de la Vierge Marie, dans ses Litanies de Lorette ; c'est en fait la fusion de deux épithètes, Stella marina et Lux matutina ("Étoile de la mer" et "Lumière du matin), mentionnés séparément dans un manuscrit du XIIe siècle (Paris, BNF latin 5267) et qui ont fusionnés. L'étoile du matin annonce la lumière de l'aurore, tout comme la Vierge annonce l'avènement du Christ. Elle est, pour les chrétiens, celle qui annonce la fin des ténèbres, tout comme l'étoile du matin annonce pour les marins, la fin des dangers d'une navigation hasardeuse en pleine nuit.

Cette dénomination Stella matutina est très proche de celle de Maris stella qui se retrouve dans toutes les chapelles et églises du littoral.

Ce voilier a-t-il existé sous ce nom ? Je n'en ai pas acquis la conviction.

Un Stella Matutina de Saint-Pierre-et-Miquelon a été acheté en 1923 par la société Ame des Armements Français et Coloniaux pour pêcher la morue à Terre-Neuve ; mais un rapport de jurisprudence de 1923 mentionne qu'il s'agit d'un "trois-mâts goélette".

Une goélette néerlandaise portant ce nom est mentionné dans un recueil de jurisprudence avec une date du 11 décembre 1857.

IV. Une sorte d'ex-voto : "l'Incendie de la chapelle de Rocamadour" par Charles Cottet.

Si cette chapelle de Rocamadour exposée aux vents et aux vagues est bien semblable aux navires du port de Camaret, elle peut connaître des drames et des sinistres comparables aux naufrages qui menacent les marins. C'est ce qui arriva dans la nuit du 24 au 25 février 1910 où un violent incendie se déclara, détruisant l'ensemble du mobilier et de la toiture, les ex-voto et les statues, les poutres aux engoulants en gueules de dragons. L'alarme donnée par un douanier à 5 heures du matin avait permis l'intervention des pompiers , épaulés par un détachement de la deuxième batterie du 18ème bataillon d'infanterie caserné à Lagadjar, mais leurs efforts survenaient trop tard et lorsque les camarétois alertés se rassemblèrent autour du sanctuaire, ils découvrirent le spectacle d'une ruine noircie et dévastée balayée par le vent.

C'est le titre exacte du tableau dont une petite copie est suspendue dans le chœur de la chapelle aujourd'hui : " Femmes en larmes autour de la chapelle incendiée de Notre-Dame de Rocamadour". Les camarétoises, habillées de noir, en coiffe blanche ou cape de deuil, pleurent peut-être, prient sûrement, mais elles discutent aussi et, très rapidement, elles décident de tout faire pour rebâtir leur sanctuaire.

Aucune des maquettes et des bouées que nous venons de découvrir ne sont, à proprement parler, des "ex-voto" : aucune ne résulte d'un vœu, de la réalisation d'une promesse faite à Notre-Dame de Rocamadour au moment même d'un péril. Cette reproduction de tableau est , si modeste soit-elle, le seul élément qui corresponde à la définition d'un ex-voto, parce qu'il concrétise la promesse que firent ces femmes de Camaret de rebâtir Rocamadour, l'intensité de leur foi et l'énergie qu'elle déployèrent.

Elles commencèrent par demander au poète Saint-Pol-Roux de prendre la présidence d'un comité de reconstruction pour récolter les fonds nécessaires. Elles sollicitèrent également les membres les plus illustres de la communauté d'artistes qui fréquentaient Camaret, et notamment les voisins de Saint-Pol-Roux sur les falaises dominant Pen-Had, le peintre Charles Cottet et le directeur de théâtre André Antoine. Ce dernier donna une représentation théâtrale et organisa une vente de tableaux, tandis que Charles Cottet promettait d'offrir un grand tableau.

Charles Cottet fréquentait la colonie artistique de Camaret depuis 1886, et était devenu l'ami de l'écrivain Gustave Toudouze qui l'accueillait dans sa maison Dirag-ar-Mor. Sa toile, Rayon du soir, exposée en 1893 au Salon des Beaux-Arts, avait contribué à la réputation du port breton. C'était, avec Eugène Boudin, le peintre le plus réputé parmi les artistes qui gravitaient autour de l'Hôtel de Marine. Une toile du maître était donc, pour le port, un cadeau de taille.

La toile, en fait, une huile sur carton, fut inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 14 août 1997 et offerte par l'évêché à la commune. Celle-ci fit procéder à sa restauration en 2012 et conserve ce tableau à la Mairie.

Grâce à la détermination des femmes de Camaret et à la générosité de tous les donateurs, la chapelle de Rocamadour fut reconstruite dès l'année suivante. Sa pierre jaune de Logonna a acquis, par cette épreuve du feu qui l'avait profondément noircie, des teintes embrasées, orangées, fauves qui créent une atmosphère extraordinaire lorsque le soleil éclaire la nef.

Lorsqu'on se rend dans ce sanctuaire en pensant, face aux piliers et aux murs veinés comme les vieux bois, à ce grand élan de solidarité qui en permit la renaissance, on sent bien que c'est toute la chapelle qui est un ex-voto, qui est issu du vœu et de l'acte de foi de toute une communauté de marins attachée à son patrimoine.

Et dorénavant, lorsque mon regard ira d'une bouée à une autre, d'une maquette à une autre, je retrouverai le souvenir du patron Tymen de Sein et des matelots du "Rouanez ar Rosera", miraculeusement sauvés, ou des cinq marins du "Saint-Christophe", recueillis après leur naufrage aux Îles Scilly, ou à l'équipage rescapé du "Notre-Dame de Lourdes" et au malheureux peintre Emile Boussu qui se noya près de Ouessant, ou encore à toutes ces années si difficiles pour les pêcheurs de sardine de Camaret au début du XXe siècle (crise sardinière de 1905).

Annexe : la chanson Cent lieues au Large.

http://www.marinbreton.com/medias/4/43/1351174667.pdf

CENT LIEUES AU LARGE

Complainte vraie, sur l’air de : « Prenez mon cœur ». Ceux qui ne connaissent pas l’air de « Prenez mon cœur » peuvent aussi bien déclamer ce récit.

Dramatiques et douloureux drames de mer : «Muscadet» et «Rouanez ar Rosera», deux cotres langoustiers de 16 tonneaux de l’île de Sein, revenant d’Espagne, ont sombré à quelque 50 milles au large de l’I1e de Sein. Leurs hommes furent sauvés dans des circonstances extraordinaires par deux vapeurs anglais dirigés par la Providence ; les navires, après de longues heures d’efforts inutiles et grâce enfin à une houle et à un coup de roulis providentiel, réussirent à les recueillir quelques instants avant l’engloutissement final..

Almanach 1911: P. 52

I

Cent lieues de mer ! ah ! langoustes d’Espagne,

Que vous coûtez de labeurs surhumains...

« Allons là-bas, puisque d’autres y gagnent,

Allons, risquons, c’est la vie du marin… »

…Lors l’Océan, le grand Bourreau terrible,

Se fait charmant, d’un charme irrésistible,

Et tous les côtres appareillent en chœur.

Adieu pêcheurs !

II

Pour ces cent lieues, pour braver l’Atlantique,

Pour triompher des fureurs du Géant,

Sans doute ils ont navires magnifiques,

Forts équipages, complets armements ?

Hélas ! terriens, les plus grands ont vingt tonnes,

Quelques-uns sont sans pont (Dieu leur pardonne),

Six hommes au plus... Mais ce sont des Bretons !

Marins bretons !

III

Mais quelquefois malgré leur beau courage,

Malgré leur science des vents et des mers,

Ils sont vaincus par le Bourreau sauvage

Alors ce sont des agonies d’enfer !...

... Écoutez bien ce récit lamentable

Ces quatre jours de temps épouvantables,

Et deux bateaux péris en fiers lutteurs

Au champ d’Honneur

IV

Un clair matin de novembre, le treize,

Deux langoustiers quittaient Cédéira ;

Par ce bon vent du Suette qui pèse,

Au port de Sein dans trois jours on mouill’ra,

Le lendemain le baromètre tombe,

Les vents fraîchissent en tempête, en trombe,

La mer se lève folle en grande fureur !

Pauvres pêcheurs !

V

Alors commence un martyre effroyable ;

De jour, de nuit. quels tourments à leurs bords,

Les équipages, marins admirables,

Dans ce combat seront-ils les plus forts?

Les deux bateaux résisteront... peut-être ?

Ils sont pontés, mais n’ont que dix-sept mètres !

Et clans les cales, l’eau gagne à faire peur...

Pauvres pêcheurs!

VI

Le seize au soir, ils agonisent en cape,

Les fiers bateaux «Muscadet», «Rouanez»

Ils sont à bout... Et pour qu’ils en échappent

Il faudrait un miracle.... Adieu l’Enès !

Depuis deux jours chacun se tue aux pompes,

Pas un ne mange, et leurs muscles se rompent.

N’y a-t-il pas de bornes à la douleur ?

Pauvres pêcheurs !

VII

Vaillants vaincus, vous pleurez de souffrance,

De faim, de froid, ô martyrs de la mer !

Plus rien à faire, adieu toute espérance,

Pas un navire qui mette en travers

Ciel ! feras-tu sangloter tant de femmes

Vois ces marins prier avec tant d’âme !

O Dieu puissant, écarte un tel malheur.

Pauvres pêcheurs !

VIII

Toute la nuit encore et la journée,

A force d’héroïsme ils ont tenu ;

A force de prières résignées,

Un peu d’espoir aux cœurs est revenu.

Oh ! cette nuit du dix-sept, quel délire !

Leurs yeux brûlés voient partout des navires.

Soudain, vrai Dieu ! là-bas, brille un vapeur :

Hardi pêcheurs !

IX

Et le cargo voit leurs feux de détresse,

Il reste en vue. O Dieu bon, sois béni !

Courage, amis, à la pompe sans cesse,

Gagnons le jour, car il n’est que minuit !

Chacun retrouve encor’ mille énergies

Et l’on manœuvre, et l’on pompe et l’on prie...

Voilà le jour : Hélas, plus de vapeur !

Pauvres pêcheurs!

X

C’est, impossible que Dieu nous trahisse !

Dit le patron Jean Noël à genoux :

« Nous avons un grand remords de nos vices,

O sainte Anne, ô saint Joseph, sauvez-nous !

Le mousse ainsi qu’un matelot, mains jointes,

Priaient avec ferveur sans une plainte...

Quand un coup d’mer arrache un des lutteurs ;

Pauvres pêcheurs!

XI

Mais Dieu veillait - car sa main à la nage

A rencontré tout juste un des haubans...

Lors tous ensemble, à genoux : - l’équipage

Du «Muscadet», -font le vœu des mourants :

« Nous irons, sainte Anne, à ton sanctuaire,

Nous aimerons mieux Jésus et nos frères !...

Ah ! le voilà droit sur nous le vapeur:

Notre sauveur !

XII

Le grand navire élonge, il est neuf heures :

Mais sous ces montagnes d’eau s’écroulant,

Va-t-on encor, pour ces hommes qui meurent,

Risquer tout un canot de braves gens ?...

A bord du côtre, c’est l’angoisse atroce,

Car le temps presse, et, la mer plus féroce

Au ras du pont brise : il coule à vue d’œil...

Bientôt cercueil !

XIII

Des heures passent encore : ils désespèrent,

Les sauveteurs impuissants, là, tout près !

Quand, tout à coup, roulis extraordinaire,

Le haut pont gîte à toucher «Muscadet» :

Cinq hommes sautent, au vol, sur le navire ;

Puis Jean Noël, par miracle on peut dire,

A pu crocher l’arrière du vapeur

Bravo pêcheurs !

XIV

C’est à quatre heures qu’à force d’audace,

Sous l’œil de Dieu, tous ont été sauvés.

Cette embellie était l’instant de grâce,

Car aussitôt «Muscadet» a sombré...

Pendant ce temps, tout au plus à dix milles,

Le « Rouanez «, à vingt lieues de son ile,

Désemparé, coulait en pleine horreur,

Pauvres pêcheurs !

XV

Heureux pêcheurs, car le Dieu secourable

Leur envoyait aussi un grand vapeur :

Tant de Foi, tant de courage admirables

Méritaient bien cette insigne faveur.

Le «Rouanez» n’était plus qu’une épave

Coulant avec Thymeur et ses cinq braves

Quand les crocha le cargo sauveteur.

Heureux pêcheurs !

XVI

Six mois après, guéris de leurs souffrances,

Les naufragés sont venus à l’autel

Dire à sainte Anne leur, reconnaissance

Elle a reçu leurs serments solennels!

Et nous, amis, nous que la mort entoure,

Soyons meilleurs pour que Dieu nous secoure,

Méritons que partout l’on dise en chœur

Gloire aux pêcheurs !

TAILLEVENT.

AIDEZ-MOI !

Cet article n'est qu'une tentative d'explication de ces ex-voto, encore bien incomplète et certainement très imparfaite : si vous disposez d'informations ou d'idées complémentaires, merci de me les communiquer.

Liens :

Site Ex-voto marins

La Chapelle Notre-Dame de Rocamadour de l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel GLAD.

Le guidon du RYC

http://fr.topic-topos.com/tableau-de-charles-cottet-camaret-sur-mer

La chapelle de Rocamadour sur Crozon-Bretagne.com

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)