Histoire d'un pâté :

la tache d'encre de Paul-Louis Courier.

Photo-montage d'après la couverture reproduite par Google Books

Il est des gens pressés ; disons tout-de-suite, pour les libérer, que Paul-Louis Courier est l'auteur célèbre d'une tache d'encre sur un manuscrit de Florence, le seul qui contenait un passage absent dans tous les autres manuscrits de Daphnis et Chloé de Longus. Au moment où on allait apprendre si Chloé baiserait, ou non, le jeune Daphnis, la tache s'est étalée, indélébile. Il s'était déjà exprimé avec éclat en 1802 sur un Athénée de la Bibliothèque de Strasbourg.

Et les voilà libres.

D'autres voudraient seulement se divertir d'une lecture relatant cette anecdote : je leur conseille de lire la Lettre à M. Renouard, Libraire, sur une tache faite sur un manuscrit de Florence à la fin de l'édition en ligne de Daphnis et Chloé sur Wikisource http://fr.wikisource.org/wiki/Pastorales_de_Longus et dans laquelle Paul-Louis Courier, loin de tout remord, décrit lui-même les faits en ridiculisant ses détracteurs.

Nous restons peu nombreux, nous, les amateurs de détails, qui ne lâchons pas l'os anecdotique sans l'avoir rongé jusqu'à la moelle substantifique ; mais, en récompense, nous découvrirons l'encre de la petite vertu, ou, encore, le poudrier d'Atacamite qui avait amené déjà, Courier à maculer son premier manuscrit.

I. La première victime de Paul-Louis Courier : "l'Athénée" de Strasbourg.

Comme nous l'apprennent les dictionnaires, Paul-Louis Courier de Méré, 1772-1825, était un pamphlétaire et helléniste, quoique artilleur, mais aussi hostile à la discipline militaire qu'aux titres. C'était surtout un passionné des travaux d'édition des textes grecs, qui passait son temps libre dans les abbayes et les bibliothèques.

Ses affectations militaires le conduisirent à Rennes en 1798, puis en Italie, puis à Paris avant de le mener à Strasbourg où il rejoint le 7ème régiment d'artillerie. C'est là, nous dit-on, qu' il se lie avec des hellénistes comme Ansse de Villoison, ou Étienne Clavier, qui deviendra son beau-père, et où il rédige un remarquable compte-rendu de la nouvelle édition d'Athénée que le strasbourgeois Jean Schweighaüser avait publiée en 1801. Ce compte-rendu parut en 1802 dans le Magasin encyclopédique, 8ème année, Tome II link.

a) le manuscrit concerné.

C'est en préparant ce travail que Courier renversa la noirceur de son encre sur "un magnifique exemplaire de l’Athénée appartenant à la bibliothèque de Strasbourg" (Biographie ) . Mais de quel manuscrit pouvait-il s'agir ?

Le terme semble utilisé comme un raccourci, voire une antonomase : "un exemplaire de l'Athénée" doit être compris comme "un exemplaire de l'œuvre d'Athénée".

Athénée de Naucratis est un auteur grec du II-IIIème siècle qui fit ses études à Alexandrie avant de s'établir à Rome où, pour l'empereur, il composa son Banquet des sophistes ou Les Deipnosophistes. Cette série de propos de tables accumulant les citations et les anecdotes donne l'occasion d'une compilation de quelques 700 auteurs et s'étale sur quinze livres.

Quel est l'ouvrage que lisait Courier à la Bibliothèque de Strasbourg?

Il s'agit, nous dit-on, d'un manuscrit*, ce qui élimine toutes les œuvres imprimées que Courier indique dans son étude et qui, d'ailleurs, ne se trouvaient pas dans cette ville : édition d'Alde donnée à Venise en 1514, édition de Bâle en 1535 par Jean Bedrot et Christian Herlin, édition de Casaubon en 1597 comblant une lacune du quinzième livre, traduction latine de Jacques Daléchamp à Lyon en 1583.

Les manuscrits eux-mêmes sont soit le Marcianus Venetus 447, manuscrit byzantin devenu la propriété du cardinal Bessarion puis conservé à la bibliothèque Saint-Marc de Venise, soit un résumé byzantin nommé l'Épitomé. Le Lexique d' Hésichios et la Souda complètent ces sources.¨

La publication de Jean Schweighäuser I., Athēnaíou Naukratítou Deipnosophistaí Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim, 14 vol., Strasbourg, 1801-1807 (édition, traduction et commentaire) est la première édition qui soit basée sur le Marcianus.

L'IRHT signale 33 manuscrits d'Athénée, dont 2 de la Laurentienne de Florence Plut.60.1 et 2 du 15e siècle, 4 de la BnF de Paris, 5 du Vatican et le gr.447 de Venise (003-372v) du 9e siècle. Mais tous les manuscrits non abrégés dérivent du Marcianus de Venise (Ms de Milan, Florence, Paris (1482), Paris (XVIe siècle), Londres, Heidelberg, Oxford), dont ils sont des copies ou copies de copies.

Or Courier, dans son étude, écrit ceci : "Mais un mérite inappréciable de cette nouvelle édition ce sera d'avoir été revu sur deux excellents manuscrits, dont l'un était presque oublié, l'autre paraît n'avoir été connu de personne jusqu'à présent. Le premier contient en entier l'abrégé d'Athénée ...du milieu du quatorzième siècle...Ce manuscrit est passé de la Bibliothèque de Sédan à celle de Paris, d'où il a été envoyé à Monsieur Schweighœuser par ordre du ministre de l'intérieur. Le second et le plus important est venu de Venise à Paris. On le croit du neuvième siècle, et par conséquent plus ancien qu'aucun des manuscrits connus du même auteur. Mais ce qui le rend plus précieux c'est qu'il est évidemment l'original de tous ceux qui existent aujourd'hui." (Magasin Encyclopédique, 1802).

Si j'interprète bien ce texte, nous apprenons donc que le Marcianus venetus 447 de San Marco de Venise (bibliothèque que Villoison avait exploré en 1781) a donc été transporté à Paris où il est resté pendant la période napoléonienne, et où Schweighaeuser a pu le consulter ; la suite du texte de Courier semble indiquer que c'est le fils de Schweighaeuser Jean Geoffroy qui a procédé à cette étude, et non le philologue lui-même.

C'est donc, a priori, l'Épitomé que Paul-Louis Courier aurait pu lire, en prenant des notes, à Strasbourg. On en connaît 4 copies, dont l'une est actuellement à la BNF à Paris (Parisinus suppl. graec. 841, copié par Démétrios Damilas, entre 1476 et 1506).

* C'est moi qui extrapole : en réalité, la seule donnée mentionne "un exemplaire" mais non "un manuscrit" ; on ne peut donc rien conclure.

Source : Ferrand, Bibliothèque de l'école des chartes, 1884, vol 45, p. 397, Recherche sous une tache d'encre.

: Biographie de Courier du site Patrimoine edilivre.com présentant Pamphlet des pamphlets.

b) Les circonstances du drame.

Elles sont très simples, ces circonstances, mais si plaisantes ! Car Paul-Louis, croyant saisir le poudrier, qui servait alors à sécher l'encre, aurait pris l'encrier lui-même, dont on imagine qu'il l'a secoué vigoureusement sur le texte en cours de rédaction.

On pensera que cela nécessite quelques commentaires. Il est bien admis qu'en 1802, on écrivait encore à la plume d'oiseau, la plume métallique ne s'étant généralisée qu'à partir de 1850; d'autre-part, les encres, contenues dans une courtine de 60 ml, ne séchaient pas rapidement, et, aussi étonnant que cela nous apparaisse, le papier-buvard, monté sur son tampon-buvard, est d'usage tardif (on parle d'un brevet d'invention déposé par M. Poubelle en 1863). Pour sécher leur prose, nos ancêtres, après avoir utilisé du "sable" à base de pierre ponce contenu dans un "sablier" (que les moines copistes portaient à la ceinture, avec le galemart, l'encrier et le canif à tailler la plume), utilisèrent de la poudre, dans un "poudrier". Cette poudre à sécher l'encre était faite d'un oxychlorure de cuivre présent sous forme de beaux cristaux prismatiques adamantins vert-pomme et découvert au Pérou en 1769 par l'explorateur Dombey (1742-1794, le découvreur de l'araucaria) sous le nom de "sable vert" ou muriate cuivreux; Présenté par Baumé, Fourcroy et La Rochefoucault à l'Académie des Sciences en 1786, il fut baptisé atacamite par D. de Gallitzen en 1801 du nom du désert du nord du Chili. Le Museum National d'Histoire Naturelle conserve encore dans le flacon en verre n°5.98 ("cuivre muriaté du Pérou") l'échantillon de poudre que Dombey avait offert au Cabinet du roi et qui sert de type à l'espèce. Le minerai fut largement importé des mines d'Atacama et réduit en poudre afin de sécher nos écrits.

Cet emploi de "sable" explique que Melville, dans le chapitre XIV de Moby Dick, écrive à propos de l'île de Nantucket There is more sand there than you would use in twenty years as a substitute for blotting paper " il y a là plus de sable qu'il ne vous en faudrait pour sécher votre papier pendant vingt ans".

Je signalerai pour être complet que les contemporains de Courier (et Alexandre Brongniart en 1807), par l'effet de ces virus dysorthographiques qui affectent toute société, mais aussi d'une contamination bien compréhensible du mot calame, parlaient plus volontiers d'"alacamite", bien à propos ici pour évoquer la calamité du syndrome (description princeps mihi) des " taches itératives de Courier", dont je fus très affecté du temps de l'encrier-porcelaine,des encres violettes, et du porte-plume de redressement orthopédique des doigts maladroits.

La contamination est d'autant plus tentante que l'on désignait sous le nom de "calamite" l'aiguille aimantée, celle qui, posée sur un fétu de roseau (calame) flottant dans l'eau d'une sorte de boussole, s'orientait vers le nord.

Mais une interrogation subsiste : si Courier était en train d'examiner le manuscrit, et de prendre des notes ou de le copier, ce devrait être sur son propre manuscrit que l'encrier, confondu avec le poudrier d'atacamite, aurait du se déverser.

Comme on voudra savoir d'où je tiens cet histoire de poudrier, j'indique ma source : Recherches sous une tache d'encre (photogénie et photochimie). Ferrand, Bibliothèque de l'école des chartes, 1884, Volume 45 pp. 137-140, note 1.

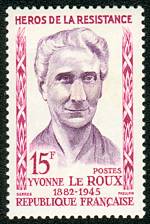

I bis Un portrait de l'auteur des taches.

Peint par son épouse Hermine Courier le 10 mai 1817 ; emprunté au site incontournable paullouiscourier.fr http://paullouiscourier.fr./portraits.php

II. La récidive : Daphnis et Chloè de Longus à Florence.

Notre auteur quitte le 7ème régiment en 1803 pour le 1er d'artillerie à cheval, où il est chef d'escadron, et séjourne en Italie à Plaisance puis à Naples. En 1807, il inspecte les Pouilles pour le compte de l'armée de Naples. Il donne sa démission (acceptée le 10 mars 1808), puis cherche sa réintégration, est envoyé en Autriche où il participe, à pied, à la bataille d'Aspern au camp de l'île Lobau (20-22 mai 1809) puis regagne l'Italie sans normaliser sa situation, qui est donc celle d'un déserteur.

Entre-temps, de passage à Florence le 20 décembre 1807, il découvre au couvent de la Badia Fiorentina le manuscrit de Daphnis et Chloé, et constate que cette version est intacte, à la différence de toutes les autres connues des hellénistes.

Quittant Vienne, il se rend donc en Suisse où il traduit Péricles, puis à Milan, et enfin il arrive le 4 novembre 1809 à Florence pour transcrire à la Bibliothèque Laurentine les Pastorales de Longus avec l’aide du bibliothécaire Francesco Del Furia et de son adjoint Bencini. C'est alors que commence l'Affaire de la Tache d'Encre !

1. Les Pastorales de Longus.

Longus est un auteur grec du II-IIIème siècle dont on ignore tout et qui ne se définit que par son ouvrage. Certes son nom de Longos fut bien porté par une famille romaine installée depuis l'époque de César sur l'île de Lesbos (patrie de l'archaïque Sappho), et on incline à penser qu'il appartint à cette famille. Ses Pastorales, aussi nommées Daphnis et Chloé, sont datées de la fin du IIème/début du IIIème siècle et se rattachent à la tradition pastorale d'autres romans de Chariton, de Xénophon d'Éphèse, d'Achille Tatios (le Leucippé et Clitophon qui a peut-être servi de modèle) et d'Héliodore.

Le roman, dont le cadre est l'île de Lesbos, autour de sa capitale Mytilène, se déroule sur quatre Livres. Deux enfants trouvés, Daphnis le chévrier et Chloé la bergère s'éprennent l'un de l'autre mais de multiples rebondissements contrarient la réalisation de leur union ; à la fin, ils retrouvent leurs véritables parents et la noce peut avoir lieu.

2. Les manuscrits et les éditions de Daphnis et Chloé.

Attention, ces informations collectées sur le net sont données sous toutes réserves.

a) manuscrits.

La base de données pinakes.irht.cnrs.fr recense 21 manuscrits :

Un à Athènes, à Bucarest, à Kozane, Munich, Olomouc, Saint-Petersbourg, Tübingen, deux à Rome.

La Bibliothèque Laurentienne de Florence conserve sous la référence Conv.soppr.627 celui du 13ème siècle dont nous allons parler.

La BNF de Paris en conserve quatre : gr.2903 du 16ème siècle, gr.2913 de 1597, suppl.gr. 0208 du 17ème, et suppl. gr. 1149 du 18ème siècle. Le manuscrit gr 2913 porte le titre suivant : "Copié (en partie) en 1597 Papier. 53 fol. et 199 pages. Copié (en partie) en 1597. Petit format. Manuscrit en grec " Longi sophistæ pastoralium de Daphnidis et Chloës amoribus libri IV., Romæ, ad Fulvii Ursini exemplar emendati, 1597."

La Bibliothèque Apostolique du Vatican en conserve six, dont l' Urb.gr.002, qui date de 1128.

b) éditions.

- La première édition imprimée grecque est celle de COLUMBANI à Florence en 1598 : Poimenikon tonne kata Daphnin kai Chloen biblia.(ed. et illustr. Raphaël Colombani.) Columbani, Raphaël;. Henri Cuff et Marcello Adriani (1598) Longi Pastoralium, de Daphnide & Chloë libri quatuor . Florence: Apud Philippum Iunctam (Philippe Junte).

- 1601, Heidelberg, en grec avec la paraphrase de Gambara

- Longi Pastoralium de Daphnide et Chlöe, libri iv, graecè et latinè ; editio nava una enm emendationibus uncis eclusis, distincta diginti-novem figuri incisis à B. Audran, juxta delineationes celebris ducis Aurel. Philippi et tabula ab A. Coypel delineata ; acedunt alia ornamenta, partim ab A. Cochin, partim ab C. Eisen adornata et à Simone Fokke in aes eleganter incinsa (cura et studio Johanni-Stephani BERNARD, D.M, Lutetiae-parisiorum (Amstelodami ) 1754, in-4°

- Idem, opus graecè recensuit Ludovicus DUTENS, Parisiis, Debure 1776, in-4°

- Idem opus graecè et latinè, ex recens. et cum animadversionibus d'ANSSE DE VILLOISON, parisiis, Debure natu majorem, 1778, 2 vol. in-8°

- Texte grec d'Ansse de VILLOISON édité en lettres capitales par Ed. Bodoni, Parme 1786, et précédé d'un proloquium , De libro eroticis antiquorum du P. Paciaudi.

- Idem opus graecè ex recensione D. CORAY, parisiis Didot natu majorem, 1802, in-4°, sur gr. pap. rais. vél. orné de 9 belles estampes d'après les dessins de Gérard et Prudhon.

- Idem opus et duobus codicibus mss.italicis primus integra graecè edidit P.L. COURIER, Romae, 1810, gr. in-8°. Cette édition tirée en 52 exepmplaires fut donnée toute entière par Courier en présent à ses amis et aux hellénistes les plus distingués de l'Europe.

- Bilingue : Les Pastorales, ou Daphnis et Chloé, traduction de J. AMYOT, revue, corrigée et complétée (avec le texte grec en regard), Paris, J. Renouard ; Bossange père, 1827, in-16

- Longi pastoralia, e duobus codicibus mss.italicis primum integra graecè edidit P. Ludovicus COURIER exemplar romanum emendatius et auctus recudendum curavit G.B. Ludovicus de SINNER. Parisiis, F. Didot,1829, in-8°, gr. pap.vél.

Autres langues à l'exclusion de la notre.

- Laurent GAMBARA, 1569, paraphrase du texte en vers latin

- Godefroy JUNGERMANN, traduction latine en version littérale et notes, 1605, A. Wechel, Hanau.

- Pierre MOLL, Franecker, 1660

- L. BODEN, Leipzig, 1777

- Longi sofistae Pastoralia poema, textu graeco in latinum numeris heroicis deductum (auctore P. PETIT-RADEL, Parisiis, vid. Agasse, 1809, in-8°. Cet auteur joignit plus tard à sa traduction un supplément pour la traduction du fragment sous le titre : Lacune du texte de Longus recouvrée à Florence et communiquée par M. Courier.

- Amori (gli) pastorali di Daphni e Chloé tradotti dalla lingua greca dal commandatore Annibal CARO, in-4° Bodoni , Parme 1787 , ou Paris, Ant. Aug. Renouard 1801, in-18°, 176p.

- CORAI, Paris 1802

Traduction française

- La première traduction française , imprimée bien-sûr, date de 1559 : c'est celle, non signée, de Jacques Amyot, évêque d'Auxerre : Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, Jacques Amyot, Vincent Sévenas à Paris, in 8°, 84 ff, suivie par de nombreuses éditions. En ligne sur gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k133491f

- Paraphrase par Pierre Marcassus, chez T. du Bray, 1626, 376 p.

- Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé traduites du grec par J. Amyot, Nouv.édition Paris, 1712, in-12°.

- Édition du Régent, imprimée au frais de ce prince en 1718 ; , Longus. - Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. traduites par J. Amyot - [Paris] : [Quillau], 1718. petit in 8° avec 28 gravures faites sur ses dessins par Benoît Audran

- Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé [de Longus, traduites par Amyot],avec les notes d'Antoine Lancelot, publié par Falconnet, Coustellier 1731 in-12° .

- même édition traduite par Amyot, 1745, petit in-4° fig. (mêmes gravures qu'en 1718 mais retouchées et encadrées)

- même édition, 1757, in-4°

- Double traduction du grec en français par J. Amyot et d'un anonyme (Le Camus, médecin), mises en parallèle et ornées des estampes originales du fameux B. Audran, gravées au dépens du duc d'Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés et peints par la main de ce grand peintre et augmentée de nouv. fig. par MM. Cochin et Eisen, Paris, 1757, in-8°.

- Édition de Jean Néaulme, La Haye 1764.

- Édition traduite par Amyot, 1785, Paris, Poinçot, in-12°

- Traduction de de Bure de Saint-Fauxbin, 2 part. grand in-4° Paris, de l'impr. de Monsieur, Lamy 1787

- Traduction d'Amyot, Lille, 1792, petit in-12°

- Idem, Paris, 1792, in-12°

- Édition de Didot en 1798, grand in-4° avec 9 figures,

- Édition de Didot in-18°, 1798

- Longus, Les amours pastorales de Daphnis et Chloé traduites du grec de Longus par Amyot. ornée de gravures par Godefroy, Marais, Massard et Roger réalisées d’après les peintures de Gérard et Prud’hon.- A Paris : de l’imprimerie de Pierre Didot l’aîné, anVIII-1800. -[9] f. de pl. ; 33 cm. (les estampes sont les mêmes que celles de l'édition grecque publiée par le même éditeur)

- Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé traduites du grec de Longus par J. Amyot, Paris Ant. Aug. Renouard, in-12° , XII. 1803.link

- Daphnis et Chloé, traduction complète par Amyot et M. Courier, d'après le manuscrit de la bibliothèque de Florence, Florence, Piatti, 1810, in-8°.(60 exemplaires)

- Pastorales, traduction complète d'après le texte grec des meilleurs manuscrits par Amyot et M. Courier, Paris, F. Didot 1813, in-12° et in-8°.

- Pastorale de Longus ou Daphnis et Chloé, traduction de Messire J. Amyot, de son vivant évêque d'Auxerre et grand aumonier de France revue, corrigée, complétée de nouveau, refaite en grande partie par Paul-Louis Courier, vigneron, membre de la Légion d'Honneur, ci-devant canonnier à cheval, aujourd'hui en prison à Sainte-Pélagie, Paris, Alexandre Corréard, 1821, in-8° link

Autres éditions :

Le catalogue de la Bibliothèque Nationale compterait au moins une cinquantaine d'éditions du roman de 1534 à 1883 ; de nouvelles traductions en français furent proposées par Pierre Vallet, 1613, Jehan de Montlyard, 1623, Maulnoury de la bastille 1716, l'Abbé de Fonterne 1743.

- Celle de J.B.C. d'Ansse de Villoison en grec et en latin, imprimée par Ambroise Didot pour Guillaume de Bure : Longus. - [De Daphnidis et Chloes amoribus. Latin-grec ancien.] Parisiis : excudebat Franc. Ambr. Didot : sumptibus Guill. De Bure natu majoris, 1778. - Ill. ; 8°.1778.

- Texte de Villoison dans la collection greco-latine des Deux Ponts de Michel Mitscherlich, 1794.

- Version expurgée pour "les jeunes personnes", traduit en 1782 par l'abbé Franç; Valentin Mulot, chanoine honoraire de St-Victor, A Mythilène [i.e. Reims] : [Cazin], Paris, Moutard,1783 Longus. - - [2] f. de pl., vignettes ; 18°. Nouvelle édition avec des figures dessinées par Binet et gravées par Blanchard, Paris, de l'impr. de Patris, 1795, in-8°.

La gravure "aux petits pieds".

Cette gravure sur un dessin du comte Anne-Claude de Caylus, dite aussi "la conclusion du roman, ou les quatre pieds", est très recherchée par les bibliophiles, et sa présence confère une grande valeur à l'exemplaire qui la contient. Gravée pour la première fois en 1728 et placée dans un exemplaire en 1745, elle est placée en gravure libre en complément des autres illustrations : c'est souvent, à la suite des 28 gravures du Régent qu'elle figure en n°29 à la fin du volume. Elle présente des variantes, et on y voit quatre pieds, nus ou chaussés, dévoilés par deux amours dans une grotte, ou surpris par un chien dans un bosquet.link

Sur l'eau-forte de la gravure de Caylus, J.P.G. Chastre de Cangé, qui en fut détenteur, avait écrit "S.A.R ne voulut pas permettre que l'on gravât l'estampe suivante".

A propos de pâté.

Le Comte de Caylus, auteur de la gravure "aux petits pieds" était, comme Voltaire ou d'Alembert, chevalier de l'Ordre de la Mouche à Miel créé par la Duchesse du Maine ; soumis à l'obligation de participer aux fêtes de Sceaux et d'y porter la médaille jaune citron, les membres de cet ordre ne devait pas perdre la médaille gravée sous peine, par exemple, de la récupérer, en récitant des vers, dans le fond d'un pâté où un complice l'y avait cachée.

3. Les lacunes de ces éditions.

Le manuscrit qu'Amyot avait traduit (j'ignore lequel) comportait, au Livre premier, page 9, un texte mutilé de plusieurs pages : aussi sa traduction s'arrêtait sur les mots "ils le mirent hors du piège." Puis venait la mention "en cest endroit, il y a une grande omission sur l'original" avant de reprendre par "Daphnis allait ainsi devisant et parlant puérilement en luy-même :Déa que me fera le baiser de Chloè ?" link mais on ignorait tout de ce baiser.

Daphnis, poursuivant un bouc, vient de tomber dans un piège tendu pour capturer une louve; le bouvier Dorcon, rival amoureux de Daphnis, vient de l'extraire du piège grâce à la ceinture de Chloé.

Édition de 1718, Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123089n/f30.image

Les traductions suivantes furent jugées de moins bonne qualité que celle d'Amyot ; certains comme Marcassus ou Coustellier inventèrent un épisode pour combler les lignes manquantes, mais celui-ci n'était pas cohérent ni avec le style, ni avec la suite du texte. D'autres traducteurs, et Jungermann en particulier, eurent sans-doute accès à un manuscrit en meilleur état, puisqu'en 1718, l'édition qui reprend fidèlement le texte d'Amyot peut ajouter les lignes suivantes :

"Puis après avoir tiré le bouc dont les cornes en tombant s'étaient brisées, tant le bouc vaincu avait été promptement vengé, ils le donnèrent au bouvier pour sa récompense. Puis convinrent entre eux que si on leur demandait à la maison ce qu'il était devenu, ils diraient que le loup l'avait enlevé. Ils retournèrent ensuite à leurs troupeaux, et les ayant trouvé paissant tranquillement, ils s'assirent sur un tronc de chêne et regardèrent si en tombant il ne s'était point blessé en quelque endroit du corps. N'y ayant rien vu de blessé ni de meurtri, mais étant seulement tout couvert de terre et de boue, Daphnis résolut de se laver, avant que Lamon et Myrtale sussent ce qu'il lui était arrivé. Venant donc avec Chloé dans l'antre des Nymphes, il lui donna sa pennetière et son sayon à garder."

La pennetière, forme pour panetière, est (DMF) la besace où les bergers des pastorales mettent leur morceau de pain ; le sayon est (DMF) "une sorte de casaque à manches, de long manteau de serge" .

La "lacune" de Daphnis et Chloé, qui devint chez les hellénistes aussi fameuse que, plus tard, la tache d'encre, restait considérable: voici le texte manquant (dont nous verrons comment P.L. Courier sût la découvrir) :

"[sa panetière et son sayon à garder], et se mit au bord de la fontaine à laver ses cheveux et son corps.

Ses cheveux étoient noirs comme ébène, tombant sur son col bruni par le hâle ; on eût dit que c’étoit leur ombre qui en obscurcissoit la teinte. Chloé le regardoit, et lors elle s’avisa que Daphnis étoit beau ; et comme elle ne l’avoit point jusque-là trouvé beau, elle s’imagina que le bain lui donnoit cette beauté. Elle lui lava le dos et les épaules, et en le lavant sa peau lui sembla si fine et si douce, que plus d’une fois, sans qu’il en vit rien, elle se toucha elle-même, doutant à part soi qui des deux avoit le corps plus délicat. Comme il se faisoit tard pour lors, étant déjà le soleil bien bas, ils ramenèrent leurs bêtes aux étables, et de là en avant Chloé n’eut plus autre chose en l’idée que de revoir Daphnis se baigner. Quand ils furent le lendemain de retour au pâturage, Daphnis, assis sous le chêne à son ordinaire, jouoit de la flûte et regardoit ses chèvres couchées, qui sembloient prendre plaisir à si douce mélodie. Chloé pareillement assise auprès de lui, voyoit paître ses brebis ; mais plus souvent elle avoit les yeux sur Daphnis jouant de la flûte, et alors aussi elle le trouvoit beau ; et pensant que ce fût la musique qui le faisoit paroître ainsi, elle prenoit la flûte après lui, pour voir d’être belle comme lui. Enfin, elle voulut qu’il se baignât encore, et pendant qu’il se baignoit elle le voyoit tout nu, et le voyant elle ne se pouvoit tenir de le toucher ; puis le soir, retournant au logis, elle pensoit à Daphnis nu, et ce penser là étoit commencement d’amour. Bientôt elle n’eut plus souci ni souvenir de rien que de Daphnis, et de rien ne parloit que de lui. Ce qu’elle éprouvoit, elle n’eût su dire ce que c’étoit, simple fille nourrie aux champs, et n’ayant ouï en sa vie le nom seulement d’amour. Son âme étoit oppressée ; malgré elle bien souvent ses yeux s’emplissoient de larmes. Elle passoit les jours sans prendre de nourriture, les nuits sans trouver de sommeil : elle rioit et puis pleuroit ; elle s’endormoit et aussitôt se réveilloit en sursaut ; elle pâlissoit et au même instant son visage se coloroit de feu. La génisse piquée du taon n’est point si follement agitée. De fois à autre elle tomboit en une sorte de rêverie, et toute seulette discouroit ainsi : « A cette heure je suis malade, et ne sais quel est mon mal. Je souffre, et n’ai point de blessure. Je m’afflige, et si n’ai perdu pas une de mes brebis. Je brûle, assise sous une ombre si épaisse. Combien de fois les ronces m’ont égratignée ! et je ne pleurois pas. Combien d’abeilles m’ont piquée de leur aiguillon ! et j’en étois bientôt guérie. Il faut donc dire que ce qui m’atteint au cœur cette fois est plus poignant que tout cela. De vrai Daphnis est beau, mais il ne l’est pas seul. Ses joues sont vermeilles, aussi sont les fleurs ; il chante, aussi font les oiseaux ; pourtant quand j’ai vu les fleurs ou entendu les oiseaux, je n’y pense plus après. Ah ! que ne suis-je sa flûte, pour toucher ses lèvres ! que ne suis-je son petit chevreau, pour qu’il me prenne dans ses bras ! O méchante fontaine qui l’as rendu si beau, ne peux-tu m’embellir aussi ? O Nymphes ! vous me laissez mourir, moi que vous avez vue naître et vivre ici parmi vous ! Qui après moi vous fera des guirlandes et des bouquets, et qui aura soin de mes pauvres agneaux, et de toi aussi, ma jolie cigale, que j’ai eu tant de peine à prendre ? Hélas ! que te sert maintenant de chanter au chaud du midi ? Ta voix ne peut plus m’endormir sous les voûtes de ces antres ; Daphnis m’a ravi le sommeil. » Ainsi disoit et soupiroit la dolente jouvencelle, cherchant en soi-même que c’étoit d’amour, dont elle sentoit les feux, et si n’en pouvoit trouver le nom.

Mais Dorcon, ce bouvier qui avoit retiré de la fosse Daphnis et le bouc, jeune gars à qui le premier poil commençoit à poindre, étant jà dès cette rencontre féru de l’amour de Chloé, se passionnoit de jour en jour plus vivement pour elle, et tenant peu de compte de Daphnis qui lui sembloit un enfant, fit dessein de tout tenter, ou par présents, ou par ruse, ou à l’aventure par force, pour avoir contentement, instruit qu’il étoit, lui, du nom et aussi des œuvres d’amour. Ses présents furent d’abord, à Daphnis une belle flûte ayant ses cannes unies avec du laiton au lieu de cire, à la fillette une peau de faon toute marquetée de taches blanches, pour s’en couvrir les épaules. Puis croyant par de tels dons s’être fait ami de l’un et de l’autre, bientôt il négligea Daphnis ; mais à Chloé chaque jour il apportoit quelque chose. C’étoient tantôt fromages gras, tantôt fruits en maturité, tantôt chapelets de fleurs nouvelles, ou bien des oiseaux qu’il prenoit au nid : même une fois il lui donna un gobelet doré sur les bords, et une autre fois un petit veau qu’il lui porta de la montagne. Elle, simple et sans défiance, ignorant que tous ces dons fussent amorce amoureuse, les prenoit bien volontiers, et en montroit grand plaisir ; mais son plaisir étoit moins d’avoir que donner à Daphnis.

Et un jour Daphnis (car si falloit-il qu’il connût aussi la détresse d’amour) prit querelle avec Dorcon. Ils contestoient de leur beauté, devant Chloé, qui les jugea, et un baiser de Chloé fut le prix destiné au vainqueur ; là où Dorcon le premier parla : « Moi, dit-il, je suis plus grand que lui. Je garde les bœufs, lui les chèvres ; or autant les bœufs valent mieux que les chèvres, d’autant vaut mieux le bouvier que le chevrier. Je suis blanc comme le lait, blond comme gerbe à la moisson, frais comme la feuillée au printemps. Aussi est-ce ma mère, et non pas quelque bête, qui m’a nourri enfant. Il est petit lui, chétif, n’ayant de barbe non plus qu’une femme, le corps noir comme peau de loup. Il vit avec les boucs, ce n’est pas pour sentir bon. Et puis, chevrier, pauvre hère, il n’a pas vaillant tant seulement de quoi nourrir un chien. On dit qu’il a tété une chèvre ; je le crois, ma foy, et n’est pas merveille si, nourrisson de bique, il a l’air d’un biquet. »

Ainsi dit Dorcon ; et Daphnis : « Oui, une chèvre m’a nourri de même que Jupiter, et je garde les chèvres, et les rends meilleures que ne seront jamais les vaches de celui-ci. Je mène paître les boucs, et si n’ai rien de leur senteur, non plus que Pan, qui toutefois a plus de bouc en soi que d’autre nature. Pour vivre je me contente de lait, de fromage, de pain bis, et de vin clairet, qui sont mets et boissons de pâtres comme nous, et les partageant avec toi, Chloé, il ne me soucie de ce que mangent les riches. Je n’ai point de barbe, ni Bacchus non plus ; je suis brun, l’hyacinthe est noire, et si vaut mieux pourtant Bacchus que les Satyres, et préfère-t-on l’hyacinthe au lis. Celui-là est roux comme un renard, blanc comme une fille de la ville, et le voilà tantôt barbu comme un bouc. Si c’est moi que tu baises, Chloé, tu baiseras ma bouche ; si c’est lui, tu baiseras ces poils qui lui viennent aux lèvres. Qu’il te souvienne, pastourelle, qu’à toi aussi une brebis t’a donné son lait, et cependant tu es belle. » A ce mot Chloé ne put le laisser achever : mais, en partie pour le plaisir qu’elle eut de s’entendre louer, et aussi que de long-temps elle avoit envie de le baiser, sautant en pieds, d’une gentille et toute naïve façon, elle lui donna le prix. Ce fut bien un baiser innocent et sans art ; toutefois c’étoit assez pour enflammer un cœur dans ses jeunes années.

Dorcon se voyant vaincu, s’enfuit dans le bois pour cacher sa honte et son déplaisir, et depuis cherchoit autre voie à pouvoir jouir de ses amours. Pour Daphnis, il étoit comme s’il eût reçu non pas un baiser de Chloé, mais une piqûre envenimée. Il devint triste en un moment, il soupiroit, il frissonnoit, le cœur lui battoit, il pâlissoit quand il regardoit la Chloé, puis tout à coup une rougeur lui couvroit le visage. Pour la première fois alors il admira le blond de ses cheveux, la douceur de ses yeux et la fraîcheur d’un teint plus blanc que la jonchée du lait de ses brebis. On eût dit que de cette heure il commençoit à voir et qu’il avoit été aveugle jusque-là. Il ne prenoit plus de nourriture que comme pour en goûter, de boisson seulement que pour mouiller ses lèvres. Il étoit pensif, muet, lui auparavant plus babillard que les cigales ; il restoit assis, immobile, lui qui avoit accoutumé de sauter plus que ses chevreaux. Son troupeau étoit oublié ; sa flûte par terre abandonnée ; il baissoit la tête comme une fleur qui se penche sur sa tige ; il se consumoit, il séchoit comme les herbes au temps chaud, n’ayant plus de joie, plus de babil, fors qu’il parlât à elle ou d’elle. S’il se trouvoit seul aucune fois," (Trad. P.L. Courier)

Édition de 1718, gravure de Audran avec la mention Philipus inv. et pinxit 1714

correspondant à Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123089n/f43.image

Une petite énigme.

Bizarrement, Alice Hulubei a fait remarquer en 1932 que l'humaniste Henri Estienne avait publié en 1555 deux églogues inspirées du passage manquant, et publiées à Venise chez Alde, ce qui prouverait qu'il avait eu accès à un manuscrit complet. Sa première églogue, Ecloga Chloris, contient le bain de Daphnis et l'élégie de Chloé/ Chloris, et la seconde, Ecloga Rivales, le combat poétique entre Daphnis et Dorcon sous les noms d'Amyntas et Menaltas. Henri Estienne avait-il été à l'origine de la "lacune" ?

( Le roman de Longus Daphnis et Chloé et les deux Eglogues latines publiées par Henri Estienne en 1555 Hulubei, Alice Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1932 , 76, 1 pp. 67-68 link )

4. L'artilleur Paul-Louis Courier part à la recherche du manuscrit complet.

On a vu rapidement que Paul-Louis Courier avait perfectionné en 1799 sa connaissance du grec auprès de Jean-Baptiste Gaspard Ansse de Villoison (1750-1805), cet helléniste qui avait publié en 1778 sa traduction de la Pastorale de Longus. Il était donc parfaitement au courant de la fameuse lacune, et devait rêver, comme tout helléniste, de découvrir le manuscrit caché. D'ailleurs, Villoison s'était rendu, aussitôt après la publication de sa pastorale, à Venise pour se livrer dans la bibliothèque Saint-Marc à des recherches de manuscrit.

Or, les guerres napoléoniennes sont en train de transformer les règles de l'accès aux manuscrits, et Courier l'explique parfaitement dans sa lettre à M. Renouard : "L’abbaye de Florence, d’où vient dans l’origine ce texte de Longus, était connue dans toute l’Europe comme contenant les manuscrits les plus précieux qui existassent. Peu de gens les avaient vus ; car, pendant plusieurs siècles, cette bibliothèque resta inaccessible ; il n’y pouvait entrer que des moines, c’est-à-dire qu’il n’y entrait personne. La collection qu’elle renfermait, d’autant plus intéressante qu’on la connaissait moins, était une mine toute neuve à exploiter pour les savants ; c’était là qu’on eût pu trouver, non pas seulement un Longus, mais un Plutarque, un Diodore, un Polybe plus complets que nous ne les avons. J’y pénétrai enfin, comme je vous l’ai dit, avec M. Akerblad, quand le gouvernement français prit possession de la Toscane, et en une heure nous y vîmes de quoi ravir en extase tous les hellénistes du monde".

Retrouvons donc Paul-Louis Courier : comme il vient de le dire, il a séjourné à Florence du 20 au 29 décembre 1807, et, avec son ami Jean David Akerblad, un archéologue suédois, il a eu accès au monastère de la Badia Fiorentina (en français "abbaye florentine") qui dépendait des bénédictins de l'abbaye du Monte Cassino, et où il y découvre une très riche collection d'auteurs grecs, dont le Longus, complet.

Le site paullouiscourier.fr donnant l'essentiel des informations qui nous sont maintenant nécessaires, je me contente de le citer :

http://www.paullouiscourier.fr/intro_a_la_lettre_a_m_renouard.htm

"...pendant qu’Akerblad admirait d’autres ouvrages comme un Plutarque, son attention fut attirée par un curieux volume. Ce calepin comptait 140 feuilles réparties en deux 280 pages copiées cinq ou six siècles plus tôt de la main d’un seul et même moine. Visible aujourd’hui encore à la bibliothèque de Florence, le calepin regroupe vingt-trois ouvrages grecs parmi lesquels les Fables d’Esope qui est le n°21, dont Francesco del Furia, préfet (en d’autres termes directeur) de la bibliothèque San Lorenzo, préparait l’édition depuis plusieurs années ; des lettres de l’empereur grec Théodore Lascaris, des épîtres de Saint Athanase, de Saint Grégoire de Naziance et de Saint Basile et des romans dits « érotiques ». Courier feuillette le calepin, s’attarde quelque temps sur le n°13 : il a sous les yeux les Pastorales de Daphnis et Chloé par Longus, œuvre qui lui est depuis longtemps familière."

"En septembre 1808, périodiquement à Florence jusqu’aux premiers jours de janvier, Courier met un point final à une traduction de deux traités de Xénophon : Du commandement de la cavalerie et De l’équitation. Avant qu’il ne fît ce séjour interrompu par des absences liées au service armé, Akerblad l’avait alerté d’une affaire préoccupante. Retourné à la Badia, le Suédois avait eu une mauvaise surprise : plusieurs ouvrages aperçus lors de sa visite avec Courier n’étaient plus visibles. La comparaison avec le catalogue général dissipait le moindre doute. Comment pareilles malversations furent-elles possibles ?

"Fidèle à la politique de la Révolution française, un décret de Napoléon du 12 mai 1807 avait supprimé les monastères et couvents de Toscane. A compter de ce moment, dépossédée de tous ses trésors, intellectuels ou non, l’Église conçut un inévitable ressentiment. Certains clercs n’en restèrent pas là. Mettant à profit les lenteurs de l’administration française, sous la direction du père Bigi, conservateur, les moines entreprirent de faire discrètement sortir de la Badia plusieurs ouvrages pour les arracher aux griffes françaises." Courier prévint le 30 septembre 1808 le commissaire du gouvernement à Florence, le baron Fauchet. " les autorités françaises réagirent enfin. Dirigé par Tommaso Puccini que secondait Furia, un comité chargé d’expertiser le fonds des bibliothèques de la Badia et du couvent Saint-Marc, dont Akerblad était membre, se transporta sur les lieux suspects le 1er décembre 1808." C'est pour constater que 26 manuscrits, dont un précieux Plutarque, ont disparu ; mais le fameux calepin est toujours là, notamment parce que del Furia travaillait quotidiennement sur ce volume.

Avant de poursuivre, il est temps de présenter ce Del Furia que tous les auteurs français, prenant le parti de Courier, tournent en dérision.

Francesco del Furia (Pratovecchio 1777, Florence 1856) avait été repéré dès son jeune âge par Angelo Maria Bandini, le célèbre bibliothécaire de la Laurentienne dont le catalogue des manuscrits, daté de 1764 fait toujours référence. Le chanoine Bandini le recommanda à Mgr Franceschi, archevêque de Pise, pour diriger ses études classiques puis de langues anciennes, d'arabe et de syriaque. Ainsi formé, il put succéder à Bandini comme bibliothécaire de la Marucelliana et, en 1802, de la Laurentiana. En outre, il enseigna le grec, il traduisit des manuscrits, édita des textes grecs ou italiens, fonda et dirigea la Collezioni d'opuscoli scientifici et letterari,et en 1812 fut élu parmi les 15 membres de l'Accadémia della Crusca (équivalent de notre Académie Française). Lorsqu'il rencontra Courier, il travaillait à publier, à partir d'un des ouvrages du fameux calepin, son Ésope, qui lui valut, en 1809, d'entrer à l'Académie de Berlin . (Fabulae aesopicae quales ante Planudem ferebantur... cura ac studio F. De Furia, I-II, Firenze 1809). Il participa aussi au catalogue de la Laurentienne par son propre Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum, Latinorum,Italicorum etc.

Bref, il était un érudit compétent, efficace et consciencieux dont la carrière ne se résume pas à son statut de protagoniste de la "questione della macchia", de l'Affaire de la tache. (Source : Encyclopédie Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-furia_(Dizionario-Biografico)/) Une rue de Rome porte son nom.

On comparera ces éléments biographiques au portait que trace Paul-Louis Courier, dont la plume s'est trempée dans l'encre corrosive du pamphlétaire, de son adversaire : il s'adresse ici à son ancien ami Renouard :

"Vous n’êtes pas plus exact en parlant de M. Furia. Sans autre explication, vous le désignez seulement comme bibliothécaire, gardien d’un dépôt littéraire célèbre dans toute l’Europe. Y pensez-vous, monsieur ? Vous écrivez à Paris, vous parlez à des François qui, voyant dans ces emplois des gens d’un mérite reconnu, dont quelques uns même sont Italiens , ne manquerontpas de croire que le seigneur Furia est un homme considérable par son savoir et par sa place. Je comprends que cette erreur peut vous être indifférente, et qu’ayant apparemment plus de raisons de le ménager que de vous plaindre de lui, vous lui laissez volontiers la considération attachée à son titre dans le pays où vous êtes ; mais moi qu’il attaque soutenu d’une cabale de pédants, il m’importe qu’on l’apprécie sa juste valeur, et je ne puis souffrir non plus qu’on le confonde avec des gens dont l’érudition et le goût font honneur à l’Italie.

Si vous eussiez voulu, monsieur, donner une juste idée des personnages peu connus dont vous aviez à parler, après avoir dit que j’étois ancien militaire,helléniste, puisque vous le voulez, fort habile, il falloit ajouter : Monsieur Furia est un cuistre, ancien cordonnier comme son père, garde d’une bibliothèque qu’il devroit encore balayer, qui fait aujourd’hui de mauvais livres n’ayant pu faire de bons souliers, helléniste fort peu habile, huit cents francs d’appointements, copiant du grec pour ceux qui le paient, élève et successeur du seigneur Bandini, dont l’ignorance est célèbre. Et il ne falloit pas dire seulement, comme vous faites, que cet homme cherche des torts dans les accidents les plus simples, mais qu’il est intéressé à en trouver, parcequ’il est cuistre en colère, dont la rage et la vanité cruellement blessée servent d’instrument à des haines qui n’osent éclater d’une autre manière. Ce sont là de ces choses sur lesquelles vous gardez un silence prudent. Fontenelle, dit quelque part Voltaire,étoit tout plein de ces ménagements. Il n’eût voulu, pour rien au monde, dire seulement à l’oreille que F..... est un polisson. Voltaire cachoit moins sa pensée ; mais il est plus sûr d’imiter Fontenelle. Malheureusement le choix n’est pas en mon pouvoir, et je suis obligé de tout dire." (Lettre à M. Renouard)

Je reprends la lecture de l'article du site paullouiscourier.fr :

"Courier quitte Milan le 27 octobre [1808]. A Bologne, il rencontre l’éditeur et bibliothécaire parisien Antoine Renouard qu’il connaît depuis des lustres. Il s’ouvre à lui de sa détermination à donner une traduction inédite du roman de Longus ; l’autre comprend l’importance du projet et s’engage auprès de Courier à publier texte grec et traduction française dès que sera achevée l’ambitieuse entreprise.

Le dimanche 5 novembre, Courier et Renouard entrent à la Bibliothèque laurentienne. Le premier demande à Furia à revoir le calepin. Exécution immédiate. Muni d’un texte grec du Longus établi par Louis Dutens, Courier va immédiatement aux pages des Pastorales. Confrontant le précieux manuscrit au document en sa possession, il montre d’emblée au préfet de San Lorenzo qu’en place et lieu de la lacune traditionnelle se trouve le texte jusqu’alors inconnu. Stupéfaction du bibliothécaire italien qui avait eu journellement entre les mains, durant plusieurs années, le manuscrit pour publier quelques mois plus tôt ses deux volumes de la traduction des Fables d’Esope mais ne s’était rendu compte de rien. Son adjoint l’abbé Saspero Bencini est également ébahi de cette trouvaille de Courier qui leur a échappé à son supérieur et à lui-même. De son côté, Renouard se réjouit et expose non sans liesse à un Furia mutique son projet d’imprimer le Longus."

"Le libraire parti à ses affaires, Courier et Furia se retrouvent le lendemain dans la bibliothèque. Là, ils commencent à collationner le manuscrit. Tâche ardue et pénible s’il en est tant l’écriture du moine, aussi menue que serrée, est indéchiffrable. La tension nerveuse est permanente, les discussions ouvertes. Habitués à l’écriture du moine anonyme, les deux bibliothécaires déchiffrent l’original pendant que Courier transcrit sur une feuille ce qui lui est dicté. Quand les deux lecteurs butent sur un mot ou un passage, le scripteur laisse un blanc dans la ligne avant de poursuivre. De temps à autre, le Français va à l’original et, meilleur helléniste et familier de Longus, devine ce qui n’avait pu être déchiffré par ses compagnons ; sous sa dictée, l’un ou l’autre des deux Italiens complète les manques. De sorte que la copie sera de trois mains différentes, celles de Courier, de Furia, de Bencini."

5. L'affaire de la tache.

"Arrive le fatidique 10 novembre. Le travail est en passe d’être terminé, sa partie la plus délicate à savoir le déchiffrage et la transcription de la partie habituellement lacunaire n’est plus qu’un souvenir. Le manuscrit fermé est sur la table. Resté seul, le Français est rejoint par les deux Italiens au bout d’une vingtaine de minutes. Il remet le calepin fermé à del Furia pour qu’il le range dans son bureau. Le préfet aperçoit une feuille qui dépasse du manuscrit avec certainement rôle de marque-page. Il ouvre le volume pour retirer la feuille et se rend compte que, barbouillée d’encre, cette feuille reste collée à la page où elle se trouve. Or, il se trouve qu’il s’agit de l’endroit du texte qui remplace la lacune. Ultérieurement, le 5 février 1810, Furia enverra à Domenico Valeriani une lettre ouverte ou factum reprenant toute l’affaire et accusant Courier des pires turpitudes. " Cette lettre a été publiée dans la Collection que dirige Del Furia : Della scoperta e subitanea perdita d'una parte inedita del libro I de' Pastorali di Longo, nella Collezione d'opuscoli scientifici e letterari (X, Firenze 1809, pp. 49-70 :

«A cet horrible spectacle, mon sang se glaça dans mes veines ; et, durant plusieurs instants, voulant crier, voulant parler, ma voix s’arrêta dans mon gosier ; un frisson glacé s’empara de mes membres stupides. Enfin, l’indignation succédant à la douleur : qu’avez-vous fait ! m’écriai-je ; quelle est la cause de ce malheur ? Il me répondit qu’il ne pouvait pas l’expliquer ; que, comme moi, il en était surpris, et qu’il n’en pouvait donner d’autre raison, si ce n’est qu’ayant ce jour-là remué l’encre avec les barbes de la plume pour la rendre plus fluide, et qu’ayant, par mégarde, jeté cette plume ainsi imprégnée sur la table, où se trouvaient des papiers, un de ceux-ci s’était taché par le contact de la plume et avait été ensuite placé comme marque dans le manuscrit…»

"Sollicité par le préfet de la Laurentienne d’endosser la responsabilité de cet accident, Courier lui remit ce billet rédigé et signé de sa main : Ce morceau de papier posé par mégarde dans le manuscrit pour servir de marque, s’est trouvé taché d’encre : la faute en est toute à moi qui ai fait cette étourderie. En foi de quoi, j’ai signé. Florence, le 10 novembre 1809 Courier "

Caricature photographiée sur la couverture de la revue RIDICULOSA, punaisée à la porte d'un Professeur d'allemand de l'Université de Bretagne Occidentale, faculté Victor Segalen de Brest porte D 305.

Le 12 novembre, Renouard se présenta à la bibliothèque : voilà ce qu'il écrit : "de retour le 12 novembre à Florence, où je n’avais à rester que douze heures seulement, je cours à la Laurentiane visiter MM. Les bibliothécaires et M. Courier. J’y trouve ce dernier avec M. Bencini, sous-bibliothécaire ; je les vois chagrins ; ils me montrent le manuscrit de Longus, et m’apprennent que la surveille, pendant une courte interruption de travail, une feuille de papier placée par inadvertance dans le manuscrit, y était restée collée, parce que cette feuille s’était trouvée fortement tachée d’encre en dessous. Je considère avec un chagrin aussi vif qu’amer cette malheureuse feuille collée tout à travers, et cachant tout une page qui était justement celle du morceau inédit. […] Je demande la permission de la décoller, afin de reconnaître l’étendue du dommage, et d’aviser à le diminuer, à le réparer, s’il était possible. M. Bencini m’engage à attendre l’arrivée du bibliothécaire en chef, M. Furia, qui effectivement ne tarde pas à venir. […] en sa présence, avec un peu de dextérité, animé par le désir de réparer le mal que je n’avais ni fait ni occasionné, mais qui cependant ne m’en chagrinait pas moins vivement, je parviens à détacher cette feuille, en la déchirant par morceaux ; et j’achève avec un plein succès cette petite opération."

Le 5 décembre, Del Furia invite le 5 décembre suivant un chimiste italien de renom, le professeur Gazzeri, à tenter de décolorer la tache d’encre pour accéder de nouveau au texte souillé. En dépit de plusieurs tentatives, le spécialiste n’y parvient pas.

Je ne veux pas relater comment l'affaire s'amplifia, et les écrits qui s'échangèrent, par voie de presse ou par publication. Seule la tache d'encre me préoccupe ; et maintenant que j'ai appris comment elle se fit, comment Renouard s'efforça de la nettoyer, comment Gazzeri échoua à la dissoudre, il ne me restera qu'une seule pièce à verser à ce dossier. Pourtant, auparavant, je dois rendre compte de ce qu'il advint du texte de Longus.

6. Daphnis et Chloé enfin publié dans son intégralité.

5 février 1810, Daphnis et Chloé traduction complète (par Amyot et M. Courier) à Florence chez Piatti, 60 exemplaires in-8°. Le fragment manquant est traduit par Courier en reprenant la manière naïve et les formes surannées d'Amyot. P.L. Courier retouche néanmoins le style en beaucoup d'endroits. Cette édition fit distribuée en partie par lui, et en partie confisquée le 25 juillet 1810 chez l'éditeur.

avril 1810 : édition du fragment inédit par Courier ; il sera réimprimé plus tard dans le second volume des Mélanges de critique et de philologie de Chardon de la Rochette (Paris, 1812, 5 vol. in-8°).

septembre 1810 : édition du texte grec intégral de Daphnis et Chloé : Longi Pastoralium de Daphnide et Chlöe, libri iv, opus et duobus codicibus mss.italicis primus integra graecè edidit P.L. COURIER, Romae, 1810, gr. in-8°. Cette édition tirée en 52 exepmplaires fut donnée toute entière par Courier en présent à ses amis et aux hellénistes les plus distingués de l'Europe.

septembre 1813 : Pastorales, traduction complète d'après le texte grec des meilleurs manuscrits par Amyot et M. Courier, Paris, F. Didot 1813, in-12° sur papier vélin et in-8° sur papier vélin.

mi-décembre 1821 : Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé, traduction de Messire J.Amyot, revue, corrigée, complétée de nouveau, refaite en grande partie par Paul-Louis Courier, vigneron, membre de la Légion d'Honneur, ci-devant cannonier à cheval, aujourd'hui en prison à Sainte-Pélagie, Paris, Alexandre Corréard, 1821, in-8°.

Cette édition fait partie d'une collection de romanciers grecs publiés par le même libraire. Les Pastorales de Longus de cette édition ont été réimprimées cinq fois la même année. Malgré la défense faite alors aux journaux de parler de cet ouvrage, quatre édition n'ont pas moins été vendues en 33 jours. Cette édition est précédée d'un Avertissement du traducteur su

r la lettre à Mr Renouard (p. v-xii), de la Lettre à M. Renouard, Libraire, sur une tache faite sur un manuscrit de Florence ( p. 1 à 52), de 10 Notes sur cette Lettre (p. 53 -54) et enfin d'une Préface (p. 57-64). L'appareil de notes sur le texte des Pastorales occupe les pages 251 à 288. L'ouvrage se termine par ces lignes : Paul-Louis Courier est entré en prison à Sainte-Pélagie le 10 octobre et en est sorti le 9 décembre 1821.

1825 : (Les) Pastorales, traduction complète par M.P.L. Courier, nouv.édit.,rev. et corr.,Paris, J.S. Merlin, 1825, in-16°, avec une planche.

Source : J.M. Quérard, La France Littéraire, link

http://www.paullouiscourier.fr/intro_a_la_lettre_a_m_renouard.htm

III. L'encre de la petite vertu.

De quel encre était cette tache qui résista si bien aux efforts de nettoyage et qui recouvrit si bien le texte inédit qu'elle créa, sur vingts mots, une nouvelle "lacune" ?

La réponse est donnée à la fin de ce passage de la Lettre à M. Renouard de P.L. Courier :

"Peu de jours après votre départ, les directeurs, inspecteurs, conservateurs du sieur Furia s’assemblèrent avec lui chez le sieur Puzzini, chambellan, garde du Musée : on y transporta en cérémonie le saint manuscrit, suivi des quatre facultés. Là, les chimistes, convoqués pour opiner sur le pâté, déclarèrent tout d’une voix qu’ils n’y connoissoient rien ; que cette tache étoit d’une encre tout extraordinaire, dont la composition, imaginée par moi exprès pour ce grand dessein, passoit leur capacité, résistoit à toute analyse, et ne se pouvoit détruire par aucun des moyens connus. Procès-verbal fut fait du tout, et publié dans les journaux. M. Furia a écrit au long tout ce qui se passa dans cette mémorable séance : c’est le plus bel épisode de sa grande histoire du pâté d’encre, et une pièce achevée dans le style de Diafoirus ou de Chiampot la perruque. Pour moi, je ne puis m’empêcher de le dire, dussé-je m’attirer de nouveaux ennemis, cela prouve seulement que les professeurs de Florence ne sont pas plus habiles en chimie qu’en littérature, car le premier relieur de Paris leur eût montré que c’étoit de l’encre de la petite vertu, et l’eût enlevée à leurs yeux par les procédés qu’on emploie, comme vous savez, tous les jours."

Faut-il comprendre que c'était, comme on dit d'une femme qu'elle est "de petite vertu", une encre de basse qualité, très courante et facile à ôter ? C'est ainsi que l'interprète le Centre de Ressources Textuelles et Lexicales ou CNRTL dans son article VERTU, puisqu' on trouve Courier cité à la rubrique étymologie :

3. a)1642 « femme vertueuse » (Corneille, Polyeucte, II, 4); 1677 « chasteté féminine » (Racine, Phèdre, II, 6); 1732(femme) de moyenne vertu (Lesage, Guzm. d'Alf., II, 6 ds Littré); 1909 demoiselle de petite vertu (Martin du G.,Devenir, p. 91); b) 1810 encre de la petite vertu « de mauvaise qualité » (Courier, Lettre à M. Renouard, p. 261);

Mais les lexicographes n'ont-ils pas été un peu vite en besogne en interprétant ainsi le texte de Courier?

Nous pouvons peut-être nous aider de quelques autres citations :

,«A neuf heures du soir, les deux exécuteurs de la vengeance des jeunes espiègles, se transportent sur la dunette, munis de cinq à six topettes d'encre de la petite-vertu. Ils bouchent la gouttière et répandent à flots le noir liquide dont ils se sont pourvus.» E. Corbière, La Mer et les marins,1833 -

"La nature ressemble à ces femmes qui ont un œil bleu et un œil noir. Voici l’œil noir dessiné à l’encre – à l’encre de la petite vertu. Oh! de la plus petite qu'on ait pu trouver!" Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, 1874.

"Être célèbre ! voilà le fond de cette bouteille d’encre de la petite vertu qu’on appelait Héloïse", Barbey d'Aurevilly, Les Philosophes et les écrivains religieux, 1860.

"D'un autre coté une seconde ombre, qui porte une coupe d'encre de la petite-vertu à la main, s'avance et me dit : "tant que tu n'auras pas farci la langue de Racine d'expressions pittoresques de ta composition, tant que l'argot ne sera pas la langue de l'argot, il n'y aura pas d'immortalité pour toi." Honoré Daumier, Les Cent et un Robert Macaire, 1839.

"Les Amours des grisettes, leurs aventures extraordinaires ; et détails intéressants sur les brodeuses, les blanchisseuses, les chamarreuses... le nom des endroits où elles se réunissent. Le tout écrit avec de l'encre de la petite vertu" titre d'un ouvrage anonyme, Éditeur au bureau, rue Dauphine, n ° 24, 1831.

"Badinier -- «La papetière... pas mal... un peu mûre. Je lui demande quelques pains à cacheter... j'amène adroitement la conversation sur l'encre de la petite vertu, ce qui me permet quelques plaisanteries gauloises ! Tout à coup un homme immense m'applique sur la tête un énorme registre, un doit et avoir ! C'était son mari ! " Le Premier Pas, Scène XVII, comédie d'Eugène Labiche, 1862.

On peut en conclure que "encre de la petite vertu" n'est pas une création de P.L. Courier, qui aurait appliqué à l'encre répandu sur le manuscrit un qualificatif auparavant utilisé pour les femmes légères et les opposer aux Lucrèces, ces dragons de vertu, que dis-je, ces parangons !

Tout au contraire, la séquence de mots apparaît comme une expression, la dénomination d'une encre de dessin (Barbey d'Aurevilly), d'écriture (Daumier), mais dont le sens équivoque peut permettre des propos grivois. Néanmoins, rien ne confirme ici le sens "encre de mauvaise qualité".

C'est bien, en réalité, le nom d'une encre, un nom de marque, une dénomination commerciale, et cette "Encre de la petite vertu" (E majuscule) était commercialisée depuis 1602 par le Sr Guyot et ses fils dans leur commerce et imprimerie lithographique, 5 rue du Mouton, près la Place de Grève à Paris. Cette encre, aux qualités exceptionnelles que nous allons voir, mais dont la composition était secrète, inspira bien des jalousie, bien des contrefaçons, si bien que plusieurs jugements furent rendus pour en protéger les droits. Ainsi le Moniteur judiciaire de Lyon précise-t-il en 1769 que "Le sieur Parizot, seul correspondant à Lyon du Sr Guyot de Paris continue de débiter en cette ville l'Encre de la petite vertu, et l'encre en poudre de la composition du Sr Guyot [...] L'encre de la petite vertu ne se débite à Lyon que dans les endroits indiqués ci-dessus". L'Année littéraire de 1774 s'offusque-t-il de voir apparaître "l'encre de la renommée" dont le nom fait concurrence avec celle de Guyot, tant "encre de la Petite Vertu" (deux majuscules) est synonyme, dans les esprits, d'excellence ! L'auteur écrit : "Encore une fois, Monsieur, il n'y a qu'une seule Manufacture d'encre en France, qui est celle du Sr Guyot. Il y en a une à Bruxelles, elle appartient encore au sieur Guyot.

Selon le Bazar Parisien de 1821 , "leur encre dont la supériorité est depuis longtemps reconnu, a l'avantage de supporter sans aucune altération les plus longs trajets de mer, et devient ainsi un objet d'exportation assez considérable. La fabrication s'élevait il y a quelques années dans cette Maison à 500 muids [ près de 15000 litres]."

On voit donc que cette expression "encre de la petite vertu", du moins avant que les auteurs du XIXe siècle ne jouent de l'ambiguïté du nom, désigne l'opposé d une "encre de mauvaise qualité".

Ne faut-il pas admettre que l'expression emploie "petite vertu" dans l'acceptation qu'en donne Littré qui cite Madame de Sévigné ? :

Petites vertus, qualités morales appliquées dans les petites choses.

Je suis triste, ma mignonne ; le pauvre petit compère [Ch. de Sévigné] vient de partir ; il a tellement les petites vertus qui font l'agrément de la société, que, quand je ne le regretterais que comme mon voisin, j'en serais fâchée. [Sévigné, 15 avr. 1676]

C'est peut-être l'origine de l'appellation commerciale de l'encre en question, mais, plus tard, on employa le terme parce que c'était l'encre à la mode ; et, comme nous parlons encore de bakélite, de bateau-mouche, de frigidaire, de cellophane ou de sopalin pour désigner l'objet commun par son nom de marque parfois caduc, les français qui vivaient du XVIIe au XIXe siècle parlèrent d'encre de le petite vertu pour désigner l'encre-pour-écrire son-courrier.

" Lorsque Mme de Staël prend trois fois par jour des bains d'encre de la Petite Vertu, elles [les coquettes] se parfument d'essence, elles se couronnent de roses." (Bertin d'Antilly, 28 juillet 1797).

C'est aussi ce que relève Balzac (Études de mœurs. 3e-4e livres. Scènes de la vie parisienne et scènes de la vie politique. T. XII (sic). Les comédiens sans le savoir ) : "— Quel est ce nouvel acteur ?— Voilà l’anecdote, répondit Bixiou. En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d’ambition, vint à Paris, et y leva boutique (je me sers de votre argot). Cet homme de génie (il jouit de vingt-quatre mille francs de rentes à Libourne où il s’est retiré) comprit que ce nom vulgaire et ignoble n’atteindrait jamais à la célébrité. M. de Parny, qu’il coiffait, lui donna le nom de Marius, infiniment supérieur aux prénoms d’Armand et d’Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms patronymiques attaqués du mal-Cabot. Tous les successeurs de Cabot se sont appelés Marius. Le Marius actuel est Marius V, il se nomme Mougin. Il en est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l’eau de Botot, pour l’encre de la Petite-Vertu. A Paris, un nom devient une propriété commerciale, et finit par constituer une sorte de noblesse d’enseigne. Marius, qui d’ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la première école de coiffure du monde.— J’ai déjà vu, en traversant la France, dit Gazonal, beaucoup d’enseignes où se lisent ces mots : UN TEL, élève de Marius."

La marque devenue "nom de chose" cherche toujours à défendre ses droits,et, en 1835, la première Chambre du Tribunal royal de Paris confirme que "la dénomination encre de la petite vertu est une propriété exclusive, désignant tel établissement plutôt que telle espèce d'encre." (Gazette des tribunaux, 29 juillet 1835).

L'encre de grande vertu

En 1904, Auguste Héraud,(1832-1885) dans son ouvrage Les secrets de la science et de l'industrie : recettes, formules et procédés d'une utilité générale et d'une application journalière J.-B. Baillière et fils (Paris) 1 vol. (VIII-432 p.) : ill. ; in-18, donne la recette de l'Encre de Julia de Fontenelle en précisant : " On atténue sa couleur en y ajoutant des quantités d'eau variable : c'est dans ces divers états d'atténuation qu'elle constitue les encres de grande et de petite vertu, double ou simple ". link

En effet, et j'aurais du y penser, l'encre de la petite vertu ne se définit qu'en relation avec une grande sœur (moins connue), et je découvre vite un document de 1847 intitulé Note pour MM. Béranger et Guyot [fabricants de l'encre de la Grande-Vertu] contre M. Larenaudière [fabricant de l'encre de la Petite-Vertu, qui conteste la raison sociale de ses concurrents, impr. G. Gratiot, 1847 29 pages.

Je recommanderais volontiers encore la lecture de l'article ENCRE du Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation publié par Gilbert-Urbain Guillaumin en 1839 link, et qui cite la grande et la petite vertu, encres de Paris dont la renommée n'est pas usurpée.

Comme sa cadette, la Grande vertu eut l'honneur de la Littérature, et on la trouve dans la Préface de Mademoiselle Maupin de Théophile Gautier :

"Et pourtant ils savaient mieux que personne, pour avoir souvent déjeuné avec eux, que les auteurs de ces charmantes tueries étaient de braves fils de famille, très débonnaires et de bonne société, gantés de blanc, fashionablement myopes, – se nourrissant plus volontiers de beefsteaks que de côtelettes d’homme, et buvant plus habituellement du vin de Bordeaux que du sang de jeune fille ou d’enfant nouveau-né. – Pour avoir vu et touché leurs manuscrits, ils savaient parfaitement qu’ils étaient écrits avec de l’encre de la grande vertu, sur du papier anglais, et non avec sang de guillotine sur peau de chrétien écorché vif."

On voit dans quel sens Gautier emploie le terme : "des manuscrits avec de l'encre de tous les jours, de l'encre comme chacun en utilise" : c'est, à mon sens, exactement dans la même acceptation que Paul-Louis Courier a utilisé "encre de petite vertu".

Me voilà parvenu bien loin de mon port d'attache...Ai-je encore des lecteurs, non sans-doute. Comme ces aventuriers abandonnés par leurs porteurs indigènes, comme ces explorateurs qui, cherchant un Passage du Nord-Ouest ou je ne sais quel pôle, ont perdu tous leurs compagnons, j'avance dans les solitudes glacées d'un blog déserté, ne m'adressant plus qu'à Toi Lecteur, cette divinité tutélaire de l'écrivain qui la tutoie en la laissant lire par dessus son épaule, faisant monter vers Elle les fumées de ses sacrifices, attentif à les voir acceptés, interprétant les silences éternels comme autant de signes favorables, et, par dessus tout, se soumettant à ses impérieuses mais muettes injonctions. Je te crois qui bougonne, aussi impatient de voir s'achever cet épanchement interminable que d'acquérir la certitude que tout a été dit de cette encre là qui, Mer Noire des Danaïdes, renouvelle sans-cesse ses flots. Oui, je t'entends, Toi Lecteur, mon frère qui t'écrie :"Va-t-il conclure, le bougre !". Mais j'ai encore en ma pennetière quantité de mie à distribuer aux petits oiseaux des champs, moi.

L'encre de la petite vertu, ferrogallique, indélébile et corrosive.

Voilà où, pour Paul-Louis Courier, les choses se gâtent. Rappelons qu'il révèle le nom de l'encre qu'il utilisait afin de montrer que c'est une encre très ordinaire, et donc très facile à détacher. Je parie que Paul-Louis présumait de cette facilité, mais ne s'était jamais livré lui-même à des tentatives de dissolution des taches qu'il ne devait pas manquer d'effectuer sur ses propres documents ; car je répugne à penser, comme l'infâme Furia, que Courier, poussé par des instincts profanateurs ou des soucis de copyright, réservait ces maculations aux manuscrits les plus vénérables.

En-effet, l'Encre de la petite vertu est "la seule indélébile, incorruptible, sans fleurs et sans dépôt. Son caractère d'indélébilité est bien constaté ; je connais moi-même la preuve. J'ai vu des Actes faits avec cette encre il y a plus de 150 ans, on dirait que la minute vient d'être expédiée. L'Encre est d'un très beau noir, et loin d'avoir souffert la moindre altération, il semble que le temps lui ai donné plus de luisant encore et de netteté." Hélas, ce témoignage de l'Année Littéraire de 1774 est accablant.

L'encre est si résistante au temps que c'est elle qui est choisie pour les actes notariés et les archives :

"aussi le gouvernement a-t-il voulu adopter, pour la rédaction des actes publics, une encre dont la composition fut reconnue la meilleure : c'est elle qui est désignée, depuis nombre d'années, sous la rubrique d'encre de la petite vertu dont on assure que voici la composition: Un litre d'eau de pluie dans lequel on fait infuser 125 grammes de noix de galle concassées que l'on expose au soleil pendant six heures en hiver et quatre heures en été et que l'on filtre ensuite. 32 grammes de sulfate de fer calciné au rouge et bien tamisé et 32 grammes de gomme arabique ; le tout mêlé et bien battu jusqu'à ce que le sulfate soit parfaitement dissous". (Cyprien-Prosper Brard Minéralogie appliquée aux arts, ou histoire des minéraux qui sont ..., Volume 1, 1821, p. 324).

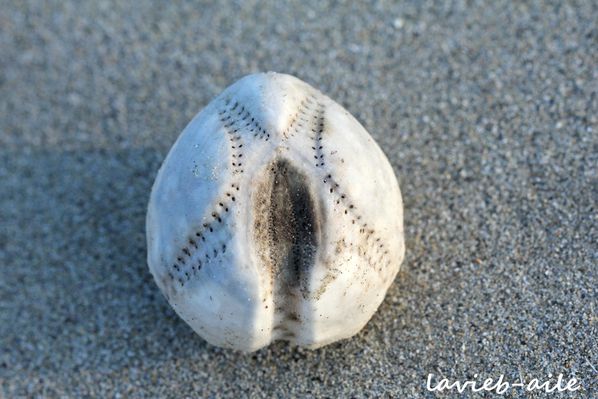

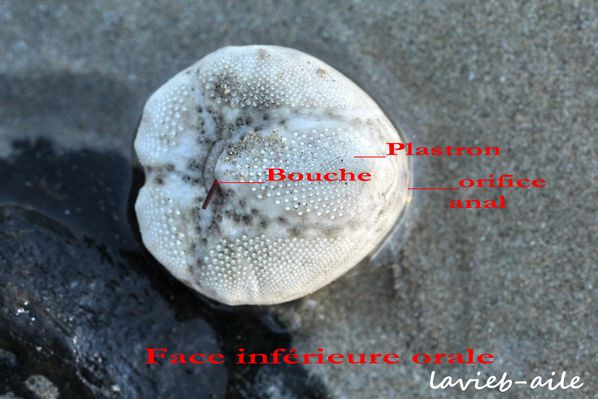

Chacun reconnaît dans cette recette celle des encres ferro-galliques, des encres apparues au XIIe siècle, appréciées pour leur noir velouté et pour leur indélébilité, et dont l'usage ne recula qu'à partir de 1850 devant les encres de synthèse. Elles ont servi aux copistes médiévaux comme aux dessinateurs de la Renaissance, aux Essais de Montaige comme à la Déclaration des droits de l'Homme, aux carnets de Léonard de Vinci,ou aux dessins de Rembrandt, au Guercin, à Eugène Delacroix, Victor Hugo ou Vincent Van Gogh.

Ces encres métallo-galliques (ferro-gallique, qui tend vers le roux, et cupro-gallique, qui tend vers le vert) résultent de l'action d'un agent tannant sur un minerai métallique. Elles différent des encres carbonées, comme l'encre de Chine, qui associent du noir de fumée et un liant d'huile ou de gomme, et qui sont faciles à effacer ou à gratter. Elles, au contraire, pénètrent les fibres du papier (ou du manuscrit), mais c'est leur fluidité qui a permis de passer de l'usage du roseau à celui de la plume d'oiseau. Elles étaient aussi très populaire auprès des artistes pour les dessins à la plume ou au pinceau. On retrouve ces encres sur des documents aussi divers que les manuscrits, des partitions, des lettres, des cartes géographiques, ou des actes officiels.

Les encres ferro-galliques ont l'inconvénient d'être corrosives, par oxydation du papier par les ions ferreux et par attaque des acides créés sur la cellulose; cette corrosion, très préoccupante pour les conservateurs des bibliothèques de manuscrits, peut n'être apparente qu'aux ultra-violets, ou être visible sous forme d'une décoloration brune au centre et autour de l'encre ; à un stade ultérieur, des fissures et craquelures se forment, jusqu'à perforer le papier et entraîner la perte de fragments. Cependant, toutes les encres ferro-galliques ne manifestent pas ces symptômes. Bien au contraire, une grande partie de notre patrimoine graphique comportant ce type d’encres reste très bien conservée.

Sources :

- La problématique des encres ferro-galliques à travers l’observation d’un manuscrit musical non autographe du 18es Tatiana Gersten, 2010, http://ceroart.revues.org/1698#tocto2n2

- L’encre ferro-gallique : un problème corrosif Amélie Roy 1er novembre 2009 http://www.archivistes.qc.ca/spip.php?page=article-24&id_article=512

Parmi les professionnels (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, MNHN-CNRS,Paris) concernés, aucun ne semble faire mention de l'encre de la petite vertu. Si toutes les encres ferro-galliques ont la même base, des secrets de fabrication sur des additifs peuvent créer des différences notables de qualité, et les sieurs Guyot avaient peut-être réalisé, avec leur encre best-seller, un produit doué de toutes les vertus.

Paul-Louis Courier peut reposer tranquille : sa tache, bien préservée dans le manuscrit Conv. Soppr. 627 de la Biblioteca Medicea Laurenziana, sera toujours visible, indélébile témoin de sa glorieuse découverte du fragment manquant des pastorales de Longus ; et les vingt mots que cette encre de la petite vertu recouvre comme un linceul revivent dans cent nouvelles éditions, et dans mille cœurs :

«Si c’est moi que tu baises, Chloé, tu baiseras ma bouche ; si c’est lui, tu baiseras ces poils qui lui viennent aux lèvres. Qu’il te souvienne, pastourelle, qu’à toi aussi une brebis t’a donné son lait, et cependant tu es belle. »

A ce mot Chloé ne put le laisser achever : mais, en partie pour le plaisir qu’elle eut de s’entendre louer, et aussi que de longtemps elle avoit envie de le baiser, sautant en pieds, d’une gentille et toute naïve façon, elle lui donna le prix. Ce fut bien un baiser innocent et sans art ; toutefois c’étoit assez pour enflammer un cœur dans ses jeunes années.

.

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)