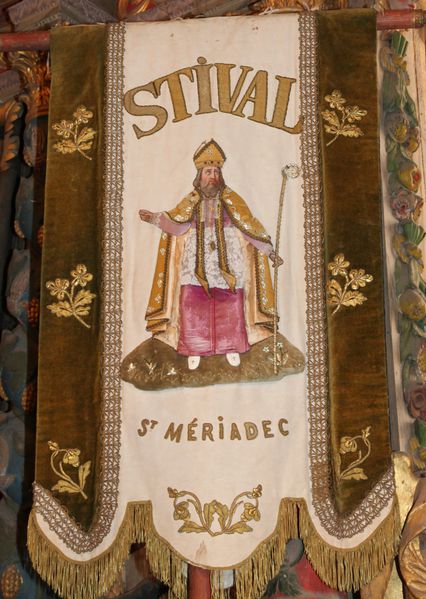

L'église Saint-Mériadec en Stival (56) :

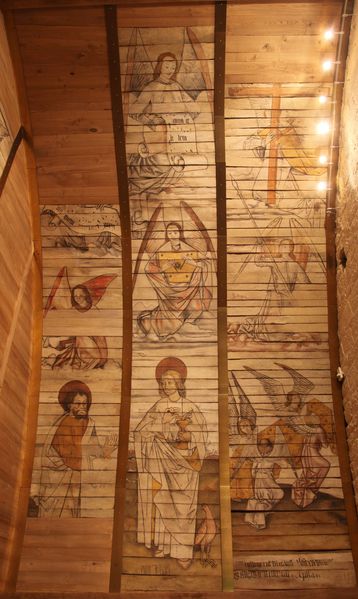

Légende de saint Mériadec, peintures murales.

En 1985 puis en juin 1986, des peintures murales ont été mises à jour, encadrant la maîtresse-vitre du choeur et racontant la vie de saint Mériadec. Classées aux Monuments historiques, elles ont été restaurées par l'entreprise Pierre Laure.

Elles étaient pourtant déjà partiellement visibles en 1883 pour l'abbé Euzénot qui décrit "huit fresques qui, pour être anciennes, n'en sont pas moins détestables". ('Bull. S.A.F. 1883 p. 282). Quatre autre étaient masquées.

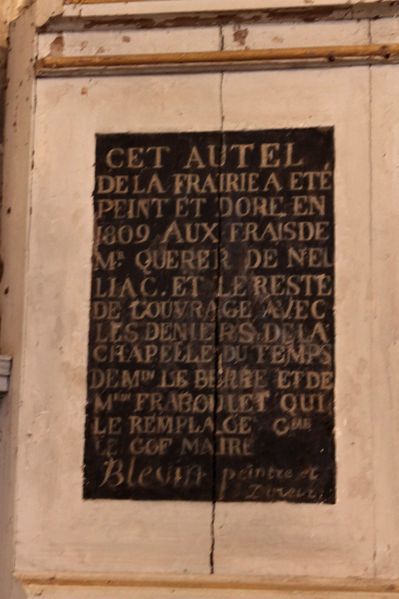

Pour les dégager, l'atelier Jean Jubin a du déposer un retable du XVIIIe siècle réalisé par le sculpteur Louis-Marie Le Magado et le peintre Martin Le Corre, retable en bois polychrome classé Monuments historiques en 1982 :

Dans les années 1980, le retable en place, masquant les peintures murales (photographie Jean Jubin) :

/http%3A%2F%2Fwww.pontivy.fr%2Fpatrimoine%2Fpublic%2F2010%2F.RETABLE_AVNT_RESTAURATION_6_m.jpg)

http://www.pontivy.fr/patrimoine/index.php?post/2010/05/20/De-Stival-%C3%A0-Sainte-Anne-d-Auray

Stival, ancienne trève de Malguénac, est sur le territoire de la puissante famille de Rohan dont l'origine remonte à 1120 et, à cette époque, c'est Jean II de Rohan (1452-1516) qui est vicomte de Rohan, de Léon et comte de Porhoët. Avec son épouse Marie de Bretagne, il exerce une puissante activité de mécénat architectural et artistique ( voir Le retable de la chapelle Notre-Dame de La Houssaye à Pontivy (56). ), dans le souci d'étendre son influence et de devenir duc de Bretagne.

Son souci de doter la chapelle de Stival d'un cycle de peinture dédié à la vie de saint Mériadec est en relation avec la nécessité d'assurer leur légitimité et d'enraciner leur pouvoir puisqu'en 1479, le vicomte de Rohan avait fait établir un Mémoire où il soutient qu'il descend du troisième fils du roi Conan; les autres fils étant saint Mériadec, l'aîné, et le successeur du roi Conan, le second. Il remonte ainsi, "de père en fils en droicte ligne masculine" au roi Conan, du Ive siècle, avec une double ascendance royale d'une part (plus ancienne que les ducs de Bretagne et que les rois de France), sainte d'autre part avec saint Mériadec, évêque de Vannes. (Voir André-Yves Bourgés, Le contexte idéologique du développement du culte de saint Mériadec, http://fr.scribd.com/doc/2348375/Le-culte-de-saint-Meriadec )

Dans le même temps , Jean II fait construire le château actuel de Pontivy, habitable vers 1485, et vers 1500 sa chapelle est consacrée à saint Mériadec.

Deux autres sanctuaires honorent ou honoraient saint Mériadec : l'église de Noyal-Pontivy, où se trouve ce qu'on nomme "le tombeau de saint Mériadec" ; et Saint-Jean-du-Doigt à Plougasnou, dont l'église est construite sur un ancienne chapelle dite de Traon-Mériadec et qui conserve une statue et une relique du saint. Ce dernier lieu est bien situé sur les terres d'influences des vicomtes de Rohan, comtes de Porhoët (Pontivy et Noyal-Pontivy) mais aussi vicomte de Léon.

Le vicomte (ou les chanoines à son service) pouvait citer en référence la Vita de saint Mériadec du Légendier de la cathédrale de Vannes (perdu depuis), ou un lectionnaire de la cathédrale de Tréguier (perdu depuis la révolution, mais une copie est disponible).

Nous disposons actuellement de la Vie de saint Mériadec étable par le frère Albert Le Grand dans sa Vie des saints de bretaigne armorique, Nantes, 1637 ou de celle de dom Guy-Alexis Lobineau Les Vies des saints de Bretagne, Rennes 1725 link. Les Propres des diocèses (partie des bréviaires propre à chaque diocèse pour célébrer les saints locaux) relatent aussi sa légende : Propre de Nantes de 1790, Propre de Vannes de 1660, 1726 et 1757.

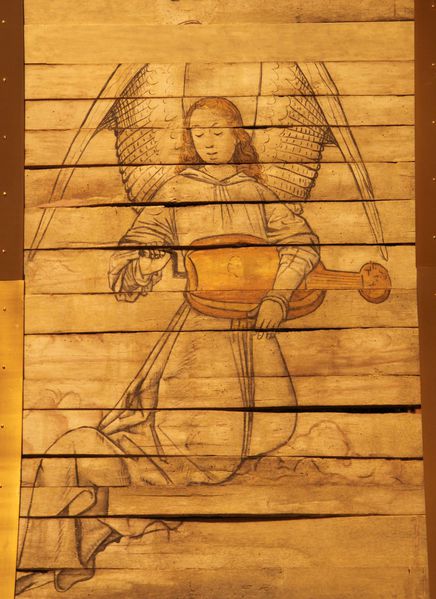

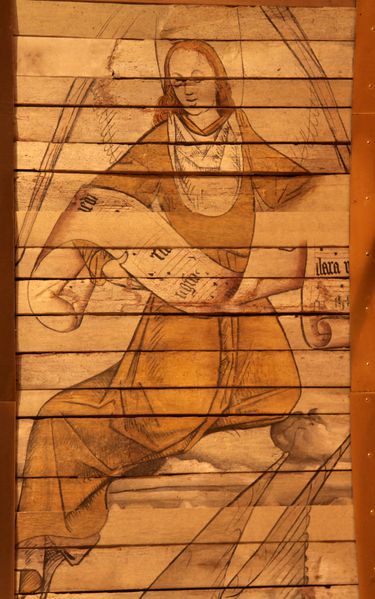

Les peintures murales.

Ce ne sont pas des fresques, dont la peinture est appliquée sur un enduit frais, a fresco, et qui sèche ne même temps que lui, mais des peintures a tempera, dont les pigments sont liés à l'oeuf (jaune d'oeuf ou oeuf entier) ou parfois le miel ou le lait et appliqués sur une préparation sêche de plâtre ou de craie : elle est difficile à utiliser car elle sèche vite, durcit et devient insoluble. De plus, elle est sensible à l'humidité. L'aspect en est mat. A Saint-Mériadec, les pigments (rouge de cinabre, bleu azurite, vert de cuivre) protégés par l'écran du retable, ont préservé leur éclat, .

La datation a pu être précisée par l'étude des costumes et évaluée à la fin du XVe siècle (1480-1500, Charles VIII). En effet, les hauts-de-chausse unis ou rayés, les pourpoints resserrés à la taille, les couvre-chefs à large bords, et le style des chaussures sont caractéristiques.

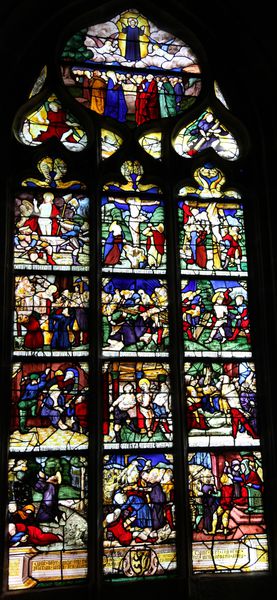

Elles sont organisées en deux sous-ensembles, l'un à gauche du vitrail illustrant l'engagement de Mériadec dans la vie ecclésiastique puis d'ermite, l'autre à droite montrant son accession malgré sa volonté au poste d'évêque de Vannes. De chaque coté, six panneaux organisés en deux registres se lisent en débutant en haut à gauche.

Je donne en titre celui que je trouve édité sur une plaquette distribuée dans l'église aux visiteurs.

J'ai transcrit les inscriptions en moyen-français comme j'ai pu, n'en ayant pas trouvé de relevé. Les erreurs y sont certainement nombreuses, d'autant que leur conservation est parfois trés médiocre ou parcellaire. Ces légendes répondent à un modèle très répandu sur les vitraux de la même époque (et sur celui de la Passion, de 1552, ici même) débutant par Comment... Des tildes remplacent les lettres m dédoublées, je les ai indiqué entre parenthèse. La première lettre de chaque inscription est peinte en rouge, comme dans les manuscrits et les incunables.

Après cette inscription, j'indiquerai le passage de la Vie de saint Mériadec qui lui correspond.

Puis j'étudierai les détails de l'image.

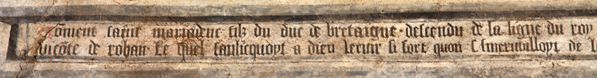

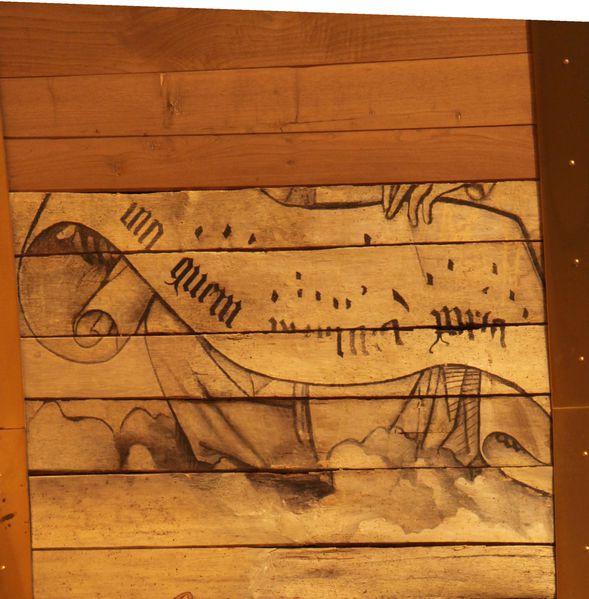

I. Mériadec, fils du roi Conan et frère des Rohan.

a) Inscription: Com(m)ent saint mariadeuc, filz du duc de bretaigne . descendu de la ligne du roy cognan prouche du vico(m)te de rohan . Lequel saplicquoyt à dieu le ciur si fort qu'on s'emerveilloyt de la saincte vict qui demenay en (n) la tennelle.

b) Selon Albert Le Grand, saint Mériadec naquit en 758 en Bretagne armorique, et ses parents l'envoyèrent à la cour du roi de Bretagne "et y demeura cinq ans entiers, vivant parmi les autres courtisans sans se souiller des vices ordinaires de la cour, comme la salamandre dans le feu sans se brûler. Il était dévot envers Dieu, lequel il servait fidèlement."

L'inscription est proche du texte latin du Bréviaire de Vannes de 1589, reprenant le lectionnaire de cette ville : Beatus Mereadocus de genere Brittannorum ex recta linea consanguinitatis Conani regis magnifici procreatus.

c) On admet que Mériadec naquit plutôt au début du VIIe siècle. Le roi légendaire Conan-Mériadec serait né en Grande-Bretagne à la fin du IVe siècle, puis serait devenu chef de guerre en Gaules comme duc d'Armorique avant de devenir le premier roi de Bretagne.

d) l'image montre Mériadec assis en train d'étudier, et quatre autres personnages, dont le roi. En arrière-plan, un paysage riche en constructions (tour, toits) sans perspective, avec deux arbres, deux personnages près de la tour et un autre gravissant une côte.

L'étude des chapeaux montre trois types : celui de Mériadec rappelle le bonnet carré des clercs et se retrouve sur la tête du personnage du milieu. Nous voyons aussi deux chapeaux en forme de cône, et un chapeau à larges bords orné d'une médaille. Comparons aux portraits de Charles VIII (1483-1498):

/http%3A%2F%2Fwww.genefourneau.com%2FCharles%20VIII%20Small.jpg)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VIII_de_France

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VIII_de_France

II. Mériadec donne ses biens aux pauvres, se fait moine.

a) Inscription : Com(m)ent il don(n)a son bien aux povres; et puis laysa laytat (mondagey?) et semut en ce lieu cy et hermittant au parmi d'un hope qui estayt ycy pour lors amille pas du chasteau de pontuit estant vestu des plusgros d...

b) Albert le Grand : "Mériadec resta cinq ans chez le roi Conan puis décida de revenir chez lui, où son père voulut le marier ; devant le refus du jeune homme et son souhait de rentrer dans les Ordres il l'établit comme riche ecclésiastique, pourvu des meilleurs bénéfices : "il reçut tous les ordres par les mains de l'évêque de Vannes, saint Hincweten, jusqu'à la prêtrise inclusivement. Ayant chantré Messe, il jugea que cette dignité recquérait un genre de vie toute autre que celui qu'il avait mené par le passé". Il se démit de tous ses bénéfices, vendit son patrimoine et distribua ses biens aux pauvres, "et se retira en un lieu fort écarté et solitaire, au vicomté de Rohan, non loin de la ville de Pontivy".

c) Cet endroit retiré à mille pas du chateau de Pontivy, c'est bien-entendu Stival, à l'endroit où la chapelle fut construite.

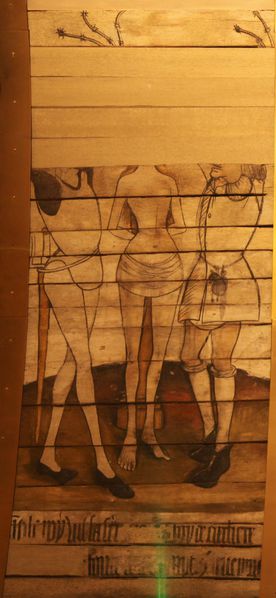

d) L'image : Mériadec est vêtu comme sur l'image précédente ; il donne des pièces de monnaie à trois pauvres, pieds nus, ou estropiés marchant avec canne ou béquilles. En arrière-plan, l'une des trois tours du chateau de Pontivy. Il reste à interpréter le personnage coiffé d'un turban.

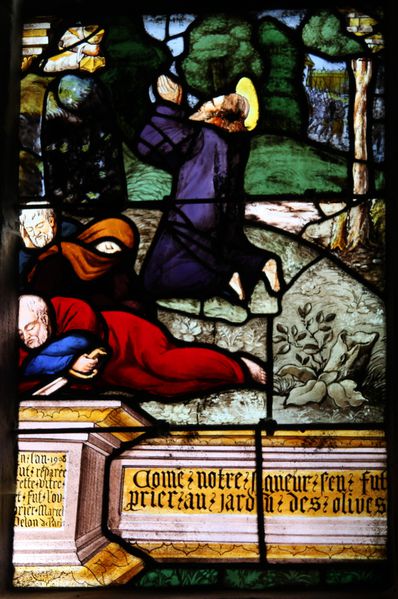

III. Le saint ermite en prière à Stival, près Pontivy.

a) Inscription : Com(m)ent il estoyt en noraysson davant deux pierres dont lungne est a céans et l'autre...

b) Je ne trouve pas mention de ces pierres dans la Vie d'Albert le Grand ni dans celle de dom Lobineau ; mais cela semble faire allusion à des lechs, et notamment à la pierre surnommée "prie-dieu de Mériadec" qui se dresse à quelques mètres au sud de la tour de l'église. "Haut de 1m75 à partir du sol, il a été dans la partie supérieure de la face est, sur une longueur de 0,90m, [taillé profondément au dessus de la base qui restant en saille, formerait ainsi une sorte d'accoudoir. Dans la partie amincie apparaissent des restes de sculpture,[...]} comme un fut de croix surmonté par un triangle de façon à figurer une croix de Saint-André[...] Le sommet du lech est creusé d'une cavité où est plantée une petite croix de pierre à branches courtes et de longueur différente. La face ouest porte en creux comme la trace d'un pied de chêvre. D'après la tradition locale, assez peu respectueuse en cet endroit, saint Mériadec était souvent distrait en ses prières par les ébats d'une chêvre qui venait le visiter. Un jour, saisi d'impatience, il se leva, se plaça derrière l'animal et d'un coup de pied vigoureux, le précipita sur le lech qui se creusa sous le pied de la chêvre. En même temps, lélan fut si fort que le pied du saint, rencontrant une pierre, y rentra profondément, laissant un sillon sous la forme d'une chaussure gigantesque. Cette pierre, lors de la construction de l'église fut mise dans le mur, du latéral sud, près de la cage d'escalier, où on la voit encore." (abbé Euzénot, B.S.A.F.). Ce lech a bénéficié des compétences de la Société préhistorique de France, qui révèlé dans son bulletin en 1916 que cette chêvre n'était autre que le Diable. Pierre Saintyves, de la même société, a pu reconnaître dans la croix de saint-André de la face est une croix "certainement carolingienne". Ce lech est sans-doute le même qui est signalé comme situé dans le cimetière, décrit comme "lech à croix sculpté" et nommé "oratoire de St-Mériadec".(Bull. Soc. Polym. Morb. 1861) ;

c). on objectera que, si les pierres qui figurent sur l'image ressemblent tout-à-fait à des menhirs ou des stèles christianisées, on n'y voit pas la chêvre. Je répondrai ce que Saint-Exupéry répondit au Petit-Prince qui voulait son mouton : "ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans". La chêvre, elle, est dans l'oratoire et on voit son ombre près de la porte.

On voit aussi à gauche, à nouveau, le chateau de Pontivy, ses mûrs sans fenêtres, son pont-levis et ses trois tours.

contiennent la seule représentation connue du château féodal de Pontivy avec ses quatre tours.

IV. Il refuse l'offre de revenir à la cour royale.

a) Inscription : Com(m)ent l eut de...plusieurs de se parents et amis vid..du saint moine yci en l(herm)itage... le..les aultres pour le ramener au monde dont il refusait la (moralité?).

b) Albert Le Grand : "Ses parents, ayant eu avis de son intention tâchèrent à l'y divertir et y employèrent le crédit & sollicitaion du seigneur de Rohan, son premier parent, et mesmes celui du roi, et des principaux de la cour. Mais l'amour de Dieu l'avait tellement prévenu qu'il fut insensible à toutes leurs persuasions".

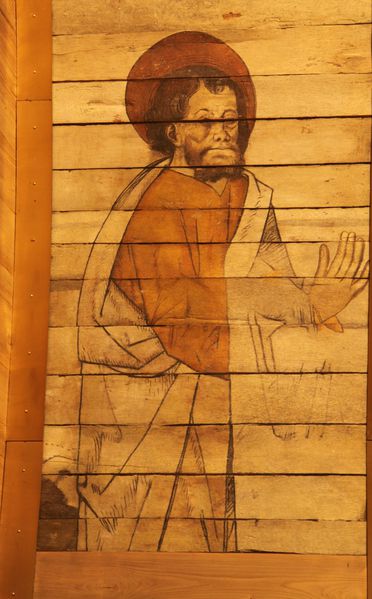

c) Sur l'image, le roi se distingue aisément par sa couronne et son camail d'hermines ; les autres nobles portent le chapeau à larges bords. Le moine porte à la ceinture un chapelet à sept gros grains, comme les sept douleurs de la Vierge.

V. Il prie le vicomte de Rohan de poursuivre les voleurs.

a) Inscription : ??

b) Albert le Grand : "Le vicomte de Rohan, son proche parent, l'étant allé une fois voir, saint Mériadec se plaignit à luy du dommage que les paroisses circonvoisines receviaent journellement de quelques voileurs qui, sortant de quelques cavernes de la prochaine forest, se rueoient à l'improviste sur le plat pays & commettoient de grand exces de brigandages sur le pauvre peuple qui en estoit extrémement grevé, l'exhortrant à donner ordre de faire justice de ces voileurs & en nettoyer le pays. Le vicomte lui répondit qu'il l'eut bien désiré, mais qu'il ne le pouvait aisément faire. Alors le Bienheureux saint Mériadec lui répartit : "Mon cousin, octroyez-moi trois foires franches pour la paroisse de Noyal : l'une pour les Nones de juillet ( qui est le sixième du mois), l'autre le sixième des Ides de septembre (c'est le huitième du mois), le troisième le premier jour d'octobre, & je les extermineray en quelle sorte que jamais plus le pays n'en sera incommodé. Le vicomte luy accorda sa demande, et en peu de jours, le saint accomplit sa promesse, et par ses prières débarrassa le pays des ravines de ces brigands. Ce que voyant ledit seigneur de Rohan, il rendit graces à Dieu et à saint Mériadec & octroya les trois susdites foires, qu'il fit confirmer par le roy & publier par toute la Bretagne".

c) Il se tenait dix foires à Pontivy, sept qui duraient un seul jour, et trois qui duraient sept à dix jours : la Foire de la Noyale qui commence le cinq juillet, la foire de Houssaye le neuf septembre, et la Broslade le vingt-deux octobre. Les foires de Noyal attiraient plus de gens que partout ailleurs et les seigneurs de Rohan y tenaient leurs "plaids", séance de justice annuelles. La situation de Noyal-Pontivy entre Oust et Blavet fit de ces foires des évenements commerciaux de première importance, si bien "qu'on assiste à l'abandon du réseau routier gallo-romain et à l'essor de Pontivy comme nouveau noeud routier "(http://www.tudchentil.org/spip.php?article697)

Cet épisode est loin d'être une quelconque anecdote puisqu'elle se situe au coeur du pouvor économique et judiciaire des Rohan ; car ce sont ces foires médièvales qui ont fait la fortune de la famille, et il est capital de montrer la légitimité des droits perçus par les seigneurs de Rohan : nécessité d'insister sur la franchise de ces foires, sur le fait qu'elles auraient été "octroyées" par le vicomte, "confirmées" par le roi, et "publiées par toute la Bretagne". Mais le fait que ces foires soient instituées en même temps que le pays était débarrassé de ses voleurs est tout aussi capital, comme l'illustre le conflit qui amena Alain VI de Rohan à défendre en 1285 son droit et privilège de punir un voleur en sa ville de Pontivy : l'exercice de la justice, le droit de châtier est l'expression hautement symbolique du pouvoir des vicomtes.

La préoccupation des Rohan d'établir une parenté avec saint Mériadec semble n'être apparue qu'au XIVe ou XVe siècle (avec une première mention de ce saint dans leurs actes officiels en 1438), et André-Yves Bourges fait l'hypothèse d'un moine au service des Rohan au chateau de Pontivy, voire d'un scriptorium en leur abbaye cistercienne de Bon-Repos, pour rédiger une Vita de saint Mériadec en 1430 afin de participer à une mythification des origines. Et il se trouve que les foires de Noyales furent peut-être l'occasion de ce projet de mystification par l'hagiographie factice ou réécrite, puisque c'est deux ans avant cette date de 1430, le 18 octobre 1428, que le duc Jean V donna à Alain IX de Rohan les lettres stipulant que "Et en regart de trois foires autrefois fondées en son terrouer de la vicomté de Rohan en l'honneur de saint Meriadech et de sainte Noyale, nommées Noyal, la Houssaie et la Broaladre, quelles tousdiz ont esté et sont francehes de touz devoirs, requerant que les y vuillons maintenir, nous voulons et octroions pareillement que aucuns desd impostz n'y soient levez et que lles en demeurent franches et quictes."

d) l'image montre Mériadec face à trois cavaliers (le vicomte, le roi et un troisième) et trois ecuyers. Les données concernant le costume abondent : je note les chausses rayées ; l'éperon parfaitement visible ; la chevelure mi-longue, etc...

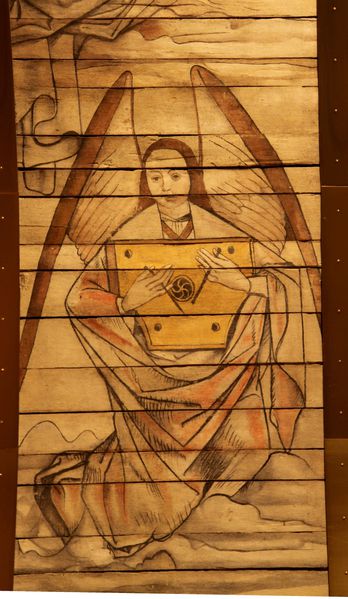

VI. La cloche de Mériadec guérit une femme sourde.

a)Inscription : ...plusieurs maladies...

b) Albert Le Grand ne dit rien d'autre que ceci : "Sa sainteté était si connüe par toute la Bretagne que de toute part le peuple se rendoit en son Hermitage pour participer aux graces et faveurs que Dieu lui départoit par ses mérites".

En 1725, dom Lobineau est plus prolixe : "Il n'est point incroïable, après un changement si extraordinaire où sa persévérance égala sa ferveur, qu'il ait, comme on a dit, rendu la vüe aux aveugles et l'ouïe aux sourds, guéri les boiteux, fait marcher les muets, appaisé les tempêtes, procuré un heureux retour aux mariniers, délivré les hommes de l'obsession des démons."

c) l'image trouve sa source ailleurs: dans la présence en la chapelle du Bonnet de Saint Mériadec, une cloche en cuivre battu de 21 cm de haut avec l'anse, en forme de bonnet carré, muni d'un battant. Sur l'un de ses cotés on lit les mots PIR TUR FIC IS TI, écrits de haut en bas. Elle appartient au groupe des six cloches à main d'origine gauloise ou irlandaise conservées en Bretagne, avec celle de Saint-Pol Aurélien en la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (Haut=Moyen-Âge), celle de saint Ronan à Locronan, celle de la Société d'émulation des Cötes d'Armor ( venant peut-être de Perros-Guirrec) du XIIe siècle . Elles étaient initialement frappées de l'extérieur comme des gongs, et possédent toutes des capacités de guérir certains troubles. Celle de saint Mériadec passe pour soigner les maux de tête et d'oreille, et même la surdité. Elle appartient au trésor paroissial depuis les temps immémoriaux, et la tradition en attribue la possession à Mériadec lui-même. Au commencement de la Révolution, elle fut transportée à Pontivy, mais les habitants de Stival allèrent la rechercher. En mars 2009, elle fut dérobée lors du cambriolage du presbytère, puis retrouvée à Cannes en août.

Lors du pardon de saint-Mériadec, elle est portée en procession, et les fidèles peuvent demander que leur soit imposée la cloche, exactement comme on voit le saint le faire sur la peinture murale.

Voir sur ces cloches et les pouvoirs thérapeutiques du son : La Roue à carillon de Confort-Meilars, celle de Locarn et de Priziac .

d) l'image montre que Mériadec a perdu deux grains a son chapelet ; il bénit une femme en lui imposant la cloche, alors que deux estropiés accourent au bruit des miracles qui s'accomplissent ici.

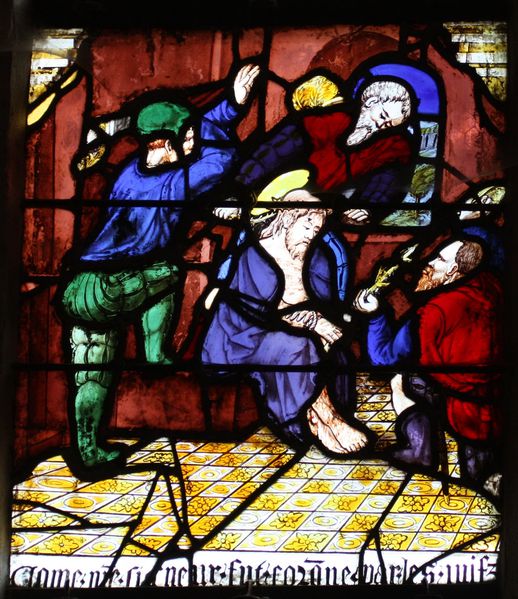

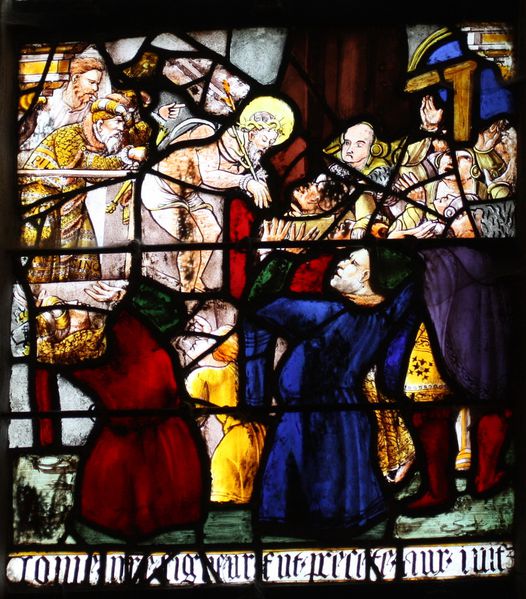

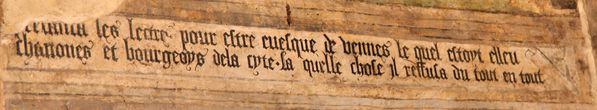

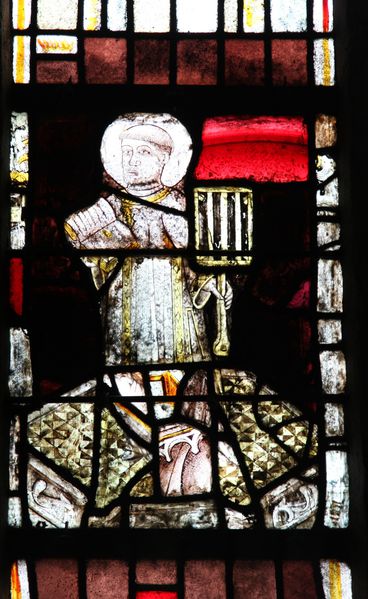

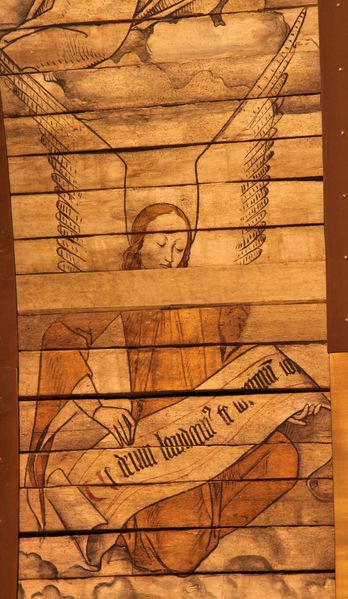

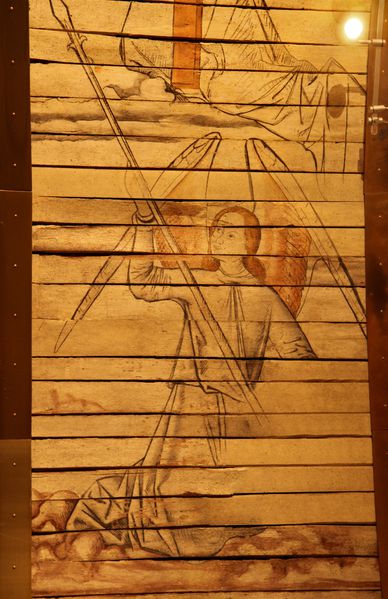

VII. Il refuse aux chanoines de devenir évêque de Vannes.

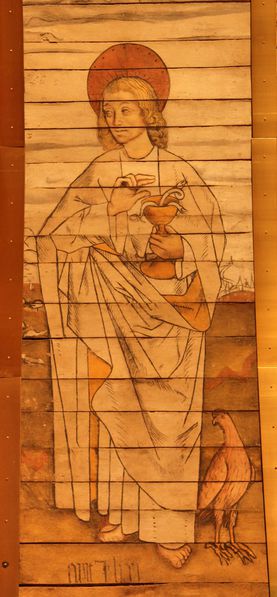

a) Inscription : Com(m)ent on luy présenta les lectres pour être évesque de Vennes lequel estoyt elleu par le conseil des chanoines et bourgeois de la cyté la quelle chose il refusa du tout en tout.

b) Albert Le Grand : "Cependant que saint Mériadec ravissait toute la Bretagne de sa sainteté, saint Hincweten, évesque de Vennes, vint à mourir ; duquel les obsèques faites, le clérgé et peuple s'assemblèrent pour faire élection d'un pasteur digne de posséder ce Siège et convinrent unanimement en nostre saint Mériadec, lequel fut eleu et déclaré evesque de Vennes, et députèrent quatre chanoines pour l'aller trouver & lui faire scavoir l'élection qu'ils avoient faite de luy, les chargeant expressément que, sans avoir égard à ses excuses, ils l'amenassent en ville. Il le furent trouver en son Hermitage et luy firent scavoir leur commission, dont il fut bien étonné, se voyant obligé de quitter sa cgère solitude et de s'en retourner de rechef converser parmi les hommes, et ne voulait condescendre à leur requeste, rejetant loin de soy la pesanteur d'un si lourd fardeau trop disproportionné à ses faibles épaules. "

c) La "liste de évêques de Vannes" donnée par Wikipédia donne effectivement, après saint Patern, premier évêque du Ve siècle, saints Clément, Modeste, Armand, Saturnin, Guénin, Ignoroc, Budoc, un saint Hinguéthen (657-659 ?) auquel succède Mériadec quatorzième évêque de Vannes de 659. Cela ne fonde en rien l'historicité de cet épiscopat légendaire.

L'élection, ou désignation canonique, n'est pas un vote sans gravité, une proposition banale, mais un processus réglé par le droit canon, où le Chapître épiscopal qui gére la succession après la mort de l'ancien évêque désigne un titulaire dans un choix qui sera ensuite confirmé par le supérieur hiérarchique (à moins que l'élection soit faite par provision apostolique en consistoire). Mais cela ne se fait pas, comme jadis où une cerémonie le scrutinium serotinum, précèdait le samedi soir le sacre du lendemain, en un jour, mais donne lieu à de longs débats, études de questions, réponses à des points du droit canon, enquête approfondie sur la personnalité de l'impétrant, lors de ce qui se nomme "le procès de confirmation" où un juge confrmateur s'enquiert d'éventuels empêchements.

Cette élection fait accéder à la titulature, au titre qui va conférer les pouvoirs sacerdotaux (la charge de sanctifier) et les pouvoirs pastoraux (enseignement et gouvernement), les pouvoirs temporels n'étant octroyé qu'après serment de fidélité au roi de France.

Face à la gravité et la lourdeur de cette élection, on imagine bien qu'un "refus" de l'intéressé ne soit pas vraiment de mise, et qu'un membre du clergé ne puisse décliner, ne serait-ce que par obeissance, la charge qui lui est confiée; d'ailleurs, il est déjà titulaire, et investit du droit au siège épiscopal. Les lettres qui lui sont présentées ne sont pas des courriers, mais les titres de sa nomination.

d) l'image

- Légende : on note l'orthographe lectres, "lettres officielles", que l'on retrouve indirectement dans notre "lecture". Le latin littera, "caractère d'écriture" a donné lettre, "missive, acte officiel, écrit", et au XVe siécle on emploie les formes lettres (180 occurences dans le dictionnaire du Moyen Français 1350-1500) et lectres (27 occurences).

- pour les différentes lettres d'armes, missives, minatoires, pendantes (où un sceau est attaché par un ruban), procuratoires, répulsoires, réquisitoires, révocatoires, subreptices (frauduleuses), testimoniale, d'admonition, de complainte, de créance (qui donne pouvoir à un ambassadeur de converser avec l'interlocuteur), de debitis, de pareatis ou de vidimus, et j'en passe. On remarque aussi l'orthographe evesque, rappelant que notre mot évêque dérive de la forme raccourcie episcu, du latin episcopus, "surveillant, qui supervise".

- image : derrière l'ecclésiastique en surplis, qui a ôté son chapeau en signe de respect et qui tend les fameuses lectres, le personnage qui reste coiffé, vêtu d'un manteau douilletement garni de fourrure à l'encollure, pourrait être le vicomte de Rohan, lequel portait à la ceinture sur chacune des peintures précédentes une aumonière bien large : cette présence rappellerait que c'est l'appui du vicomte qui permet cette nomination, en remerciement de l'épisode des voleurs et des foires.

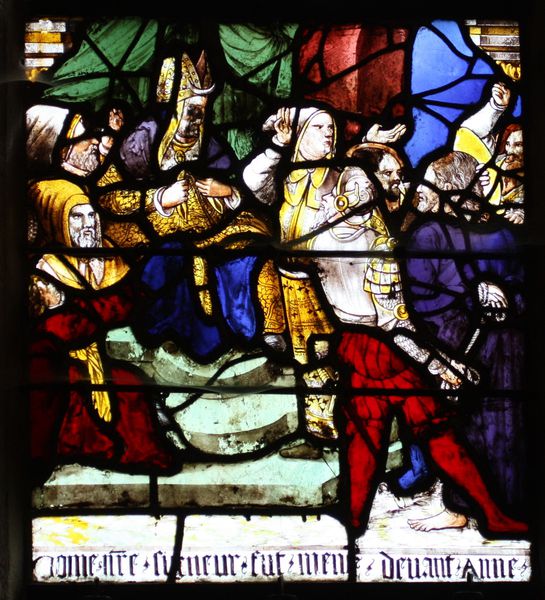

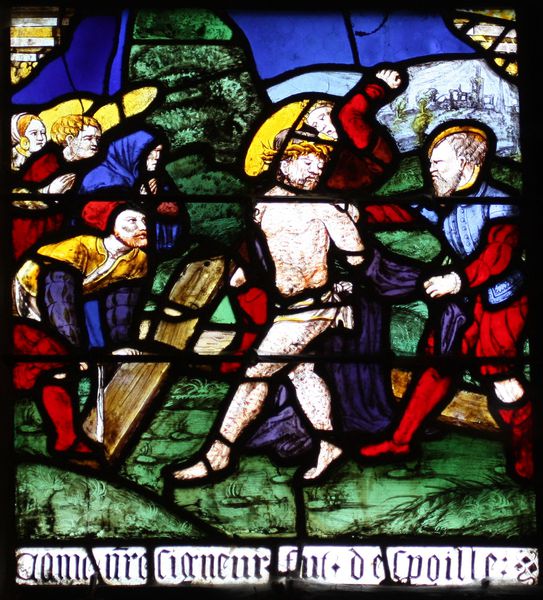

VIII. Il accepte enfin, devant toute une délégation.

a) Inscription : Com(m)ent ...Mariadeuc ellut évesque de vennes par...les évesques de bretaigne et des plus pu...et bourgeois vinrent..à son hermitage et lamenèrent par toute...commandement du pape.

b) Albert Le Grand : "Les commissaires, voyans que leurs prières et persuasions ne servoient de rien, l'enlevèrent de force et l'emmenèrent à Vennes, où tout le peuple le reçeut avec une joie extrème & ne bougèrent d'auprès de luy de peur qu'il n'échapast, jusqu'au lendemain que tous les évesques de Bretagne s'estans assemblés en l'église cathédrale de Vennes, il fut déclaré Evesque de ladite Ville & peu-après fut sacré en l'Église de Saint Samson à Dol, par l'archevesque dudit lieu, Métropolitain de Bretagne, et vescut quelques années an cette prélature, s'aquittant en bon Pasteur à l'endroit de ses Oüailles."

c) La mention de la cérémonie à Dol est anachronique, puisque le diocèse de Vannes dépend de la province ecclésiastique et de l'archidiocèse de Tours ; ce n'est que sous Nominoé, en 848, que Dol prétendit au titre d'archevéché, avant que les évêques de Tours n'obtiennent en 1209 le désaccord officiel du pape. Cet anachronisme subsite si on accepte la date de naissance de saint Mériadec proposée par Albert Le Grand en 758, mais on s'accorde plutôt pour placer sa nomination à Vannes en 759.

d) image : l'ermite est face à un chanoine en surplis et à quatre autres personnages, alors qu'un cardinal se tient sur son cheval en second plan.

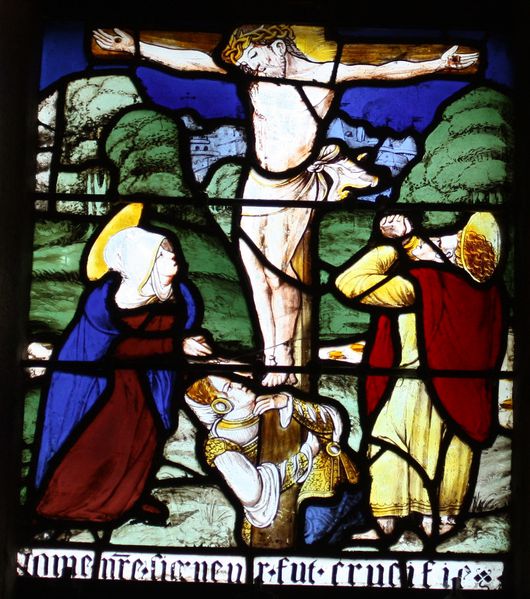

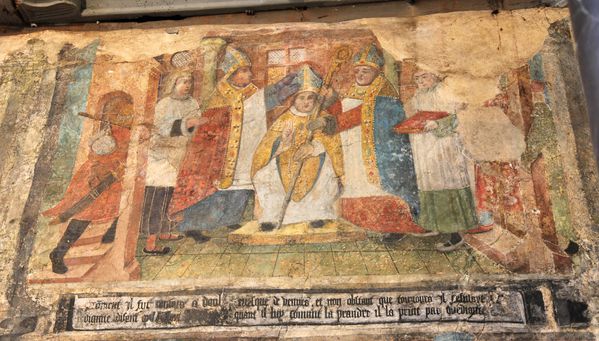

IX. Mériadec sur son trône épiscopal.

a) Inscription : Com(m)ent il fut élevé à la dignité d'evesque de vennes et non obstant que toujours il refusa cette dignité disant que...quand il conn.. la prendre il la prit par ..diance.

b) Albert Le Grand : cf peinture VIII

c)

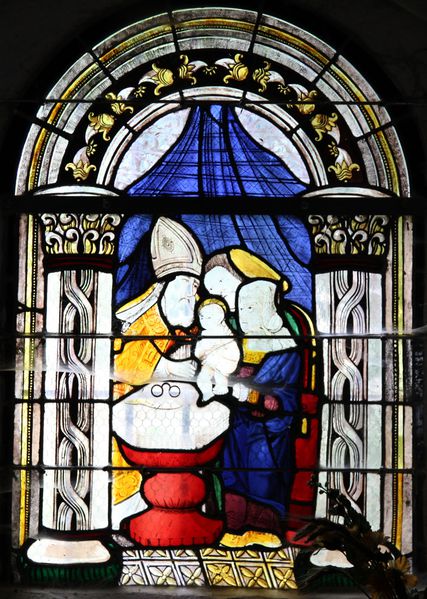

d) image : elle représente l'investiture à Dol par un évêque et un archévêque, ou "consécration", qui précède ce que l'on nomme "l'intronisation" , ou "inauguration", ou "installation", ou "prise de fonction" dans sa cathèdrale après sa "joyeuse entrée" en sa ville. C'est alors une fête pleine de faste, de cantiques et d'acclamations, sous les volées des cloches, depuis les remparts à travers les rues pavoisées, dans un grand cortège triomphal où, Chapitre épiscopal en tête, tout le clergé régulier et séculier, les échevins et notables et le bon peuple des fidèles du diocèse accompagnent le prélat jusqu'à son trône, ou chaire épiscopale dans le choeur tendu de tapisseries pour la lecture des "lectres" accréditant le bon berger de la part du Saint-Siège. Quel joyeux advénement (jocundus adventus) que cette première entrée (primus ingressus), et que le banquet qui la concluera! Certes le rituel en cours lors de la création de ces peintures n'est attesté que depuis le XIIIe siècle, mais l'adventus des magistrats ou de l'empereur du monde romain est accordé aux évêques de manière documentée dès le VIe siècle au Nord des Alpes, selon la "coutume gauloise" (Gaule gallo-romaine) de faire parader l'évêque sur son siège dans les rues .

Revenons à la consécration, ou ordination de l'évêque : elle doit se faire avec l'approbation du pape, par l'évêque métropolitain ou archévêque assisté d'au moins deux autres évêques, lors d'un sacrement dont la matière, son acte essentiel, est l'imposition des mains en silence sur la tête du futur prélat, alors que sa "forme" est la prière consécratoire qui suit. Vient ensuite l'onction d'huile sur la tête.

Ici, ces étapes ont été réalisées (sinon Mériadec serait agenouillé devant l'archévêque), et nous arrivons au moment où sont remis l'anneau épiscopal, la mitre, la crosse, avant que ne soit présenté le livre des Évangiles (à droite). J'omets les gants, les fameux chirothèques car ils ne sont, selon le rite, portés que par l'évêque consécrateur (l'image est scrupuleuse sur ce point) et ne seront remis au nouveau collègue qu'après la bénédiction. Ils sont ici violets, et devraient être orner au dos d'une broderie. Et puis il ne faudrait pas oublier les sandalia, les sandales épiscopales basses comme des pantoufles, ni et les bas liturgiques ou caligae, en soie entrelacée de fil d'or ou richement brodés, dont la couleur est assortie à la chasuble. Ces sandales ne se portaient que lors des messes pontificales solennelles, comme lors de l'ordination. On ne sait rien des bretelles épiscopales.

Il manque donc un évêque ; deux clercs (chanoines) portent le surplis, un personnage à droite n'est que partiellement visible, alors qu'à gauche un autre, ceint d'une épée et porteur d'un mystérieux objet au bout d'un bâton, gravit un escalier, petite énigme iconographique.

Les prélats sont vêtus d'une chasuble orfrayée (l'une rouge, l'autre or, et la troisième bleue). Les mitres sont dites auryphrigiales, précieuses ou dorées, car leur drap est couvert de perles et orné de broderies de fil d'or et de pierres précieuses.

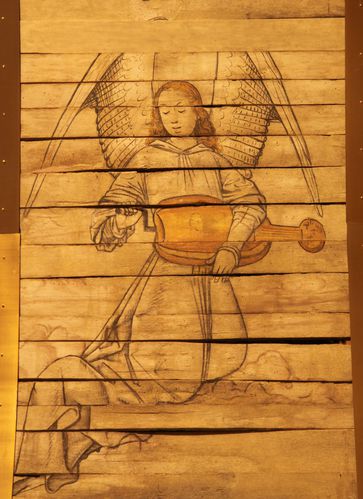

X. Evêque, il continue à prendre soin des pauvres.

a) Inscription : Com(m)ent oetoyt touhours la b... et accomplissait les..purs de ..il faysot miracles aux gentz et aux bestes misericorde.

b) Albert Le Grand :"Il estoit fort compassif et miséricordieux, envers les pauvres affligez, rude et austère envers soy-même, doux et bénin envers son prochain.

c)

d) image : saint Mériadec fait la charité en tenue épiscopale, avec une chasuble qui semble ornée de scènes religieuses. Un cavalier richement vêtu ( le vicomte ?) nous permet d'étudier les chaussures, basses, à lanière, et à bout carré, qui voisinent avec celles du mendiant.

XI. Il enseigne la Bonne-Nouvelle de l'Evangile.

a) Inscription : Com(m)ent il enseignait la bonne doctrine ver..les chanoines + autres gens pour vivre sellon les com(m)andements de dieu.....du monde en leur sont contraires au salut des povres animes.

b) Albert Le Grand : ?

d) image : la bonne surprise de celle-ci est de découvrir, sur le bas du surplis du diacre qui suit Mériadec en portant les saintes Écritures, une inscription : ESTIENNE LEVR, semblable à celles par lesquelles les artisans signaient leur travail. On voudrait en savoir plus, on cherche, on soulève du regard les robes des chanoines... Le premier ressemble à Raminagrobis, un saint homme ... vivant comme un dévot ermite, faisant la chattemite,... bien fourré, gros et gras...avec sa soutane fourrée de haut en bas et autour des poignets, dédaignant le surplis qu'il porte sous le bras mais qu'il a pris soin de faire garnir d'éléments de fourrure (de belette à n'en point douter) qui pendent en passementerie caline ; après cette pieuse majesté fourrée vient un clerc en robe rouge qui compte ses arguments selon le comput digital. Je vous réserve la surprise de son surplis où sont peintes les lettres O RENNESIEN OR LEVQV qui pourraient correspondre à un artiste du nom de Léveque. On peut s'amuser à y voir une certain Etienne Léveque, artiste peintre.

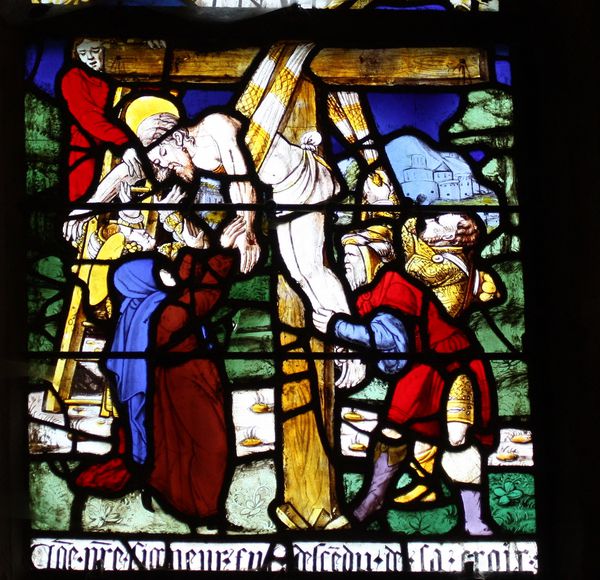

XII. Il s'éteint en l'an 666.

a) Inscription: ...din les frères chanoines...

b) Albert Le Grand : Enfin, ayant gouverné son Église en grande sainteté, il passa de ce séjour mortel à la gloire immortelle. Son saint corps fut inhumé en sa Cathédrale, ou Dieu a fait plusieurs miracles par son intercession, comme aussi au lieu de son Hermitage.

c) Albert Le Grand ne donne pas la date du décès, alors que dom Lobineau mentionne la date fantaisiste de 1302. Saint Mériadec est fêté le 7 juin, date présumée de son déces. C'est le propre de Vannes qui donne la date de son ordination en 659 et celle de son décès en 666 (circa annum 666 ...obiit).

d) image : le corps de saint Mériadec est étendu et un personnage prie à ses pieds, dans la position d'orant des donateurs de peinture et vitraux ; il porte l'aumonière qui caractérisait précedemment le vicomte de Rohan. Derrière lui, un enfant de choeur ou diacre lit ou chante sur un livre de prières. En arrière, un autre clerc en surplis tend un objet brillant comme l'or, alors qu'il a dans la main droite un panier. Plus près de nous, un autre encore place dans la main gauche du saint une sorte d'étendard doré à motifs rouge et vert. Un chanoine en chasuble chante chaleureusement. La mitre de l'évêque est posée à terre, mais une auréole semble bien avoir pris sa place autour de la tête de Mériadec. Un crucifix est présentée par un acolyte.

Conclusion.

Si nous pouvions déplacer l'autel à baldaquin du choeur, nous verrions ces douze panneaux de peinture datés de 1480-1500 se développer en deux ailes autour du vitrail de l'Arbre de Jessé de 1552.

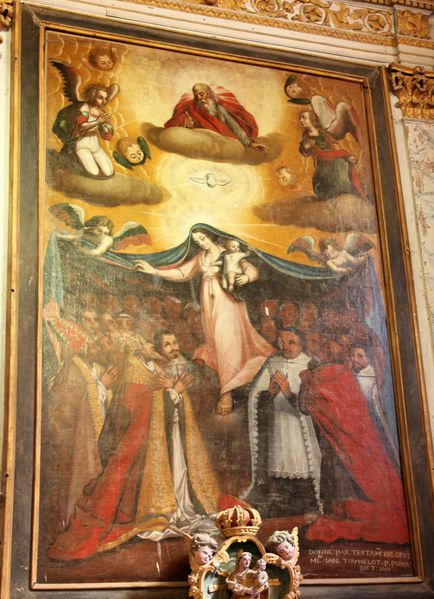

Les peintures murales ont été commanditées par Jean II de Bretagne, vicomte de Rohan, pour illustrer par une hagiographie légendaire une ascendance royale (Conan Mériadec) et uen parenté sainte avec saint Mériadec : ce programme relève de tentatives de diffusion iconographique d'une filiation mythologique.

Loin d'être propre aux Rohan, cet effort de filiation avec des héros, des rois, des saints ou des dieux est constant, et c'est lui qui assure, par le biais de travaux rédactionnels de moines et d'abbés assujéttis aux puissants, le développememnt des cycles légendaires.

Que ce soit la légende de Mélusine pour les Lusignan, que ce soit la légende de Troie pour les rois Francs avec le prince mythique Francion ou pour les Bretons dans le Roman de Brut avec Brutus, petit-fils d'Énée, les Princes ont tenté de fonder leur pouvoir sur des mythes de fondation.

La mise en parallèle, en la chapelle saint-Mériadec de Stival, de cette acendance royale et sacrée avec l'ascendance de Jésus avec le roi David par l'arbre de Jessé est saisissante, et éclaire tout à la fois notre compréhension du vitrail (frappé en superiorité des armes des Rohan et de Bretagne) et du cycle de peinture qui l'encadre.

Sources :

--Sur l'élection et l'inauguration des évêques, notamment sous Charles VIII : voir les travaux de Véronique Julerot :

--Sur les mythes troyens de fondation : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe_des_origines_troyennes

--Document édité par L'Art dans les chapelles, http://www.artchapelles.com/internet/index.php

J'attends avec impatience toute aide, toute correction et critique capable d'améliorer cet article et de combler ses lacunes.

/http%3A%2F%2Fwww.pontivy.fr%2Fpatrimoine%2Fpublic%2F2010%2F.RETABLE_AVNT_RESTAURATION_6_m.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.genefourneau.com%2FCharles%20VIII%20Small.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.unavoce.fr%2Fimages%2Fstories%2Femissions_radio%2Fpaques0_9_2_victimaepaschalilaudes.png)

/http%3A%2F%2Fwww.loire1870.fr%2Fim_gra%2Fmlamp1870_g_0005.jpg)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)