Vitrail de Chartres : Grisaille du Miracle de saint Nicolas.

Voir aussi :

Vitrail de l'Annonciation de la cathédrale de Chartres.

Le vitrail de la Passion de la cathédrale de Chartres.

Le vitrail de l'arbre de Jessé de la cathédrale de Chartres.

Le vitrail de l'Arbre de Jessé de l'église Saint-Pierre de Chartres.

Les Mois, le Zodiaque et le Temps de la cathédrale de Chartres: sculpture et vitrail.

. La Vierge allaitante de l'oculus des vitraux de Chartres.

... et sur saint Nicolas, voir :

La légende de saint Nicolas dans les vitraux de la cathédrale de Sées (Orne).

Baie n° 10 du chœur coté sud.

Lancette à arc brisé de 8, 97 m de haut et 2,22 m de large.

Elle occupe le centre de la Chapelle dite des Confesseurs, l'une des chapelles rayonnantes du chœur, entre le vitrail de la Vie de saint Sylvestre (baie 8) et celui de la Vie de Saint Rémi (Baie 12). Elle appartient donc aux 11 baies qui, sur les 37 du chœur, ont vu leur ancien vitrail coloré du XIIIe siècle — le chœur a été vitré entre 1210 et 1235 — remplacé par du verre incolore, selon le goût du jour, mais aussi pour faire entrer plus de lumière dans le déambulatoire.

Elle date donc de la fin du 13e siècle, époque où a été créé le réseau de losanges, de cercles et de quadrilobes entrelacés, dessiné à la grisaille sombre, et les losanges et ronds en verres de couleur jaune et rouge. La rigueur de ce réseau géométrique est corrigé par la souplesse des sinuosités de tiges qui courent en se divisant en feuilles à trois folioles pointues. Le vitrail est encadré d'une bordure de château de Castille jaune sur fond rouge.

Plus d'un siècle plus tard, exactement en mars 1416, ce vitrail incolore a été enrichi par Jehan Perier d'une scène de la Légende de saint Nicolas. Ce même Jean Perier, l'un des six ouvriers jurés de la fabrique, faisait partie de, ou plutôt dirigeait l'équipe de verriers chargés de la restauration générale au cours de laquelle on enleva les cadres de bois où avaient été placés les vitraux à l'origine, et qui s'appliquèrent à suivre le style d'origine. C'est à l'occasion de sa restauration que ce vitrail a reçu cette scène de saint Nicolas.

En 1415, il travaillait à doter la nouvelle "librairie" ou bibliothèque capitulaire de la cathédrale de vitraux ( certains sont actuellement dans la chapelle Saint Piat), et aux vitraux de la chambre des comptes. Mais c'est à la semaine du 29 mars 1416 du livre des comptes que figure la mention "A Jehan Perier, verrier, pour six jours qu'il a œuvré tant es panneaux de la verrière blanche de la chapelle des Confesseurs comme à pourtrayre une ymage de saint Nicolas pour mectre en la dicte verrière, pour jour 4 s[ols]". Le "pourtrayt" est le modèle petit format, mais Jehan Périer exécuta certainement aussi "l'ymage", puisque c'est elle que nous voyons aujourd'hui, au tiers inférieur de la grisaille.

En 1921, la baie a été restauré par l'atelier Gaudin qui recréa deux des enfants situés à l'intérieur du coffre et qui avaient disparus, et qui reprit des parties inférieures. Une nouvelle restauration eut lieu en 1994.

Après une présentation du vitrail et sa description, suivie d' une étude du culte de saint Nicolas, je procéderai à une réflexion sur la nouveauté de ce vitrail consacré à l'"hagiotypie" (sic!) et à la renaissance.

I. Description.

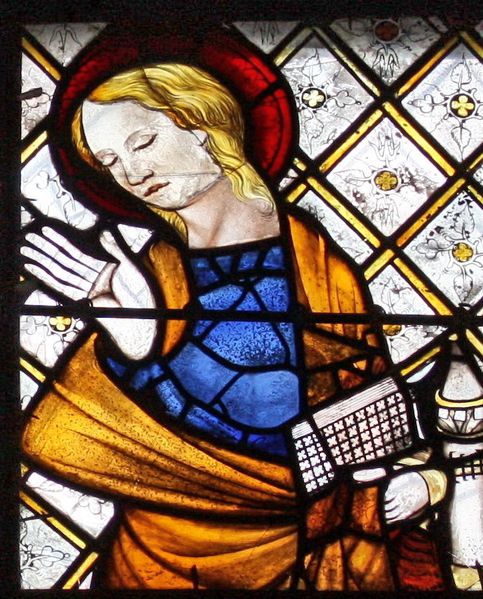

La scène, reconnaissable immédiatement par tous, est celle du miracle de saint Nicolas ressuscitant les enfants mis au saloir.

Très simple, elle n'occupe que trois panneaux et, dépourvue de tout arrière-plan et de tout décor, ne donne à voir que l'essentiel : le saint, le saloir, et les enfants qui en sortent.

Saint Nicolas, évêque de Myre, porte une aube (à large revers doré brodé de fleurs), une dalmatique rouge dont on ne voit que la partie basse et l'encolure dorée aux broderies d'argent ; par-dessus, une chasuble bleue où un orfroi jaune d'or trace le motif courant d'une bande médiane que croise un V scapulaire. Si on regarde avec attention cet orfroi (cliquez sur l'image pour agrandir), on y lit des lettres brodées formant le nom Nicolaus répété plusieurs fois.

On remarque aussi la mitre orfrayée en soie blanche brodée d'or.

Les gants pontificaux sont caractéristiques par leur élargissement au poignet, qui se termine par un gland. Ils portaient au Moyen-Âge d'un cercle d'or, d'argent ou de bronze émaillé sur la face dorsale, motif ici rehaussé au jaune d'argent, et qui fut remplacé plus tard par une broderie en forme de croix. Ce qui m'intéresse, c'est que ce motif semble ici fixé par un ruban ou une chaîne qui entoure le pouce au niveau de la commissure, et rejoint peut-être la face cubitale de la main en faisant le tour. Or, j'avais remarqué le même dispositif à Malestroit, sur le vitrail de saint Gilles et saint Nicolas, vitrail contemporain des panneaux de Chartres et datés du premier quart du XVe siècle (la rouelle d'or y est particulièrement nette sur la main gauche):

L'église Saint-Gilles de Malestroit (56). Vitrail de saint Gilles et saint Nicolas. :

Voir aussi (cliquez)

Voir aussi vitrail de Vézelise en Lorraine (XVIe).

Le manipule (à l'avant-bras gauche), en soie d'or (elle est d'ordinaire du même tissu et de la même couleur que la chasuble !), elle est brodée de croix en forme de svastikas sinistrogyre (ou sauvastikas), tracés sans-doute en équivalent de motifs grecs ou byzantins.

Enfin la crosse pontificale, à extrémité pointue, se compose de la hampe, du nœud puis de la douille en forme d'octogone conique fenestré et orné de fleuron, et enfin du crosseron. Celui-ci se courbe en une seule circonvolution, en laissant s'ouvrir une dizaine de crochets eux-mêmes hérissés d'épines et terminés par cinq pétales. La pointe finale du crosseron n'est elle-même qu'un crochet floral plus important que les autres. A l'intérieur de la volute, une figurine a été décrite comme le buste d'un évêque. La définition de ma photographie ne me permet de discerner qu'un baquet rectangulaire, aux quatre coins coiffés d'une sphère, tiré peut-être comme un chariot, et contenant une forme que je ne peux définir.

Saint Nicolas se penche légèrement pour bénir les trois enfants, et les rendre à la vie. Les petits garçons, entièrement nus, mains jointes, se lèvent, et le premier enjambe déjà le coffre.

II. Étude du thème.

(Simple compilation)

Si le sujet représenté est très simple à décrire et à comprendre, il offre néanmoins matière à de multiples réflexions. Car on évitera le piège de croire que les verrières sont des "livres d'images" pour les fidèles incultes, destinés proposer à leur dévotion des légendes édifiantes, aisées à comprendre, et séduisantes par le merveilleux des miracles. Au contraire, si le chapitre des chanoines chartrains fait le choix de ce motif, c'est qu'il s'impose non pas comme une manifestation de la foi des simples gens, mais comme une déclaration théologique inséré dans un programme iconographique. Il en va ainsi depuis les premiers vitraux, ceux de Suger à Saint-Denis. Et une autre erreur serait de penser que l'Église accueille ces histoires en toute crédulité et sans réticence, si elle ne peut y développer une quadruple lecture, certes littérale, mais surtout allégorique, morale, et anagogique. Au contraire, on peut soupçonner qu'elle a favorisé certains épisodes d'apparence naïve parce qu'il servent de support aux thèses théologiques qu'elle souhaite défendre.

Une autre raison d'illustrer par des verrières une hagiographie est de favoriser le culte de reliques détenues par la cathédrale, et cette raison, déjà présente à Saint-Denis est opérante à Chartres ; mais elle peut sans-doute être écartée concernant saint Nicolas.

1. L'évolution de la Légende de saint Nicolas .

Le miracle du saloir est lié à une mauvaise interprétation d'une représentation d'un épisode de la légende, où saint Nicolas sauve la vie à trois officiers :

a) les trois officiers, et les trois princes Népotien, Ours et Apilion.

L' épisode des enfants dans le saloir ne figure pas dans la première hagiographie de Michel l'Archimandrite (VIIIe), ni dans celle de saint Méthode (début IXe), ni dans la compilation de Siméon de Métaphraste ( légendaire en grec du Xe siècle), ni dans les traductions latines de la Légende dorée de Jacques de Voragine entre 1261 et 1266, traduite en français par Jean de Vignay en 1342. Mais il y est raconté l'histoire suivante :

Certaine nation s’étant révoltée contre l’empire romain, l’empereur envoya contre elle trois princes, Népotien, Ours, et Apilion. Ceux-ci, arrêtés en chemin par un vent contraire, firent relâche dans un port du diocèse de saint Nicolas. Et le saint les invita à dîner chez lui, voulant préserver son peuple de leurs rapines. Or, en l’absence du saint, le consul, s’étant laissé corrompre à prix d’argent, avait condamné à mort trois soldats innocents. Dès que le saint l’apprit, il pria ses hôtes de l’accompagner, et, accourant avec eux sur le lieu où devait se faire l’exécution, il trouva les trois soldats déjà à genoux et la face voilée, et le bourreau brandissant déjà son épée au-dessus de leurs têtes. Aussitôt Nicolas, enflammé de zèle, s’élance bravement sur ce bourreau, lui arrache l’épée des mains, délie les trois innocents, et les emmène, sains et saufs, avec lui. Puis il court au prétoire du consul, et en force la porte, qui était fermée. Bientôt le consul vient le saluer avec empressement. Mais le saint lui dit, en le repoussant : « Ennemi de Dieu, prévaricateur de la loi, comment oses-tu nous regarder en face, tandis que tu as sur la conscience un crime si affreux ? » Et il l’accabla de reproches, mais, sur la prière des princes, et en présence de son repentir, il consentit à lui pardonner. Après quoi les messagers impériaux, ayant reçu sa bénédiction, poursuivirent leur route, et soumirent les révoltés sans effusion de sang ; et ils revinrent alors vers l’empereur, qui leur fit un accueil magnifique.

Mais quelques-uns des courtisans, jaloux de leur faveur, corrompirent le préfet impérial, qui, soudoyé par eux, accusa ces trois princes, devant son maître, du crime de lèse-majesté. Aussitôt l’empereur, affolé de colère, les fait mettre en prison et ordonne qu’on les tue, la nuit, sans les interroger. Informés par leur gardien du sort qui les attend, les trois princes déchirent leurs manteaux et gémissent amèrement ; mais soudain, l’un d’eux, à savoir Népotien, se rappelant que le bienheureux Nicolas a naguère sauvé de la mort, en leur présence, trois innocents, exhorte ses compagnons à invoquer son aide.

Et en effet, sur leur prière, saint Nicolas apparut cette nuit-là à l’empereur Constantin, lui disant : « Pourquoi as-tu fait arrêter injustement ces princes, et les as-tu condamnés à mort tandis qu’ils sont innocents ? Hâte-toi de te lever et fais-les remettre en liberté au plus vite ! Sinon, je prierai Dieu qu’il te suscite une guerre où tu succomberas, et tu seras livré en pâture aux bêtes ! » Et l’empereur : « Qui es-tu donc, toi qui, entrant la nuit dans mon palais, oses me parler ainsi ? » Et lui : « Je suis Nicolas, évêque de la ville de Myre. » Et le saint se montra de la même façon au préfet, qu’il épouvanta en lui disant : « Insensé, pourquoi as-tu consenti à la mise à mort de trois innocents ? Va vite travailler à les faire relâcher ! Sinon, ton corps sera mangé de vers et ta maison aussitôt détruite. » Et le préfet : « Qui es-tu donc, toi qui me fais de telles menaces ? » Et lui : « Sache, dit-il, que je suis Nicolas, évêque de la ville de Myre ! »

L’empereur et le préfet, s’éveillant, se firent part l’un à l’autre de leur songe, et s’empressèrent de mander les trois prisonniers. « Êtes-vous sorciers, leur demanda l’empereur pour nous tromper par de semblables visions ? » Ils répondirent qu’ils n’étaient point sorciers, et qu’ils étaient innocents du crime qu’on leur reprochait. Alors l’empereur : « Connaissez-vous, leur dit-il, un homme appelé Nicolas ? » Et eux, en entendant ce nom, levèrent les mains au ciel, et prièrent Dieu que, par le mérite de saint Nicolas, il les sauvât du péril où ils se trouvaient. Et lorsque l’empereur eut appris d’eux la vie et les miracles du saint, il leur dit : « Allez et remerciez Dieu, qui vous a sauvés sur la prière de ce Nicolas ! Mais rendez-lui compte de ma conduite, et portez-lui des présents de ma part ; et demandez-lui qu’il ne me fasse plus de menaces, mais qu’il prie Dieu pour moi et pour mon empire ! » Quelques jours après, les princes vinrent trouver le serviteur de Dieu, et, se prosternant devant lui, et l’appelant le véritable serviteur de Dieu, ils lui racontèrent en détail ce qui s’était passé. Et lui, levant les mains au ciel, il loua Dieu, et renvoya les trois princes chez eux, après les avoir bien instruits des vérités de la foi. (Traduction et adaptation Th de Wyzewa 1910)

b) les trois clercs.

Dans la Vie de saint Nicolas (v 1150-1175) de l'auteur du Roman de Brut, le normand Wace, chanoine de Bayeux, quatorze octosyllabes sont consacrés à un épisode où trois clercs

Treis clercs alouent a escole

—N'en ferai mie grant parole—

Li ostes par nuit les occist

Les cors musçat, l'avers en prist.

Seint Nicholas par Deu le sout

Sempres fu la si cum Deut plout.

Les clercs a l'ostes demandat

Nes pout celer si les mustrat

Seint Nicholas par sa preere

Mist les almes el cors arere.

Pur ceo qu'as clercs fit cel honur

Funt li clercs la feste a son jur

De ben lire et ben chanter

Et des miracles reciter.

(Trois clercs allaient à l'école, —je n'en ferai pas un long discours—l'hôtelier les tua la nuit, cacha leur corps, prit leur argent. Saint Nicolas l'apprit de Dieu...)

C'est cette version qui est représentée sur le vitrail de la baie 39 de Chartres, du début du XIIIe siècle : les trois clercs, reconnaissables à leur tonsure, sont face à l'hôtelier armé d'une hache ; le panneau suivant le montre en train de les assassiner sous le regard de son épouse pendant leur sommeil, et le dernier montre saint Nicolas les ressuscitant alors qu'ils sont nus dans leur baquet de saumure ; l'épouse se jette aux pieds du saint et obtient le pardon.

C'est aussi sous son influence que les enluminures de la Légende dorée représentent trois personnages jeunes, nus et tonsurés, dans un tonneau ; leur petite taille relative (c'est le saint qui est grandi) leur donne l'apparence de petits enfants.

Une hypothèse pour expliquer le glissement de contenu des légendes repose aussi sur le fait que la légende grecque mentionne trois soldats innocents sauvés de justesse de leur exécution. Le terme latin innocentes peut avoir été substitué à celui de pueri (enfants), avec le même sens que lorsque nous parlons du "massacre des saints innocents", enfants de moins de deux ans.

c) Les trois étudiants.

Trois sources :

— Dans le manuscrit d'Hildesheim, en latin, vers 1100, (British Museum Add. MS 22414), ce sont des étudiants itinérants qui sont accueillis dans une auberge, dont l'hôtelier et son épouse s'accordent pour les tuer afin de voler leur argent. Saint Nicolas survient alors, demande qu'on lui serve de la viande fraîche, et, devant le refus du patron, l'accuse de l'assassinat des trois jeunes gens. Il obtient par ses prières la résurrection des étudiants et le pardon de cette faute.

—Le manuscrit de l'Abbaye de Fleury (MS 201 de la B.M d'Orléans), XIIe siècle contient quatre pièces en latin, destinées sans-doute à être en drame liturgique pendant l'office de nuit de la fête du saint, avec une notation musicale guidonienne.

— un petit mystère latin (Secundum miraculum Sancti Nicholai), qui fait partie d’un recueil du XIIIe siècle intitulé Mysteria et Miracula ad scenam ordinata ; recueil provenant de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et publié par Monmerqué et Bouderie à la suite du Jus Sancti Nicolai de J. Bodel (Didot, 1834).

d) les trois petits enfants.

Ce sujet évoque aujourd'hui à chacun la complainte de Saint Nicolas :" Il était trois petits enfants / Qui s'en allaient glaner aux champs./ S'en vont au soir chez un boucher./ "Boucher, voudrais-tu nous loger ? : Entrez, entrez, petits enfants,/ Il y a de la place assurément." / Ils n'étaient pas sitôt entrés / Que le boucher les a tués, / Les a coupés en petits morceaux, / Mis au saloir comme pourceaux. "

avec cette version :

Saint Nicolas au bout d'sept ans / Saint Nicolas vint dans ce champ. / "Boucher, voudrais-tu me loger ?" / Entrez, entrez, saint Nicolas, / Il y a d'la place, il n'en manque pas." / Il n'était pas sitôt entré, / Qu'il a demandé à souper. / Voulez-vous un morceau d'jambon ? / Je n'en veux pas il n'est pas bon. / Voulez-vous un morceau de veau ? / Je n'en veux pas il n'est pas beau ! / Du p'tit sale je veux avoir / Qu'il y a sept ans qu'est dans l'saloir. / Quand le boucher entendit cela, / Hors de sa porte il s'enfuya. / "Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, / Repens-toi, Dieu te pardonn'ra." / Saint Nicolas posa trois doigts / Dessus le bord de ce saloir. / Le premier dit : "j'ai bien dormi ! " / Le second dit "et moi aussi!" / Et le troisième répondit : / "Je me croyais en paradis!"

Ce nouvel avatar de la légende est expliqué par certains par une mauvaise interprétation des représentations de la légende, les trois clercs, nus, plus petits que le saint qui est grandi par l'artiste pour souligner ses pouvoirs, finissant par ressembler par des petits enfants. Mais les lettrés de l'Église, qui connaissaient leurs sources grecques ou latines, n'auraient pas laisser se développer cette "erreur" — ou, ne l'ont pas suscitée —si elle n'avait pas servi un dessein théologique. C'est ce dernier dessein qu'il s'agirait de deviner.

Source pour ce paragraphe :

Jean-François Mazet Saint Nicolas, le boucher et les trois petits enfants: Biographie d'une légende L'Harmattan, 2010.

2. Un sujet ancien pour les vitraux.

- Chœur de l'église de Civray-sur-Cher (Indre-et-Loire) v.1175.

- Cathédrale de Bourges : XIIIe

- Cathédrale de Tours

- Cathédrale de Sées (Normandie)

- Cathédrale de Rouen, chapelle Saint-Jean

- Cathédrale d’Auxerre,

- Cathédrale du Mans

- Église de Saint-Julien-du-Sault (Yonne)

- Église Saint-Pierre de Dreux

- Église de Malestroit. L'église Saint-Gilles de Malestroit (56). Vitrail de saint Gilles et saint Nicolas.

- Église Saint-Gengoult de Toul

- Église Saint-Nicolas de Vézelise, en Lorraine,au XVI° siècle

- Église Saint-Etienne de Beauvais.

3. Un culte ancien à Chartres.

— Le culte de saint Nicolas était très développé au Moyen Age à Chartres où il était vénéré pour sa charité, ses miracles et la protection qu’il offrait aux étudiants. Une église Saint-Nicolas, près l'église saint-André, honorait ce culte à Chartres, jusqu'à sa démolition en 1756 (la Fontaine saint-Nicolas en témoigne).

— La vie de saint Nicolas qui a été écrite en latin par Jean, diacre de l’église Saint-Janvier de Naples au IXe siècle, fut insérée dans les manuscrits liturgiques de l’Eglise de Chartres.

— La seule homélie que l'on conserve de Pierre de Celles, évêque de Chartres en 1181-1183, est celle consacrée à saint Nicolas ; il y est présenté comme le modèle de celui qui jeûne dans l'attente de la Pâque et du Retour du Christ.

— Avant la baie 14 que nous étudions, deux verrières étaient déjà consacrées à saint Nicolas et en racontaient la vie : les baies 39 (sans-doute la plus ancienne, 1220-1225) et 29a (de 1225 ?), toutes les deux du coté nord et datant du XIIIe siècle.

— De même le tympan sculpté du portail sud de la cathédrale, sculpté entre 1205 et 1215, donne à voir un cycle de saint Nicolas dans le Portail de droite ou Portail des Confesseurs. On y trouve saint Nicolas à gauche, avec saint Ambroise et saint Silvestre, en face de saint Martin, évangélisateur de la Gaule, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand. ce sont pour la plupart d’entre eux évêques des premiers siècles de l’Église.

— Dans la chapelle Saint-Clément de la crypte subsiste une peinture murale échappée par miracle à la destruction, datée du XIIème ou XIIIème siècle. Elle met en scène six personnages nimbés, à des hauteurs différentes selon leur place sous la voûte. De gauche à droite on reconnaît Charlemagne assistant à la fameuse «messe de saint Gilles », puis un évêque, puis saint Pierre. Ensuite le quatrième et le plus haut en taille est saint Jacques bénissant, reconnaissable aux coquilles qui couvrent son manteau. Puis saint Nicolas et saint Clément.

On se souvient que le vitrail étudié ici, la baie 14, éclaire la Chapelle des Confesseurs, entre le vitrail de saint Silvestre et celui de saint Rémi.

4. Un programme iconographique ?

On nomme "Confesseur (de la foi)" dans l'Église ceux qui ont souffert au nom de leur foi sans être morts martyrs. Il est attribué à Nicolas car il a eut à souffrir de la dernière persécution*, et sa messe suit le rituel des confesseurs pontifes.

*"Comme il prêchait à Myre la vérité de la foi chrétienne, contrairement à l’édit de Dioclétien et de Maximien, il fut arrêté par les satellites impériaux, emmené au loin et jeté en prison. Il y resta jusqu’à l’avènement de l’empereur Constantin, par l’ordre duquel il fut délivré de captivité".(Sixième leçon des Matines)

Le culte de saint Nicolas, d’abord spécial aux Grecs, passa en Occident à l’époque des Croisades. La fête entre au XIe siècle au calendrier Romain.. Sur la fin du XIe siècle, les gens de Bari en Sicile feignirent de posséder son corps, premièrement enseveli au mont Sion près de Myre, et dont ils alléguaient une prétendue translation. De Bari, en 1098, un croisé lorrain, seigneur de Varangeville, rapporta chez lui une phalange d’un doigt du corps saint : la relique, déposée dans une chapelle qui devint le sanctuaire de Saint-Nicolas-de-Port, attira un grand concours de pèlerins. Il fut proclamé Patron du duché de Lorraine par les ducs en 1120 et c’est ainsi que le culte du saint se propagea en France, dans les Pays-Bas et dans l’Allemagne,

Néanmoins, le Portail des Confesseurs et la Chapelle des Confesseurs semblent être, à Chartres, dédiés plutôt à ceux qui édifièrent la doctrine de la Foiet luttèrent contre le paganisme et l'hérésie, et ce serait pour sa participation au Concile de Nicée et, donc, à l'élaboration du Credo et du dogme de la Trinité que Nicolas y figurerait. Cette participation était affirmée par l'Église (avant 1960) : "Il revint à Myre, puis se rendit au concile de Nicée, et, avec les trois cent dix-huit Pères de cette assemblée, y condamna l’hérésie arienne". Néanmoins, les membres de l'épiscopat présents à Nicée sont parfaitement connus par les textes de l'époque, et Nicolas n'y figurait pas.

Selon une étude mis en ligne sur le site du Centre International du Vitrail, :

La fenêtre d'axe est dédiée à saint Nicolas (baie 14), qui a reçu l'hommage de deux autres baies (39 et 29a). Il faut d'abord s'interroger sur les raisons possibles de ces doublons. Nous l'avons vu, les vitraux hagiographiques ont moins pour fonctions de raconter une histoire que de rappeler la place théologique des saints dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'économie du salut". Or chaque saint peut avoir, évidemment, plusieurs dimensions théologiques. Dans la nef, l'image de Nicolas est utilisée en tant que précurseur de la Passion, les prédicateurs faisant de lui l'exemple du jeûne dans l'attente de la Pâque. Dans la travée droite du choeur, au nord, Nicolas est le symbole de l'évêque protégeant le peuple contre le mal. Le voici ici dans sa fonction de chef de file des Confesseurs, ceux à qui l'Eglise reconnaît un rôle déterminant dans la construction de la foi. La tradition fait naître saint Nicolas à l'époque de Constantin et lui donne un rôle décisif dans la définition de la Trinité au Concile de Nicée: il est le garant du Credo trinitaire. Il s'agit certes d'une légende, mais ce qui importe ici est bien la relecture qui est faite de cette figure au Moyen Age et la place que les théologiens lui accordent dans la géographie du salut. En faisant graviter saint Remi et Clovis, sainte Catherine, saint Thomas Becket et Louis VII autour de Nicolas on montre qu'ensemble ces rois occidentaux, héritiers de Constan

La chapelle rayonnante méridionale continue ce discours d'ecclésiologie politique. Elle montre en effet comment le Credo qui soude l'Eglise s'est construit grâce aux grandes figures monarchiques du passé et de l'histoire contemporaine. La verrière consacrée à Clovis à travers saint Remi et sainte Clotilde (baie 12) reprend l'idée de l'Occident héritier de l'empire chrétien de Constantin: Clovis comme Charlemagne est traditionnellement appelé "novus Constantinus", Charlemagne étant aussi considéré au Moyen Age comme le "nouveau Clovis". Comme sainte Clotilde avait consacré sa vie à la conversion du roi Remi, de même sainte Catherine a eu la mission de la conversion d'un couple royal: la fenêtre qui lui est consacrée ainsi qu'à sainte Marguerite (baie 16) est symétrique de celle de Clovis. Pour clore cette série politique, on trouve enfin Thomas Becket (baie 18). Son histoire récente met en scène Louis VII, dont on oppose l'attitude constructive envers l'Eglise à celle de l'ennemi Henri II Plantagenêt.

L'iconographie de cette chapelle dite des Confesseurs met donc en images une certaine idée du rôle des rois dans la marche de la Chrétienté et de l'alliance politique entre ce qu'on appelle le Regnum et le Sacerdotum, le pouvoir temporel et le pouvoir sacerdotal, sujet brûlant d'actualité

III. Interprétation personnelle.

Il m'a fallu tout ce parcours de lecture pour comprendre ce qui, pourtant, me sautait aux yeux : l'originalité de ce vitrail, la révolution qu'il introduit, repose sur le fait qu'il est composé de seulement trois panneaux.

1. Passage de l'hagiographie à l'hagiotype.

Nous passons des verrières 39 et 29a du début du XIIIe siècle qui comptent respectivement 20 et 27 panneaux, et de multiples scènes de la Vie du saint, à ce vitrail blanc aux deux ensembles colorés, le saint à droite, le saloir et ses trois occupants à gauche.

Autrement dit, nous passons d'un récit d'une vie de saint (naissance, enfance, intronisation, miracles) peu ou pas lisible de loin (le miracle des trois clercs, par exemple, est au sommet du vitrail 29, invisible sans jumelles) aux personnages d'une vingtaine de centimètres, à un portrait d'un saint, d'un mètre de haut peut-être, parfaitement visible, et accompagné de son attribut distinctif, le saloir aux enfants.

Abandonnant les péripéties édifiantes mais complexes d'une bande dessinée mettant en image la Légende dorée, l'artiste choisit de dresser l'icône majestueuse d'un saint, dans le passage de l'hagiographie (vie de saint) à ce que je vais nommer l'hagiotype, épure simplifié et archétypale du saint, telle qu'elle va désormais se fixer et être propager sous forme de statues et d'images dans chaque paroisse. Cette représentation fait désormais fonction de logo, et chacun, même s'il ignore tout de la vie de saint Nicolas, identifiera le saint par son baquet aux enfants. Ce baquet qui n'était qu'un simple détail de l'histoire, et dont l'aspect pouvait varier, devient, définitivement, mais sans que rien ne l'indique dans l'image, un "saloir" en forme de tonneau ou de charnier : de meuble, il devient attribut.

C'est, "à n'en point douter", une sacrée révolution dans l'iconographie.

2. De la culpabilité et du pardon vers le thème de la renaissance.

Dans cette simplification, les personnages secondaires disparaissent, comme l'aubergiste armé de sa hache (baie 29a) et sa femme allongée au pied de Nicolas pour l'implorer ; cette disparition est lourde de sens, puisque le thème du péché capital (le meurtre), de la culpabilité et du pardon, typiquement médiévaux, est ainsi délaissé. De même, le mobile du crime, le vol de l'argent des clercs, n'apparaît plus.

Les éléments dramatiques de la légende, le dépeçage, le thème même de la mort disparaissent aussi. Le vitrail ne montre que le saint traçant une bénédiction salvatrice, et trois "enfants" nus, gaillards, sortant du baquet comme s'ils sortaient de leur lit ; "innocents comme l'enfant qui vient de naître", ignorant tout du drame auquel ils échappent. C'est moins à une résurrection que nous assistons (puisque rien n'indique une mort préalable) qu'à un frais éveil sous l'influence du saint.

Comme les "sept dormants d'Éphèse", les trois jeunes bénéficient, par l'onction ou la bénédiction de Nicolas, d'un frais et printanier éveil à la vie nouvelle.

On notera que cette illustration du thème de la renaissance spirituelle survient en 1416, dans la Première Renaissance, au moment où les chanoines choisissaient pour leur librairie des vitraux représentant les allégories des quatre arts libéraux, la Dialectique, l'Arithmétique, la Rhétorique et la Géométrie, au moment où les textes de l'antiquité gréco-latines étaient redécouverts, etc.

Il est probable que les commanditaires de ce Saint Nicolas de Chartres aient choisis délibérément de dégager l'ancienne figure de saint Nicolas d'un légendaire complexe pour en faire une figure claire de l'Église dispensant aux fidèles, par les Sacrements et par l'enseignement, l'éveil spirituel.

Sources et liens.

Voir les travaux (non consultés) de Georges Bonnebas, diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, historien, professeur agrégé de l’université et qui dispense sur le sujet des conférences au Centre International du vitrail à Chartres.

/http%3A%2F%2Faparences.net%2Fwp-content%2Fuploads%2Fvan_eyck_homme_chaperon_ble.jpg)

wikipedia.

wikipedia.

/http%3A%2F%2Fwww.foutapedia.org%2Fphotos%2Fapercu-carte2_small1.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.senegalaisement.com%2Fjadis%2Faout2004%2Fft%2Ffille_foulah.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.brest.fr%2Ftypo3temp%2Fpics%2Fc1f293821f.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.classicnatureprints.com%2Fpr.Keulemans%20Birds%2Fmad.circus.maillarde.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.olemiarte.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgallery%2Fuser%2F1084%2F1176%2Fjose-manuel-belmonte-cortes-hombre-pajaro-495x700.jpg)

Wikipédia

Wikipédia  Wikipédia

Wikipédia

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)