La cloche de 1638 de la chapelle de Kermaria-an-Iskuit en Plouha et son blason.

Voir :

.

PRÉSENTATION.

.

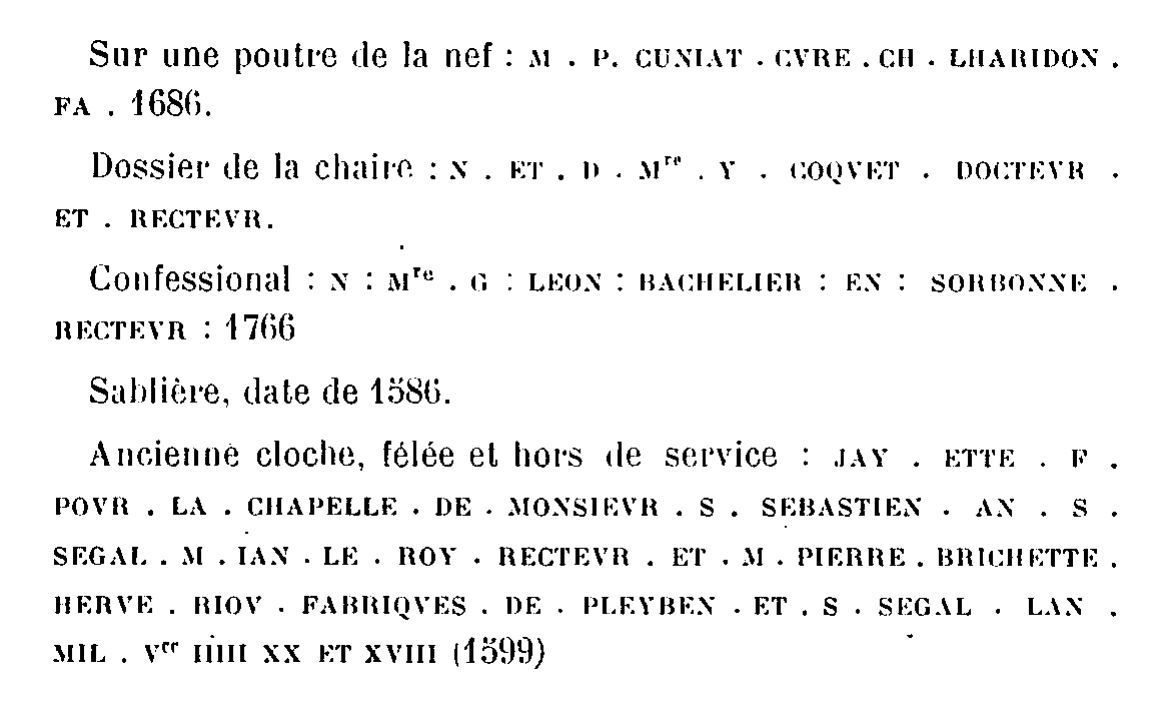

En 1898, Germain de Maidy a décrit pour le Congrès archéologique une cloche de 1603 provenant de Saint-Connan, une cloche de Pontrieux datant de 1622, une cloche de Pléneuf datant de 1646, une cloche de 1611 et deux cloches de 1712 provenant de [l'église de] Plouha, et enfin une de 1782 provenant de Kermaria, toutes destinées à être fondues à Nancy.

Les cloches anciennes de Plouha sont également mentionnées par René Couffon en 1927 :

"L'une, pesant 185 livres, fondue à Brest, par Messire Thomas le Soueff, fondeur du Roy, reçut le nom de Louis, le 24 juillet 1712, de noble et discret Messire Guillaume Trébouta, principal du diocèse et de dame Claude le Gardien, dame de Saint-Georges. Une seconde, pesant 1.104 livres, et sortie du même atelier, fut nommée Pierre-Marie, à la même époque. Enfin, une troisième, pesant 1.134 livres, fut baptisée Louise-Armande, le 29 août 1712, par haut et puissant sr. Mgr Alexandre de Melun, seigneur de la paroisse et dame Françoise Alain, épouse de Messire Jehan Berthou, sr. de Kerversio. "Frère Corentin le Milin pourrait être appelé le père des cloches, car, il dota encore la paroisse de deux autres : l'une, de 90 livres, du nom de Claudine, fut montée dans le clocheton de la chapelle Sainte-Eugénie, en 1714, et l'autre, nommée Jeanne-Françoise, en 1719, servit à appeler les fidèles à la chapelle Saint-Yves.

Frère François Féger, qui gouverna ensuite la paroisse, de 1722 à 1742, fit également faire une cloche, pesant 428 livres, qui fut nommée Jeanne, le 2 octobre 1738 par haut et puissant Jean Guillaume de Lanloup et haute et puissante dame Jeanne de Quelen."

.

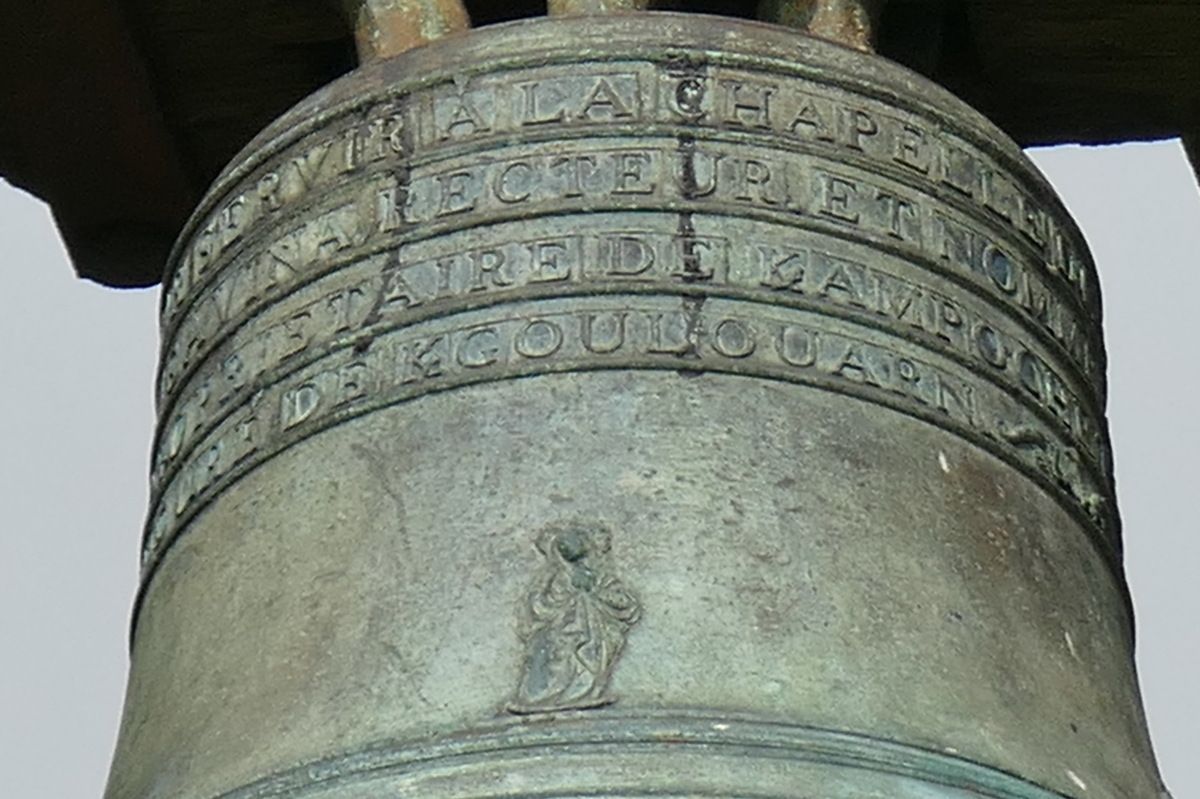

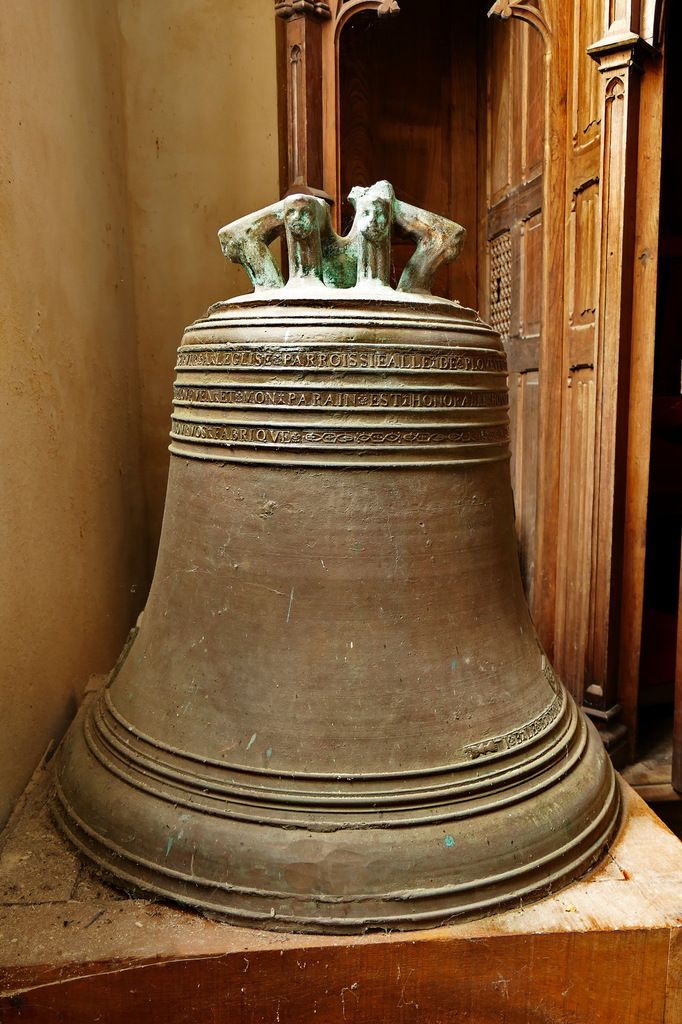

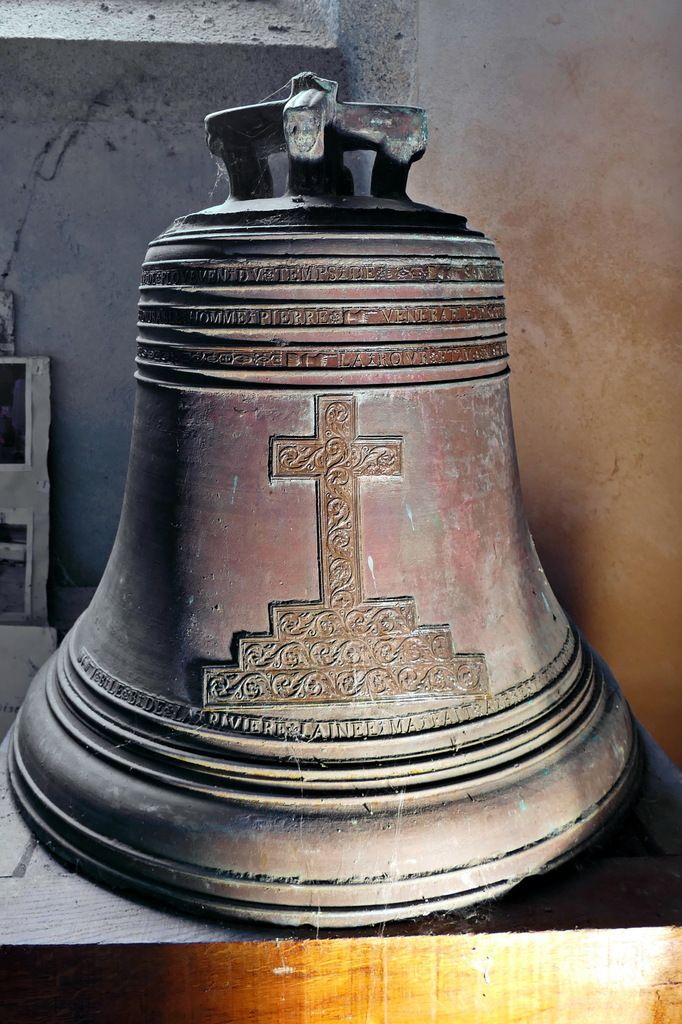

Or, on trouve aujourd'hui dans la chapelle, exposée à terre sur un socle de bois au nord de la nef, une très belle cloche de 1638, qui fait l'objet de cet article.

.

.

.

Le blason.

.

.

.

Le côté gauche : le chronogramme 1638 et un calvaire.

.

.

.

Discussion héraldique.

Je n'ai trouvé aucune publication sur cette cloche (j'ai dû mal chercher), et aucune attribution de ses armoiries.

Par contre, je peux rapprocher ces dernières de celles du blason (lui aussi non attribué) sculpté en haut de la tour du clocher, côté ouest, dans un bloc de granite gris foncé. En 1, deux merlettes sont séparées par un trait d'un quatrefeuille et demi, soit un blasonnement de trois merlettes surmontées de trois quintefeuilles en chef. Lorsqu'on regarde ensuite le blason de la cloche, on peut se convaincre que c'est le même motif qui est représenté, plus grossièrement.

En 2, nous comptons cinq fasces, alors que le blason de la cloche n'en montre que deux. Est-ce parce que le fondeur de cloche ne peut pas aller si loin dans la précision de son moulage, comme le caractère grossier du calvaire pourrait nous en convaincre?

.

.

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_6185c7_l2030113-ccjpg.JPG)

.

J'écarte quelques possibilités.

En 1, ce ne sont pas les armes des Ollivier, ou de la Boullaye, d'argent à trois têtes de lévrier coupées de sable, colletées d'or, surmontées d'une quintefeuille de sable. En 2, ce ne sont pas les armes du Vieux-Chastel (qui seraient visibles sur la robe de la donatrice, Anne du Vieux-Chastel, de la peinture murale du transept sud).

L'Inventaire signale que dans le chœur de la chapelle, un prie-dieu du XVIIe où sont sculptées sur la table des "armes des Callouet, avec des merlettes".

.

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_ce49a9_quelques-notes-sur-plouha-reprod.jpg)

.

Les Calloet portent d'or à la fasce d'azur, surmonté d'une merlette de même. Fausse piste.

.

Finalement, je lis sur Gallica la monographie sur Plouha de René Couffon, où je reconnais page 32 la partie gauche de ces armes sur le blason mi-parti sur la maîtresse-vitre (aujourd'hui détruite), telle qu'elle a été relevée par H. De la Messelière en 1919.

.

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_cc6fab_quelques-notes-sur-plouha-reprod.jpg)

.

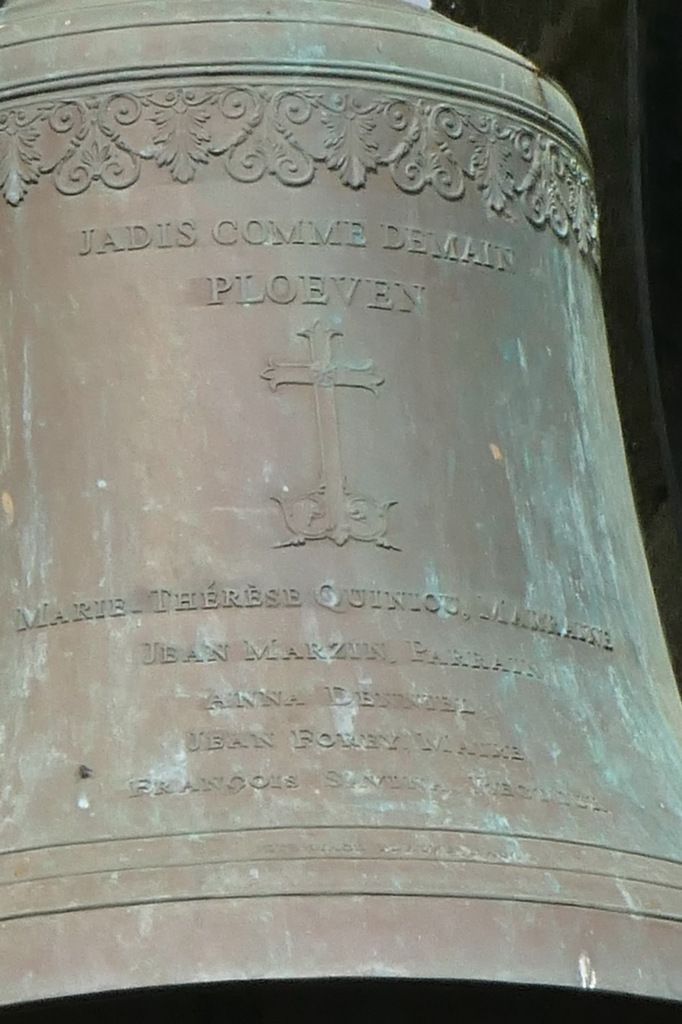

Ce sont celles de Pierre de Lannion en alliance avec Renée d'Arradon. Ces armes sont bien d'argent à trois merlettes de sable posées deux et une, au chef de gueules charge de trois quintes feuilles d'argent. "Ce blason se retrouve sur plusieurs anciens édifices et monuments bretons". Le blason est entouré, comme sur la cloche, du collier de l'Ordre de Saint-Michel. Les armes de sable à sept macles d'argent posés 3, 3, et 1 sont bien celles de la famille d'Arradon.

Renée d'Aradon, née en 1597, est la fille unique de René d'Arradon —décédé en 1625 —, et de Gillette de Montigny.

Pierre Ier de Lannion, comte de Lannion, gouverneur de Vannes et d'Auray est né en 1582 et mort en 1633

Donc, les armoiries de la verrière renvoient à un autre couple que celui mentionné sur la cloche.

Je propose d'y reconnaître celle du frère de Pierre Ier, Jean IV de Lannion, Gouverneur de Lannion, Capitaine du ban et arrière-ban et garde des côtes, ports et havres de l'evêché de Tréguier, Lieutenant de la maréchaussée, Pensionnaire du Roi, Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, décédé à Plouha le 28 octobre 1658 ..., et de son épouse Mauricette Barbier, décédée en 1665 et qui porte d'argent à deux fasces de sable. Jean IV était seigneur de Lizandré-Kermaria à Plouha. (Liz-an-dren, "la Cour des Ronces).

.

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_bb1232_nten2010e-0.png)

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_4bbb02_lgqom16s4-2.png)

Mauricette est la fille et petite-fille des Barbier qui ont fait construire à Saint-Vougay le château de Kerjean. Sa fille René-Françoise, dame de L'Aubrais épousa en 1649 Alain de Guer, marquis de Pontcallec.

Il semble que l'on puisse rapprocher ce Jean de Lannion avec celui qui fut nommé Les Aubrays (ou Lezobré en breton), et dont je lis que le crâne, comme celui de sa fille repose dans une boîte, dans un recoin de la chapelle, avec l'inscription Le Geff [chef] de Les Aubré. La légende chantée dans une gwerz, raconte que ce capitaine des gardes-côtes et des ports de l’évêché de Tréguier, connu pour sa force surhumaine et sa bravoure et pour de hauts faits d’armes, montait dans sa chambre accompagné de Marmouz, son fidèle cheval.

"Il fut un homme respecté dont le tombeau était au centre de la chapelle. Au milieu du XIXe siècle, la chapelle menaçait ruine et était vouée à la destruction. Son crâne fut mis dans un reliquaire rudimentaire. Deux siècles après son décès, sa réputation était intacte. On chantait alors sa gwerz, cette complainte qui raconte les exploits du géant de Lizandré. "

https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/plouha-22580/spankalonspan-la-gwerz-de-jean-de-lannion-2306801.php

.

Néanmoins, cette hypothèse, qui me semble valide pour le blason de la cloche, ne permet pas d'expliquer le blason, certes proche mais à cinq fasces, du clocher. J'y vois alors les armes de Claude Ier de Lannion (1557-1621), et de Renée de Quelen baronne du Vieux-Chastel, les parents de Pierre Ier et de Jean IV. Les armes de Renée de Quélen sont un burelé d'argent et de gueules de dix pièces. Leur tombe reposant en l'église des Augustins de Carhaix, leur fils Jean gratifia les Augustins d'une somme de 200 livres pour faire la maîtresse-vitre. Je trouve la confirmation, de mon attribution pour ce blason du clocher, sous la plume de Paul Chardin, page 249. Tandis que Charles de Keranflec'h, dépourvu sans doute de jumelles, y voyait les armes de Jean de Lannion/Mauricette Barbier (p.295 note2).

.

/image%2F1401956%2F20231020%2Fob_3a4a63_taz81xgj1-1.png)

.

Nous voyons donc qu'au XVIIe siècle, Claude Ier de Lannion et ses deux fils Pierre Ier et Jean IV de Lannion, sans oublier leurs épouses, ont affirmé leurs prééminences, comme seigneur de Lizandré, sur la chapelle Kermaria-an-Isquit, et y ont assuré un mécénat notable, dont l'inventaire précis reste à dresser. En 1618, c'est à Pierre Ier que le trésorier de Kermaria rend compte des recettes de sa charge. Les archives départementales pour la seigneurie de Lizandré-Kermaria E-2341 et E2342 atteste de leur rôle, en 1620 pour nommer un chatelain pour cette chapellenie [Claude], en 1624 pour une commission de greffier [Pierre], en ? pour un poste de chapelain [Jean], enfin en 1684 pour une autre présentation par Mauricette Le Barbier, dame douairière de Lisandren-Kermaria devenue après son remariage comtesse d'Espinay

Ils auraient succédé, comme seigneur de Lizandré, aux Taillart (Guillaume Taillart x 1488 Gillette Le Vayer dont les armoiries figurent sur les verrières), puis aux Pinart sr de la Noë-verte par le mariage de Catherine Taillart, fils d'Yves avec Roland Pinart. Julienne Pinart épousa François II de Lannion (1530-1564), père de Claude.

Et à partir de 1691 ce seraient les Calloet qui auraient repris ce titre.

Le testament de Jean IV de Lannion en date du 21 janvier 1651, publié en partie par Keranflec'h mentionne une rente de 36 boisseaux de froment pour la chapelle de Kermaria, à condition que deux services soient célébrés chaque semaine par trois prêtres, et à perpétuité, pour le repos de Jean de Lannion et de son frère Guillaume [sic]. Il demande que sa tombe repose au milieu du chœur de la chapelle de Kermaria.

.

.

.

ANNEXE. J.M LUZEL, Chants populaires de la Basse-Bretagne, 1868.

La gwerz Les aubrais et le more du roi.

Luzel (p. 286-306) donne trois versions successives de cette gwerz

https://www.google.fr/books/edition/Gwerziou_Breiz_Izel/9xQeAAAAMAAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=%22Jean+de+Lannion%22+Plouha&pg=PA306&printsec=frontcover

"Cette tradition s'appuie sur une ballade bretonne très répandue dans le pays de Goello et insérée dans le recueil des chants populaires publiés par M. de La Villemarqué. Il semble pourtant que le savant éditeur ait attribué à cette ballade une date beaucoup trop ancienne, en traduisant Les Aubrays par Lez-Breiz (hanche, et au figuré, soutien de la Bretagne), surnom qu'il donne à Morvan, roi des Bretons, tué en 818, dans une rencontre avec les Francs de Louis le Débonnaire. Les Aubrays est le nom d'une seigneurie du pays de Retz, apportée en mariage, en 1455, å Rolland de Lannion, par Guyonne de Grezy, dame des Aubrays. La ballade ne peut pas, par conséquent, ètre antérieure à cette époque, et nous la croyons bien plus moderne.. Le poëte populaire dit que le seigneur des Aubrays, vainqueur du Maure du roi, fut plus tard décapité par les Français, et recapité par un ermite (1). La tradition du pays de Goello, en conservant de génération en génération le souvenir de sa bravoure et de sa force extraordinaires, dit seulement qu'on lui scia la tête; et l'on montre, dans le caveau délabré de Kermaria-Nisquit, en Plouha, un crâne d'une solidité remarquable, dont la partie supérieure porte des traces évidentes de l'opération. Or le testament de Jean de Lannion, châtelain des Aubrays et seigneur de Lizandré, en Plouha, daté » du 21 janvier 1651, et publié par M. Ch. de Keranflec'h (2), ordonne que « Son corps soit mis dans le caveau qui est sous la grande tombe » élevée au milieu du chœur, en l'église de Kermaria. » L'identité du héros des chants trégorois et cornouaillais ne peut donc guère faire l'objet d'un doute; la partie historique de ses exploits est moins facile à démêler de la » partie légendaire. Nous pensons d'ailleurs que le curieux poëme inséré dans le Barzaz-Breiz est, comme beaucoup de pièces de ce genre, une œuvre de rapsodes, dont des fragments appartiennent a des époques et à des héros différents. "

TROISIÈME VERSION.

I

Entre Koat-ar-Skin et Les Aubrays

A été arrêtée une armée (une rencontre);

A été arrêté un combat;

Que Dieu leur donne bon combat!

Que Dieu leur donne bon combat,

Et à leurs parents, à la maison, bonne nouvelle !.....

Le seigneur Les Aubrays disait,

Un jour, à son petit page:

-Selle-moi, vite, ma haquenée blanche,

Et mets-lui sa bride d'argent en tête;

Mets-lui sa bride d'argent en tête,

Et son collier d'or au cou;

Apprête aussi ton cheval Rouen (1)

Pour que nous allions à Sainte-Anne de Vannes.

Et j'ai gagné les dix-huit;

Et j'ai gagné les dix-huit,

Grâces à vous, sainte Anne de Vannes;

Faites-moi gagner le dix-neuvième,

Et je serai couronné dans la Trinité. (2)

Et je vous achèterai une ceinture de cire,

Qui fera le tour de toutes vos terres ;

Fera le tour de votre église et du cimetière,

Et de toute votre terre bénite;

Je vous achèterai une bannière rouge,

Qui sera dorée des deux côtés.

Le seigneur de Koat-ar-Skin disait, Ce jour-là, à son petit page:

Je vois venir un âne,

Monté sur une haquenée blanche!

- Le seigneur Les Aubrays dit A Koat-ar-Skin, sitôt qu'il l'entendit :

Si je suis un âne, bien certainement,

Je ne suis pas âne de nature;

Je ne suis pas âne de nature,

Mon père était, dit-on, un homme sage;

Si tu n'as pas connu mon père,

Moi, je te ferai connaître son fils!

Alors ils sont allés combattre,

Et le seigneur Les Aubrays a gagné.

Le seigneur de Koat-ar-Skin disait

A Les Aubrays, voyant qu'il gagnait :

Au nom de Dieu, Les Aubrays,

Au nom de Dieu, donne-moi quartier ! -

Je ne te donnerai pas de quartier,

Car toi, tu ne m'en aurais pas donné.

Je ne te laisserai pas la vie,

Car toi, tu ne m'aurais pas laissé la mienne.

- Au nom de Dieu, Les Aubrays,

Charge-toi de mes enfants.

Je ne me chargerai pas de tes enfants, Mais je les laisserai aller en liberté !

A peine eut-il dit ces mots,

Que Koat-ar-Skin fut tué par lui.

IV

Des lettres furent envoyées au roi,

Pour lui annoncer que Koat-ar-Skin avait été tué.

Et le roi de France disait,

Un jour, à son petit page :

Page, page, mon petit page,

Toi qui es diligent et alerte,

Va-t-en dire à Les Aubrays

De venir combattre contre mon More.....

Et le petit page disait, En arrivant à Lannion:

Bonjour et joie à tous dans cette ville,

Où est le Seigneur Les Aubrays?

Le seigneur Les Aubrays, en entendant cela, A mis la tête à la fenêtre;

Il a mis la tête à la fenêtre,

Et a salué le page du roi.

-Bonjour à vous, seigneur Les Aubrays! Et à vous aussi, page du roi !

Et à vous aussi, page du roi,

Qu'est-il arrivé de nouveau.

- Il vous est ordonné, Les Aubrays,

De venir combattre contre le More du roi.

Au nom de Dieu, page du roi,

Apprends-moi le secret de ce More-là.

Et je te donnerai un bouquet,

Au milieu duquel il y aura quatre mille écus.

Je vous dirai bien son secret,

Mais vous n'en parlerez jamais à personne :

Quand commencera ce combat,

Jetez vite vos habits sur les siens;

Et lancez-lui de l'eau bénite,

Aussitôt qu'il aura dégaîné :

Alors il fera un bond en l'air :

Mettez votre épée pour le recevoir :

Aimez mieux perdre votre épée,

Les Aubrays, que perdre votre vie! -

Le seigneur Les Aubrays, ayant entendu,

A mis la main dans sa poche;

Il lui a donné son bouquet,

Avec quatre mille écus au milieu.

V

Le seigneur Les Aubrays disait,

En arrivant à Sainte-Anne:

- J'ai pris part à dix-neuf combats,

Et j'ai gagné les dix-neuf;

Et j'ai gagné les dix-neuf,

Grâces à vous, sainte Anne de Vannes;

Faites-moi encore gagner le vingtième, Et je serai couronné au Guéodet.

e vous achèterai une bannière blanche, Qui aura sept clochettes à chaque extrémité;

Qui aura sept clochettes d'argent à chaque extrémité, Et une tige de baleine, pour la porter;

Je vous achèterai en présent

Un calice d'or et un sacrement (ostensoir),

Et qui sera beau pour vous faire honneur,

Car vous aurez fait un grand miracle en ma faveur.

VI

Le seigneur Les Aubrays disait, En arrivant dans le palais du roi :

Bonjour à vous, sire, et même roi, Qu'avez-vous de nouveau ?

- Il t'a été ordonné, Les Aubrays, De venir combattre contre mon More; Tu as tué Koat-ar-Skin,

Qui était un de mes plus grands amis;

Mais si tu as tué Koat-ar-Skin,

Tu ne tueras pas mon More.

Quand il entra sur lui dans la grande salle, Il lui lança de l'eau bénite.

Quand le More jette ses habits à terre,

Les Aubrays jette les siens dessus;

Quand le More fait un bond en l'air,

Il présente son épée, pour le recevoir.

Au nom de mon Dieu, Les Aubrays,

Retire ton épée !

Je ne retirerai pas mon épée,

Car toi, tu n'aurais pas retiré la tienne.

- Au nom de mon Dieu, Les Aubrays, Laisse-moi la vie !

Car toi, tu ne m'aurais pas laissé la mienne!

Il n'avait pas fini de parler, Que le More noir a été tué,

Le More noir a été tué.

Et Les Aubrays est sorti.

Il a rencontré le petit page du roi, Et lui a donné un second bouquet; Il lui a donné un second bouquet, Avec quatre mille écus au milieu.

Le roi disait alors à Les Aubrays, Au moment où il sortait :

- Mon Dieu, serait-il possible Que tu as tué mon More?

Oui, j'ai tué votre More,

Et je vous tuerai aussi, si vous voulez !

Au nom de Dieu, Les Aubrays,

Laisse-moi la vie,

Et reste avec moi dans mon palais,

Je te ferai roi après moi !

Je ne resterai pas avec vous dans votre palais,

Car ma pauvre mère est veuve;

Car ma pauvre mère est veuve,

Et cela lui ferait de la peine!

VII

Le seigneur Les Aubrays disait,

En arrivant dans la ville de Lannion :

- J'ai pris part à vingt combats,

Et je les ai tous gagnés,

Grâces à vous, sainte Anne de Vannes, Je serai couronné au Guéodet;

Je serai couronné à Saint-Louis,

Et je n'ai pas encore vingt ans accomplis!

.

.

.

.

SOURCES ET LIENS.

.

— AUBERT , La chapelle de Kermaria-Nisquit

http://backup.diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/2aa55730ab949a1b101902c8544378bc.pdf

— CHARDIN (Paul), 1894, La chapelle de Kermaria-Nisqit en Plouha, Revue archéologique 1, pages 246-259

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203636c/f249.item

—COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1939. p. 374-375

—COUFFON, René. Quelques notes sur Plouha. Saint-Brieuc : Francisque Guyon éditeur, 1929. p. 27-35

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3346690r

— KERANFLEC'H (Charles de,), 1857 « Une frairie bretonne, Kermaria-Nisquit, suivie du testament du seigneur des Aubrays », Nantes, Imprimerie de Vincent Forest, 1857, 29 p. 1 grav., extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, t. II, 1857, 2e semestre, p. 281-301.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1102459/f280.item

—LE LOUARN-PLESSIX (Geneviève ) , 2013, Plouha, Chapelle de Kermaria an Iskuit SHAB

https://m.shabretagne.com/scripts/files/5f464c1e917b93.94134739/2013_50.pdf

https://docplayer.fr/108538314-Plouha-chapelle-de-kermaria-an-iskuit.html

— MAIDY ( L. Germain de ), 1896, " Sept cloches anciennes des Côtes-du-Nord", Congrès archéologique de France : séances générales tenues par la Société française d'archéologie. 1898 (63). Contient les Séances générales tenues à Morlaix et à Brest, en 1896. pages 294-297.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k356651/f377.image

— PICHOURON ( Patrick) - L'HARIDON ( Erwana) 2005, La chapelle de Kermaria-an-Isquit Inventaire général ; Dossier IA22005349

"La chapelle Kermaria-an-Isquit a été fondée au cours de la 1ère moitié du 13ème siècle par Henry d'Avaugour, comte de Goëlo. Elle a été agrandie au 15ème siècle, puis au début du 18ème siècle par le chapelain de l'époque Jean Huet. Vendue le 16 fructidor de l'an IV (septembre 1796), elle a été rachetée par la fabrique et rendue au culte en 1812. Réputée pour sa danse macabre du 15ème siècle, elle a été classée au titre de la législation sur les monuments historiques le 6 juillet 1907 et restaurée de 1958 à 1976. Les quatre premières travées de la nef et de ses collatéraux remontent à la fondation de la chapelle. Au cours du 15ème siècle, la nef et ses collatéraux ont été prolongés de trois travées et l'édifice a été augmenté d'un porche et d'une aile au sud. L'étage du porche servait de secrétairerie à l'origine, puis il a servi d'auditoire à partir de 1547 pour la seigneurie de Lizandré-Kermaria. Enfin, Jean Huet, chapelain de Kermaria-an-Isquit, entrepris plusieurs travaux au cours du 1er quart du 18ème siècle, dont la construction de l'actuelle flèche en 1702, due au maître charpentier Pierre Le Clerc (d'après René Couffon), le percement d'une baie en 1720 (porte la date) et la reconstruction du choeur en 1721 (d'après inscription).

— THIBOUT (Marc), 1949, « La chapelle de Kermaria-Nisquit et ses peintures murales », Congrès archéologique de France. 107e session. Saint-Brieuc. 1949, Société française d'archéologie, 1950, p. 70-81.

— SITE MAN8ROVE

https://man8rove.com/fr/profile/h48gxonna-jean-iv-de-lannion

—DIVERS

— Base Palissy POP-Culture

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089487

https://collectif-objets.beta.gouv.fr/objets/75975

— Notice Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Kermaria_an_Iskuit

— GENEVIÈVE LE LOUARN-PLESSIX 2013, Plouha, Chapelle de Kermaria an Iskuit, Mémoires de la SHAB

https://m.shabretagne.com/scripts/files/5f464c1e917b93.94134739/2013_50.pdf

Situé en face, au revers du mur-diaphragme de la chapelle sud, un fragment de fresque montre six personnages: deux couples agenouillés (seigneurs et leurs épouses) présentés par deux saints. Les seigneurs sont en armure, les dames coiffées de hennins. Les armoiries portées sur la cotte du couple de droite permettent d’identifier les seigneurs Guillaume (III) de Boisgelin et Anne du Vieux-Chastel mariés en 1481. Derrière eux, saint Guillaume en évêque

Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à la molette d'argent ; aux 2 et 3 d'azur plein.

'argent à trois fasces de gueules accompagnées de dix mouchetures d'hermine de gueules posées 4, 3, 2 et 1, et un lambel d'azur.

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_4f6eb1_20230825-120845cc.jpg)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_c37664_20230825-120852cc.jpg)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_087d41_l2030479cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_377c7b_l2030489-ccjpg.JPG)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_d3c8e3_l2030481cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_e71502_20230825-120937cc.jpg)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_b21868_l2030488cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_fb1285_l2220774cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_cceab6_l2220779cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_7c77ba_l2220782-ccjpg.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_ffdcfa_l2220776cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_9595e2_l2220777cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_f6f2ea_l2220778cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_c5cedf_l2220786cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_e217b1_l2220787cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_770c9b_l2220780cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_d8445d_l2220783cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_955209_l2220784-ccjpg.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_7644f6_l2220774cdc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_32a7de_l2220775cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_abbb9e_l2220780cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230827%2Fob_d61057_l2220781cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_49f262_l1430246cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_b14ce8_l2220771cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_839d2c_l2220772cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_1d3a3e_l2220789cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_fc1c83_l2220790cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_882322_l2220795cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_749da2_l2220796-ccjpg.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_f9afa1_l2220797cazc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_df2c20_l2220799cazc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_c03e0e_l2220799cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_415fdc_l2220790ccbv.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_42f05a_l2220771cce.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_abb3ef_l2220791cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_7ee5f0_hagetmau-eglise-paroissiale-sainte.jpg)

/image%2F1401956%2F20230824%2Fob_5ce89a_l2220798ccz.JPG)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_7a9e98_man8rove.png)

/image%2F1401956%2F20231018%2Fob_3140bb_l2220773cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_67ea9e_dscn0295cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_d63846_dscn0300cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_ef6ea4_dscn0296cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_33df50_dscn0298cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_8b427e_dscn0312cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_ff66ba_dscn0315cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_8e8b4c_dscn0312-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_7b60a4_l1890632cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_e869b9_l1890635c-c.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_562516_l1890638cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_327877_l1890431cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_149df6_l1890434cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_452377_l1890436-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_52a68c_dscn0304cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210801%2Fob_fe285c_l1890633cc.JPG)

MEVEN

MEVEN  ORA

ORA

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)