Jessé, Vierge et démone, et Immaculée Conception. Notre-Dame-de-Populo (Itron Varia Populo) à Landudal.

La chapelle Notre-Dame-de-Populo à Landudal (29) conserve en son chœur une statue de la Vierge éponyme. Il s'agit d'une "Vierge à démone", selon l'expression de Louis Thomas reprise par Himoko Amemiya, ces deux auteurs ayant dressé le recensement de ce thème iconographique dans la statuaire bretonne. A mon tour, j'en collectionne les exemples avec excitation, d'autant qu'un grand nombre sont intégrés à des Arbres de Jessé qui sont mes motifs de prédilection. Mes découvertes récentes de Démones sont celles de la chapelle de Kerdévot, de l'église de Plourin-les-Morlaix ou de l'église de Locquirec. L'intérêt est, entre autre, d'y déceler les indices de l'influence des "immaculistes", partisans de l'Immaculée Conception à une époque où ce n'était pas un dogme, mais un point de théologie débattu avec ardeur.

Or, à Landudal, quoique Jessé soit absent ainsi que son Arbre aux douze rois, il est évident que nous avons affaire à une Vierge de l'Immaculée Conception, car elle se tient sur un croissant de lune comme la Mulier amicta sole de l'Apocalypse. Surtout, on peut lire sur une banderole les mots ESSE VIRGO CONCIPIET, citation du verset de la prophétie d'Isaïe Is 7:14 Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. "Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel". C'est la citation fondatrice du thème de l'Arbre de Jessé, mais c'est aussi, par l'affirmation de la virginité de la Mère du Méssie, un argument fort des thèses immaculistes, par une confusion entre la virginité biologique de la conception, et l'absence du péché originel de Marie.

Tout est donc limpide :

1°) Notre-Dame-de-Populo est représentée en Femme de l'Apocalypse Ap.12:1-5

1 Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête [mulier amicta sole et luna sub pedibus eius et in capite eius corona duodecim stellarum]; 2 elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. 3 Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. 4 Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en travail, le Dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. 5 Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône

2°) Par la citation d'Isaïe 14:7, la virginité de cette femme est affirmée, ainsi que son lien avec la dynastie royale de David fils de Jessé.

3°) Cette Vierge est couronnée par deux anges, ce qui souligne à la fois son lien avec la Maison de David, et son appartenance à la royauté glorieuse de son Fils.

4°) la Mère et l'Enfant tiennent ensemble la tige d'une fleur, vraisemblablement un lys.

C'est une statue en bois polychrome de 1,70m de hauteur, datée du fin XVIe ? (C. Prigent) et située dans une niche du XVIIIe encadrée de deux colonnes torses ornées d'enroulement de vignes — feuilles, pampres et grappes—. La "démone" a la joue gauche écrasée par le soulier de la Vierge ; de sa longue chevelure émergent deux longues cornes ; Ses seins ne passent pas inaperçus, pas d'avantage que ses mamelons mais ils laissent la vedette au ventre gonflé et à son nombril épanoui.

Tout est limpide ?

Oui, mais regardons bien la photographie supra que j'ai prise légèrement de biais : on peut ainsi suivre la queue de la démone, malgré ses tons sombres. On la voit monter parallèlement à la jambe gauche de la Vierge jusqu'à la partie inférieure du la banderole. Alors, elle se recourbe comme l'extrémité d'une trompe d'éléphant et vient saisir le rouleau du phylactère ! Sur place, lorsqu'on peut faire varier le point de vue, c'est beaucoup plus évident que sur la photo.

Cela veut dire qu'au lieu d'opposer radicalement le Mal démoniaque et le Bien marial, l'artiste a fait en sorte de créer une boucle : tête de démone / Soulier droit de la Vierge / Corps de la Vierge / Bras droit / Main droite de Marie/ Lis de la virginité/ Main droite de Jésus / Bras et corps de Jésus / Bras gauche et main gauche de Jésus / Texte ECCE VIRGO CONCIPIET / Queue de la démone / Ventre et poitrine / etc...

Celle que je dénomme "démone" pour reprendre la tradition, et surtout parce qu'elle n'est ni tout à fait l'Ancienne Ève ni tout à fait Satan, pourrait bien représenter le Péché Originel, que Marie rachète mais n'abolie pas. La boucle que nous venons de suivre comme un anneau de Moebius sans fin apparaît, grâce à l'artifice trouvé par le concepteur de l'œuvre, comme le cycle de la Rédemption, et Marie y tient le rôle de Médiatrice. Non pas la flèche sommitale inaccessible, mais la voie de passage par lequel le péché gravite (ce n'est peut-être pas correct sur le plan théologique), est racheté et revient.

Ici, une circulation s'établirait entre la Nouvelle Ève et l'Ève pécamineuse dans une conception dynamique et en devenir du Salut.

Discussion.

Je n'ai trouvé aucun indice direct d'une relation entre cette statue (sur laquelle les données scripturaires sont rares) et le culte de l'Immaculée Conception.

La chapelle est datée par deux inscriptions lapidaires entre son début en 1539 (dédicace dans le chœur) et son parachévement en 1548 (transept sud). Mais elle contient des statues du XVe siècle. On attribue son nom au datif du latin populus,i, m. "peuple" dans le sens "construite pour le peuple", l'église paroissiale Saint-Tugdual se révélant trop petite par rapport à l'affluence attirée par le marché et les foires au XVIe siècle. On évoque aussi le latin populus,i, f. "peuplier". Mais ces hypothèses ne tiennent pas compte de l'existence d'autres sanctuaires dédiés à cette Vierge :

a) Chapelle de Notre-Dame-de-Populo à Vieu sur les hauteurs de Don, diocèse de Belley.A la sortie de Don, Notre Dame de Populo - Champagne-en-Valromey ain est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes.

Cette chapelle, construite d'abord en aval du pont de Saint-Germain et tout à fait sur le bord du gouffre, au fond duquel mugissent les eaux réunies de l'Arvière et du Groin, fut transférée vers le milieu du XVIIe siècle, sur un monticule qui domine le village. Le prébendier qui la desservait était à la nomination du seigneur de Montaigre (à Linod). Il ne reste plus trace de la chapelle primitive, ni de la seconde, qui a été démolie au xixe siècle. L'emplacement de cette dernière est marqué par un gracieux monument, œuvre d'art et de goût, élevé par les soins de M. Agniel, curé de Vieu. La chapelle de Notre-Dame-de-Populo se trouve de nos jours oratoire construit en 1862 en souvenir d'une chapelle édifiée près du pont du Diable.

Je remarque qu'elle était fêtée le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception.

b) Bourg-en-Bresse : Chapelle Notre-Dame de Populo, oratoire construit sur un mamelon en souvenir d'une chapelle.

c) Draguignan, Chapelle Notre-Dame de Populo construite par les frères Minimes en 1632.

d ?) Var, église de Barjols

Surtout, cette Notre-Dame de Populo est sans-doute la transposition de Madonna del Popolo, qui a donné son nom à l'église Santa-Maria del Popolo — Sainte-Marie-du Peuple— de Rome. Celle-ci a été reconstruite entre 1472 et 1477 par Sixte IV, le pape franciscain qui institua un culte de l'Immaculée Conception. Sixte IV eut deux cardinaux français, Charles de Bourbon (évêque de Lyon, directement lié à la collégiale de Moulins et sa chapelle de la Conception, et très attaché comme tous les Bourbons aux thèses immaculistes) et Pierre de Foix, évêque de Vannes.

Citons encore la paroisse Madonna del Popolo de Vérone.

Il est donc très vraisemblable que le vocable de cette chapelle ne trouve pas son origine dans une anecdote locale, mais à un culte attesté en France et sans-doute liée à l'église de Rome.

Poursuivons l'enquête :

LES INSCRIPTIONS LAPIDAIRES.

1. L'inscription de 1539.

JEHAN Seigneur : de : Quelen : et : du vieulx : Chastel : et damoyselle : Marie de K[er]goet : sa compaigne : ont faict : faire : ceste : chapelle en lhonneur de nostre Da [m]e de Populo : lan : M:VccXXX:IX : Laurens : Luyen : Myseur.

Selon l'un des recteurs de landudal, la légende veut que Jehan de Quélen, (dit "Seigneur de Quistinic"), ait entrepris un pèlerinage à Jérusalem (le "Grand pèlerinage" effectué souvent pour expier une faute grave). Tombé prisonnier des Turcs, il invoqua Notre-Dame-de Popolo, vénérée à Rome depuis 1099 en commémoration de la reconquête du Tombeau du Christ par les Croisés. Sauvé miraculeusement, il revint à Landudal accompagné d'un Turc.

Voici ce qu'en dit le chanoine Abgrall 1901 :

"L'église est sous le vocable de Notre-Dame-de-Populo. Ce vocable est-il antérieur à la construction de l'églis actuelle, qui remonte à 1539. A-t-il pour origine un pélerinage* quelconque d'un seigneur en Italie ?"

*[ou un voyage ? ]

.... "L'origine de cette chapelle a sa légende, comme si elle remontait aux Croisades, et cependant elle ne date que du commencement du XVIème siècle. Cette légende est empruntée à celle de Notre-Dame de Belean, au diocèse de Vannes. Voici comment elle était racontée par M. le comte de Kerguélen, vers 1855 : « Une tradition, encore toute vivante dans le pays, raconte que le Sr. de Quélen, se rendant en pèlerinage en Terre-Sainte, avec un domestique breton, fut fait prisonnier par les Turcs. Les pirates, poursuivis par un vaisseau du Roi, prirent le parti de se défaire de leurs prisonniers, et dans la pensée de les retrouver, les enfermèrent dans un coffre en bois qu'ils jetèrent à la mer. Dans cette situation critique, le Sgr. de Quélen fit voeu de bâtir une église à Notre-Dame de Populo, s'il échappait à ce danger. Après avoir été longtemps ballotté par les flots, le coffre sembla s'arrêter sur la terre ferme. " Seigneur, dit le domestique, je crois entendre chanter le coq de Kersaviou ". Des passants ont aperçu le coffre ; il s'ouvre sous leurs efforts, et les deux voyageurs se retrouvent dans leur paroisse de Landudal ». C'est bien l'histoire du chevalier du Garo à Bélean ; mais, pour Landudal, il y a une variante, ce n'est pas le domestique du seigneur qui l'aurait accompagné, mais bien son gardien, qui était turc, et qu'on s'empressa d'enterrer sur le lieu même où il fut trouvé, non loin du bourg, où l'on planta une croix qui s'y voyait encore, il n'y a pas longtemps, sur le chemin de Landudal à Briec, et s'appelait Croaz-an-Turc. Mais cette croix ne se saluait pas, par horreur pour la doctrine du Croissant. M. de Kerguélen ajoutait, selon les on dit de la paroisse, et ceci paraît plus vraisemblable, que « le chevalier de Quélen, fidèle à sa promesse, voulut faire bâtir une chapelle ; mais la fabrique s'y opposa, parce qu'il existait déjà une église au bourg, et qu'on ne voulait pas d'une charge inutile. Le Sr. de Kélen insista, en disant que la construction de cette chapelle inutile constaterait d'autant mieux le miracle qu'il voulait rappeler ». Le coffre qui avait ramené le Sgr. de Quélen fut longtemps conservé dans l'église de Notre-Dame de Populo, et s'y voyait encore au commencement du XIXème siècle ; mais, écrit M. du Marchallach, vers 1855, « il fut brûlé récemment sur les ordres du Curé de Briec, pour effacer un souvenir qui rattachait trop les paroissiens à leur trève de Landudal ».

2. Inscription de 1548 :

Au-dessus de la porte de l'aile sud du transept, porte avec moulures prismatiques dont l'accolade à crochets et fleuron coupe les pinacles, comme à Pleyben : "LAN M. Vc XLVIII. DECEDA. JEHAN. SEIGNEUR DE QUELEN. ET DU VIE CHASTEL. LORS. COMANCA. FRANCOYS : SON : FILS : ET : DAMOISELLE ANNE : DV : QUELENNEC : SA : COMPAIGNE : A : FAIRE : PARACHEVER : CESTE : CHAPELLE".

3. Porte nord.

"Le côté Nord est tout particulièrement remarquable par le grand développement du bras du transept, dans lequel on pénètre par une porte fort artistique accostée de deux pilastres ou deux grosses colonnettes rondes ornées de losanges en creux, avec tailloirs surmontés d'une couronne comtale d'où surgit la continuation du pilastre formant base de pinacle contournée en spirale, la pyramide de couronnement étant garnie de multiples crossettes. Au-dessus de la double nervure prismatique qui encadre la porte s'élève une riche contrecourbe saillante rehaussée de crochets en feuilles de chardon. Plus haut que le fleuron du sommet, une inscription gothique donne cette touchante invocation : "Maria Mater gratiae - Tu nos ah hoste protege". " (Chanoine J.M. Abgrall)

4. Cuve baptismale.

A la fin du XIXème siècle, tout près de la porte Ouest, contre le mur d'angle du cimetière, se trouvait une cuve baptismale retirée de l'église, séparée de sa base par une rupture irrégulière du fût où on pouvait lire : "CE : PRESANT ... LAN : 1580".

Du coté gauche du chœur.

Pour ne négliger aucun indice, précisons que la niche du coté de l'évangile abrite une statue de saint Guillaume. Elle est surmontée d'un médaillon représentant la Vierge, alors que la niche de N.D. de Populo est surmontée du médaillon représentant saint Jean. D'autres pensent qu'ils s'agit "des portraits des seigneurs donateurs".

ANNEXE

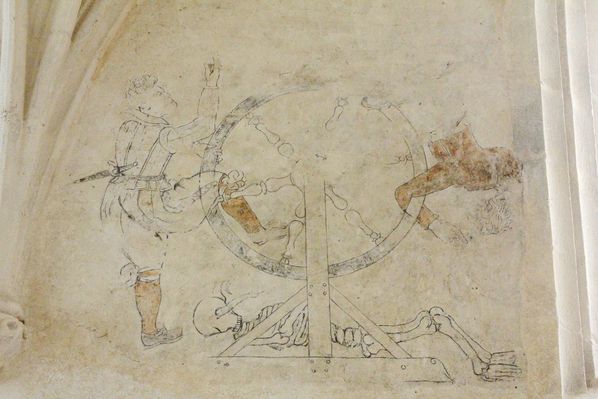

Louis Thomas a recensé 19 Arbres de Jessé sculptés en Bretagne dont 6 en Finistère (outre Locquirec, Plounevezel, Plouzevedé/Berven, Plourin-les-Morlaix, St-Thégonnec, St-Yvi) dont un sous-groupe de 13 avec Démones.

Ces Démones fascinent Louis Le Thomas, qui leur a consacré un article particulier, et les classe en deux figurations anthropomorphiques, celle de Démone-Serpent ou anguiforme, ou ophioure (ou "Echidna"), et celles, plus rares, de Démone-poisson (ou "Néreïde"). Il voit dans ces formes qui "relèvent d'une gynécomorphie du Serpent de la tentation" "l'occasion rare, dans l'iconographie religieuse; d'une étude du nu féminin, bustes et torses de démones ayant été, dans les Arbres de Jessé bretons, traités avec une verve évidemment complaisante et un réalisme particulièrement suggestif" car elles ont "pour attribut principal des mamelles orthomorphes, discoïdes, d'un galbe partout très exagéré" dont le mérite est néanmoins de consoler le fidèle des démons et démones de l'iconographie religieuse, très souvent affligées de mamelles pendantes, à titre péjoratif, et d'inspiration probablement monacale". Souvent, hélas, ces "exubérance mammaire a servi de prétexte à une chirurgie iconographique correctrice particulièrement tenace afin, presque partout, de réduire —sinon de supprimer— cette exubérance en pratiquant des amputations, alors qu'aux personnages "cacheurs" de Molière suffisait...le mouchoir".

A la question qu'avait posé le chanoine Abgrall (Est-ce Éve ? Est-ce le serpent qui l'a trompé ?), Louis Le Thomas répond : c'est le Serpent, car il tend la pomme plutôt qu'il ne s'en saisit, mais aussi en raison de ses caractères chtoniens : main griffue, tête cornue, animalité.

Voir :

La Vierge à la démone de la chapelle de Kerdévot.

L'Arbre de Jessé sculpté de l'église de Locquirec.

L'Arbre de Jessé de l'église de Plourin-les-Morlaix (Finistère).

L' arbre de Jessé de l'église de Saint-Aignan (56).

L'arbre de Jessé de la chapelle de La Trinité à Cléguerec (56).

Sources et Liens.

— ABGRALL (Jean-Marie) (1901) "Landudal , église, chapelle", Bulletin de la Société Archéologique du Finistère tome XXVIII page 115

— AMEMIYA (Hiroko) 2005, Vierge ou démone, exemple dans la statuaire bretonne, Keltia éditeur, Spézet. 269 p. page 68-69. Version remaniée de la thèse de 1996.

— AMEMIYA (Hiroko) Figures maritimes de la déesse-mère, études comparées des traditions populaires japonaises et bretonnes thèse de doctorat d'études littéraires, histoire du texte et de l'image Paris 7 1996 sous la direction de Bernadette Bricout et de Jacqueline Pigeot. 703 pages Thèse n° 1996PA070129 Résumé : Le thème principal de cette etude est de voir quel role la femme non-humaine - et notamment la femme qui appartient au monde maritime - a joue au japon et en bretagne, a travers les recits relatifs a l'epouse surnaturelle. Pour la bretagne, les recherches s'etendent egalement sur l'iconographie religieuse representant l'etre semi-humain telles la sirene et la femme-serpent. La region conserve dans ses chapelles de nombreuses statues des xvie et xviie siecles figurant ce type faites par des artisans locaux. L'imagination populaire s'epanouit ainsi dans la femme non-humaine de deux facons en bretagne : dans l'expression orale et dans l'expression plastique ce qui nous offre une occasion inestimable d'etudier leur compatibilite dans leur contexte socioculturel. Les recits qui traitent le theme du mariage entre l'etre humain et l'etre non-humain revelent la conception de l'univers d'une societe. L'autre monde ou les etres de l'autre monde sont en effet une notion fonctionnelle qui permet a la societe de maintenir l'ordre interne par une intervention externe fictive : la suprematie du fondateur du japon s'explique par la transmission d'une puissance surnaturelle par sa mere du royaume maritime, alors qu'en bretagne, la destruction de la cite legendaire d'is est causee par une fille maudite nee d'une fee. Le premier volume de cette etude est compose de trois parties : i. L'autre monde dans la tradition populaire au japon, ii. Recits relatifs au mariage au japon et en bretagne, iii. Iconographie d'une femme semi-humaine. Le deuxieme volume est un inventaire des differents types de representation semi-humaine en bretagne.

— LE THOMAS (Louis), 1961 "Les Démones bretonnes, iconographie comparée et étude critique", Bulletin de la société Archéologique du Finistère t. 87 p. 169-221.

— LE THOMAS (Louis) 1963 "Les Arbres de Jessé bretons", première partie, Bulletin de la société Archéologique du Finistère 165- 196.

— LE THOMAS (Louis) 1963, "Les Arbres de Jessé bretons", troisième partie, Bulletin de lasociété Archéologique du Finistère pp. 35-72.

— LEPAPE (Séverine) 2004 Étude iconographique de l’Arbre de Jessé en France du Nord du xive siècle au xviie siècle Thèse Ecole des Chartes http://theses.enc.sorbonne.fr/2004/lepape

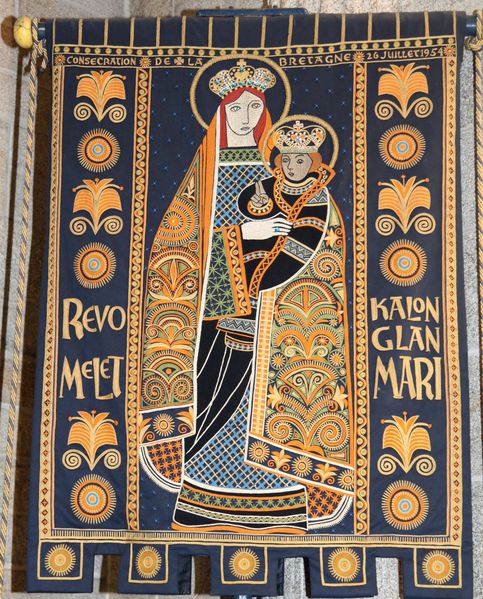

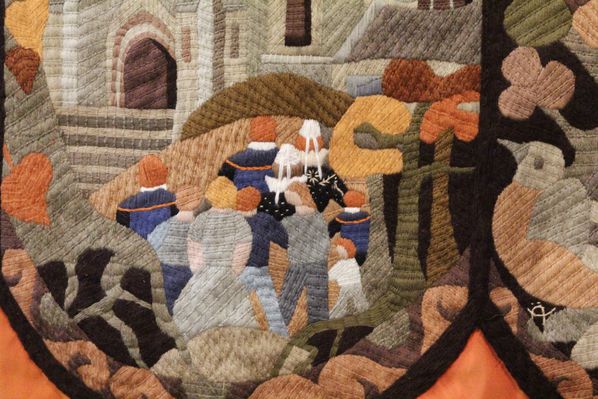

/idata%2F3438827%2Fepigraphie-tilde%2Fste-anna-d-auray%2Fbannieres%2Fbannieres-4312c.jpg)

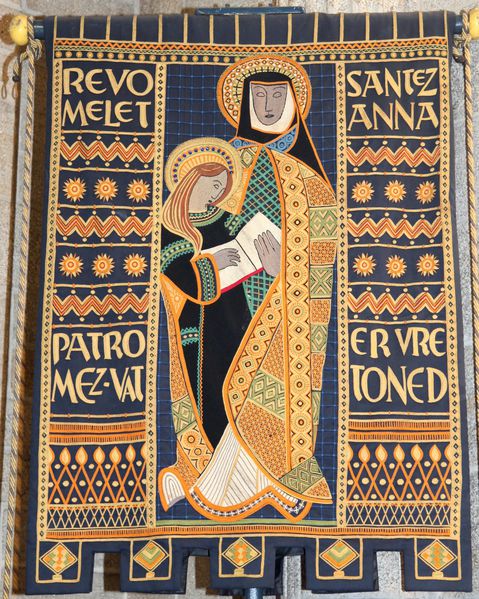

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)