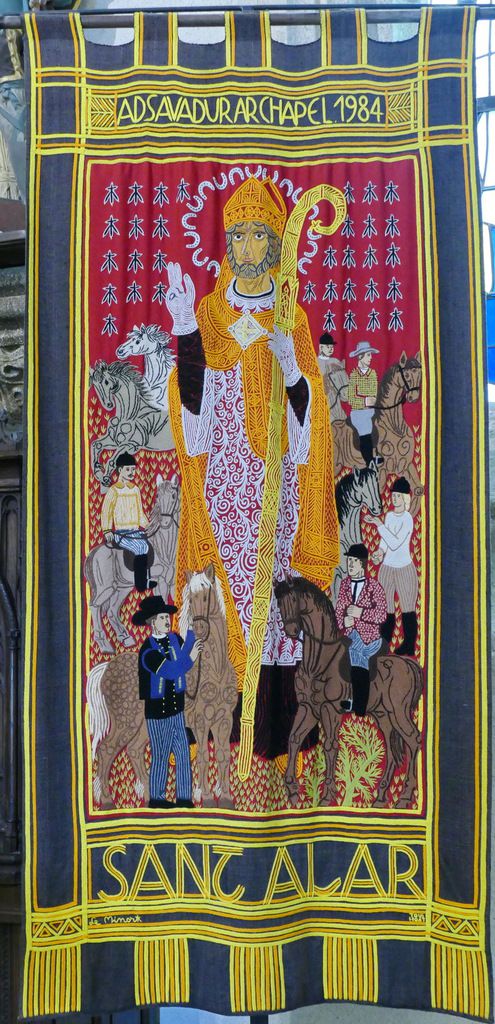

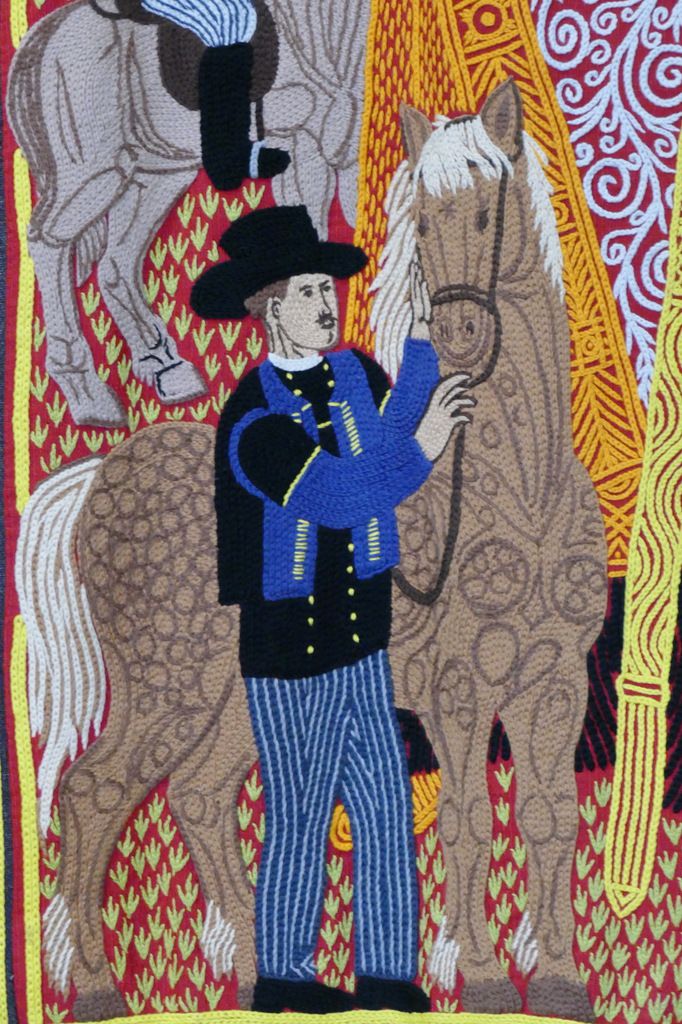

Les peintures murales de la chapelle de Locmaria er Hoët à Landévant (56). Sa charpente polychrome armoricaine, ses statues, et sa cloche.

Peintures murales : voir sur ce blog :

- Les anges musiciens des voûtes de Kernascléden,

Chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac : les lambris peints du XVe siècle

.

.

Monsieur Jean-Jacques RIOULT, Conservateur en chef du patrimoine, Responsable du pôle connaissance-expertise du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Rennes, nous a fait découvrir le 26 septembre 2015 la chapelle de Locmaria er Hoët, avec les derniers développement des recherches concernant les peintures murales récemment mises à jour et restaurées, et de la charpente peinte, du type "Charpente armoricaine". L'Association de la chapelle, et madame l'Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles, nous accueillaient avec sourires, gâteaux et café...

.

J'en donnerai quelques images. Toutes les erreurs du texte doivent m'être attribuées.

J'ai emprunté aussi des documents parmi ceux qui sont affichés en documentation dans la chapelle.

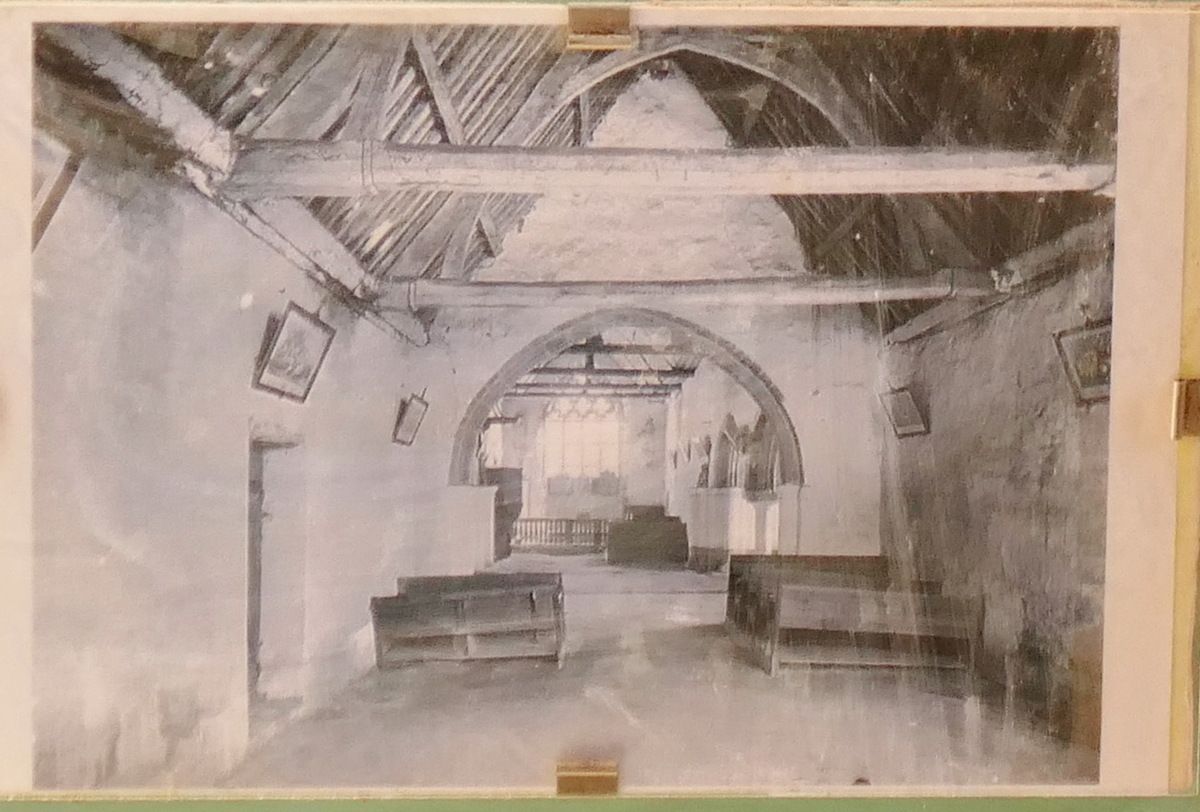

La chapelle de Locmaria-er-Hoët, inscrite au titre des Monuments Historiques, est le plus ancien édifice religieux de la commune de Landévant. Elle a été édifiée au XIIe siècle et remaniée aux XVIe et XVIIe siècles, avant de devenir une étape du Tro-Breizh et du pèlerinage vers Sainte-Anne-d'Auray . Le village était jadis le lieu le plus peuplé de l'actuel territoire landévantais à en juger par de nombreux vestiges (briques) dans son sol. Certaines de ces briques sont encore inclus dans la base des murs de la chapelle. Ce site dominait la voie romaine de Nantes à Quimper. Le nom de Locmaria n'apparaît qu'au XIe siècle, mais indique une dévotion à la Vierge. Aucun saint breton n'est honoré dans cette chapelle. Au nord de la chapelle, se dresse une croix de granit qui daterait de 1732.

En 2009, la couverture a été refaite et les décors de la charpente ont été reconstitués à l'identique grâce aux traces de peinture conservées. Cette charpente et ses peintures du XIVe et XVe siècle sont considérées comme exceptionnelles.

Puis, jusqu'en 2012, les peintures murales furent restaurées avec des pigments naturels par Joël Marie, venant de Saint-Gilles (50), et Jimmy Corso, venant de Nantes .

" Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine avec chœur à chevet plat qui a subi en 1638 [?] une restauration qui a profondément transformé la nef, où pourtant ont subsisté d'importants vestiges de la construction romane. Chaque croisillon est séparé du carré par une double arcade brisée reposant au milieu sur une courte colonne à chapiteau formé de plusieurs tores et tailloir décoré, et de chaque côté sur des colonnes engagées. Une seule arcade identique, mais plus large sépare la nef du transept. Du côté du choeur, les colonnes engagées marquent seules la séparation. Deux contreforts d'angle cernés de larmiers saillants épaulent le mur du chevet. Le chevet est percé d'une grande fenêtre à réseau flamboyant. Subdivisé en quatre lancettes trilobées, le nouveau vitrail posé en 1992 représente un arbre de Jessé. Les armoiries du vitrail sont celles des familles Kerdevenez, Kaer, et Le Val. Les quadrilobes du tympan sont datés du XVème siècle. Dans le mur du choeur se trouve une crédence du XVème siècle en arc brisé.. On y remarque une piscine du XVème siècle et les autels de pierre des croisillons, également du XVème siècle" (d'après Infobretagne)

.

Visite de la chapelle le 26 septembre 2015. Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

I. Vue générale.

.

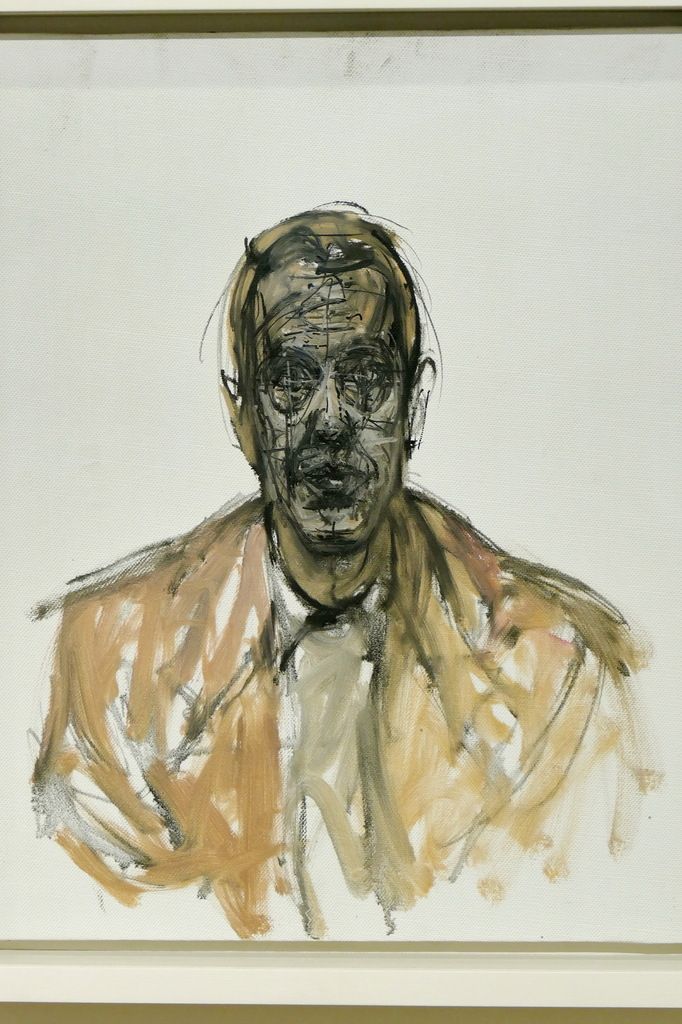

II. Les sculptures des chapiteaux ; la polychromie des arcades moulurées.

Les arcades moulurées viennent retomber sur des colonnes par l'intermédiaire de chapiteaux.

La peinture utilise trois couleurs naturelles : l'ocre rouge, l'ocre jaune et le blanc (chaux). Dans les moulures, l'ocre rouge enfonce les creux alors que l'ocre jaune souligne les reliefs en les faisant ressortir. Le noir, absent ici, est utilisé avec beaucoup de parcimonie, est issu du charbon de bois.

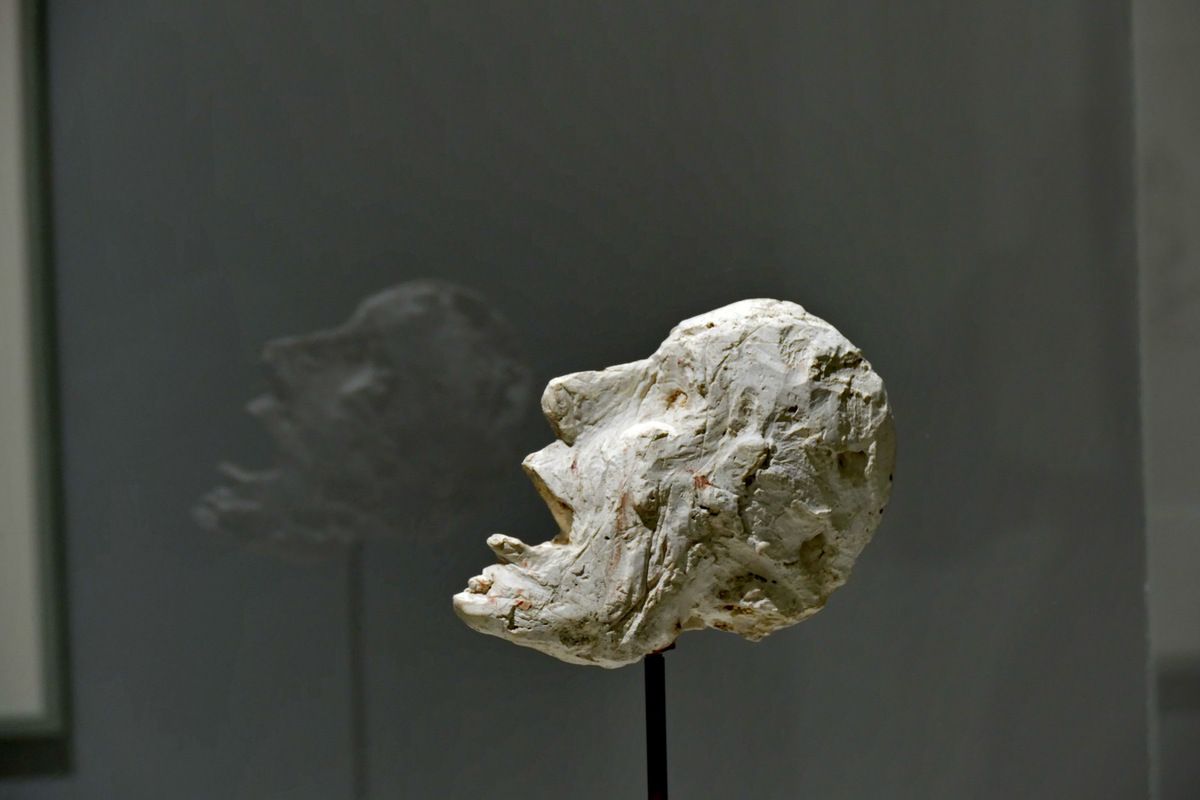

Un chapiteau porte des têtes animales et humaines qui témoignent d'un remploi des chapiteaux romans de l'ancienne chapelle, car, sur le visage humain, la façon de dessiner l'œil par le volume du nez enforme de corne est forcément antérieur au XIVe siècle.

.

.

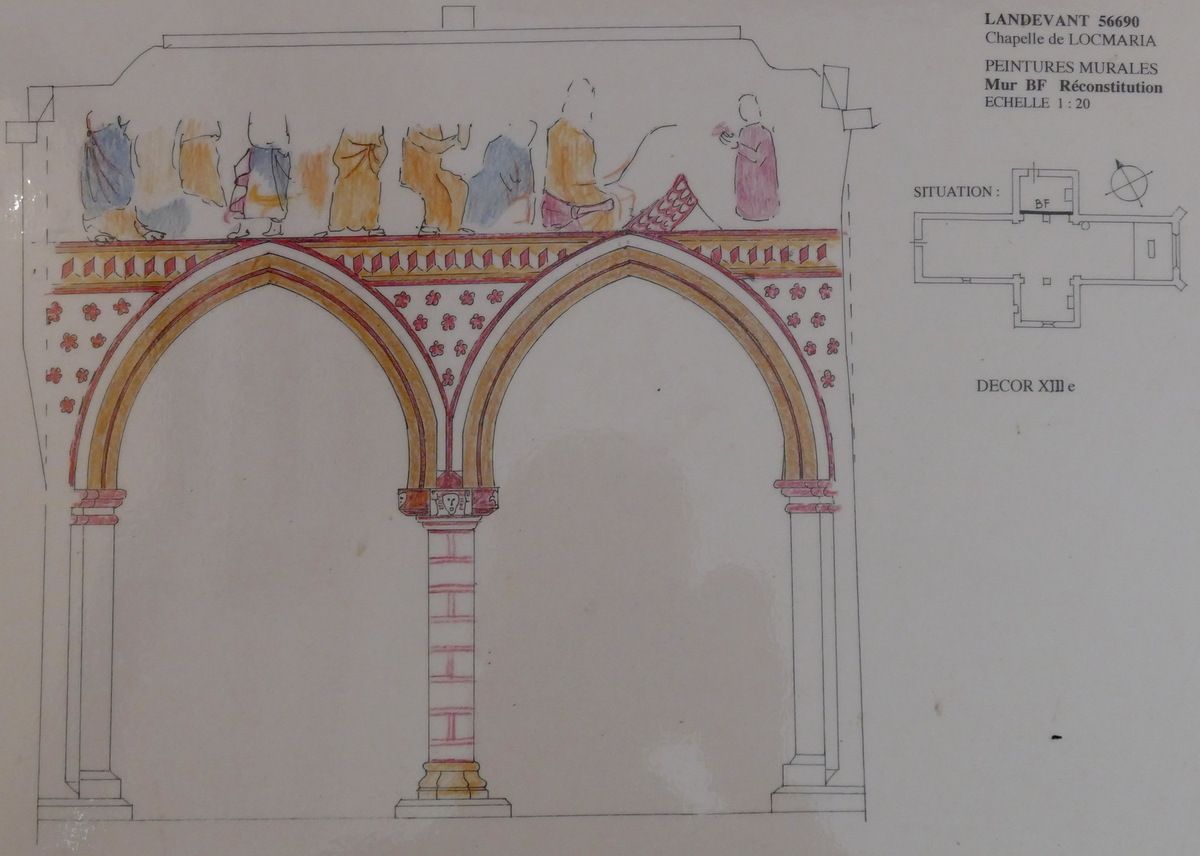

III. Les peintures murales.

Les plus anciennes dateraient, selon l'avis de Christian Davy, spécialiste des peintures murales au Service de l'Inventaire des Pays de la Loire, de la fin du XIIIe siècle, ou du début du XIVe. Au XVe siècle, la chapelle a été modifiée : le chœur a été agrandi par prolongation des murs goutterreaux originaux. De cette époque date le deuxième cycle, celui du chœur.

Les peintures sont consacrées à des scènes de la Vie de Jésus et de Marie, ou à des scènes théologiques comme la Réssurection des morts. Le cycle est très incomplet car il manque très approximativement 75% du décor.

- Repas de Jésus chez Simon (ou ? La Cène) : croisée du transept, sud. Début XIVe.

- Entrée de Jésus dans Jérusalem : chapelle nord. Début XIVe.

- Réssurection des morts, mur diaphragme ouest. Début XIVe.

- Miracle du champ de blé. (chœur) : XVe.

- Fuite en Egypte. (chœur) : XVe

- Couronnement de Marie.(chœur) : croisée du transept, ouest. XVe.

.

1°) La peinture de la chapelle nord, au revers de l'arcature jumelle la séparant de la croisée du transept. Entrée du Christ à Jérusalem.

Jean-Jacques Rioult fait remarquer "les très beaux drapés très souples". Il détaille l'emploi de trois valeurs de dégradés d'ocres : L'ocre rouge saturé est presque brun ; l'ocre moins chargé est bordeaux, puis on trouve un ocre rouge délavé. de même l'ocre jaune saturé est orangé, l'ocre jaune moyen est jaune, la teinte délavée est jaune pâle.

La scène de l'Entrée triomphale et solennelle de Jésus dans Jérusalem est quasi constante dans les enluminures des Bibles et se retrouve aussi dans les vitraux. Elle se base sur le récit des Évangiles synoptiques de Matthieu 21,1 - 9, Marc 11,1 - 10, Luc 19, 28 - 40, et de l'Évangile de Jean 12, 12 - 15. Elle est célébrée dès le IXe siècle dans la liturgie le Dimanche des Rameaux. Les textes rapportent qu'à proximité de la fête de la Pâque juive, Jésus décide de faire une entrée solennelle à Jérusalem, et organise son entrée en envoyant deux disciples chercher à Bethphagé un ânon (selon saint Matthieu, Jésus précise que l'ânon se trouve avec sa mère l'ânesse, précision qui ne se retrouve pas dans les évangiles selon saint Marc et saint Luc). Il entre à Jérusalem sur une monture pour se manifester publiquement comme le messie que les juifs attendaient. C'est une monture modeste comme l'avait annoncé le prophète pour montrer le caractère humble et pacifique de son règne. Une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la fête l'accueille en déposant des vêtements sur son chemin et en agitant des branches coupées aux arbres, ou rameaux.

L'iconographie l'associe avec l'épisode de Luc 19:1-10 où Zachée, chef des collecteurs d'impôt, se juche dans un sycomore pour voir Jésus passer ; interpellé par celui-ci, il s'engage à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à réparer quatre fois les torts qu'il a pu commettre à autrui.

Nous ne voyons ici que les pieds de douze personnages (les apôtres, et saint Pierre en premier), puis les pattes de l'ânon (et les jambes de Marie ?) et la partie inférieure du Christ, puis un habitant de Jérusalem étendant un vêtement. Il s'agit d'une tunique, dont la partie basse est ornée de fleurs.

Voir une synthèse de l'iconographie ici :

http://cedidoca.diocese-alsace.fr/bible-en-images/nouveau-testament/le-cycle-de-la-passion/lentree-a-jerusalem/

On y trouve notamment deux peintures murales françaises : a) Nohant-Vic (Indre), église Saint-Martin. Fresque du mur sud du Chœur. XIIè siècle. b) , peinture murale de l’église Saint-Quentin à Tournai (vers 1375-1400). Tournai, Musée d’histoire et d’archéologie.

/http%3A%2F%2Fcedidoca.diocese-alsace.fr%2Fwp-content%2Fgallery%2Flentree-du-christ-a-jerusalem%2Frameau_fresq_001.jpg)

.

/http%3A%2F%2Fcedidoca.diocese-alsace.fr%2Fwp-content%2Fgallery%2Flentree-du-christ-a-jerusalem%2Frameau_peint_015.jpg)

.

Entrée de Jésus dans Jérusalem, chapelle nord, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

.

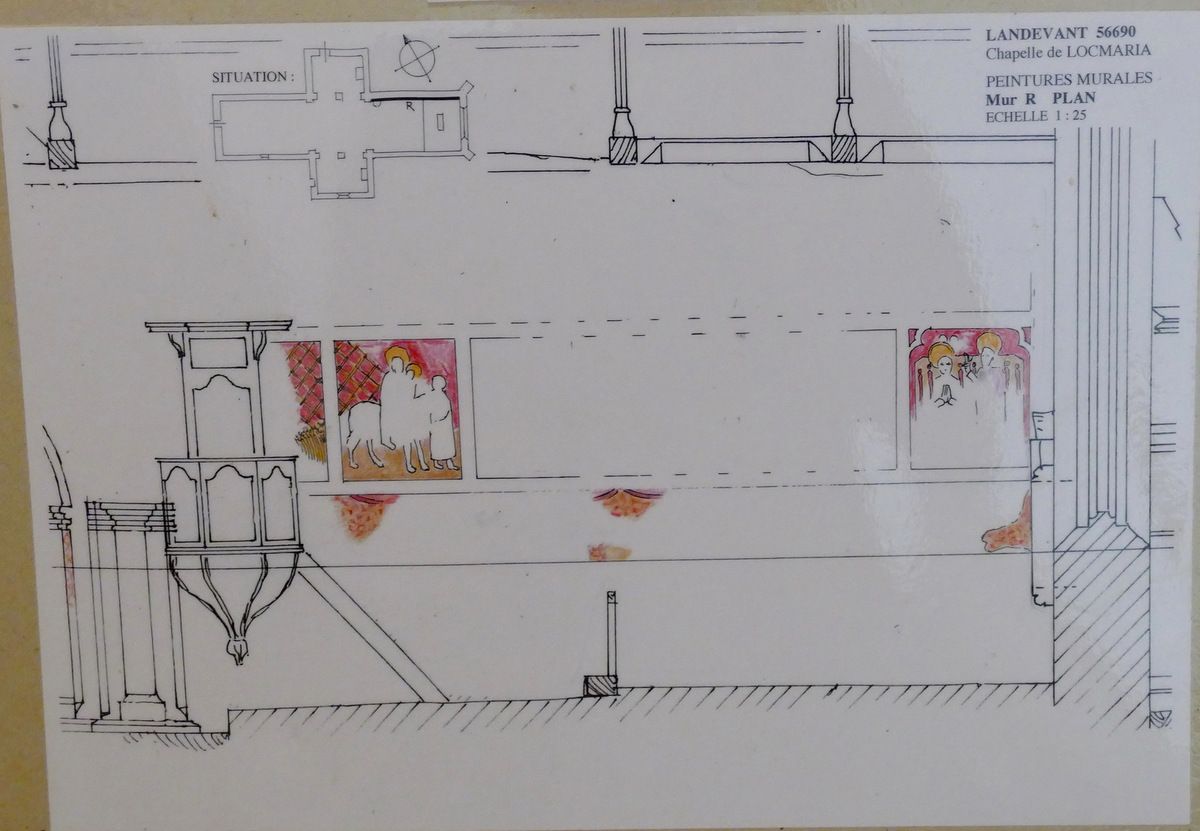

Les peintures du chœur.

Chaire à prêcher suspendue et son escalier en échelle de meunier) et les premières peintures du mur septentrional.

.

2°) Les peintures du chœur. Le miracle du champ de blé.

La légende dite du champ de blé, de la moisson, ou du moissonneur est un épisode apocryphe très populaire jusqu'au Concile de Trente, de l'enfance cachée du Christ dont la source littéraire reste aujourd’hui encore inconnue. Ni Vincent de Beauvais ni Jacques de Voragine ne la reprenne. Il a inspiré les enlumineurs et les verriers, les sculpteurs et les peintres. Emile Mâle, qui n'en retrouve le récit que dans un incunable tardif (XVe), en signale les enluminures dans Bnf Lat . 1158 et 921.( (E. Mâle, L'art religieux du XIIIe siècle en France, 4ème édition, p.285-287).

–Voir :Joseph Vendryes "Le miracle de la moisson en Galles" , Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1948 Volume 92 Numéro 1 pp. 64-76 http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1948_num_92_1_78220. Ce texte donne trois peintures murales présentant ce miracle, à Lanslevillard (Savoie) vers 1470, à Grézillé (Maine-et-Loire) et à Saint-Maurice-sur-Loire (Loire) . Ce dernier exemple date de la fin du XIIIe siècle et est placé "sur l'intrados de deux arcades".

–Voir : http://classes.bnf.fr/ema/grands/ca064.htm

Ludolphe de Saxe, Vita Christi, atelier de Jean Colombes, région de Bourges, avant 1486Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 177, fol. 45 .

Selon le "Miracle du moissonneur", la Sainte Famille, dans sa fuite, rencontre un paysan en train de semer. L'Enfant Jésus met la main dans le semoir et jette une poignée de blé dans le champ. Le blé lève miraculeusement. Lorsque des soldats d'Hérode interrogent le paysan, faucille en main, pour savoir s'il a vu une femme qui portait un enfant, il répond l'avoir croisée lorsqu'il ensemençait son champ. En entendant cette réponse, les poursuivants renoncent à rattraper les fugitifs qu'ils supposent déjà bien loin.

.

– En Bretagne, le thème est illustré, plus tard que dans cette peinture de Landévant, dans le Livre d'Heures du duc François II qui date de 14701, et dans les Grandes Heures d'Anne de Bretagne par Bourdichon, folio 76v..

.

– Basilique d'Avioth (Meuse) : http://www.bernardrobert.fr/2012/06/

Portail sud de l'église Notre-Dame, fin XIVe

.

– Joachim Patinir, Repos pendant la Fuite en Egypte, Minneapolis.

http://artifexinopere.com/?p=4469

.

– Joachim Patinir, Patinir. Le repos pendant la fuite en Egypte (v. 1520). Huile sur bois, 121 × 177 cm, Musée du Prado:

http://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/patinir..le.repos.pendant.la.fuite.en.egypte.-v..1520-.jpg

.

– Joachim Patinir. La fuite en Egypte (v. 1524). Huile sur bois, 51 × 96 cm, musée de L'Hermitage, Saint-Pétersbourg : http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/joachim-patinir.html

.

Miracle de la moisson, in La Fuite en Egypte, Grandes Heures d'Anne de Bretagne, folio 76v, par Jean Bourdichon. Image Gallica

.

.

3°) Les peintures du chœur. La Fuite en Égypte.

"L’évangéliste Matthieu raconte qu’à Bethléem, sous le règne du roi Hérode, Marie, femme de Joseph, mit au monde son fils Jésus, conçu de l’Esprit Saint, et que « les mages d’Orient » reconnurent en lui « le roi des Juifs ». Ils vinrent alors l’adorer et lui offrir des présents (Matthieu 1, 18-2, 12). L’évangéliste poursuit :

Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode (Matthieu, 2, 13-15).

Le roi Hérode comprit qu’il avait été trompé et craignant pour son pouvoir, il ordonna de tuer tous les enfants à Bétel et dans les alentours. Joseph et sa famille restèrent alors en Egypte, jusqu’à ce que l’ange lui ordonnât, après la mort d’Hérode :

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d’Israël » (…) Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, et il entra dans la terre d’Israël. (Matthieu 2, 20-21)

Il n’est pas nécessaire d’être un connaisseur en histoire de l’art pour se rendre compte que la majorité des « Fuites en Egypte » telles que nous les connaissons dans l’art européen depuis le haut Moyen Age jusqu’à nos jours, diffère par la diversité des scènes représentées et la richesse de leurs détails, de la description austère de l’évangile de Matthieu. Alors que le haut Moyen Age cherchait lentement et difficilement, un schéma visuel représentant avec clarté et lisibilité le texte biblique (mosaïque de l’église Santa Maria Maggiore à Rome ; peintures murales de Castelseprio), celui-ci se fixa dans une forme stable vers le 8e siècle. Un groupe formé par Marie avec Jésus sur l’âne, et Joseph ouvrant ou fermant la marche, avance, généralement de gauche à droite. Ainsi sont représentées toute une série de « fuites en Egypte » du 9e au 12e siècles, comme le relief en bois de l’église Sainte-Marie-du-Capitole à Cologne, du milieu du 11e siècle. Ces œuvres restent caractéristiques dans leur composition qui laissent apparaître une divergence entre l’orientation du groupe (parallèle à la surface de la peinture ou du relief) et celle de la Madone avec l’enfant (tournée de face). Il provient de l’opposition entre le tableau de culte et la recherche narrative, représentée par l’âne vu de profil ; autrement dit, c’est la vision frontale cultuelle contre le profil de la narration."

http://www.unhcr-centraleurope.org/czech/vystava/2fr_text.htm

Le décor d'arrière-plan à losanges rouges tracés au double trait d'or et ornés de rosaces évoque celui des enluminures contemporaines. Marie et son Fils sont portés par l'âne, qui est guidé par Joseph. Les troits personnages sont nimbés, mais, si les couleurs sont fidèles, une discrimination affecte le nimbe de Joseph, lequel n'a pas obtenu l'or.

.

4°) Les peintures du chœur. Le couronnement de la Vierge.

Comparer avec :

Cossé-en-Champagne (Mayenne), église paroissiale, chapelle méridionale. Le Couronnement de la Vierge. Phot. Davy, Christian. © Christian Davy, 2012.

Couronnement de la Vierge, chœur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

.

5°) Les peintures du chœur. Fragment .

La partie basse était également peinte, comme en témoigne ce fragment au réseau de damassé.

.

Fragment du registre inférieur, mu gauche du chœur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

6°) Le Repas chez Simon, Croisée du transept sud.

Cène, ou Repas chez Simon, Croisée du transept sud, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

.

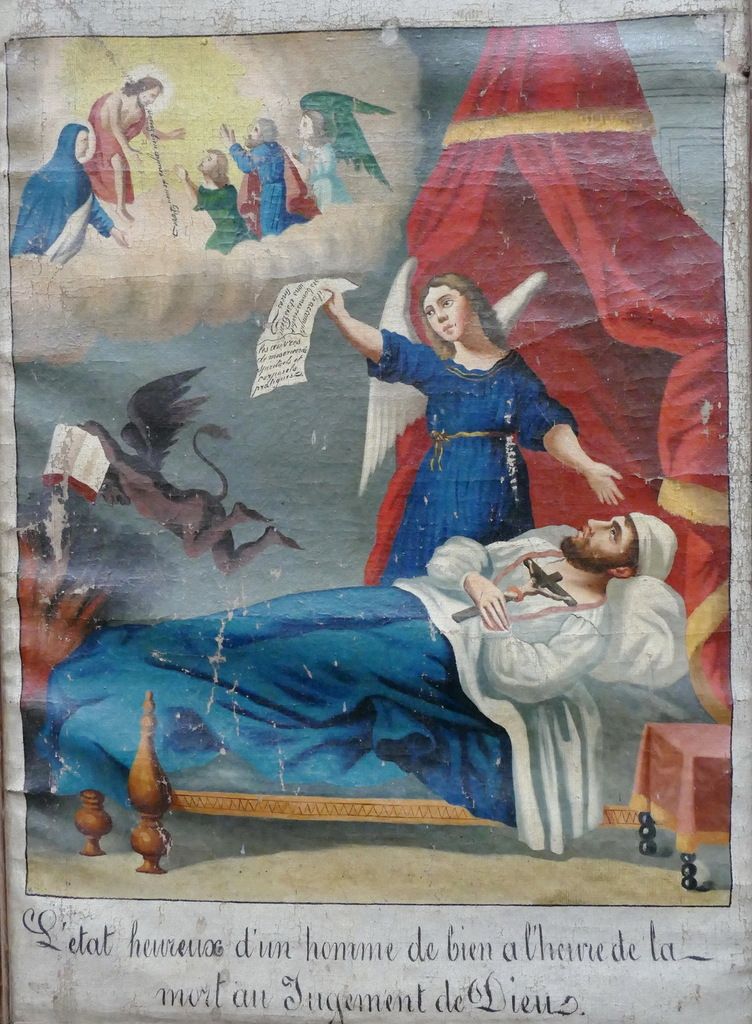

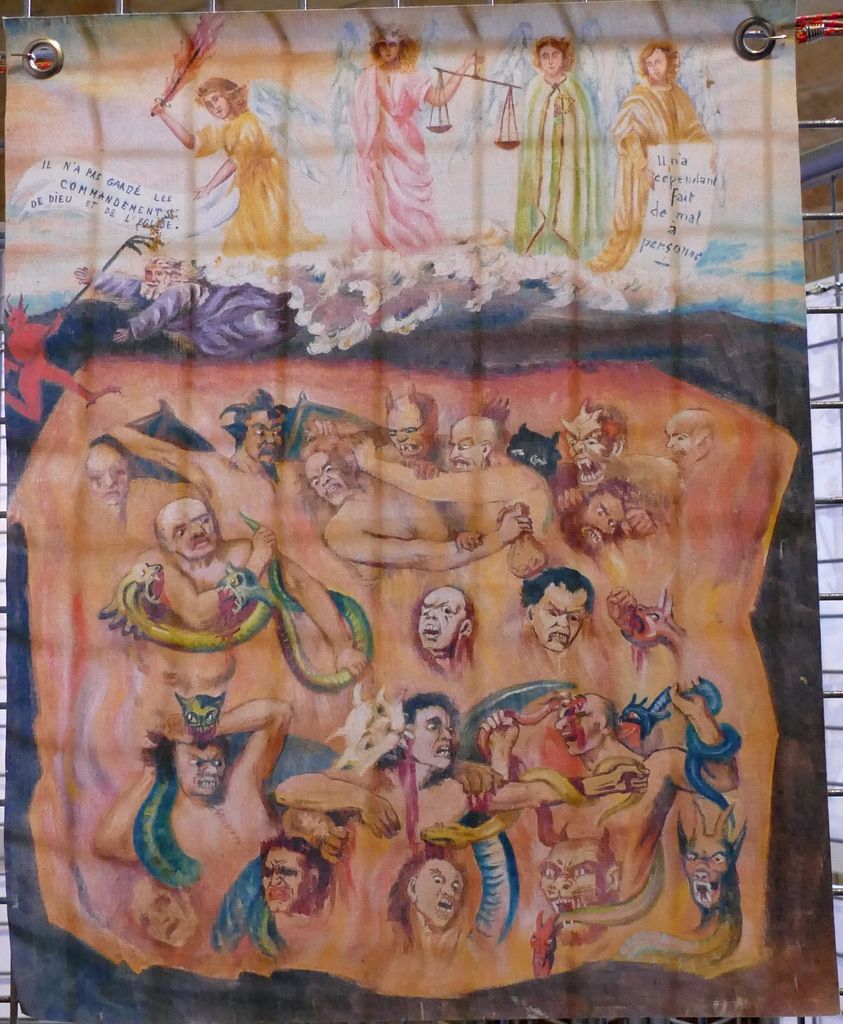

7°) Le Jugement Dernier.

Pour le découvrir, le fidèle ou le visiteur assis dans le transept doit se retourner et lever les yeux vers le mur séparant le transept de la nef, le "mur diaphragme ouest". Cet emplacement semble curieux, mais j'en trouve l'explication sur Wikipédia :

"Le thème du Jugement dernier n'apparaît guère avant le xie siècle et n'occupe la première place qu'au xiiie siècle. En Occident, on le trouve d'abord au revers des façades, comme un avertissement aux fidèles. Puis il occupe les rosaces occidentales, c'est-à-dire celles dominant les portails d'entrée de la façade principale des églises orientées (comme à la cathédrale de Chartres ou à la cathédrale de Laon, etc.). "

La chapelle fut délibérement divisée en trois espaces cloisonnés : le chœur, seulement éclairé par la maîtresse-vitre, était réservé au clergé. Le transept, séparé par une cloison de bois dont l'ancrage est encore visible dans les piliers latéraux, était l'espace des nobles. Il incluait le bras nord aménagé en chapelle préminencière ou privative pour la famille Du Val. Enfin, l'arc diaphragme ouest séparait le transept de la nef, qui accueillait le peuple. Le tableau à visée pédagogique s'adresse donc aux familles nobles, afin de leur rappeler qu'ils devront rendre compte de leur conduite sur terre.

Pourtant, on ne trouve pas ici de représentation du Jugement lui-même : Saint Michel n'est pas représenté, avec la pesée des âmes, pas plus que l'accueil des élus par les anges, et des damnès par les démons. Le thème en est plutôt la Réssurection des morts, d'après divers textes :

"Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : "Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges." Mt 25, 41

"J’ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis encore un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu’ils avaient fait, d’après ce qui était écrit dans les livres. (Apocalypse 20, 12)"

"... quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira, en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés" (1 Co 15, 52)

Comparer avec :

Ruillé-sur-Loir (Sarthe), église paroissiale, nef, mur occidental. Peintures murales cachées par la construction de voûtes à l’époque moderne. Phot. Giraud, Patrice. © Conseil régional des Pays de la Loire, service du patrimoine, 2004. IVR52_20047200492NUCA

http://insitu.revues.org/docannexe/image/10792/img-22.jpg

On peut décrire cette peinture selon deux registres horizontaux.

.

Registre supérieur : En sommité, le Christ en gloire adoré par deux personnages.

Le Christ, aux cheveux longs et au visage barbu ceint du nimbe crucifère, étend les bras. Il est nu sous le manteau de gloire, et la plaie de la lance de Langin marque son flanc droit, alors que les plaies des mains ne sont pas visibles. Les yeux sont dessinés mais les pupilles ne le sont pas, ce qui confère lui un aspect troublant, mi-endormi et mi-mystique. La bouche concave, les plis du front et le nez droit et fort donnent une impression sévère.

Des étoiles à quatre branches placent la scène dans les Cieux. Deux personnages sont agenouillés sur les cotés, mains jointes. Seule la moitié du visage de celui de droite est conservée, avec une chevelure ramassée latéralement où l'ocre rouge trace des boucles et des mèches. Cet homme imberbe peut correspondre à saint Jean, et, dès lors, le personnage situé à gauche ne peut nêtre que la Vierge.

Jugement Dernier, registre supérieur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

.

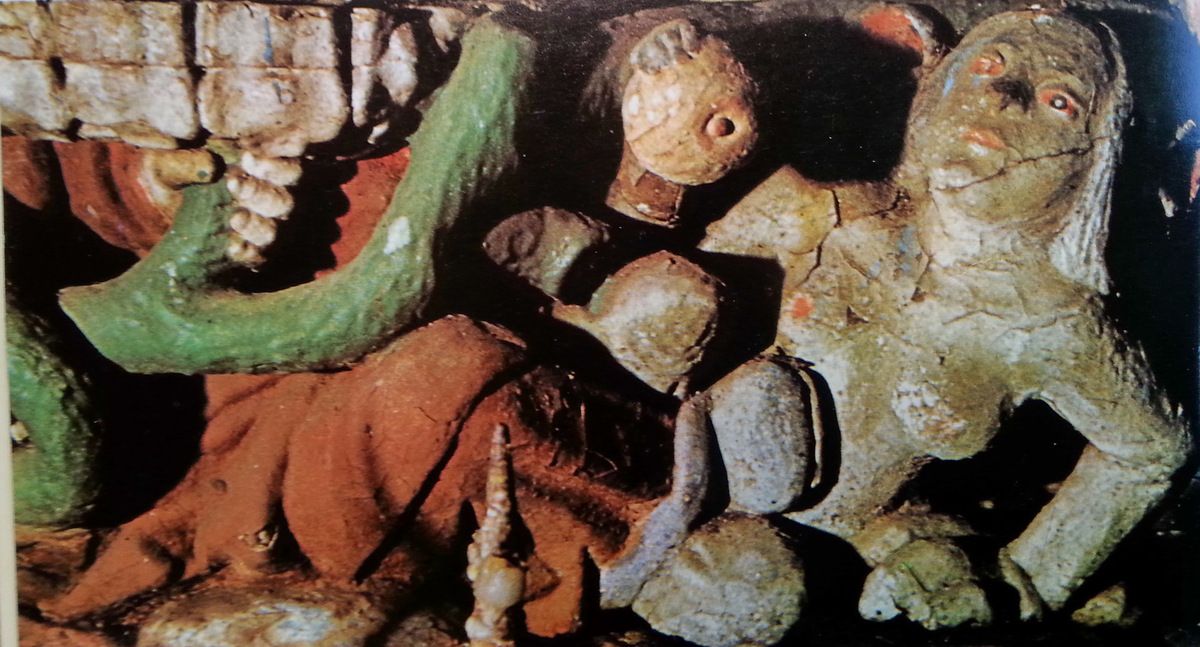

Le registre inférieur. La Réssurection des morts.

De chaque coté, mais seulement bien visible à droite, deux anges buccinateurs réveillent de leurs longues trompes les morts, qui sortent de leurs tombeaux et se dressent sur leur séants.

Jugement Dernier, registre inférieur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.

.

Résurrection des morts, Registre inférieur, scène centrale.

Cette scène résiste à ma tentative de compréhension. Certes, les quatre personnages inférieurs sont, clairement, des "morts" qui sortent de leur tombeau à l'appel des anges. Mais les deux anges sont plus énigmatiques. L'un tient un bâton ou un montant de bois de la main gauche, et une sorte de piquet de bois de la main droite. L'autre tient un marteau doté d'un pied-de-biche ("marteau de coffreur") dans la main gauche, et élève la main droite. Derrière lui, deux montants en bois, disposés perpendiculairement, forment une sorte de portique.

Jean-Jacques Rioult suggère, en se référant à Louis Réau, Iconographie de l'art chrétien, T. II vol. 2, que les anges sont en train de préparer le trône du Jugement.

Neanmoins, j'ai parcouru la base Enluminures du site http://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr,

...avec les entrées "Résurrection des morts", ou "Jugement Dernier", ou "marteau", sans trouver une image d'anges construisant un portique ou un trône. Par contre, j'ai trouvé de nombreuses enluminures du XIIIe et XIVe siècle dans lesquelles le Christ en gloire, entouré de Marie à sa droite et Jean à sa gauche, est accompagné de deux anges : l'un tient une lance, et l'autre une croix. La réunion de la lance et de la croix forme grossièrement un "portique". Cette lance et cette croix appartiennent aux "instruments de la Passion", et ces anges tiennent dans leur autre main soit trois clous, soit la couronne d'épine.

Certes, dans les images de Christ en gloire, je n'ai trouvé un ange tenant un marteau que dans une seule enluminure (Carpentras). Cet instrument, qui apparaît constamment dans les mains de Nicodème dans les Descentes de croix et Dépositions, figure aussi parfois dans les Instruments de la Passion.

Bien que le montant de bois de droite ne soit pas exactement une croix, je propose néanmoins de voir ici deux anges tenant, à gauche les clous de la Passion et la lance de Longin, et à droite le marteau de la crucifixion, et la croix, tronquée.

Cette fois-ci, je vais présenter la peinture murale d'abord, et les rapprochements iconographiques ensuite.

, registre inférieur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.Résurrection des morts,

, registre inférieur, Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant. Photographie lavieb-aile.Résurrection des morts,

Quelques enluminures : succesivement en diorama:

- Beaune, BM ms 0039 f.174v, Psautier-heures, milieu XIIIe

- Besançon, BM ms 0054 f.21 vers 1260

- Besançon BM ms 0579 f.002v Mystère de Jour du Jugement , XIVe

- Carpentras, BM ms 0057 f.071, Heures, vers 1400-1410. (Le marteau et les clous sont entourés d'un repère rouge).

- Bibl. Mazarine, 0870 f.044 Somme-le-Roi, 1295.

- Bibl. Ste-Geneviève ms 0021 f.112 Bible Historiale, entre 1320 et 1337.

Résurrection de morts avec instruments de la Passion.

.

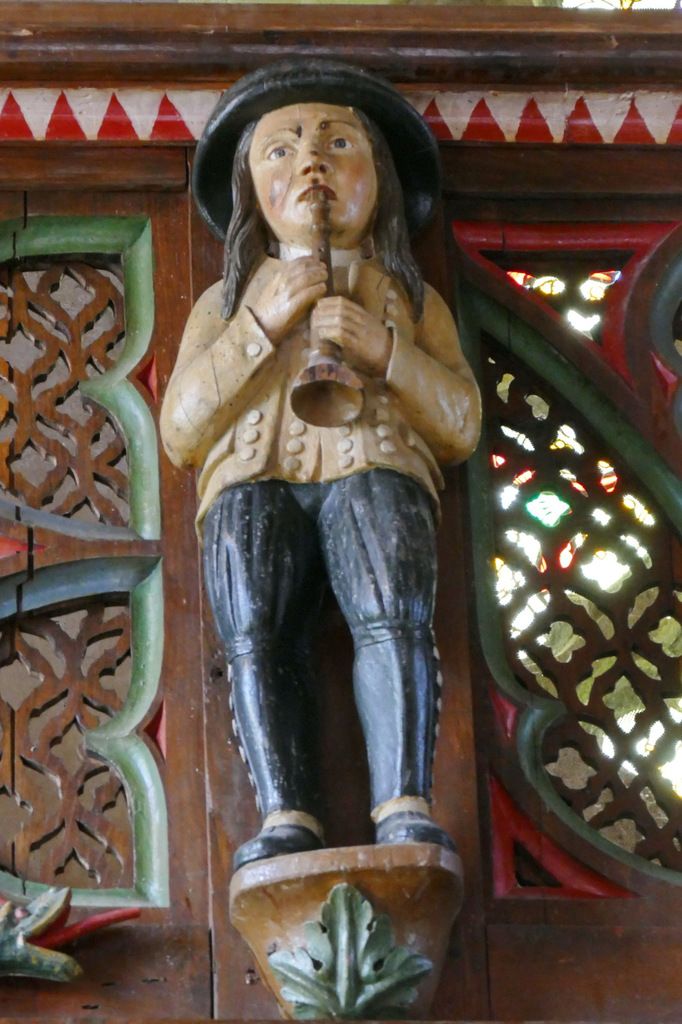

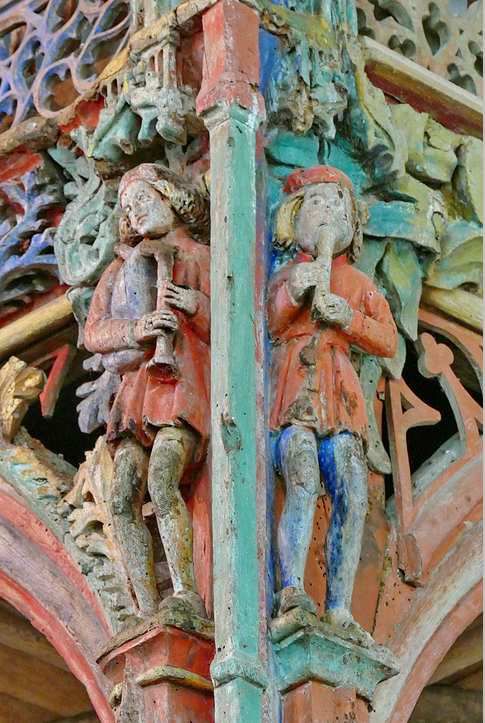

IV. LA CHARPENTE.

Image http://www.detourdartenpaysdauray.com/visite-%C3%A0-la-carte/land%C3%A9vant/

/http%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fnone%2Fpath%2Fs13cfba8984693f9c%2Fimage%2Fieaeda7696b71ddce%2Fversion%2F1435226980%2Fimage.jpg)

Une grande partie de l'exposé de Mr Rioult fut consacrée à la charpente polychrome.

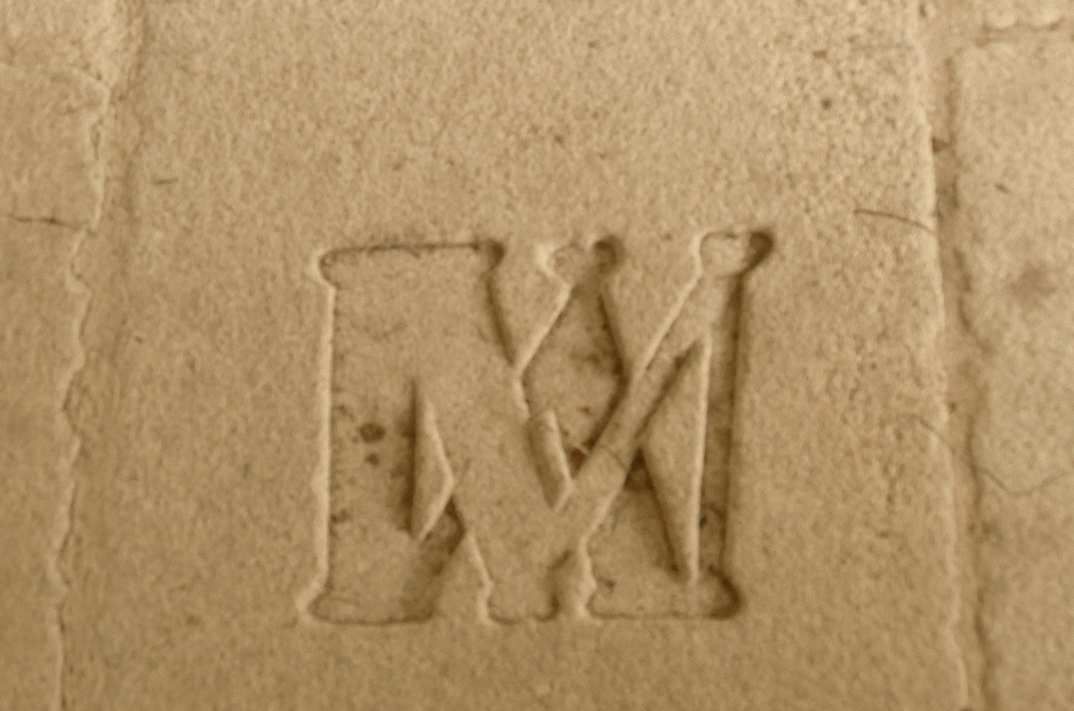

La famille Du Val.

Proche de la route de Landévant à Baud, le château du Val daterait de la fin du XVème siècle.

Cette famille est présente à Landévant au XIVème siècle. Les armoiries de la famille du Val sont « d’argent à deux fasces de sable à la bordure de gueules besantée d’or ». Les deux fasces de sable rappellent les armoiries de la famille du Garo (« D’argent à deux fasces de sable ») et les besants d’or la famille de Camarec (De gueules à cinq besants d’or au chef d’hermines ») ou celle des Malestroit (« De gueules à neuf besants d’or »). La bordure serait donc une brisure adoptée par un cadet du Garo.

On trouve ces armoiries à l'extrémité du rampant du pignon oriental.

Dans l’ancienne église de Landévant, l’autel nord dédié à Saint Martin était la possession des seigneurs du Val.

Jean-Jacques Rioult émet l'hypothèse que la décoration de la charpente, à une époque médiévale où tout est codé selon une sémiologie qui nous échappe, peut très bien reprendre les armes des Du Val, avec leurs fasces de sable , c'est-à-dire des traits noirs, sur un fond d'argent, c'est-à-dire blanc, et à la bordure de gueules, c'est-à-dire rouge.

Sur des photographies de 1921 (coll. privé), on voit que la charpente avait reçu un lambris masquant la partie haute : celui-ci a été déposé.

.

Un diaporama a présenté les travaux universitaires de Corentin Olivier,

Les charpentes armoricaines : inventaire, caractéristiques et mise en œuvre d'un type de charpente méconnu.

.

La charpente de Locmaria est classée par Corentin Olivier comme une "Charpente armoricaine" , "à fermes et à pannes", par opposition aux charpentes "à chevrons formant fermes". Les secondes, très courantes, et aux arbalétriers très rapprochées, donnent un aspect "en carène de bateau". Le voligeage y est posé directement sans l'intermédiaire de pannes (pièces longitudinales horizontales). Au contraire, dans les charpentes "à fermes et pannes", utilisées à partir du milieu du XIVe siècle (dendrochronologie) et jusqu'au milieu du XVIesiècle, les arbalétriers donnent appui à des pannes qui épaulent des chevrons. Deux jambes de force relient les arbalétriers à l'entrait, et composent avec un faux-entrait cintré une forme en voûte caractéristique. Jambes de forces et faux-entraits exercent des forces de compression.

On distingue les formes :

- à poinçon long et faux-entraits cintrés,

- à poinçon long et faux-entraits droits, comme ici dans le chœur de Locmaria,

- à poinçon court et faux entraits droit, comme ici dans la nef à Locmaria.

En Bretagne, on trouve les charpentes armoricaines surtout en Haute-Bretagne dans le diocèse de Rennes (avec une majorité d'église) et dans le diocèse de Vannes (avec une majorité de chapelles). Dans le Finistère, où cette charpente se retrouve principalement sur une bande littorale, les chapelles prédominent au sud, et les édifices civils au nord.

Voici le texte d'une présentation disponible en ligne :

"Le bois est le matériau du Moyen Âge. Il est présent à chaque instant de la vie des gens de l’époque, quel que soit leur niveau social ou leur corps de métier. Il n’est donc pas étonnant de voir que l’architecture médiévale dans le nord-ouest de la France lui consacre une place primordiale. Le matériau est employé sous toutes ses formes pour chacune des étapes de la construction. De fait, le charpentier tient une place aussi importante que celle du maçon. Cependant comme le rappelle Frédéric Epaud1 notre perception du bois dans l’architecture reste limitée car le matériau occupe bien souvent dans notre culture latine une position secondaire par rapport à la pierre2 . Pourtant l’étude des charpentes est essentielle pour comprendre l’histoire d’un édifice et son évolution dans le temps, notamment par la dendrochronologie. Par ailleurs, les charpentes dans l’architecture médiévale, de par leurs formes et leurs techniques de mises en œuvre, nous éclairent sur le niveau social des propriétaires, les fonctions des pièces qu’elles couvrent, leurs évolutions technologiques, les différenciations régionales, etc. L’inventaire et l’étude des charpentes armoricaines fait suite à un travail de mémoire universitaire de master archéologie de deux années. Ce système de couvrement à fermes et pannes, appelé charpente armoricaine, se retrouve dans des édifices de hauts rangs comme les chapelles, églises et manoirs de la fin du XIVe au début du XVIe siècle dans l’ensemble du Massif armoricain. Tout comme il existe des édifices plus riches et imposants que d’autres, les charpentes armoricaines partagent ces disparités. Ces charpentes en chêne se distinguent par l’emploi de bois de fortes sections, utilisant des bois courbes et présentant toujours un intrados. La richesse de leurs décors finement sculptés nous prouve qu’elles étaient faîtes pour être vues. Elles avaient donc une fonction ostentatoire et de prestige indéniable. L’étude des charpentes armoricaines permet en combinant l’archéologie du bâti et la dendro-archéologie d’éclairer nos connaissances sur l’histoire d’un bâtiment et son évolution dans le temps." Corentin Olivier Master 2, Université Rennes 2 UMR 6566 « CReAAH » http://www.creaah.univ-rennes1.fr/IMG/pdf/journee_umr_mars_2015.pdf

.

L'entrait est soumis à des forces qui tendent à le fléchir, alors que le poinçon est soumis à une traction qui tend à le détacher de l'entrait. Certains charpentiers choisissaient pour l'entrait des arbres de talus, concaves, et ils les plaçaient avec la convexité vers le haut pour s'opposer au fléchissement (Ex. Saint-Nicolas en Penvénan, 22)

"Le choix entre le système à chevrons-porteurs et celui à fermes et à pannes peut résulter de plusieurs facteurs tant culturels que techniques. S'il est possible de voir dans le choix de la charpente à chevrons-porteurs une plus grande facilité pour lambrisser les combles et ainsi imiter la voûte de pierre en berceau brisé, l'influence de la matière première a pu également être un facteur déterminant. Elle utilise un nombre de bois important mais de section réduite où chaque pièce correspond à un jeune chêne. A l'opposé, la charpente à fermes et à pannes emploie en principe un moindre nombre de billes mais de plus forte section. Ces billes qui devraient être plus âgées et d'un volume important, semblent avoir été plus difficiles à obtenir pendant le Moyen Age. Les charpentes à fermes et à pannes libèrent plus facilement l'espace, dégageant de toutes pièces intermédiaires un volume de stockage ou de logement. Toutefois, la mise en place d'un lambris ou d'un hourdis nécessite dans ce cas l'installation d'une structure complémentaire.

Le problème du choix culturel se ressent beaucoup mieux en Bretagne. En effet, on y constate l'emploi à la même période de charpentes à chevrons-porteurs sur la plupart des églises tandis que la totalité des maisons urbaines et des manoirs est quant à elle couverte par des charpentes à fermes et à pannes (Raynaud, 1987 ; Douard et al, 1993 ; Leloup, 1996, 2002). Cette divergence en fonction du type d'édifice peut résulter d'un modèle importé ou de constructions plus prestigieuses" Jean-Yves Hunot , 2004

.

.

Après s'être assuré que l'auditoire avait bien assimilé la distinction entre ces deux types de charpente, Jean-Jacques Rioult a poursuivi la lecture du diaporama de C. Olivier qui détaillait les types d'assemblage, à tenon et mortaise ou en assemblage à mi-bois bloqués par un ergot, ce qui a permis à chacun de savourer les termes techniques d'entures entre les pannes, (les pannes atteignent une vingtaine de mètres), de chaperon sur pied de poinçon. Le vocabulaire s'enrichit aussi avec la liste des outils (cognée, doloire, herminette, scies, plane, départoire, tarière à cuillère, ciseaux, bisaigüe (?), tandis que des images montrent que les traces des outils sont encore visible sur les fermes à lumière rasante.

Les pièces de bois étaient marquées lors du préassemblage au sol pour guider l'assemblage en hauteur. On utilisait la "rainette" :

Voir sur ce forum les photos et "l'alphabet du charpentier" :

http://www.forum-outils-anciens.com/t5765-RAINETTE-BAILLE-VOIE.htm

De beaux exemples de charpentes à fermes et à pannes ont été découverts récemment, parfois lors de la déposition de lambris :

- Notre-Dame de Penhors à Pouldreuzic (29), avec une spendide rosace à quatre lobes, véritable chef-d'œuvre de charpentier, et avec quatre types de fermes différents.

- Locmaria de Ploemel (Ria d'Etel, 56)

- Locmaria de Nostang (Ria d'Etel, 56)

- Saint Cado , Nostang

- Bieuzy, Nostang

- Saint-Cado, Belz : abside.

.

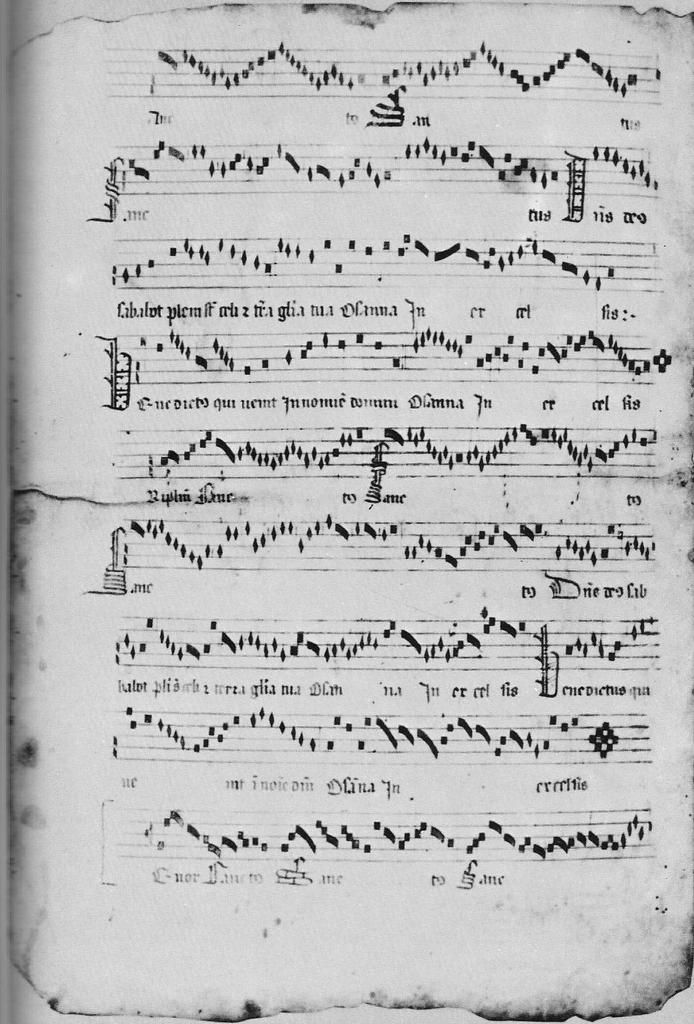

V. LA CLOCHE.

"JE M'APPELLE JULES-MARIE" . Elle a été fondue par Paul --- à Villedieu-les-Poëles en 1847. Son parrain est JULIEN LE FORMAL et sa marraine ANNE-MARIE PR---. Elle pèserait 86 kg.

.

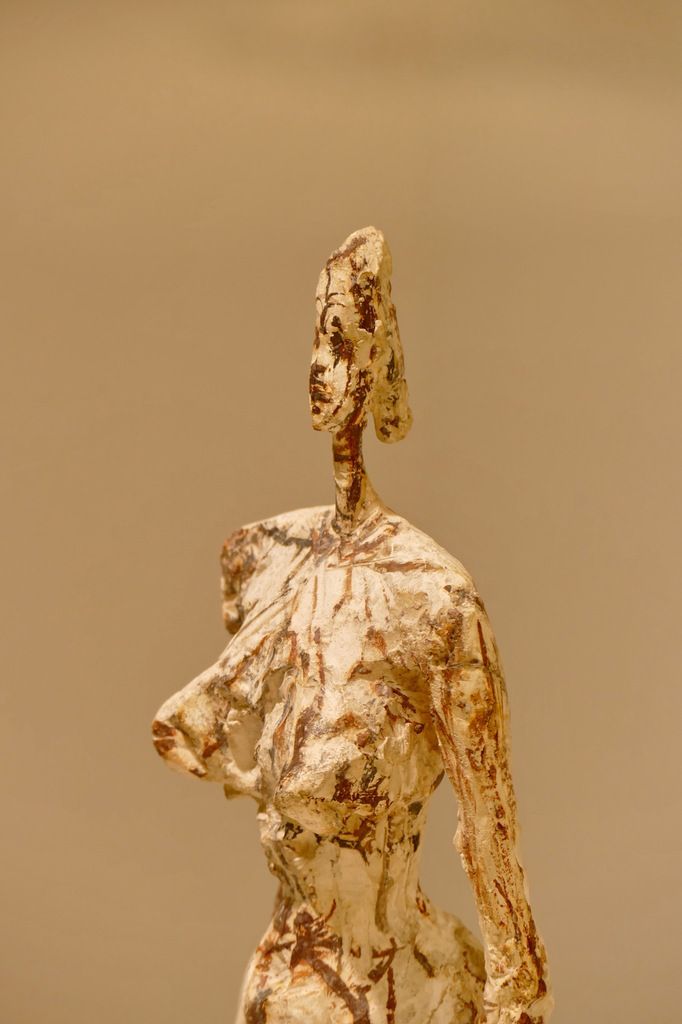

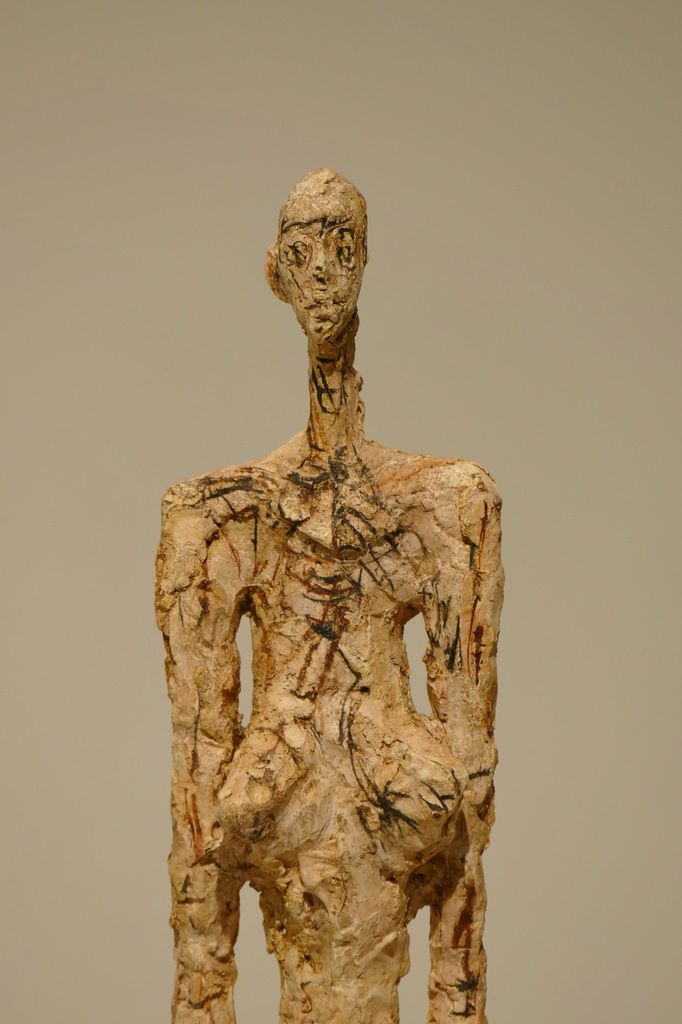

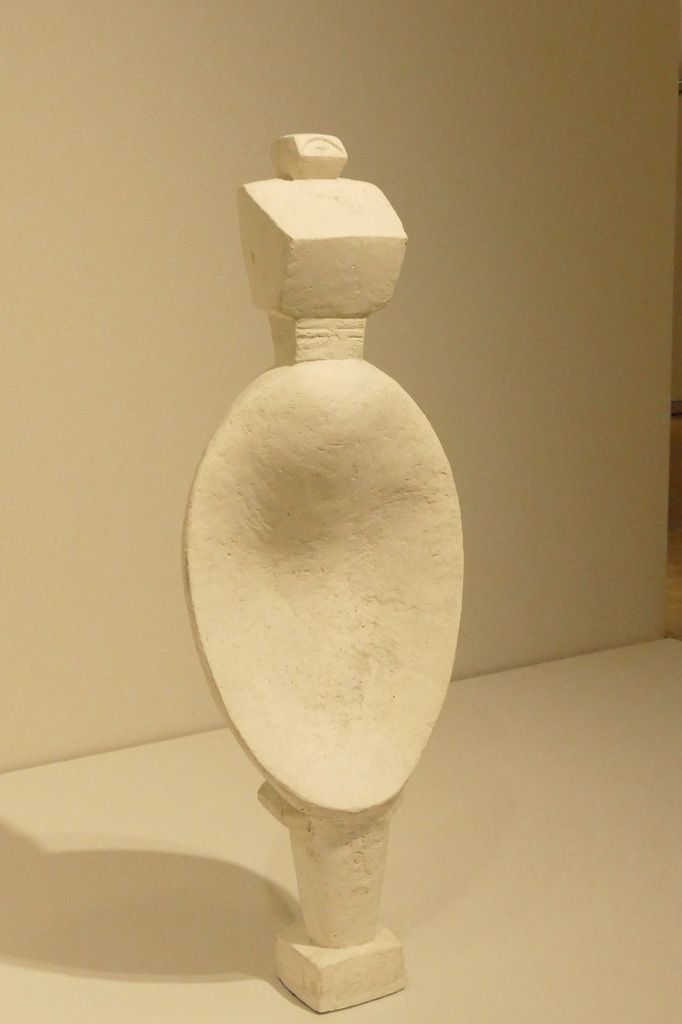

VI. QUELQUES STATUES.

Lors de ma visite, j'ai admiré les deux Vierges à l'Enfant, et le Christ en croix.

Vierge à l'Enfant, bras sud du transept.

Tête de l'Enfant restaurée. Beau déhanché de la Vierge. Elle est couronnée, les cheveux retenus par un voile particulier auqule j'ai consacré un article.

http://www.lavieb-aile.com/article-vierges-allaitantes-le-bandeau-de-cheveu-101326653.html

La Vierge tenait dans la main un objet : fleur ?. Elle est vêtu d'un manteau bleu doublé d'hermines, sur une robe dorée à encolure ronde.

.

Christ en croix.

.

.

ANNEXES. REVUE DE PRESSE.

Voir l'ensemble du dossier sur http://carolanco.free.fr/Carolan&C/Locmaria.html

— http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-04/patrimoine_bati_et_paysages_la_ria_detel.pdf

— http://www.ouest-france.fr/les-peintures-murales-de-la-chapelle-locmaria-restaurees-1150044

Les peintures murales de la chapelle Locmaria restaurées

Landévant - 19 Novembre 2012

De gauche à droite : M. Le Neillon, maire ; M.Cardin, architecte ; M. Goas, maître d'oeuvre ; Yolande Hémon, trésorière du comité de la chapelle ; Joël Marie, restaurateur ; Fay Hurley, élue et Jimmy Lothoré, adjoint à la culture. |

Trois tranches de travaux

La chapelle Locmaria er Hoët fait partie de ces perles du patrimoine pour lesquelles le public n'a pas fini de s'émerveiller. Les récents travaux de restauration de ses peintures murales devraient inciter les visiteurs, amateurs et spécialistes, à revenir sur les lieux de ces si belles découvertes. La persévérance des membres du comité de la chapelle pour remettre en valeur le lieu et partir en quête de ses secrets les mieux enfouis a porté ses fruits. « Les trois tranches de travaux s'élèvent à 384 446 €. Le conseil général, le conseil régional et la Drac ont apporté leur soutien financier à hauteur de 77 %. La charge pour la commune représente 22 %, soit 72 053 € » précise Jean-François Le Neillon, maire.

Peintures murales

« Nous sommes allés assez loin dans la restauration des peintures murales. Il faut que cela soit compréhensible par le plus grand nombre, sinon cela ne concerne que les érudits »explique Léo Goas-Straaijer, architecte. M. Cardin, architecte des Bâtiments de France, a aussi assisté à la réception des travaux.

Quelques élus, Joël Marie, restaurateur des peintures murales avec Jimmy Corso et Yolande Hémon, trésorière du comité de la chapelle, ont redécouvert l'ensemble et ont discuté du meilleur éclairage à poser maintenant pour mettre en valeur les fresques. Le dégagement de celles-ci a eu lieu il y a deux ans et les restaurateurs ont ensuite oeuvré pendant quatre mois. La couleur envahit le choeur. En 2009, les peintures de la charpente avaient aussi été refaites.

La fuite en Egypte

« L'autorisation de restituer les cadres a permis aux restaurateurs de donner l'ampleur du décor » raconte M. Goas, face à cette scène sur le mur nord du choeur, peinte autour de 1510-1520, lorsqu'ils ont déplacé le mur du chevet pour faire un coeur plus grand. La scénographie de la fuite en Egypte se termine par le couronnement de la Vierge.

Par ailleurs, les drapés sous ce décor n'ont pas été restitués et le registre supérieur a laissé lui aussi des traces. « Pendant notre travail, nous trouvions toujours des écailles de recouvrement. Nous avions la base et puis nous avancions en peaufinant pour en retrouver le maximum » explique Joël Marie, passionné par ce travail de fourmi.

— http://www.ouest-france.fr/les-secrets-de-la-chapelle-locmaria-se-revelent-peu-peu-1354745

Ouest-France 23 août 2012. Les secrets de la chapelle Locmaria se révèle peu à peu.

Les Amis de la chapelle Locmaria-er-Hoët organisent leur pardon dimanche 26 août. À une époque pas si lointaine, celui-ci durait une journée et demi, avec jeux de boules, chapiteaux, etc. « Et puis la formule a été allégée », raconte Yolande Hémon, trésorière de l'association depuis 1996 et voisine de l'édifice, qu'elle aime faire découvrir aux visiteurs de passage. « Je suis rentrée de plain-pied dans le côté patrimoine », dit-elle. À l'époque des travaux de charpente, en 2009, elle pressent même que la chapelle, dont elle a toujours apprécié l'atmosphère particulière, a encore des secrets à livrer.

La résurrection des morts

Les peintures murales du XIIIe siècle révélées et dégagées par la suite lui donnent aujourd'hui raison. Les deux restaurateurs à l'oeuvre depuis plusieurs semaines en ont vu d'autres. « Mais là, nous sommes sur de l'exception, surtout en Bretagne ! La Sarthe, l'Anjou et la Mayenne sont plus riches dans ce style de peintures », explique Joël Marie. En effet, s'il n'était pas rare que les églises aient toujours un minimum de décor à l'époque, c'est d'en trouver aujourd'hui qui l'est plus. La thématique elle-même est rare. La mode des pierres apparentes, par exemple, a fait des dégâts.

Venu de Saint-Gilles, dans la Manche, Joël exerce cette activité depuis bientôt trente ans, surtout en peinture monumentale. 98 % de l'activité de ces deux restaurateurs de peintures murales s'applique au patrimoine religieux. Jimmy Corso, de Nantes, a aussi beaucoup fait dans le statuaire : « Quand on restaure, on imite la matière usée. Cela n'a rien à voir avec le décor. »

Rénover, c'est remettre à neuf et c'est justement ce que ne font pas Joël et Jimmy. Avec leurs pigments naturels, il leur faudra encore une semaine après le pardon pour terminer la peinture du mur diaphragme ouest représentant la résurrection des morts. Après les concertations entre les différents partenaires de ce chantier de restauration, « c'est la peinture qui dirige », raconte Jimmy, qui, s'il est un artiste dans l'âme, s'en remet complètement aux éléments laissés par le passé. « Si nous n'avons pas de traces, nous n'inventons pas. » Dans une prochaine étape, les restaurateurs s'intéresseront aux deux fragments dans le coeur sur les thèmes de la fuite en Égypte et du couronnement de la Vierge.

Photo copyright Ouest-France

.

SOURCES ET LIENS.

.

Jean-Jacques RIOULT est l'auteur de :

Canton de Malestroit, Morbihan / Ministère de la culture et de la communication, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France [Service régional Bretagne] ; [réd. par Marie-Dominique Menant et Jean-Jacques Rioult] / Rennes : Institut culturel de Bretagne , 1989

L'hôtel de Blossac à Rennes / Jean-Jacques Rioult / Rennes : Service régionnal de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France , 1989

Rennes médiéval [Texte imprimé] / [Dominique Irvoas-Dantec, Jean-Jacques Rioult] / Rennes : Ed. "Ouest-France" , 1991

L'hôtel de la Préfecture à Rennes [Texte imprimé] / [publ. par la]Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'Inventaire ; texte : Jean-Jacques Rioult ; photographies : Guy Artur et Norbert Lambert / Paris : Inventaire général , 2001

Les orfèvres de basse Bretagne [Texte imprimé] / [Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Région de Bretagne] ; [réd. par] Yves-Pascal Castel, Denise Dufief-Moirez, Jean-Jacques Rioult... [et al.] ; avec la collab. de Jacques Berroyer, Stéphane Caroff, Colette Dréan ; photogr., Guy Artur, Norbert Lambart / Rennes : Association pour l'Inventaire de Bretagne , DL 1994

Bretagne d'or et d'argent : les orfèvres de basse Bretagne : [exposition], Abbaye de Daoulas, [2] juillet-[15] septembre 1994, Paris, Musée du Luxembourg, 7 octobre 1994-1er janvier 1995 / [textes Jean-Jacques Rioult, Denise Dufief-Moirez] ; [photogr. Guy Artur, Norbert Lambart] / [Rennes] : Association pour l'Inventaire de Bretagne , cop. 1994

Les orfèvres de haute Bretagne [Texte imprimé] / Jean-Jacques Rioult et Sophie Vergne ; avec la participation de Denise Dufief-Moirez ; sous la direction scientifique de Catherine Arminjon et Francis Muel / Rennes : Presses universitaires de Rennes , impr. 2006, cop. 2006

Bretagne gothique [Texte imprimé] : l'architecture religieuse / Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult / Paris : Picard , impr. 2010

.

Christian Davy est l'auteur de :

— DAVY (Christian) 2012, « Le cheval et son cavalier dans la peinture murale des XIe-XIIIesiècles », In Situ [En ligne], 18 | 2012, mis en ligne le 31 juillet 2012, consulté le 27 septembre 2015. URL : http://insitu.revues.org/9724 ; DOI : 10.4000/insitu.9724

— DAVY (Christian) 2013,« La prospection des peintures murales des Pays de la Loire », In Situ [En ligne], 22 | 2013, mis en ligne le 15 novembre 2013. URL : http://insitu.revues.org/10792

Bibliographie :

— HUNOT (Jean-Yves),2004, L'évolution de la charpente de comble en Anjou : XIIe - XVIIIe siècles [article] Revue archéologique de l'ouest Année 2004 Volume 21 Numéro 1 pp. 225-245.

http://www.persee.fr/doc/rao_0767-709x_2004_num_21_1_1180

— HUNOT (Jean-Yves), 2009, « Frédéric Épaud, De la charpente romane à la charpente gothique en Normandie. Évolution des techniques et des structures de charpenterie aux XIIe-XIIIe siècles » [compte rendu] Bulletin Monumental Année 2009 Volume 167 Numéro 4 pp. 402-403

http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2009_num_167_4_7371_t34_0402_0000_2

Extrait :

"La troisième partie, consacrée à l’évolution architecturale des charpentes, met en évidence deux grands ensembles découlant de principes très différents : la charpente dite romane à laquelle succéda la charpente dite gothique. La structure à chevrons-formant-fermes de la charpente romane se compose de fermes indépendantes identiques pourvues d’un entrait. Les raidisseurs au sein des fermes reportent les charges sur l’entrait. Les fermes, espacées d’un mètre environ, induisent une charge sur toute la longueur des murs. La pente de toit, en moyenne de 44°, va progressivement atteindre 52° à la fin du XIIe siècle. L’assemblage à mi-bois en demi-queue d’aronde, le seul utilisé dans la première moitié du XIIe siècle, est doté d’un ergot au milieu de ce siècle. Au même moment, l’assemblage à tenon et mortaise est réservé au pied de chevron. Pour compenser la transmission des charges sur l’entrait et non sur les murs, la section de ce dernier est renforcée. Ces charpentes étaient masquées au regard par un plafond, dont seules subsistent les rainures d’insertion du lattis hourdé, comme à la chapelle Saint-Lazare de Gisors (1224) ou l’abbatiale de Boscherville. La charpente gothique apparaît dès le milieu du XIIe siècle et cohabite avec la romane. Aucune filiation n’apparaît entre les deux principes. La charpente gothique pourrait être liée à la nouvelle architecture qui tend à concentrer les charges sur des supports. Ainsi, la charpente gothique n’est plus la juxtaposition de fermes identiques mais constitue des structures tramées maillées de fermes principales dotées d’un entrait espacées de 4 à 6 m. Les travées ainsi formées sont dotées de fermes secondaires régulièrement réparties. Aucun contreventement longitudinal ne stabilise ces charpentes dont les versants atteignent progressivement 60° à la fin du XIIIe siècle. Les fermes secondaires sont plus rapprochées avec un entraxe moyen de 62 cm. L’assemblage à mi-bois en demi-queue d’aronde disparaît, en même temps que les écharpes, vers 1250 au profit de l’assemblage à tenon et mortaise. D’autres évolutions sont apportées aux assemblages avec l’embrèvement simple ou avec tenon en demi-queue d’aronde pour reprendre les efforts à la base du poinçon. Avec ces structures gothiques, apparaît la charpente voûtée de profil polygonal, en plein cintre ou en arc brisé. Pour l’auteur il ne s’agit pas d’une «voûte du pauvre » mais d’une solution technique répondant aux disponibilités locales. Dans ces charpentes gothiques, différentes dispositions, comme les écharpes, sont testées pour reporter les charges sur les murs. La section des entraits est réduite. Les charpentiers tentent, dès le milieu du XIIIe siècle, de contenir son fléchissement au moyen d’un faux poinçon comme à Bayeux (1224-1225). Toutefois, depuis la fin du XIIe siècle, des fermes sont déjà bien triangulées telle à la nef de Rouen (1195). Ces premières charpentes gothiques restent dépourvues de contreventement. À Gisors, en 1224 ou dans la nef de Rouen (1227-1232), des liernes reliant les poteaux des fermes sont censées reporter les charges sur les fermes principales. Les premiers contreventements sous forme de liens obliques apparaissent dans les années 1225. La chapelle de la Vierge de la cathédrale de Rouen (1315-1316) témoigne de l’apparition de la faîtière dans les premières décennies du XIVe siècle dans les charpentes à chevrons-formant-fermes.

F. Épaud aborde ensuite la question de l’origine des pannes : genèse régionale ou héritage antique ? Les premières pannes sont introduites dans les charpentes à chevrons-formant-fermes des granges comme celle de la commanderie Sainte-Vaubourg (1216-1220) ou des halles de Saint-Pierre-sur-Dives (vers 1220-1230). À la même époque, les premières charpentes à fermes et à pannes sont attestées sur la grange abbatiale de Bonport (1228) ou celle de Heurteauville (1237-1243). Il est difficile de voir un éventuel lien entre ces dernières et les charpentes à chevrons-formant-fermes dotées de pannes. Ainsi la triangulation des fermes de la grange de Bonport ne trouve aucune filiation avec les charpentes antérieures et encore moins avec les modèles antiques qui auraient perduré dans le sud de la France. Sans l’apport de la dendrochronologie, ces structures médiévales à fermes et à pannes, contreventées par une faitière et de grands liens, auraient été attribuées au XVIe ou au XVIIe siècle. Il en est de même des granges et halles sur poteaux. Au-delà de l’évolution formelle, les facteurs ayant influencé le choix entre le système à chevrons-formant-fermes roman puis gothique et celui à fermes et à pannes sont abordés au travers de l’économie des bois. La charpente romane utilise une grande part de bois de faible diamètre et un moindre nombre de grosses sections. Dans la charpente à chevrons-formant-fermes gothique, la proportion de grosses sections est plus réduite. Le volume de bois des charpentes à fermes et à pannes, particulièrement celui de forte section, varie énormément d’une structure à l’autre. Ces éléments, comme le souligne l’auteur, incitent à rester prudent quant aux déterminismes ayant conduit au développement des charpentes à fermes et pannes. C’est sans doute la quantité de bois disponibles qui a guidé le choix."

— OLIVIER (Corentin), 2014, Les charpentes armoricaines : inventaire, caractéristiques et mise en œuvre d'un type de charpente méconnu. Master 2 d'archéologie Université de Rennes 2.

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2015-03/2e_ap_patrimoine_olivier.pdf

— ROSENZWEIG (Louis), 1863, Répertoire archéologique du Département du Morbihan rédigé sous les auspices de la Société Polymathique de ce Département par M. Rosenzweig. Paris, Imprimerie Impériale, 1863. page 45-46, « Landévant».

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_4cabe8_l1100461cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_04ef1d_l1100463cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_c3c140_l1100464cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_2e898d_l1100465cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_5097f8_l1100507ccc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_8a6cfe_l1100507cccc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_d636cd_l1100508c5c.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_4425e2_l1100594cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150927%2Fob_b8ebcf_l1100591cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_55f150_beaune-ms-039.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_421598_besancon-0054-f021-vers-1260.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_932880_besancon-0579-folio-2.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_c559cc_besancon-0579-folio-033.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_9c21eb_carpentras-0057cc.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_582517_mazarine-ms-0870-folio-044.png)

/image%2F1401956%2F20150929%2Fob_3a147f_sainte-genevieve-021-folio-112-vers-13.png)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F56%2Fvitraux-saint-tugdual.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.ca-fondationpaysdefrance.org%2Ffondation4%2Fimages%2Fsite%2Fprojets%2Ftugdual.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F56%2Farbre-de-jesse-saint-tugdual.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F2625%2Fsap83_22w00075_p.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F22%2Fvierge-de-larbre-de-jesse-duault.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F56%2Farbre-de-jesse-ploerdut.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F56%2Farbre-de-jesse-plouharnel.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F29%2Farbre-de-jesse-plouzevede.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F29%2Fvierge-de-jesse-saint-yvi.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F22%2Fnotre-dame-de-bonne-nouvelle-treverec.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F56%2Farbre-de-jesse-la-trinite-porhoet.jpg)

/http%3A%2F%2Ffr.topic-topos.com%2Fimage-bd%2Ffrance%2F22%2Farbre-de-jesse-rostrenen.jpg)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_6cf0b3_l1100049cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_9a70ee_l1100048dd.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_bf50c3_l1100050cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_8d9b05_l1100057-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_c8e3a5_l1100059cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_05b649_l1100060cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_c016f7_l1100061cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_40055d_l1100062cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_a54b50_l1100067cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_294d73_l1100068cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_1134d1_l1100070cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_342b47_l1100071-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_488912_l1100078-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20150930%2Fob_5c44ab_l1100080cc.JPG)

/http%3A%2F%2Fwww.geobreizh.bzh%2Fgeobreizh%2Fimages%2Fpositions%2Fpaou-pourlet.gif)

/http%3A%2F%2Fwww.saintbrieuc-treguier.catholique.fr%2Fsites%2Fsaintbrieuc-treguier.catholique.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL268xH341%2Fsuisse-12c4b.jpg)

/http%3A%2F%2Fbibnum.univ-rennes2.fr%2Fbook-reader%2Findex%2Fimage-proxy%2F%3Fimage%3D0008%26id%3D21%26scale%3D1.5517241379310345)

/http%3A%2F%2Fbibnum.univ-rennes2.fr%2Fbook-reader%2Findex%2Fimage-proxy%2F%3Fimage%3D0010%26id%3D21%26scale%3D1.5517241379310345)

/http%3A%2F%2Fbibnum.univ-rennes2.fr%2Fbook-reader%2Findex%2Fimage-proxy%2F%3Fimage%3D0012%26id%3D21%26scale%3D1.5517241379310345)

/http%3A%2F%2Fbibnum.univ-rennes2.fr%2Fbook-reader%2Findex%2Fimage-proxy%2F%3Fimage%3D0016%26id%3D21%26scale%3D1.5517241379310345)

/http%3A%2F%2Fwww.leboislaharpeetc.fr%2Fimages%2Fharpe%2Fhistoire%2Fharp%20cathdrale%20st%20julien%20du%20mans%20fresque%2014e%20Copier.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025112_p.jpg) .

./http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025113_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025109_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025111_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025114_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0707%2Fsap82_pm020496_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025115_p.jpg)

/image%2F1401956%2F20150916%2Fob_a6e4c3_agnus-dei-messe-de-barcelogne-tenor1.png)

/image%2F1401956%2F20150916%2Fob_b9b4f4_l1080059ccf.JPG)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0712%2Fsap82_pm025108_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fmemoire%2F0707%2Fsap82_pm020497_p.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.musees-bourgogne.org%2Fpics_bdd%2Fmuseesgallerie_visuel%2F1175174937.jpg)

/http%3A%2F%2Fmv.vatican.va%2F1_CommonFiles%2Fmedia%2Fphotographs%2FMCM%2F02_00-Gradiva.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.peris-ieremiadis.com%2Fsite%2Fimages%2Fnouvelles_galeries%2Fportraits%2Ffayoum30a.jpg)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)