Les 54 stalles (vers 1530-1550) de l'ancienne collégiale de La Madeleine de Champeaux (35).

.

Voir sur cette église :

.

Voir dans ce blog la description d'autres stalles :

.

Sur les bas-reliefs des panneaux au décor Renaissance en Bretagne, voir :

.

.

Note. J'ai lu avec passion et admiration, et j'ai largement exploité ici, la thèse (2012) de Florence Piat consacrée aux stalles de l'ancien duché de Bretagne. Je la citerai copieusement, et, quoique soucieux de publier un article personnel, je m'en voudrais de ne pas partager la qualité et la compétence de son travail, d'ailleurs rendu généreusement disponible en ligne. Je suis très loin d'en avoir épuisé les trésors d'érudition, et c'est à sa publication que je renvoie les lecteurs soucieux d'accéder aux meilleurs sources.

Mon souci principal est de mettre à la disposition des internautes une iconographie commentée des décors de la première Renaissance bretonne.

.

.

Présentation.

Les stalles anciennes de Bretagne.

Selon Florence Piat, qui leur a consacré sa thèse, l’ancien duché de Bretagne conserve aujourd’hui dix ensembles de stalles, réalisés entre la fin du XIVe siècle et le premier quart du XVIe siècle, et majoritairement situés dans la partie nord de la région : celles de la cathédrale de Dol de-Bretagne (77 stalles), de la collégiale de La Guerche-de-Bretagne (18 stalles), de la collégiale de Champeaux (54), de la cathédrale de Tréguier (48 stalles), de l’église de Boquého (8), de la chapelle Saint-Quay de Plélo (8 stalles), de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (66 stalles), celles provenant du château de Kerjean (6 stalles), celles conservées dans l’église Saint-Symphorien de Couëron et provenant de l’abbaye Notre-Dame de Buzay (10), et enfin, celles de l’église Saint-Herbot de Plonévez-du-Faou (15 stalles) .

-Dol-de-Bretagne (cathédrale): XIVe siècle, les plus anciennes.

-Boquého (ancienne abbaye de Beauport) : fin XVe

-Tréguier (cathédrale) : 1508 (chapitre des chanoines)

-Saint-Pol-de-Léon (cathédrale) : 1504-1523 (évêque Jean de Carman et Guy le Clerc)

-Guerche-de-Bretagne : 1502-1525, duc Charles d'Alençon

-Plélo : 1520-1530. Origine inconnue.

-Saint-Herbot : entre 1550 et 1570.

On sait que les stalles sont destinées à accueillir un chapitre, assemblée de chanoines chargés de chanter (8 fois par jour) les offices dans le chœur, et assistés de façon variable de musiciens, de choristes ou chantres, et d'enfants de chœur regroupés en une école nommée psalette et dirigée par un maître. Mais d'autres églises sont dotées de stalles. Les stalles des abbatiales accueillaient les moines et moniales.

On sait aussi que ces chapitres sont le propre de cathédrales (Dol-de-Bretagne, Saint-Pol de Léon, et Tréguier dans la liste énoncée, les stalles de Saint-Malo, Rennes, Nantes, Quimper et Vannes n'étant pas conservées), d'abbatiales, mais aussi d'églises ayant été élevées au statut de "collégiales" (Champeaux et Guerche de Bretagne). Ces collégiales sont issues de fondations par le pouvoir ducal (Le Folgoët) ou par de grandes familles de la noblesse, et ce sont ces dernières qui, dans la première moitié du XVIe siècle par leur lien avec la cour royale établie en Touraine, introduiront en Bretagne les manifestations assez précoces de l’influence des modèles renaissants sur l’art : la Première Renaissance bretonne.

Ces ensembles de stalles ont une disposition assez homogène, fixée par des impératifs liturgiques et acoustiques. Outre les miséricordes, (ces consoles de sellettes permettant aux choristes de se reposer en position debout-appuyée), elles disposent de parcloses, d'appui-main, de jouées, de dorsaux et de dais à frise.

.

.

Les stalles de La Madeleine de Champeaux (35). Description.

On ne les confondra pas aux stalles de la collégiale de Saint-Martin de Champeaux en Seine-et-Marne.

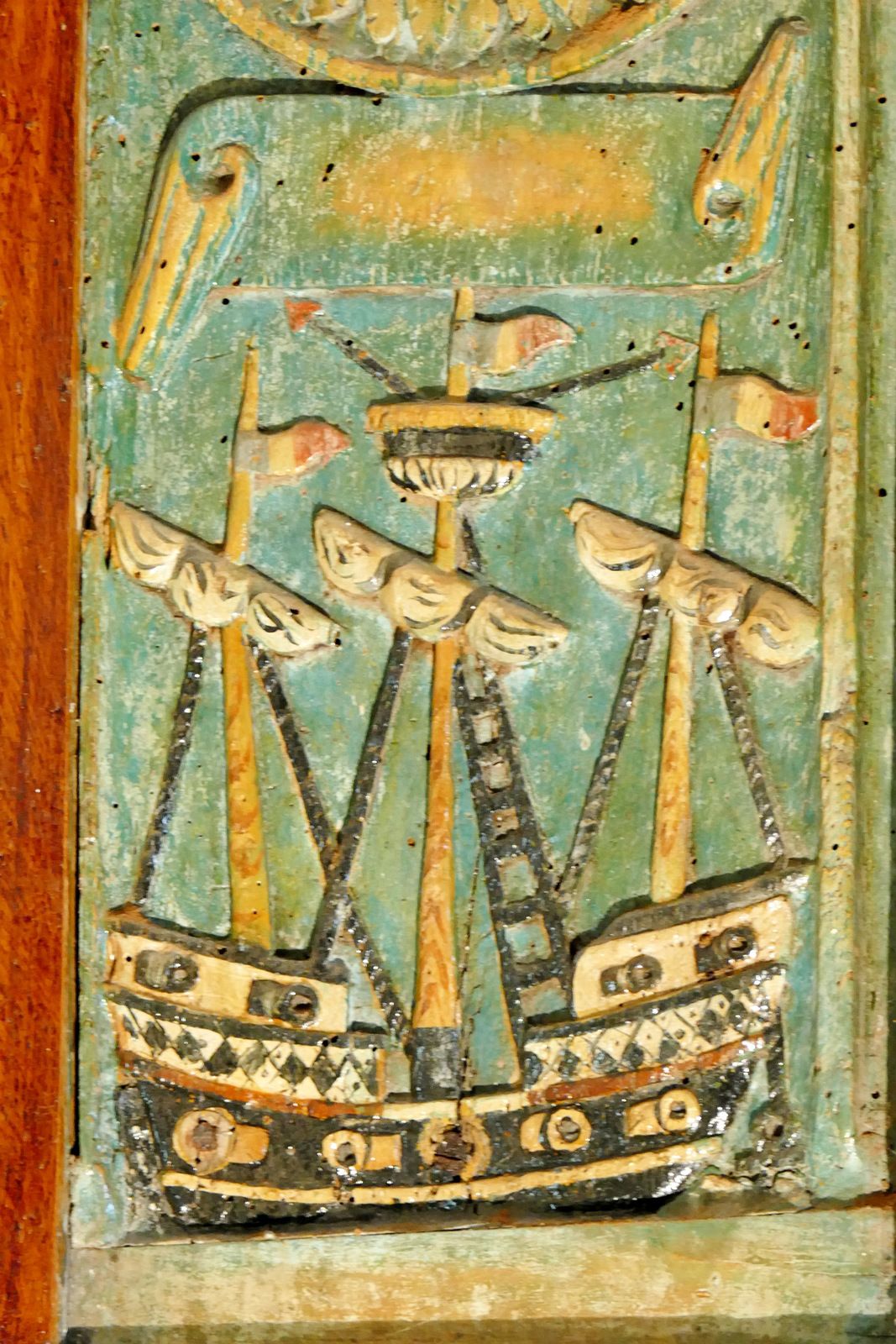

La collégiale de La Madeleine de Champeaux contient aujourd´hui cinquante-quatre stalles, en chêne, datées entre 1528 et 1550. Elles furent, en effet, vraisemblablement réalisées à l´occasion du mariage de Louise de Goulaine et de Guy III d´Epinay, seigneur de Champeaux et grand-échanson de la duchesse Anne de Bretagne, en 1528. Cette hypothèse s'appuie sur les très nombreuses armoiries car celles-ci, quoique presque toutes été bûchées, l'ont été bien souvent de manière sommaire, de sorte que les lions couronnés et les fleurs de lys sont encore visibles et correspondent sans doute aux parties périphériques d'un blason mi-parti d' Espinay [d’argent au lion coupé de gueules sur sinople armé, lampassé et couronné d’or] et de Goulaine [« mi-parti de France et d’Angleterre : mi-parti de gueules à trois léopards d’or passant l’un sur l’autre et d’azur à trois fleurs de lys d'or ».]. Elles peuvent néanmoins être postérieures, jusqu'au décès de Guy d'Espinay en 1551.

.

La première Renaissance bretonne.

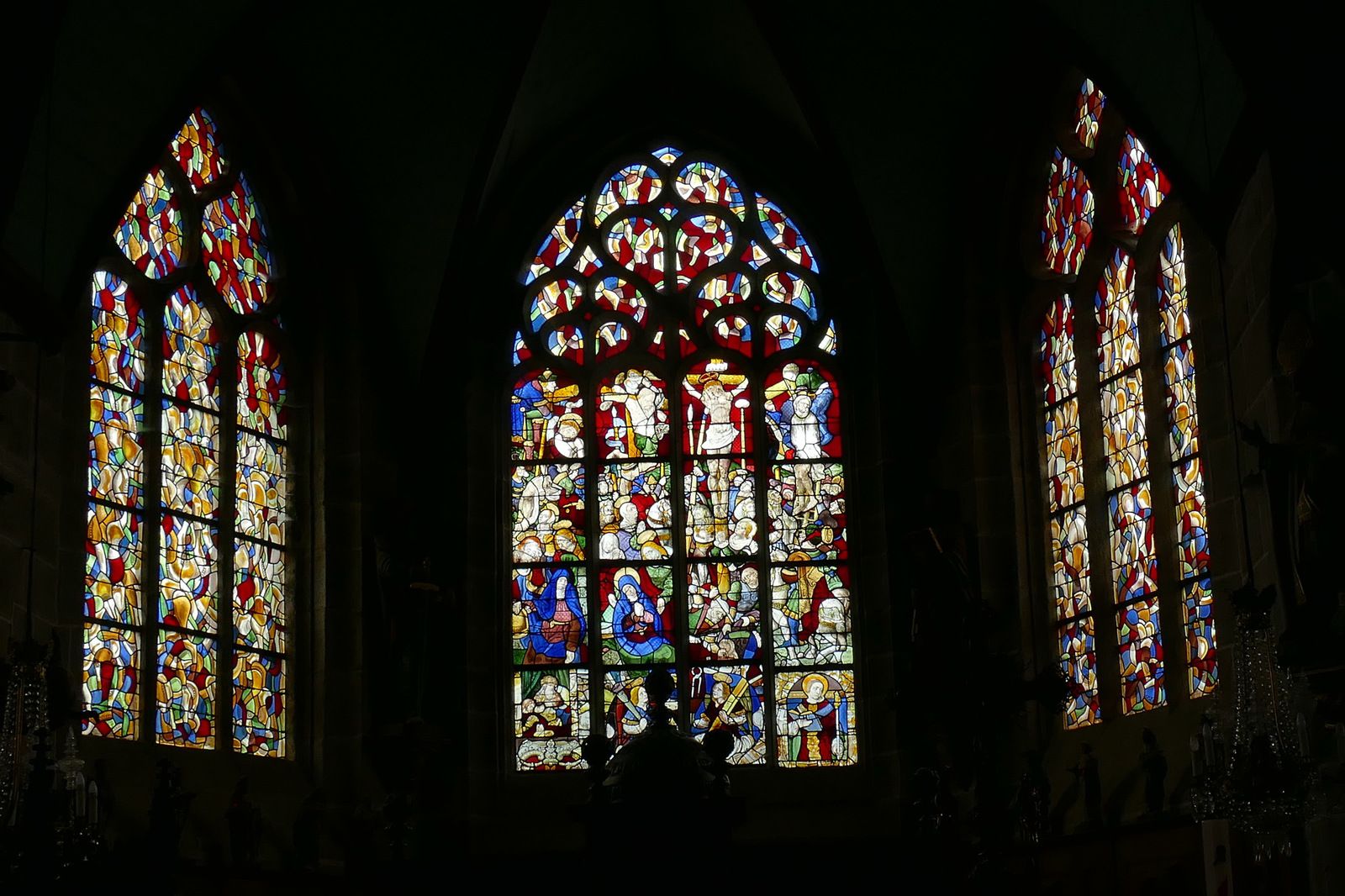

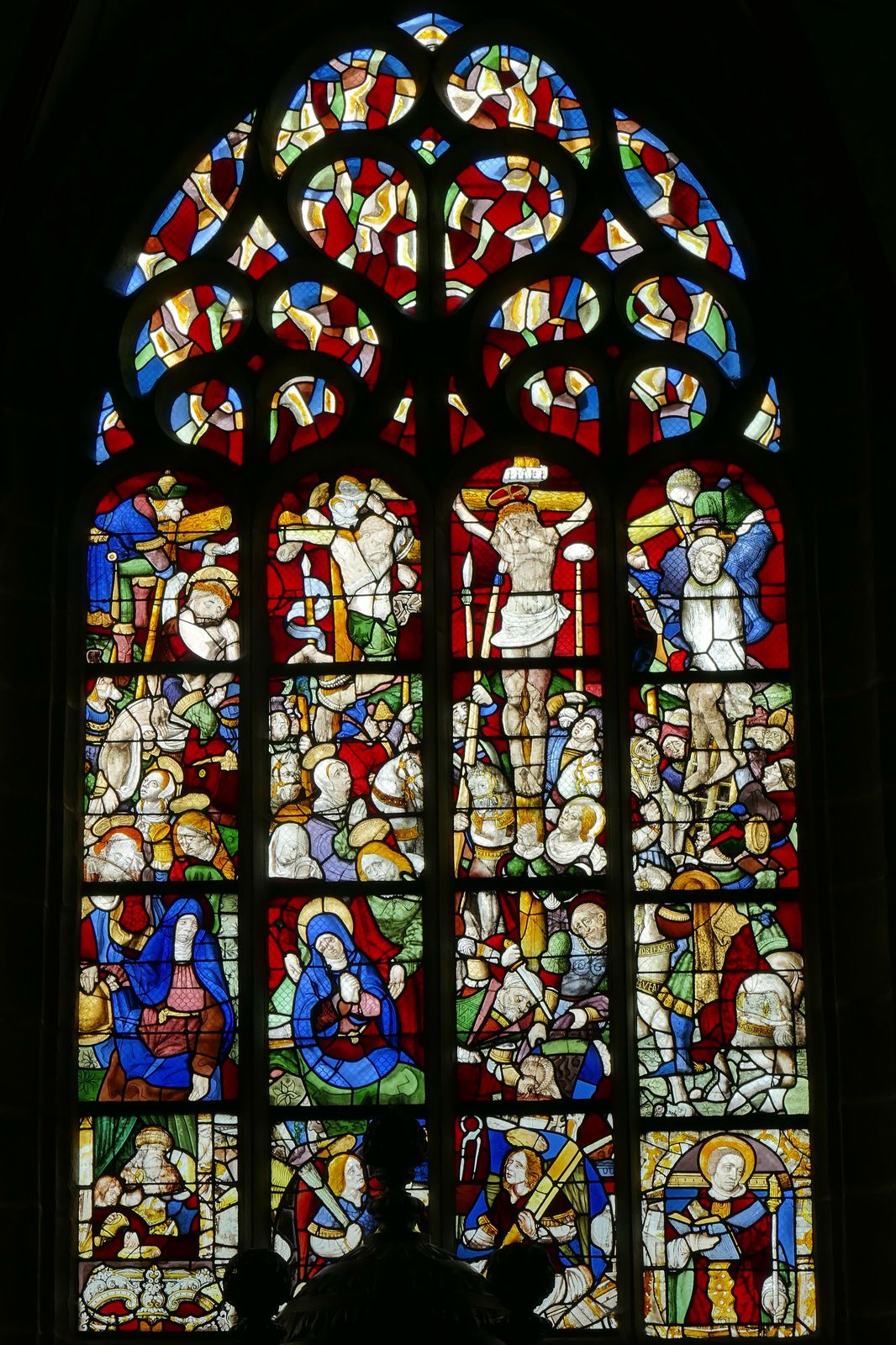

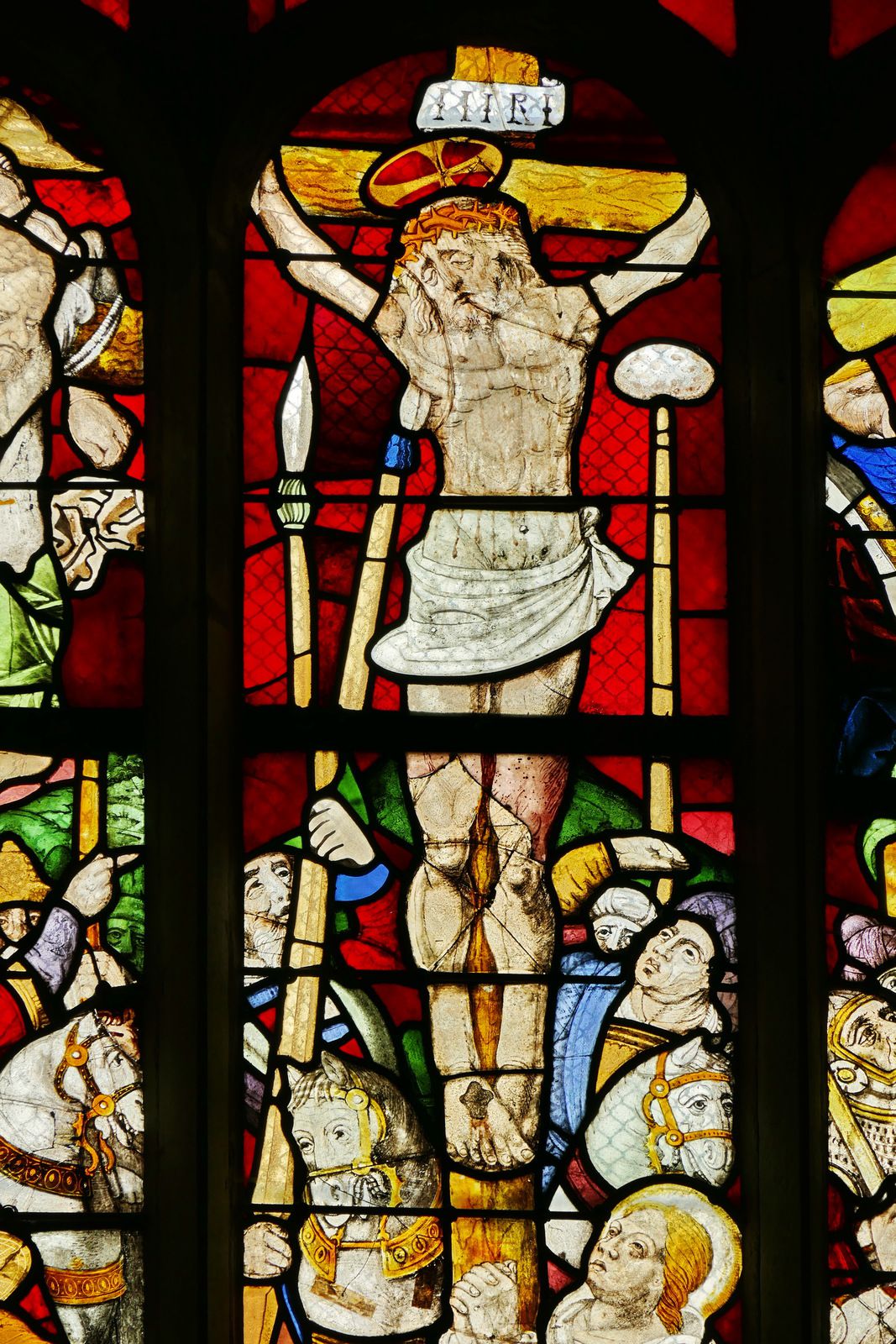

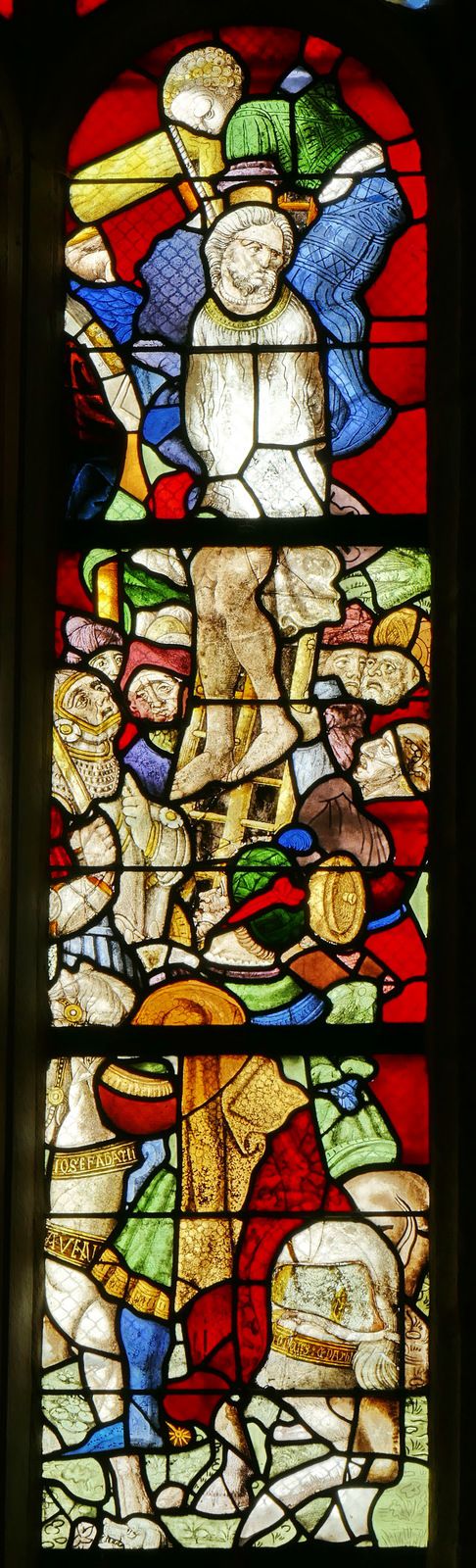

Les stalles de la collégiale ont donc bien été commandées par Guy III d’Espinay et Louise de Goulaine et participaient à un vaste programme de décoration de l’édifice., entièrement conçu alors dans le style de la première Renaissance bretonne. Ainsi, avec la participation des chanoines (attestée pour la commande de verrières entre 1538 et 1550 par les comptes de la fabrique), ils commandent huit verrières ornées de leurs armoiries et de leurs initiales (baie 0). Mais Les stalles de Champeaux ne sont cependant pas les premières stalles bretonnes à présenter des motifs issus de cette première Renaissance puisque celles de La Guerche-de-Bretagne leur sont antérieures (1502-1525).

On notera que Guy III était seigneur d'Espinay, mais aussi de Segré (au nord-ouest d'Angers), tandis que la famille de Goulaine possédait son château de Haute-Goulaine en Loire-Atlantique, sur les Marches de Bretagne. Ce château a été édifié au début de la Renaissance. Ce couple était donc largement ouvert aux influences du Val-de-Loire. C'est à un architecte d'Angers, Jean Delespine, que Louise de Goulaine confiera la réalisation de leur tombeau.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Goulaine

"Le répertoire décoratif italien est expérimenté en Bretagne sensiblement à la même époque que dans le royaume de France, ce dont témoigne des œuvres telles que le tombeau de Thomas James (1507), son missel (1484), le portail de la chapelle du Saint-Sacrement à Vannes (1515-1531), ainsi que la présence, dans la péninsule, d’artistes venus expressément des régions transalpines pour travailler auprès de mécènes influents. Comme dans beaucoup d’autres régions, ce nouveau vocabulaire s’intègre et se mêle jusqu’aux années 1520-1530 à l’architecture et aux images médiévales, sans pour autant profondément modifier les structures issues du Gothique.

Dans les stalles de l’ancien duché, le tournant s’opère effectivement en l’espace d’une décennie et, alors qu’un ensemble comme celui de Tréguier réalisé au début des années 1510 présente encore toutes les caractéristiques iconographiques médiévales, les stalles de La Guerche-de-Bretagne, réalisées à la fin de cette même décennie développent largement de nouveaux motifs directement inspirés de l’art italien. En l’espace d’une dizaine d’années, ces thèmes pénètrent donc le vocabulaire décoratif et iconographique des sculpteurs sous l’action combinée de grands mécènes, comme les Laval et Espinay, la diffusion de gravures provenant de Flandres, d’Allemagne et également du bassin ligérien. Cependant, cette arrivée des thèmes de la Renaissance ne se fait pas au même rythme partout en Bretagne et une distinction entre la partie occidentale et orientale du duché doit être faite. En effet, si l’on constate que les exemples de stalles situés en Haute-Bretagne et plus généralement le long des marches de Bretagne accueillent ces motifs dès les années 1515-1520, il semble qu’en Basse-Bretagne, ce répertoire ne s’implante véritablement que dans la seconde moitié de ce même siècle, par le biais de la seconde Renaissance comme dans la chapelle de Saint-Herbot. Ainsi, quatre groupes de stalles bretons présentent des éléments décoratifs empruntés à ce nouveau répertoire, cependant associés à des motifs déjà employés dans les exemples de la fin du XVe siècle : les stalles de la chapelle Saint-Quay de Plélo, celles de la collégiale de La Guerche-de-Bretagne, de la collégiale de La Madeleine de Champeaux et, enfin, celles de la chapelle de Saint-Herbot." (F. Piat)

"Si la province reste attachée aux images propres au répertoire médiéval, pour autant, on ne peut pas parler d’une arrivée tardive des motifs de la première Renaissance dans le duché. Il est, en effet, fort à parier que la commande du tombeau de Thomas James à Dol-de-Bretagne, puis de celui du duc François II et de Marguerite de Navarre à Nantes ainsi que le passage dans la région de plusieurs artistes d’origine italienne et la circulation d’images imprimées aient marqué, rapidement, la production artistique dès le début du XVIe siècle. Les exemples des stalles de Tréguier, La Guerche-de-Bretagne et de Champeaux montrent d’ailleurs qu’en l’espace de dix ans, les premiers motifs italianisants sont assimilés par les menuisiers et que les thèmes et styles de la Renaissance sont totalement adoptés à l’horizon des années 1550, tout du moins pour la réalisation de ces objets particuliers. " (F. Piat)

.

Un précédent : les stalles de 1520 de la cathédrale de Rennes .

Selon P. de la Vigne Villeneuve, et d'après le procès-verbal de 1775, le dossier de la troisième stalle du chœur, coté nord (en vis à vis de celle de l'évêque), portait un écusson aux armes de Guy II d'Espinay, en vertu d'un privilège obtenu en 1520 (8 ans avant le mariage de Guy III). Ces stalles commandées par le chapitre cathédral de Rennes relevait sans doute déjà du style de la Première Renaissance (le chêne des panneaux sculptés des stalles provenait des forêts d'Orléans, même si le bois plus grossier venait du domaine d'Escures, propriété d'Espinay à Acigné):

"Si le contrat des stalles de la cathédrale de Rennes n’a pas été conservé, en revanche, la mention de la réalisation de nouvelles stalles en 1520 apparaît dans un acte extrait des archives du chapitre de la cathédrale rennaise. . Les stalles commandées en 1520 ont été réalisées grâce aux larges donations, notamment en matières premières, du seigneur Guy II d’Espinay dont le frère, Robert, était grand-chantre de ce même chapitre : « À ces causes, désireux de répondre dignement à de tels bienfaits, dans la mesure de notre pouvoir, Nous donnons, octroyons et concédons à Vous et à Votre héritier principal et successeur dans la Seigneurie d’Espinay existant dans la suite des temps, à perpétuité, et dans les meilleures forme et mode qui soient possibles et valables, une stalles ou chaire en quelque sorte semblable aux nôtres ; laquelle stalle sera armoriée et décorée du blason de vos armes, dans le chœur de notre Église et sur laquelle sera sculpté votre écusson ; elle sera placée et établie entre les stalles des Dignitaires de la Chantrerie et de la Scholasticité, tournée en face des sièges des chanoines. Cette donation, octroi et concession est faite au nom de Dieu d’une façon irrévocable. » La motivation des chanoines à faire réaliser de nouveaux sièges diffère de celle de leurs confrères du début du siècle. Le but principal est ici de rendre hommage à l’investissement d’un seigneur au demeurant puissant, lié à la famille Laval et proche du pouvoir royal, en lui donnant une place d’honneur et une présence perpétuelle au sein même de leur chœur. De plus, il n’est pas à douter que leurs anciennes stalles gothiques leur paraissaient démodées alors même que le vocabulaire de la première Renaissance était déjà expérimenté en divers endroits et notamment à la cathédrale de Dol-de-Bretagne où le tombeau de Thomas James sculpté par les frères Justes, achevé en 1507," (F. Piat)

On constate aussi qu'à Rennes, les chanoines occupaient les stalles du coté sud, tandis que celles du coté nord (coté de l'Évangile) étaient celles des dignitaires et de la "Scholasticité" [docteurs de l'université ?] : peut-être en était-il de même à Champeaux.

.

Un autre précédent : les stalles de la chapelle de la collégiale d'Ussé.

Le frère de Guy I d'Espinay (grand-père de Guy III), Jacques d'Espinay, acquit le château d'Ussé et y fonda en 1521 une collégiale. Son fils Charles (1475-1535) et son petit-fils René poursuivent les travaux et la chapelle est consacrée en 1538. Les stalles (après 1520 et avant 1538) de style gothique mais enrichies de décors "à l'italienne" sont dues à Jean Goujon. Sur l'une des joues, un profil féminin dans un médaillon évoque celui de Champeaux.

.

Description.

.

Ces stalles s'organisent sur deux fois deux rangs (stalles hautes et basses) de 9,65 m de long, et 1, 75 m de profondeur. Chaque siège mesure (J.-J. Rioult) 97 cm de haut, 62,5 cm de long et 53 cm de profondeur (stalles basses). La dimension des stalles hautes ne diffère pas de celles des stalles basses, suggérant que le confort s’avère identique dans les deux sièges, le prestige associé aux rangs supérieurs tenant avant tout à la position surélevée de ceux-ci.

Les stalles de la collégiale de Champeaux sont dotées de haut dossiers ou dorsaux et d'un dais à pan oblique. Elles atteignent 3,75 mètres en hauteur, alors que celles de La Guerche-de-Bretagne mesurent 3,58 mètres de hauteur, celles provenant du château de Kerjean, 3,70 mètres et celles de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon plus de 4,10 mètres. La hauteur des stalles rivalisait avec celle des jubés, obstruant complètement la vue du chœur depuis la nef et le déambulatoire, signalant leur présence par la forêt de pinacles qui s’alternaient sur les crêtes. (d'après F. Piat)

Leur organisation actuelle résulte d'un réarrangement, car elles ont été remontées au cours du 18e siècle lors du réaménagement du chœur et de la suppression de l´ancien jubé qui leur était associé, dans un ordre qui ne semble pas respecter l´alternance originelle ; de légères restaurations sont signalées en 1921 par Victor Pasquet et Norbert Le Floch de Vitré. Quoiqu'il en soit, il faut imaginer que l'ancien jubé fermait l'espace séparant aujourd'hui les deux doubles rangs qui s'y appuyaient.

Il faut mentionner aussi un 53ème siège, véritable cathèdre et probable siège d'honneur que j'ai décrit avec les boiseries encadrant la porte menant à la chapelle latérale sud, chapelle des seigneurs d'Espinay. Sur ces boiseries, plus anciennes que la porte datant de 1594, les armes des époux figurent encore en bonne place, dans un écu couronné d’un cimier et tenu par un couple de sauvages, l’homme portant une massue, baissée sur le panneau de droite et levée sur son épaule sur le panneau de gauche. La femme tient quant à elle une cordelette à houppe qui entoure le blason. Deux plumes dépassent du heaume sur lesquelles deux putti se tiennent debout. Tenant une cordelière à houppe également, ils encadrent deux grandes lettres : « G » et « L », qui pourraient être les initiales de Louise de Goulaine autant que celles des prénoms des deux époux. La cordelette à nœuds en huit et nœuds de capucin qui entourent les armes de Louise de Goulaine pourraient être un signe de son veuvage — ce que l'on retrouve sur le tombeau des époux —, ce qui daterait ces boiseries entre 1551 et 1567, date du décès de Louise.

A contrario, (F. Piat) les armes sculptées sur ces dernières ne présentent pas de cordelière ; il faudrait alors envisager que les panneaux qui décoraient le chœur aient été commandés à une époque postérieure à celle des stalles, mais certainement auprès du même atelier compte tenu des similitudes factuelles et de la cohérence de ces boiseries avec les chaires.

.

Attribution et datation.

.

"L´atelier qui a réalisé ces stalles n´est pas connu. Néanmoins, il est intéressant de noter la similitude de style entre ces stalles et la cathèdre se trouvant dans la cathédrale de Dol-de-Bretagne, exécutée à la demande de François de Laval (1528-1556) au milieu du XVIe siècle. Détail intéressant, ce dernier était le fils de Guy XIV de Laval et d´Anne d´Espinay. Les lions qui tiennent les armes de l´évêque sur le siège épiscopal sont assez proches, dans leur traitement (crinières, museaux arrondis, griffes) de ceux présents sur les stalles de Champeaux, bien que le sculpteur semble différent. Enfin, les commanditaires de stalles de Champeaux ont également fait construire leur tombeau dans cette même collégiale par un architecte angevin, Jean Delespine."

Cathèdre de François de Laval :

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/stalle-de-l-eveque/10dd00cb-c64c-49ae-96bc-89dc20e4d339

"Les documents d’archives ne sont que de peu d’utilité pour l’établissement d’une chronologie fiable de la réalisation des stalles de la collégiale, mais le style même de l’œuvre, les thèmes abordés dans la sculpture inclinent à la dater entre les années 1530 à 1550. Les comptes de la fabrique mentionnent le versement de 15 livres en 1538 à Guillaume Chenevièvre ou Chenevière pour la réalisation de travaux de menuiserie (Arch. Dép. d’Ille-et-Vilaine : série 1 G 456 : « comptabilité du dépensier, institution des receveurs du chapitre, comptes des recettes et des dépenses, 1509-1600 » ; Inventaire général : 35 – CHAMPEAUX – II – Canton de Vitré Ouest ). Cependant, la somme engagée ne semble pas à la hauteur de la réalisation, surtout si nous la comparons à celles mentionnées dans les trois contrats étudiés auparavant. Il est donc possible que ces travaux de menuiserie fassent référence à d’autres aménagements, comme ceux qui furent nécessaire à l’installation d’un orgue dans la galerie du jubé, et dont la présence est attestée en 1540 puisqu’il servait d’accompagnement à la psallette.

Deux ans plus tard, en 1542, Louise de Goulaine et Guy d’Espinay fondèrent douze obits par an qui prévoyaient la récitation des sept psaumes de la Pénitence, les litanies des saints ainsi que le chant d’un libera sur leur tombeau à chacune de ces cérémonie (9 Arch. Dép. d’Ille-et-Vilaine : série 1 G 431 : « Permission de Guy d’Espinay d’instaurer des fondations, 1531 » et « Règlements sur les célébrations des obits par l’évêque de Rennes, 1637 » ; A. GUILLOTIN DE CORSON, « Les seigneurs de Champeaux… », Op. cit., p. 389. ). Peut-être est-ce à cette occasion qu’ils envisagèrent de remplacer les anciennes stalles de chœur par les actuelles.

En 1545, le même Guillaume Chenevièvre est mentionné une nouvelle fois dans les comptes pour un travail plus long, semble-t-il (Arch. Dép. d’Ille-et-Vilaine série 1 G 456 ; R. COUFFON, « La collégiale de Champeaux, contribution à l'étude de la première Renaissance en Bretagne », Mémoire de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, vol. 98, 1970, p. 35. ). Mais, le texte reste trop évasif pour y voir avec certitude la commande des stalles de Champeaux bien que l’idée soit séduisante. De plus, ces comptes ne mentionnent pas l’achat éventuel de bois ou ne serait-ce que le coût de son acheminement.

Les hypothèses sont donc multiples concernant la date de la commande de ses stalles, depuis le mariage de Guy III et Louise de Goulaine en 1528, jusqu’au décès du seigneur d’Espinay en 1551, en passant par les différentes donations qu’ils effectuèrent pour la collégiale et son chapitre. Néanmoins, l’élaboration de ces stalles dans une période maximale comprise entre 1530 et 1555 paraît la plus probable, élément corroboré par les rapprochements stylistiques qui peuvent être établis avec la cathèdre de Saint-Samson de Dol-de-Bretagne." (F. Piat)

.

Les seigneurs d’Espinay et la collégiale de Champeaux

"La collégiale de la Madeleine de Champeaux est profondément liée à la maison d’Espinay puisque sa fondation, au XVe siècle, leur est due. Avant l’édification de La Madeleine, il existait une église primitive placée sous le vocable de saint Pierre et qui était alors entourée d’un cimetière. C’est dans ce dernier que se trouvait la petite chapelle seigneuriale d’Espinay, dédicacée à Sainte-Marie-Madeleine. En 1430, il semble que l’église, menaçant ruines, ne pouvait plus tenir lieu d’édifice paroissial. Simon d’Espinay, seigneur de La Rivière et chambellan du duc Jean V, décide alors d’agrandir la modeste chapelle et de la transformer en église paroissiale. Un peu plus tard, en 1437, Robert Ier fonde un chapitre de six chanoines qui, accompagné de chapelains, dessert la nouvelle collégiale. La véritable ambition du seigneur d’Espinay, à cette époque, est d’en faire le lieu de sépulture de la famille, vocation funéraire qui ne se dément pas puisque plusieurs de ses successeurs s’y font inhumer."

Le pape Eugène IV autorisa Robert Ier à établir et à doter cinq chapelains et éleva La Madeleine de Champeaux au rang d’église collégiale, tout en la maintenant paroissiale.

« Le collège de Champeaux […] est composé de six prébendes ou canonicats, où à chacun y a une cure annexée […]. Il y a dignité de doyen dix chapelains, quatre enfants de chœur, maistre de psalette, et chaque chanoine doit avoir un prêtre sous lui. Il y a bonne musique, le service divin y est célébré avec beaucoup de dévotion. Duquel collège le revenu vaut huit mille livres ou environ.» in : A. DU PAZ, Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, Paris 1620, p. 265 (également cité par A. GUILLOTIN DE CORSON, « Les seigneurs de Champeaux, leur collégiale et leur château », in Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 1904, p. 328 ».

Si on estime que les chapelains ne sont pas des chanoines, mais des prêtres chargés des chapellenies, je compte 6 chanoines, 10 chapelains, 4 enfants de chœur et leur maître de psalette, 6 prêtres, et il faut ajouter sans doute un organiste(après 1540), et des musiciens : soit une trentaine de personnes. Or, les stalles comportent 54 sièges. Mon compte des desservants de la collégiale est peut-être sous-estimé, mais il faut prévoir aussi des sièges pour la famille des Espinay, et d'autres pour des dignitaires.

.

"Vassaux du baron de Vitré qui est également comte de Laval, les Espinay n’en étaient pas moins proches de cette puissante famille. En 1399, Simon d’Espinay était ainsi sénéchal de Vitré et il fut l’un des signataires du contrat de mariage de Jeanne de Laval et de Louis I er de Bourbon-Vendôme en 1422. André d’Espinay (1451-1544), frère du précédent, s’est illustré dans le conflit franco-breton, par son attachement précoce et sans faille à la cause française338. Évêque de Bordeaux, il aide à la diffusion de la politique de Louis XI dans cette province nouvellement rattachée à la couronne, et, à la mort de ce dernier, il reste au service de la régente Anne de Beaujeu. Lors de la réunion des États Généraux à Tours au début de l’année 1484, c’est d’ailleurs lui qui défend les intérêts de la régente et du futur Charles VIII. De fait, le rattachement de la Bretagne à la France lui paraît naturel tout comme les prétentions de la famille royale à la couronne ducale, en vertu du rachat des privilèges des Penthièvre. Durant le conflit, il sert de messager à Anne de Beaujeu, n’hésitant pas à venir voir les barons rebellés contre le duc afin de leur confirmer l’envoi de troupes339. Au lendemain du mariage d’Anne de Bretagne avec Maximilien d’Autriche, c’est encore lui qui rapporte la nouvelle à l’ancienne régente. Enfin, il est présent aux négociations qui suivent la défaite des Bretons à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488 et qui aboutissent à la Paix du Verger et au mariage d’Anne de Bretagne avec le roi de France. Comme pour la maison de Laval, la position d’Espinay ne fut pas simple durant ce conflit. Leur domaine, situé à proximité de la frontière franco-bretonne, les intérêts qu’ils partageaient avec le domaine français et leur allégeance aux Laval, les mettaient dans une situation inconfortable où le parti français apparut rapidement comme étant le plus prometteur. Le statut de cette famille ne cessa d’ailleurs jamais de croître depuis le XVe siècle, notamment par un jeu d’alliance réfléchi. À ce titre, le mariage de Guy III d’Espinay (♰ 2 août 1551) et de Louise de Goulaine (♰ 8 février 1567), célébré le 17 septembre 1528 est tout à fait représentatif de cette ascension sociale. La maison de Goulaine était en effet une de ces vieilles familles nobles qui composaient le haut de l’aristocratie bretonne. Établis autour de Nantes, leur nom apparaît dès le XIIe siècle, mais c’est à la fin du XVe et au début du XVIe siècle que le château de Goulaine est érigé près du marais de Goulaine. La construction, remarquable, est composée d’un corps de logis central flanqué de deux pavillons carrés, dont les ouvertures sont ornées de sculptures empruntant au dernier gothique autant qu’à la première Renaissance. (F. Piat)"

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Plan et numérotation des stalles de Champeaux par Florence Piat (2012).

.

.

.

I. LES PANNEAUX EN BAS-RELIEF DES STALLES.

.

Les jouées du coté sud-est.

Les "jouées" sont les cloisons fermant les rangées de stalles. Un grand volet étroit ferme les dais et les dorsaux de la rangée supérieure ; il est aéré par un élément médian à claire-voie.

.

1. Le panneau supérieur de la jouée.

.

Il est sculpté d'angelots. Celui du haut crache des rinceaux — s'achevant en fleur au cœur en tête d'angelot —, et de rubans, auxquels est suspendu un cuir découpé à enroulement, globalement losangique. Celui-ci portait, avant d'être bûché par les burins de la Révolution, des armoiries. Les rubans, en se prolongeant en passant entre le long bec de deux échassiers, se transforment en dauphins, qui présentent un deuxième cuir découpé à enroulement, également bûché. On reconnait peut-être à deux endroits les pendants d'un lambel.

Si le motif héraldique ne peut être précisé sur cette jouée, ces cuirs découpés aux armoiries bûchées vont se retrouver sur tous les dorsaux, où on devine mieux le lion des Espinay et les lys des Goulaine, permettant de les attribuer à Guy III d'Espinay et Louise de Goulaine, mariés en 1528.

Nous avons donc déjà, sur ce premier panneau examiné, de nombreux éléments caractéristiques de ces stalles :

a) la forte prévalence des éléments héraldiques, témoignant du souci de la famille d'Espinay d'affirmer son mécénant sur cette collégiale et son chapitre.

b) Le souci de ce couple de rendre compte, de façon précoce en Bretagne, de l'art des ornemanistes de la Renaissance, d'origine italienne mais introduite en France à Fontainebleau et en Touraine. Car ces blasons inscrits dans des cuirs découpés à enroulements, ces rinceaux exubérant métamorphosant leurs tiges végétales en floraisons anthropomorphes (têtes de putti) et ces dauphins témoignent du vocabulaire italianisant de ces artistes. Cette influence va se constater plus loin par de nombreux petits personnages hybrides, de nombreux masques feuillus, des têtes de lions, et deux médaillons de profil.

c) L'influence du tombeau de Thomas James en la cathédrale de Dol-de-Bretagne, exemple le plus précoce (1507) de la Première Renaissance en Bretagne. La similitude entre les motifs des stalles de Champeaux et ceux développés sur le tombeau de Thomas James est très forte. "Les nombreux poissons hybrides [dauphins], dont le corps est partiellement recouvert de feuilles ou d’algues apparaissent aussi bien sur les jouées hautes de Champeaux que sur les piliers du tombeau . La composition diffère quelque peu mais la forme des queues de ces poissons, rattachées à leur extrémité et présentant des enroulements au même niveau, reste très proche." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

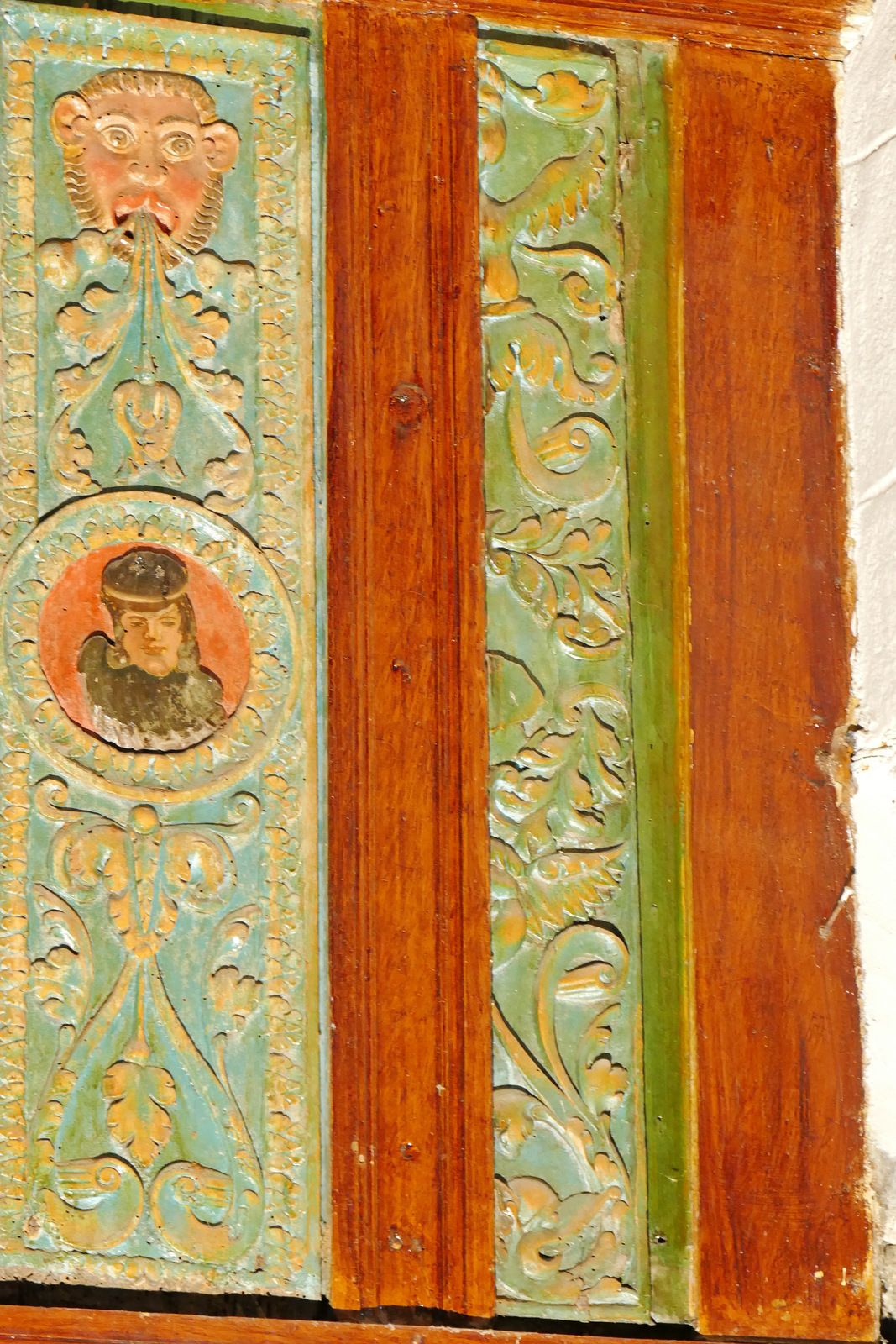

2. Le panneau inférieur de la jouée : masque-feuille crachant un couple de "dauphins", blason, etc.

.

Ce deuxième panneau mérite aussi un examen soigneux, car il est également emblématique de la première Renaissance.

— Le masque-feuille anthropomorphe est à lui-seul un témoin caractéristique de cet art. Nous le retrouvons plusieurs fois parmi les motifs des miséricordes. Ce motif du visage humain dont le contour s'étale en se transformant en une feuille indentée, est fréquemment retrouvé en sculpture bretonne Renaissance, notamment sur les sablières (Kerjean v.1570). On le trouve aussi dans les vitraux (Saint-Ouen, Rouen), et Jean Lafond y voit "un motif cher aux ornemanistes italiens, aux sculpteurs de Gaillon et à Arnoult de Nimègue", et repris en marque de fabrique dans les vitraux rouennais jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Voir ici Saint-Lô baie 8.

Ici, c'est un masque-feuille crachant des tiges de rinceaux, qui se retrouve sur les dais des stalles de Saint-Pol-de-Léon (1504-1520), sur de nombreuses sablières bretonnes (Saint-Sébastien de Saint-Ségal vers 1550, Kerjean vers 1570, Saint-Thomas de Landerneau, etc).

Les tiges tout en produisant de nombreuses prolongements à petites feuilles enroulées, ou en bourgeons se transforment en dauphins affrontés.

Ce seul exemple est instructif : il exprime a) le goût pour les volutes, b) celui pour la production profuse, c) celui pour les métamorphoses entre les formes animales, végétales et humaines.

— L'un des rameaux de rinceaux suspend, par l'intermédiaire d'une boucle, un blason (bûché) dans un cuir découpé.

Là encore, nous avons une fusion/confusion des matières, et des thèmes. On sait que ces cuirs découpés imitent la forme d'une peau animale tendue par les mégissiers et tanneurs (avec le corps et l'amorce des pattes de l'animal), peau qui, détachée de ses cordes de séchage, s'enroule sur ses extrémités . Ces peaux servaient notamment à la fabrication des manuscrits en vélins (vélots, "veaux morts-nés"). Ils servent de cartouche (ornement en forme de carte) pour un blason, et ils envoient sur le coté des boucles ou serpentins évoquant des lambrequins. L'écriture codée, sur une peau semblable à un trophée, de l'identification emblématique d'une famille de la noblesse (dont la lignée renvoie à l'idée d'arbre, de croissance et de fécondité), avec ses lions et ses fleurs (même s'ils sont effacés aujourd'hui), est déjà l'expression d'un passage entre humain, animal et végétal, mais cette expression est reprise et développée, comme un thème musical, par les motifs du masque-feuille, des rinceaux et de leur extrémités delphiques.

— Plus bas, les rinceaux se développent encore, libérant de nouvelles feuilles ; mais deux d'entre elles s'amusent à ressembler à des gueules animales.

.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

3. Jouée sud-est : panneau fermant le rang des stalles basses. Deux dauphins et deux oies affrontés autour d'un candélabre à rinceaux.

Les dauphins grotesques sont empanachés de feuilles plumes et dotés d'une queue en tête de dauphin.

Notez le graffiti IEANHAN et ses N rétrogrades, attestant de son ancienneté (voir les graffiti des enfants de la psallette sur les stalles de la cathédrale de Tréguier).

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Les jouées intermédiaires sud.

.

Les rangs inférieurs sont interrompus, après les cinq sièges les plus près du chœur (n°15 à 19 au sud et 42 à 46 au nord) par trois marches donnant accès aux rangs supérieurs. Les panneaux encadrant cet accès (les "jouées") sont sculptés.

Au sud, ils présentent deux rinceaux en lyre, s'achevant en tête de "dauphins" affrontés autour d'un candélabre.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Jouées d'extrémité, coté occidental.

.

Là encore se reprennent les variations autour du trio rinceaux/dauphins/candélabre, avec, ici, une tête d'angelot.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Les jouées du coté nord-est.

Il est symétrique de celui du sud-est.

.

1. Le panneau supérieur de la jouée et les armoiries de Guy III d'Espinay et de Louise de Goulaine.

Il débute par une tête de lion, ailé, tenant dans sa gueule un anneau. À cet anneau sont suspendus, bien-sûr, des rinceaux dont certaines tiges se transforment, bien-sûr, en dauphins. Mais ces tiges ont perdu leur aspect végétal et naturel pour adopter la forme, artificielle et manufacturée, de sangles marquées de I répétées. Ces sangles vont descendre en cabrioles et suspendre, en bas, un livre relié, ficelé avec deux pinceaux.

Ce motif, sous les deux blasons, qualifie le couple des commanditaires, et leurs deux familles comme des humanistes éclairés et des mécènes des arts. (On possède encore le Livre d'Heures de Richard d'Espinay).

Le blason supérieur dans son cuir découpé portait le lion d'Espinay, puisque ses pattes, en avant, et sa queue, en arrière, sont encore visibles.

Le blason inférieur portait les armoiries de Louise de Goulaine, mi-parti d'Angleterre (aux trois léopards passant) et de France (aux trois fleurs de lys). Deux de ces fleurs sont préservées.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

1. Le panneau inférieur de la jouée nord-est.

.

Autour d'un vase, ou candélabre, une paire de rinceaux s'achève en gueules de dragons. Plus bas, un couple d'animal dos à dos, comme deux lions héraldiques rampants. Mais les marques de poinçons imposent d'écarter cette hypothèse (le corps des lions est glabre, en dessous de la crinière) et d'opter pour des dragons aux pustules infectes. On pourrait croire que ces figures animales n'étaient pas affectées par le processus de transformation et contamination réciproque par le Végétal. Mais la langue et les oreilles, sont, sans aucun doute, des feuilles.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Les jouées intermédiaires du coté nord : les commanditaires Louise de Goulaine et Guy III d'Espinay de profil dans des médaillons Renaissance.

.

Les rangs inférieurs sont interrompus, après les cinq sièges les plus près du chœur (n° 42 à 46) par trois marches donnant accès aux rangs supérieurs. Les panneaux encadrant cet accès (les "jouées") sont sculptés d'un médaillon et des armoiries des commanditaires.

"Louise de Goulaine y est figurée vêtue d´une robe à encolure carrée et les cheveux recouverts par une petite coiffe nouée sous le menton. Le portrait ne paraît pas flatteur en comparaison de celui de Guy d´Espinay qui, lui, s´est fait représenter en César, couronné de lauriers. Nul doute ici que des médailles antiques ont influencé ces portraits. Cependant, celui-ci est figuré, de profil, dans un médaillon situé sur les jouées centrales des stalles basses nord. Représenté en César, couronné de lauriers et drapé d’une toge, les traits de son visage ne paraissent pas aussi réalistes que ceux de sa femme qui lui fait face, sculptée dans un médaillon sur l’autre jouée centrale. En effet, Louise de Goulaine y est représentée vêtue à la mode de l’époque, la tête couverte d’un chaperon à bavolet pendant noué sous le cou, les traits épais, le menton en galoche. Cet élément vestimentaire, plutôt répandu, a fait son apparition au début du XVIe siècle, s’inspirant des coiffures des Ciociare, paysannes des Romagnes et de la Calabre.( J. RUPPERT, M. DELPIERRE (et al.), Le costume.., p. 80 )" (F. Piat)

.

Le panneau correspondant à Louise de Goulaine, à gauche en montant les marches, la montre en profil droit dans un médaillon, un motif parfaitement Renaissance inspiré, par exemple, des médailles sculptées par Pisanello dès 1438, et notamment de celle de Cécile de Gonzague en 1447, mais aussi de l'art du portrait comme représentation individualisée (Botticelli 1476-1480) lors de la première Renaissance italienne.

Au dessous, on reconnait de ce qui reste des armoiries un lion couronné à gauche et une fleur de lys à droite : ce sont bien les armes de Goulaine.

.

https://www.mba-lyon.fr/fr/fiche-oeuvre/medaille-de-jean-viii-paleologue#:~:text=Pisanello%2C%20c%C3%A9l%C3%A8bre%20peintre%20du%20Quattrocento,maintenu%20par%20Byzance%20en%20Orient.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

En vis à vis, le médaillon de Guy III d'Espinay, barbu selon la mode de l'époque et couronné de laurier comme un empereur romain, domine le blason dont les traces (lion couronné et reste de fleur) sont proches de celles de gauche.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Les dorsaux des stalles.

.

Chaque siège est dominé par un dorsal, et ces panneaux sont tous du même modèle, lisses sur les deux-tiers inférieur et divisés en deux parties symétriques sculptés au tiers supérieur. Chacune de ces parties associe un rectangle à figure emblématique en haut, et un élément cintré autour d'un blason (sur cuir découpé bien entendu) au dessous.

Croyant à une répétition un peu vaine des motifs, je n'ai pas pris la peine de les photographier tous, et je le regrette, car outre les tiges végétales, les dauphins, les oiseaux, les masques grotesques, les transformations animales, les têtes d'enfants, on y trouve les emblèmes humanistes des arts libéraux, tels divers instruments de musique, (violon, flûte, tambourin ), ou des livres suspendus, dont l'inventaire iconographique serait en ligne précieux. Florence Piat signale ainsi plusieurs bucranes (crane de bœuf) "toujours traité de la même façon : le crâne y est en effet entouré de grotesques et de rinceaux qui traversent ses orbites, donnant une composition symétrique".

J'en donnerai néanmoins un exemple.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

.

.

II. LES 48 MISERICORDES.

.

À la différence des autres stalles du XVIe siècle en Bretagne, les sellettes de Champeaux adoptent une forme en arc de cercle. "Cette différence souligne la singularité de ce groupe au sein du corpus breton, singularité accentuée par la sculpture en bas-relief ou demi-relief des miséricordes, alors que sur tous les autres groupes celle-ci est en haut-relief. Par ailleurs, les thèmes iconographiques abordés sur cet ensemble, relevant essentiellement du vocabulaire de la première Renaissance, ne se retrouvent sur aucun autre groupe. La particularité du cas des stalles de Champeaux s’explique par leur localisation, la date de leur construction et la personnalité des commanditaires." (F. Piat)

.

Salles hautes sud.

Stalle n°1. Hybride ailé, barbu, au bas du corps feuillagé bifide.

Stalle n°2. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n°3. Hybride ailé à la tête de cochon coiffé d'un bonnet.

Stalle n°4. Hybride ailé, au visage casqué et barbu, vêtu d'une tunique ceinturée et tenant une bourse.

Stalle n°5. Hybride ailé, au visage barbu ricanant, vêtu d'une tunique ceinturée. Son index droit désigne le sol.

Stalle n°6. Hybride ailé, à tête et buste humain (féminin ?) et au bas du corps feuillagé et bifide.

Stalle n° 7. Deux feuilles à 3 folioles indentés, posées sur une boule.

Stalle n°8. Centaure archer. Corps de lion, buste humain à visage juvénile.

Stalle n° 9. buste de personnage ailé, souriant ou ricanant, vêtu d'une tunique flottante, serrée autour du cou.

Stalle n° 10. Deux feuilles de 3 folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n° 11. Vieillard ailé barbu et riant, vêtu d'une tunique ceinturée, agrippant en se cambrant son pied droit qu'il regarde, la main gauche étant placée vers le pubis : posture traditionnelle de l'acrobate lubrique.

Stalle n° 12. Hybride ailé, bélier aux cornes enrubannées.

Stalle 13. Masque-feuille anthropomorphe.

Stalle 14. Miséricorde absente.

Stalles basses sud.

Stalle n° 15 : hybride ailé, à visage et buste humain, et au bas du corps feuillagé et serpentiforme.

Stalle n°16. Masque-feuille anthropomorphe.

Stalle n°17. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n°18. Miséricorde au motif bûché.

Stalle n°19. miséricorde absente.

Stalle n°20. Grylle ailée à deux têtes.

Stalle n°21. Animal chimérique dragon/fouine/serpent.

Stalle n°22. Un lion, en profil gauche, tête couronnée, gueule ouverte, patte antérieure droite levée.

Stalle n°23. Femme vêtue d'une longue tunique, bras écartés, dansant ou chantant, pivotant sur elle-même allongée comme un ange en vol.

Stalle n°24. Femme vêtue d'une longue tunique, bras écartés, dansant ou chantant, pivotant sur elle-même allongée comme un ange en vol.

Stalle n°26. Un lion, en profil gauche, tête couronnée, gueule ouverte, langue tirée, patte antérieure droite levée, patte postérieure gauche tendue.

Stalle n°27. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

.

Stalles du coté nord.

.

Stalles hautes nord.

Stalle n°28. Un dragon ailé.

Stalle n°29. Enfant tenant un serpent : Hercule enfant ?

Stalle n°30. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n°31. Dragon se mordant la patte.

Stalle n°32. Ange en buste, tête tournée vers la droite.

Stalle n°33. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n°34. Masque-feuille anthropomorphe au visage riant, barbu et faunique.

Stalle n°35. Jeune femme agenouillée mains sur les hanches.

Stalle n°36. Angelot nu, tête baissée, main gauche entre les cuisses.

Stalle n°37. Hybride anthropomorphe ailé agenouillé, tête baissée, vêtu d'une longue tunique. Les bras sont réduits à des ébauches stylisés..

Stalle n°38. Masque-feuille anthropomorphe (homme bouche ouverte, à moustache en pointe).

Stalle n°39. Centaure, au buste d'homme casqué, tenant un bouclier (rondache) et une flèche (ou fronde).

Stalle n°40. Licorne à la crinière feuillagée, et dont la tête se tourne vers son flanc gauche.

Stalle n°41. Feuille à folioles découpées posées sur une boule.

.

Stalles basses nord.

Stalle n°42. Hybride ailé aux ailes-feuilles, sans bras, à la tunique longue serrée par une ceinture, agenouillé ou en train de voler.

Stalle n°43. Femme nue, accroupie de face, levant l'index droit et touchant sa cheville gauche. Elle porte une coiffe ; une banderole passe devant sa gorge.

Stalle n°44. Ange ou hybride ailé dénudé jusqu'à la taille, main droite sur la hanche, index gauche tendu vers le haut. Le bas du corps est caché par une étoffe. Il semble voler.

Stalle n°45. Hybride ailé, à buste féminin (visage tourné vers la gauche et bouche entrouverte) dépourvu de bras, et queue bifide.

Stalle n°46. Miséricorde absente.

Stalle n°47. Grylle à tête de dragon et tête ventrale anthropomorphe.

Stalle n°48. Masque-feuille anthropomorphe, bouche ouverte en O allongé.

Stalle n°49. Garçon nu, bouche entrouverte, tenant un cimeterre en main gauche, jambes fléchies en avant comme s'il sautait.

Stalle n°50. Feuille à folioles indentées, posées sur une boule.

Stalle n°51. Masque-feuille anthropomorphe.

Stalle n°52. Miséricorde absente.

Stalle n°53. Dragon ailé à deux pattes, dont une posée sur la tête.

Stalle n°54 : miséricorde absente.

.

.

LES MISERICORDES DES STALLES HAUTES DU COTÉ SUD N° 1 À 14.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°1. Hybride ailé, barbu, au bas du corps feuillagé bifide.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-01/5683b994-4dc7-49ee-a9d8-c3cd591f6679

.

Appui-main.

On ne découvre que trois appui-main sur les cinquante-quatre stalles , situés sur les stalles en retour n°01 et 02, qui étaient probablement, selon F. Piat, des stalles d’honneur. La troisième est brisée. Ce sont des feuilles enroulées en boule, très accueillantes à la main.

Je n'ai pas pris de photos de détail de ces appui-main : on les trouve dans la thèse de F. Piat, t.II.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°2. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-02/70e5b625-45a5-4cac-a70e-4d413021ee19

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°3. Hybride ailé à la tête de cochon coiffé d'un bonnet.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-03/50b3a75a-ce97-4278-ae66-352e8d8ae1ec

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°4. Hybride ailé, au visage casqué et barbu, vêtu d'une tunique ceinturée et tenant une bourse.

.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-04/4508196c-76c8-4e63-a648-c5047a72b19d

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°5. Hybride ailé, au visage barbu ricanant, vêtu d'une tunique ceinturée. Son index droit désigne le sol.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-05/e7aca789-e386-4c8a-81e3-afe6faea78ff

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°6. Hybride ailé, à tête et buste humain (féminin ?) et au bas du corps feuillagé et bifide.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-06/5f4460ca-6679-409c-b007-d3e210e9f188

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n° 7. Deux feuilles à 3 folioles indentées, posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-07/6ba7ec47-3591-47fd-b905-7798e024e2c5

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°8. Centaure archer. Corps de lion, buste humain à visage juvénile.

.

.

.

Stalle n° 9. buste de personnage ailé, souriant ou ricanant, vêtu d'une tunique flottante, serrée autour du cou.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n° 10. Deux feuilles de 3 folioles indentés, posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-10/da1ba74f-e8f4-4b0c-9d70-f693d1aaf148

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n° 11. Vieillard ailé barbu et riant, vêtu d'une tunique ceinturée, agrippant en se cambrant son pied droit qu'il regarde, la main gauche étant placée vers le pubis : posture traditionnelle de l'acrobate lubrique.

Le thème de l'acrobate lubrique, se cambrant pour agripper sa cheville (cf. ici n°43) ou toucher son pied est fortement représenté sur les sablières et abouts de poinçon des charpentes bretonnes ou, en pierre, sur les crossettes de la jonction mur-toiture des églises, et j'en ai donné de fréquents exemples dans ce blog. Souvent, les acrobates exécutent des renversements postérieurs au caractère exhibitionniste lorsqu'ils sont nus. Ce contexte iconographique incite à considérer ici la position de la main gauche comme autoérotique, et à interpréter de la même façon l'expression du visage. La reprise de cette expression dans les stalles qui suivent, et les miséricordes franchement érotiques, confirment ce choix.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-11/2008161a-1f05-4c9a-9d2a-a1bc1aaee3ee

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n° 12. Hybride ailé, bélier aux cornes enrubannées.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-12/6374101a-62e1-4334-b1bd-5bfa37dd0c56

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle 13. Masque-feuille anthropomorphe.

Ce motif du visage humain dont le contour s'étale en se transformant en une feuille indentée, est fréquemment retrouvé en sculpture bretonne Renaissance, notamment sur les sablières (Kerjean v.1570). On le trouve aussi dans les vitraux (Saint-Ouen, Rouen), et Jean Lafond y voit "un motif cher aux ornemanistes italiens, aux sculpteurs de Gaillon et à Arnoult de Nimègue", et repris en marque de fabrique dans les vitraux rouennais jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Voir ici Saint-Lô baie 8.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-13/5caef373-b995-4c8e-9c66-4b02b059f926

Florence Piat décrit cette miséricorde ainsi : " Végétaux anthropomorphes. Des feuilles prennent l´aspect d´un visage d' homme bien individualisé. Le nez est fin, il est joufflu et sa bouche est légèrement ouverte. Ses lèvres sont fines et le philtrum est bien marqué."

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°14 .

La stalle n°14 a perdu sa miséricorde.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

.

LES MISERICORDES DES STALLES BASSES DU COTÉ SUD N° 15 À 27.

.

Stalle n° 15 : hybride ailé, à visage et buste humain, et au bas du corps feuillagé et serpentiforme.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-15/a4912535-f10c-403c-ad8d-c1600bdf3c85

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°16. Masque-feuille anthropomorphe.

Voir n°13.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-16/81bc17c0-5488-43dd-8926-c0df36a067ce

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°17. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-17/c0eeb575-765b-44c6-8751-fc4569ffac47

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°18. Miséricorde au motif bûché.

.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°19. miséricorde absente.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°20. Grylle ailée à deux têtes.

.

Une grylle (du grec gryllos, "caricature") peut se définir comme une créature grotesque ou monstrueuse représentée notamment, à l'époque médiévale sous forme de drôleries sur les enluminures et en bas-relief sur les sculptures de bois ou de pierre. Ces chimères ou hybrides se retrouvent encore à la Renaissance, et associent à des formes animales des têtes de localisation ectopique (ventre, pattes, queue) et évoquant parfois les faciès humains. Les sablières bretonnes en offrent de nombreux exemples (Pont-Croix, Confort-Meilars, Notre-Dame de Grâces, Loguivy-Plougras, etc..). L' appuie-main n°38 des stalles de Saint-Pol de Léon m'a amené à citer le commentaire de Florence Piat éclairant ce motif.

Ici, l'allure générale est celle d'un dragon, battant des ailes, dressant de grandes oreilles, et tirant une longue langue, mais les pattes antérieures sont remplacées, au niveau de leur attache sur le poitrail, par une tête presque jumelle de la principale, notamment par la taille de la langue. Le caractère troublant lié à l'hybridation est aussi dû à l'aspect de ces têtes, presque canines ou humaines, à l'absence d'écailles, à la forme de la queue (celle d'un lion ou d'un chien), des sabots trifides ou des pattes à ergots.

Le but n'est certainement pas ici de provoquer l'effroi, et il n'est pas probable que les chanoines bretons aient crus aux monstres sur lesquels ils s'asseyaient. Ce sont, comme sur les enluminures, des motifs joyeux, ludiques, propres à égayer les chantres et prêtres lors des pauses de leurs offices. Et c'est aussi une variation sur le thème principal du décor des stalles, celui des métamorphoses et du floutage des limites entres genres.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-20/61f7730b-93b0-4611-9d4c-b1c35c660aba

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°21. Animal chimérique dragon/fouine/serpent.

.

Le fait que Florence Piat hésite, dans sa description, entre une hermine et un renard témoigne de la réussite de l'effet recherché, celui de troubler nos repères d'identification. J'y vois un dragon, pour la tête et les pattes, une hermine ou autre mustélidé (loutre, fouine ou belette) pour la longueur du cou et de la queue et la finesse du corps (déformé pourtant par un bourrelet), mais aussi le serpent par les boucles et la pointe de la queue. Mais ces trois sortes d'animaux sont, dans notre imaginaires, quelque peu maléfiques, non?

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-21/e3cbabaf-9d15-474d-b60a-cc5ce29deb67

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°22. Un lion, en profil gauche, tête couronnée, gueule ouverte, patte antérieure droite levée.

.

La couronne discrètement gravée au dessus de la tête est le seul indice pour y voir une allusion au lion héraldique des seigneurs d'Espinay, mais ce lion n'est pas rampant (dressé debout) comme dans leurs armoiries. D'autre part, tout le matériel héraldique des commanditaires occupe largement les panneaux an bas-relief des dossiers et cloisons, alors que les miséricordes en sont préservées. Il s'agit seulement pour moi de la figure emblématique du Lion, roi des animaux.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-22/e646feca-abf5-4661-98b8-00449576c405

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°23. Femme vêtue d'une longue tunique, bras écartés, dansant ou chantant, pivotant sur elle-même allongée comme un ange en vol.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-23/d5506064-bedd-4a3b-9dce-6271a2cc8dca

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°24. Femme vêtue d'une longue tunique, bras écartés, dansant ou chantant, pivotant sur elle-même allongée comme un ange en vol.

.

C'est le même motif que la stalle n°23. Les différences sont si minimes qu'on croit avoir photographié deux fois la même miséricorde. Mais non !

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-24/05fb71b8-37a3-4aed-8ab0-a25c696e4ca7

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n° 25. Miséricorde absente.

.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°26. Un lion, en profil gauche, tête couronnée, gueule ouverte, langue tirée, patte antérieure droite levée, patte postérieure gauche tendue.

.

Ce lion est assez proche de celui de la stalle n°22, mais la couronne, qui y était gravée, est ici sculptée en relief, tandis que la langue est gravée.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-26/45e9f7b5-7a68-4f6e-89a9-3affff823f2c

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°27. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-27/b0c4f82f-9f77-47fd-96f3-82d145737222

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalles du coté nord.

.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalles hautes n°28 à 41.

.

Stalle n°28. Un dragon ailé.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-28/36eaca48-4012-4e4a-95f7-6e5ccafd7224

"Monstre quadrupède de type dragon, ailé, vu de profil, tourné vers la droite. Il retourne sa tête et regarde derrière lui. Il lève la patte antérieure gauche. Sa queue est épaisse, ronde et striée. Il possède un bec, des oreilles de taille moyenne et pointues. L´échine de son cou est parcourue d´une crête et son corps est recouvert de reliefs de forme circulaire taillés en creux." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

.

Stalle n°29. Enfant tenant un serpent : Hercule enfant ?

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-29/edcbb770-16a6-4d6c-baeb-232a24eb1db4

"un enfant nu tient un serpent par la queue de la main droite. Le serpent, qui tire la langue passe sur l´épaule droite du jeune garçon." (F. Piat).

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°30 . Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-30/8172fc56-7e39-4754-bfba-04a5d01b0031

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°31. Dragon se mordant la patte.

Je l'identifie à un dragon en raison des marques de pustules sur le corps.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-31/ec2b7f56-799a-4ba8-82cb-a62bbffc79d2

"Monstre hybride ailé, à tête de lion vu de profil, tourné vers la droite. Ses pattes postérieures sont celles d´un équidé. Son cou est long et il se mord le haut de la patte antérieure droite. Des tâches sont figurées sur son pelage." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°32. Ange en buste, tête tournée vers la droite.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-32/245d4502-7f1b-49ab-87cf-5b8d60a97990

"Ange vu en buste, de face. Il tourne la tête vers la gauche et porte une tunique à encolure ronde et à manches à crevées. Le visage est jeune et les traits à peine esquissés." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°33. Feuilles à folioles indentées, posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-33/39859c57-5e2e-4b88-a1e2-1d21cf0c0892

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°34. Masque-feuille au visage riant, barbu et faunique.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-34/56075510-0134-4473-a398-5251d2e710ac

"Des feuilles prennent l´aspect d´un visage d´homme bien individualisé, le nez fin, la bouche entrouverte et exagérément en pointe." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°35. Jeune femme agenouillée mains sur les hanches.

.

Cette femme jeune, ou cet enfant, est vêtu d'une tunique bouffante à la taille, et dont les manches très amples partent vers l'arrière comme des voiles, comme emportée par le vent, en laissant les bras nus. Elle est agenouillée et renversée en arrière, les mains sur les hanches, et regarde vers le bas et la gauche avec un rire ironique.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°36. Angelot nu, tête baissée, main gauche entre les cuisses.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-36/019b30c6-c166-4f11-9472-0661dc21e54a

"Angelot assis. L´enfant ailé a les cheveux ondulés. Son visage est vu de profil, tourné vers la droite du spectateur. Il regarde d'ailleurs celui-ci, la tête enfoncée dans les épaules. Sa jambe droite est repliée vers lui et il pose sa main droite dessus. Ses jambes sont écartées et il semble glisser sa main gauche, que l´on n´aperçoit plus vers l´intérieur de ses cuisses. Ses ailes sont déployées derrière lui." (F. Piat)

" Plusieurs scènes ont un caractère érotique assez net comme un petit angelot, assis, et qui plonge sa main entre ses cuisses, regardant le spectateur d´un air équivoque." (J.-J. Rioult)

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°37. Hybride anthropomorphe ailé agenouillé, tête baissée, vêtu d'une longue tunique. Les bras sont réduits à des ébauches stylisés.

.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-37/e7eeb0a9-8f01-4d00-a575-3d402f514f4c

" Personnage féminin ailé, vêtu d´une tunique longue ceinturée à la taille. Son corps est tourné vers la droite mais elle regarde, la tête baissée, vers la gauche. Ses bras sont absents, remplacés par des sortes de feuillages faisant intégralement partie de sa tunique. Sa bouche est entrouverte et ses genoux pliés. Les ondulations de son vêtement sur l´arrière de la sculpture suggèrent que le personnage est en train de voler. Ses cheveux sont relevés et attachés." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°38. Masque-feuille anthropomorphe (homme riant bouche ouverte, à la moustache en pointe).

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-38/f86e83af-aff5-4916-8922-1243910f4a9f

"Végétaux anthropomorphes. Des feuilles prennent l´aspect d´un visage d´homme bien individualisé, le nez fin, la bouche ouverte et les lèvres ourlées. De plus, il porte une moustache." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°39. Centaure, au buste d'homme casqué, tenant un bouclier (rondache) et une flèche (ou fronde).

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-39/0f7e714f-c8da-48dd-8748-1d84228d1977

"Centaure. Ce personnage possède le haut du corps d´un homme mais le bas du corps d´un cheval. Il porte un casque à la mode italienne, un bouclier orné d´une fleur dans la main gauche et une sorte de flèche dans la main droite qu´il s´apprête à lancer. Les cheveux sont courts, le visage carré, le nez aquilin et la bouche entrouverte."(F. Piat)

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

.

Stalle n°40. Licorne à la crinière feuillagée, et dont la tête se tourne vers son flanc gauche.

.

Rien n'indique que cette licorne n'ait une valeur allégorique (comme ailleurs où elle renvoie à une figure de la virginité). Sa crinière en feuille indentée, sa queue épaisse comme un panache, la ligne de décoration en mèches de son corps ou ses sabots stylisés en font plutôt une figure imaginaire ou fantastique.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-40/4ab09a8d-d3ba-4cb6-8d9b-c7362f58095f

"Licorne vue de profil, tournée vers la gauche. Sa tête, baissée, revient sur son flanc et elle lève sa patte avant droite." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°41. Feuille à folioles découpées posées sur une boule.

http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-41/3d771808-3f62-48d4-87ce-02b24e06ea50

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalles basses du coté nord n° 42 à 54.

.

Stalle n°42. Hybride ailé aux ailes-feuilles, sans bras, à la tunique longue serrée par une ceinture, agenouillé ou en train de voler.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-42/fde6577d-4320-4714-9a61-af56f498b21e

"Jeune garçon vêtu d´une tunique courte, ceinturée à la taille, regardant vers la droite. Ses bras sont absents, remplacés par des feuillages ou des plumes qui se trouvent dans le prolongement de sa tunique. Ses cheveux ondulés sont courts, sa bouche entrouverte. Il semble soit agenouillé, soit voler comme le suggère sa ceinture dont les extrémités ondulent derrière lui, incisées dans le bois." (F. Piat).

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°43. Femme nue, accroupie de face, levant l'index droit et touchant sa cheville gauche. Elle porte une coiffe ; une banderole passe devant sa gorge.

.

C'est l'une des deux scènes érotiques du corpus, mais d'interprétation difficile. Comme les auteurs l'ont souligné, les parties génitales sont clairement visibles. La bouche est ouverte et grimaçante et les dents sont visibles. La tête est légèrement inclinée et complètement tournée vers la droite.

Cette posture, ce visage grimaçant, cette bouche entrouverte rappellent franchement ceux des personnages des miséricordes n° 5, 9, 11, 35, 36, et 37, mais aussi à un moindre degré ceux des n° 1, 3, 4, 15, 23, 24, 32, 42, voire de la licorne n°40. Une fois identifié, nous le retrouvons aussi aux n° 44 et 45.

Si nous interprétons ce fléchissement, cette rotation de la tête et ce rictus comme liés au plaisir érotique, nous devons considérer que ce thème concerne 18 miséricordes sur 48, et la quasi totalité des figures humaines. La grande majorité de ces sujets (anthropomorphes ou animaux) sont ailés, ou, à défaut, semblent voler.

Les ailes font-elles allusion aux anges, et à leur déchéance, ou au contraire le plaisir donne-t-il des ailes aux personnages emportés par les transports érotiques ?

La dénonciation morale de ces extases est absente ou, pour le moins, ambiguë. Seule la dénaturation en animal (cochon du n°3) ou par hybridation animale ou végétale du bas du corps peut en être un indice. Certains hybrides évoquent des sirènes, et c'est alors la figure de Mélusine, à la double nature de femme vertueuse et de créature féérique érotique, qui doit être évoquée.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-43/042db81f-d451-4479-bd02-20adae95a33f

"Femme accroupie, vue de face et nue. Elle tourne la tête vers la gauche et pointe l'index dans cette direction. Sa bouche est entrouverte. Une écharpe ondule autour de son cou. Elle porte une sorte de casque. Sa main gauche vient retenir sa jambe gauche. Ses parties génitales sont visibles de même que ses seins et son ventre est arrondi."

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°44. Ange ou hybride ailé dénudé jusqu'à la taille, main droite sur la hanche, index gauche tendu vers le haut. Le bas du corps est caché par une étoffe. Il semble voler.

.

La tête, tournée vers la gauche, est couronnée d'un anneau tressé ; la bouche est entrouverte . Le bras gauche passe devant la poitrine afin que l'index dressé désigne une direction à droite, en arrière et en haut. Les jambes, dissimulées par d'amples plis d'étoffe, seraient allongées vers la gauche comme si ce personnage volait.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-44/6dabad41-c4f4-4178-9fbf-76e67712c90b

"Un ange est vu en buste, de trois-quart. Il tourne la tête derrière lui, vers la droite. Sa main droite vient s´appuyer contre sa taille tandis que de la main gauche, il désigne, l´index levé, quelque chose. Le bas de son corps est caché par un tissu animé par de nombreux plis ; ses ailes sont visibles et déployées ; ses cheveux sont torsadés autour de son visage qui est d´ailleurs bien individualisé. Son nez est protubérant, son visage allongé et sa bouche entrouverte." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°45. Hybride ailé, à buste féminin (visage tourné vers la gauche et bouche entrouverte) dépourvu de bras, et queue bifide.

Ce serait une sirène si la queue était celle d'un poisson, mais elle est ici végétalisée ou stylisée en volutes.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-45/4af527ba-fc0c-42f3-a9cf-af88ae7b969b

"Sirène féminine (?). Le haut du corps est celui d´une femme (?), mais les bras ont été remplacés par des ailes. Elle est tournée vers la gauche, mais son visage regarde vers la droite. Ses cheveux sont courts et sa bouche entrouverte. Le bas du corps n´est pas celui d´un poisson mais constitué de feuillages." (F. Piat)

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°46. Miséricorde absente.

.

.

.

Stalle n°47. Grylle à tête de dragon et tête ventrale anthropomorphe.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-47/1473c846-149f-4f1f-a899-be93175fef2d

"Monstre hybride de type grylle à deux pattes et bicéphale. Ses pieds sont pourvus de trois doigts crochus et il avance. La première tête située au bout de son long cou est celle d´une chauve-souris à grandes oreilles pointues. Sa gueule est ouverte. La seconde tête se trouve sur le ventre de l´animal et il s´agit cette fois-ci d´une tête humaine." (F. Piat)

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

Stalle n°48. Masque-feuille anthropomorphe, bouche ouverte en O allongé.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-48/796e73b9-895a-4db7-bb30-2af78e1c83b8

"Végétaux anthropomorphes. Des feuilles prennent l´aspect d´un visage d´homme bien individualisé, le nez fin, la bouche est grande ouverte et ses yeux baissés." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°49. Garçon nu, bouche entrouverte, tenant un cimeterre en main gauche, jambes fléchies en avant comme s'il sautait.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-49/c943d27f-3f3b-4c55-8703-1de08c3935da

"Personnage masculin (?) assis, la jambe droite repliée vers le buste. Le haut du corps est vu de face mais le visage de profil. Les cheveux sont courts et ondulés et il a la bouche entrouverte. Son bras gauche est levé et sa main fermée sur un cimeterre gravé dans le bois de la miséricorde. Son bras droit est rejeté en arrière et il semble se saisir de quelque chose." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°50. Feuille à folioles indentées, posées sur une boule.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-50/774201d1-c3cf-48d4-9526-5f93397c837b

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°51. Masque-feuille anthropomorphe.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-51/aed26549-cfb4-4872-8c65-45237f52d1b2

"Des feuilles prennent l´aspect d´un visage d´homme bien individualisé, le nez fin, la bouche entrouverte et légèrement de biais." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

.

Stalle n°52. Miséricorde absente.

.

.

.

Stalle n°53. Dragon ailé à deux pattes, dont une posée sur la tête.

.

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/collegiale-sainte-marie-madeleine-stalle-53/6e962d3d-c499-455a-9f5f-5d3f501ec0c2

"Dragon à deux pattes ressemblant à celles d'un oiseau et pourvu de 2 ailes. Il est vu de côté. Son long cou est retourné vers le bas de son corps et sa patte droite vient s'appuyer sur sa tête. Celle-ci est de type oursine ou simiesque (petites oreilles, museau arrondi), mais sa gueule ouverte ne laisse pas voir de dents. Son corps est recouvert d'écailles ou de plumes figurées par des sillons en forme de fer à cheval scindés en deux par une intaille." (F. Piat)

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

Stalle n°54. Miséricorde absente.

.

Les stalles (v. 1528-1550) de l'ancienne collégiale La Madeleine de Champeaux. Photographie lavieb-aile août 2020.

.

.

DÉCOMPTE ET ANALYSE DES MISÉRICORDES.

.

1. Les feuilles. N =9.