Sur l'inscription lapidaire Anne FOLGAR / LE BEULIN 1730 du bourg de Lanvéoc.

.

Sur Lanvéoc, voir :

.

Sur les inscriptions lapidaires de la Presqu'île de Crozon, voir :

Liste de mes 150 articles sur la presqu'île de Crozon.

.

.

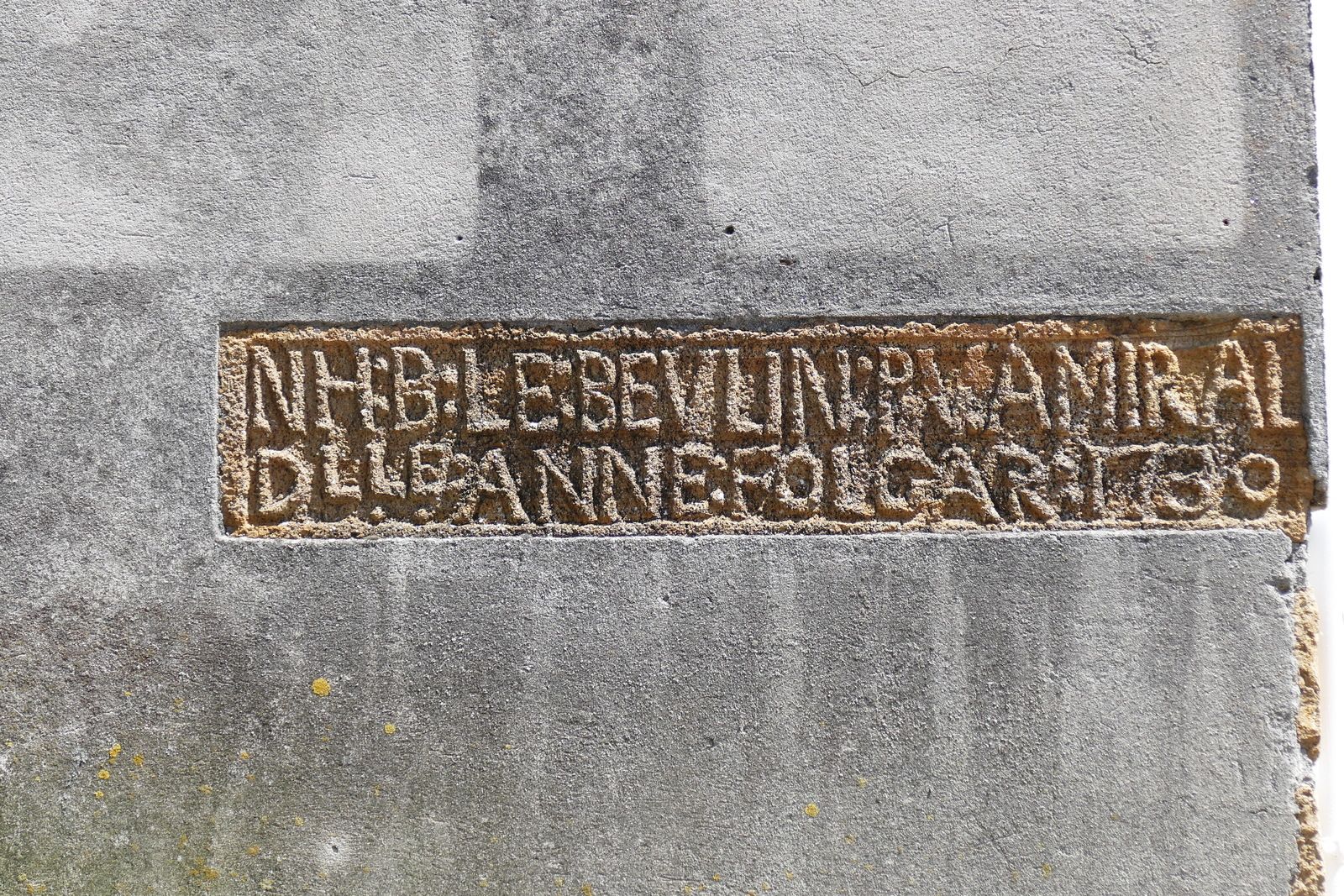

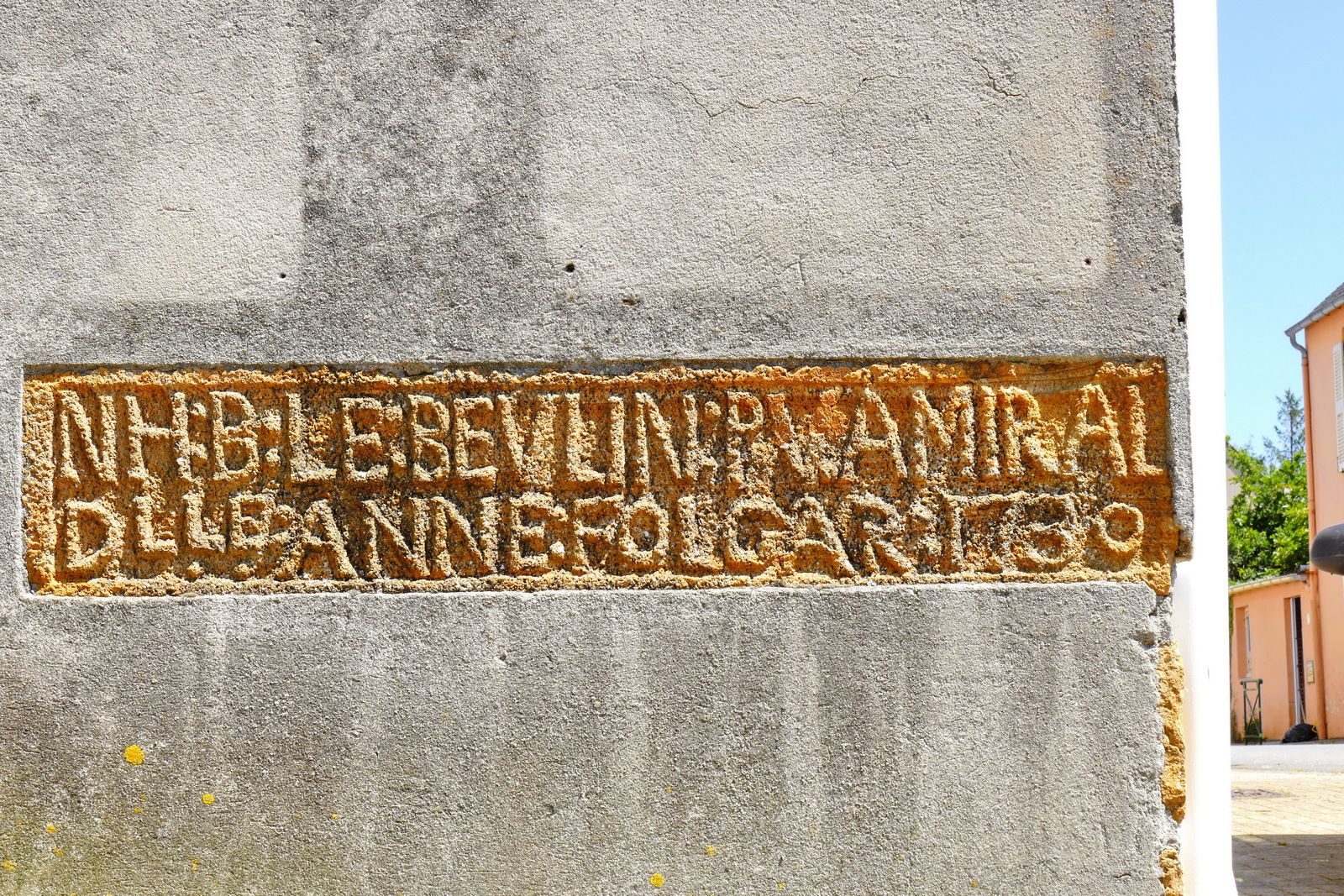

Sur la façade de l'actuel bar restaurant La Rade, à Lanvéoc, mais non sur sa façade principale, 1 rue de la Grève, orientée sud, mais sur celle de l'étroite rue du Fort, face à l'ouest. Elle n'a pas fait l'objet d'une description approfondie en ligne, mais d'un signalement et d'une photo dans le travail d'Erwana L'Haridon recensant le bâti du bourg pour l'Inventaire général. [J'ai eu accès plus tard à l'ouvrage de Marcel Burel Roscanvel d'un village à l'autre. qui y consacre ses pages 217-218.]

Dans ce travail, l'inscription est qualifiée de pierre de réemploi ; mais quelle curieuse idée de ré-employer une si belle pierre dans un emplacement adjacent. Et si, comme nous allons le voir, cette pièce appartient au patrimoine de mémoire de Roscanvel, que vient-elle faire ici ? Selon M. Burel, interrogeant le propriétaire du restaurant, c'était le linteau d'une des fenêtres de l'ancien établissement, détruit pendant la guerre de 39-45.

Malgré sa situation, elle est visible à tous les habitants de la commune, et à tous les visiteurs qui viennent admirer la place, centrée par son puits joliment fleuri. Comment son libellé a-t-il pu susciter si peu d'intérêt ? Comment sa petite énigme n'a-t-elle pas excité d'avantage la curiosité?

Elle porte mention (certes en abrégé) d'un pilote vice-amiral. Ce titre est-il si connu, cette profession si banale pour nos contemporains ? Alors que tout au contraire, elle relève de cette ethnographie maritime, discipline jadis en vogue grâce à Bernard Cadoret et son équipe du Chasse-Marée, qui devrait veiller jalousement à ses trésors indiciaires.

.

Description.

Ce bloc tout en longueur est sculpté dans la pierre jaune de Logonna ou microdiorite quartzique provenant de la rade de Brest, en face de Lanvéoc. C'est elle qu'on voit utilisée à Lanvéoc, en mélange contrastée avec la kersantite de ton gris, pour les linteaux et entourages de portes et fenêtres du XVIIe et XVIIIe siècles, puisque le grès local ne se prête pas à la sculpture.

Ses caractères majuscules sont taillés en réserve sur deux lignes dans un cartouche dont les 4 bords nous assurent qu'elle est complète. Elle a bien résisté à l'altération, et sa lisibilité est bonne. La ponctuation de séparation des mots fait appel au deux-points.

Mensuration : longueur 135 cm, hauteur 26,5 cm. Hauteur des lettres de la première ligne : 10 mm. De la deuxième ligne : 8 à 9 cm.

Le mur est enduit tout autour d'un crépi de ciment, mais le chaînage d'angle laisse voir la pierre de Logonna, comme l'appareillage de la façade sud.

.

.

Son texte est le suivant :

NH : LE : BEVLIN : PV : AMIRAL

DLLE : ANNE : FOLGAR : 1730

.

Sa transcription en est : Noble Homme LE BEULIN Pilote Vice-amiral / Demoiselle Anne FOLGAR 1730.

L'une des branches de la deuxième lettre V a été martelée, volontairement ou non.

Cette transcription s'appuie sur la copie, par un généalogiste consciencieux Poirrier78, de l'acte de mariage de Jeanne Folgar avec Bernard LELIAS, précisément en 1730 :

Acte de mariage - Lélias Bernard - Folgar Jeanne - Roscanvel - 1730 - Copy - Le seisième janvier mil sept cent trente après les fiancailles faites en face d'église et les trois proclamations des bans sans opposition par trois dimanches consécutifs du futur mariage entre Maître Bernard Lelias fils de défunts Yves Lelias et Jeanne Anthoine de la paroisse de Camaret d'une part, et demoiselle Jeanne Folgar fille de défunts le sieur Pierre Folgar, et demoiselle Marie Lozeach de cette paroisse de Roscanvel de l'autre part, et vu le décret de mariage en faveur de la dite Janne Folgar par messieurs les juges de Crauzon en datte du trente unième octobre mil sept cent vingt et neuf. Les ayant publiquement interrogé de leur mutuel consentement par paroles de présent, je soussigné pretre recteur de Roscanvel les ay conjoints en mariage solemnellement en présence de noble homme Jan Lozeach Sieur de Trevarguen, de noble homme Bernard Beulin pilote amiral du port de Brest, de Jan Folgar, de Jan Longen, de Charles Souben.

Signé : Bernard Lelias Janne Folgar Le Mignon Beulin pilote amiral Jean Lozeach Jean Rolland Jean Longen Charles Souben Jean Folgar Jean Souben Lélias

https://gw.geneanet.org/poirrier78?lang=fr&n=folgar&oc=1&p=jeanne

Le mariage a été célébré le 16 janvier 1730 à l'église de Roscanvel par son recteur, et les témoins étaient Jean LOZEACH sieur de Trévarguen et oncle maternel de l'épouse, et noble homme Bernard Beulin pilote amiral du port de Brest.

.

1. Jeanne FOLGAR 1714-1754.

Jeanne FOLGAR est née à Roscanvel le 22 août 1714 de Pierre FOLGAR (Camaret avant 1689-Roscanvel entre 1714 et 1730) et Marie LOZEACH, demoiselle de Kerveguen (Roscanvel v.1683-Kervian, Roscanvel le 8 décembre 1747). Son grand-père Jean FOLGAR était un honorable marchand de Camaret. Son oncle maternel est, nous l'avons vu, Jean LOZEACH, sieur de Trévarguen à Roscanvel.

Il est tentant de l'assimiler à "Anne FOLGAR".

Les deux lieux-dits (manoirs) de Trévarguen et de Kervian à Roscanvel sont séparés de 2 km.

.

Voir les fermes et écarts de Roscanvel.

2. Bernard LELIAS 1704-1768.

Bernard LELIAS est né le 10 octobre 1704 à Camaret, dans le quartier du Notic principalement habité par des pêcheurs, armateurs et marins, puisque les maisons donnaient sur la grève, des escaliers faisant office de cale à marée haute. C'est également au Notic qu'il est décédé, veuf, à 63 ans, le 16 février 1768. Son père Yves était ménager à Camaret, sa mère Jeanne ANTHOINE (1668-1728) est née et décédée à Camaret.

Il était capitaine du guet, c'est à dire chargé de la police municipale (ou, à l'époque, paroissiale). Voir à Landévennec la maison de Nicolas BUZARE, né vers 1642 à Trégarvan et décédé le 9 février 1710 à Landévennec, qui était également Maistre, Capitaine de la paroisse de Landévennec, mais aussi Bourgeois, Sénéchal de la juridiction de Landévennec et Noble marchand.

.

N.B un homonyme, maître Bernard Lélias est notaire de Crozon entre 1724 et 1744.

Le couple eut six enfants entre 1730 et 1747, dont Clotilde, qui épousa en 1764 à Camaret Jean-Marie PERON.

.

3. Bernard LE BEULIN.

Selon la généalogie de Gilles Carichon il est né en 1667 à Roscanvel de Jean Le BEULIN et de Marguerite HARVEL. Ses grands-parents paternels sont Hervé LE BEULIN, notaire de Crozon et du Poulmic en 1674, 1681 et Marie LE TREUT.

Les généalogistes signalent aussi Hervé LE BEULIN, né en 1667, pilote, marié à Marie LE HOU en 1680.

Les familles LE BEULIN et HARVEL sont connues à Roscanvel, comme la famille TANIOU, pour appartenir au XVIIe siècle à ces familles possédant des manoirs ou riches demeures dans le bourg (Taniou en 1618, Le Beulin) et issues de ces patrons de barque, bateliers, canotiers ou chaloupiers principalement établis à Lanvernazal. Voir Lénaïg Laot, Inventaire général.

Les restes d'un manoir au Gouerest, qui aurait appartenu à Bernard Le Beulin sont décrits par 2 sites en ligne :

https://www.presqu-ile-de-crozon.com/roscanvel/manoirs-001.php

http://inventaire.eau-et-rivieres.org/media460

Mais les documents soutenant ces allégations ne sont pas fournies.

J'ai décrit les mentions épigraphiques témoignant de la prospérité de la famille HARVEL tant sur le clocher et le porche de l'église paroissiale (1686) que sur leur manoir de Lodoën, portant les noms de Henri HARVEL et GUEGUENIAT en 1617 et 1622

http://www.lavieb-aile.com/2019/02/l-eglise-de-roscanvel-son-epigraphie-ses-cloches-et-ses-vitraux.html

.

Qu'est-ce qu'un pilote vice-amiral ?

Là encore, les renseignements doivent être piochés ici ou là .

La Marine de l'Ancien régime est divisé entre Grand Corps, (uniforme rouge), portant l'épée, et Petit Corps (ou Officiers Bleus). Parmi ceux-ci, qui sont depuis l'ordonnance de 1689 les Officiers de Port, on distingue les officiers de plumes (intendant, commissaires, écrivain) et les officiers mariniers : capitaine du port ses lieutenants et enseignes, Pilote Royal, pilote entretenus, Maître Canonnier, Canonniers entretenus, Maîtres d'équipage, Maîtres charpentiers, Maître mateur...

Le pilote amiral est, on le devine, le poste le plus élevé de cet emploi. Il n'est employé que dans les Ports de Brest, Rochefort et Toulon,, où c'est un important personnage chargé de la discipline, des cours d'Hydrographie suivis par les Garde-Marine et du Pavillon : car il dirige l'école d'Hydrographie. On est d'abord pilotin, puis aide pilote ; second ; maitre pilote ; Officier Bleu ou auxiliaire ; puis maître pilote entretenu ; et enfin maître pilote vice amiral, comme ce Jean-Louis BELLON qui exerça à Rochefort de 1779 à 1787, et fut promu sous-lieutenant de vaisseau en fin de carrière. On cite François Azon , pilote vice-amiral sur les vaisseaux du roi à Rochefort, et ses états de services de 1720 à 1751. Ou Jean-Louis Calas, mort en 1771, pilote vice-amiral à Toulon, ou Jean-André Chauvet, à Rochefort entre 1741 et 1784. Ou Antoine Bernard, pilote de 1724 à 1794 puis lieutenant de vaisseau.

Je trouve mention de grade suprême de "pilote réal" (distinct de "pilote royal"), premier pilote d'une escadre de galère.

.

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_053796&udId=c32ngw6q29q--tiklbozk0xb9&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true&fullText=le%20beulin

À Brest en 1725 (donc tout à fait dans le cadre de notre inscription), on distingue Boisouze Liard, le Premier pilote Amiral, Michot, Pilote Amiral, Toussaint Maupin, Pilote Vice-Amiral, Alexandre Maupin, Pilote entretenu, Aubin Poiré, Pilote entretenu, Sané, Pilote entretenu. Et ce dernier n'est autre que Noël Sané (1695-1762) deviendra pilote vice-amiral en 1758 : c'est le père de l'illustre architecte naval Jacques-Noël Sané (1740-1831), "l'un des plus brillants de l'âge de la voile, surnommé aussi le « Vauban de la marine ». Il est l'architecte de la quasi-totalité des vaisseaux de ligne construits en France de la Guerre d'Indépendance Américaine à la fin du Premier Empire."

Toujours à Brest, Joseph Nielly (1708-) débuta comme mousse-pilotin en 1727, puis 14 ans plus tard premier pilote entretenu, pilote amiral en 1756, capitaine de flûte en 1763, et lorsqu'il mourut en 1780 avec le grade de capitaine de brûlot, il avait fait quarante campagnes sur les vaisseaux du roi.

On voit que cette fonction n'est pas celle d'un pilote côtier assurant les entrées de port, mais celle d'un pilote hauturier exigeant courage et habileté manœuvrière lors des combats.

https://vieillemarine.pagesperso-orange.fr/histoire/Port_et_arsenaux/Pages_finales/pageOrganigramme.htm

Par contre, je ne trouve aucune autre mention d'un pilote amiral de Brest du nom de Le BEULIN. Sans-doute faut-il consulter les archives de la Marine.

.

Le Beulin, pilote vice-amiral, ou pilote amiral ?

Sur l'inscription, datée de 1730, il est clairement qualifié de Vice-amiral. Mais Jeanne FOLGAR est qualifiée de "demoiselle".

Sur l'acte de mariage du 16 janvier 1730, il est qualifié de pilote amiral.

Cela peut s'expliquer par les délais d'exécution de l'inscription, qui aurait été commandée quelque temps avant (avant les fiançailles le 31 octobre 1729 ?).

.

Bernard Le Beulin, apparenté à Jeanne FOLGAR ?

Notre pilote avait 63 ans lors du mariage. Il y est présent — comme témoin — au même titre que l'oncle de l'époux. Est-il apparenté, à un titre ou à un autre, avec la mariée ?

.

Comment expliquer cette inscription.

Que vient faire à Lanvéoc cette inscription qui se réfère à des personnages connus à Roscanvel ?

Si nous supposons qu'elle était apposée sur un bâtiment civil (un manoir ?), comment expliquer la présence de ces deux noms ?

Le contrat de mariage de Jeanne FOLGAR spécifie bien que les parents de cette dernière étaient décédés. Bernard Le BEULIN jouait-il le rôle de tuteur ? Avait-il recueilli chez lui la demoiselle ? En avait-il fait son héritière par contrat ?

Autant d'interrogations qui ne peuvent être levées, mais qui peuvent inciter un internaute à faire un lien avec une pièce du puzzle dont il disposerait.

Exista-t-il une Anne FOLGAR distincte de Jeanne ? Je découvre tardivement que oui.

.

4. Anne FOLGAR.

a) Jocelyn Person décrit dans sa généalogie cette Anne FOLGAR, née le 26 février 1702 à Crozon, décédée le 30 novembre 1741 à Crozon, fille d'Yves FOLGAR (1682-1764), officier marinier et de Louise CARN (v.1684-1711). Elle épousa Marc DERRIEN vers 1723 (date de naissance de son fils Gabriel). Le couple vit à Tremet (1735) puis "Kerlern" ou Quélern en 1735 . Marc Derrien, veuf, continue à vivre à Quélern, notamment en 1742 lors du décès de son fils Marc.

https://gw.geneanet.org/j438?lang=en&p=anne&n=folgar

b) Il existe une autre Anne FOLGAR, qui est sœur du tiers ordre de saint Dominique, et vit à Kergadiou. En juillet 1750, elle hérite de deux pièces de terre, Parc Cardinal et Leac'h Cardinal, près de l'étang de Kervian à Quéler, Roscanvern. Elle est la fille de Pierre FOLGAR, décédé vers 1719. Dont nous ne savons s'il s'agit du même Pierre FOLGAR père de Jeanne ( supra).

https://www.tybian.fr/31-11_cardinal/

https://www.tybian.fr/21-21_les-ascendants-de-jean-derrien/

.

Remonter les chaînes ou réseaux généalogiques locaux de Roscanvel dépasse mes attributions, mais j'ai voulu montrer que les informations de cette inscription peuvent être croisées avec celles des généalogistes, ou avec d'autres sources, pour un enrichissement mutuel des connaissances.

.

.

.

ADDENDA.

Je n'ai eu accès à l'ouvrage de Marcel Burel sur Roscanvel qu'une semaine après la rédaction initiale de cet article. Je découvris aux pages 217 et 218 les renseignements nécessaires.

a) l'acte de baptême de Bernard Le BEULIN en 1667.

Je le transcris comme je peux d'après l'acte original:

"Ce jour 13ème octobre 1667 fut baptisé sur le en fond baptismal de roscanvel bernard, fils naturel et légitime d'honorables gens Jean le beulin et marguerite harvel par la nommination d'honorable ----lucas et marie le beulin le baptême fut -messire lucas teffany prêtre et curé dudit roscanvel --"

Il est donc le fils de Jean Le Beulin et de Marguerite Harvel. Selon M. Burel, Lucas et Marie Le Beulin sont les frère et sœur aînés du nouveau-né, de même que le notaire Hervé Le Beulin. Il serait né au manoir du Gouérest.

b) le mariage en 1703.

Selon M. Burel, le 15 octobre 1703, Bernard Le Beulin épouse à Camaret Anne Folgar, la fille de Jean Folgar, un honorable marchand qui habite le village de Ty ar Guern, mais qui est originaire de Roscanvel. Anne Folgar est née en 1684 au village de Gouerest à Roscanvel, elle est âgée de 19 ans. Les deux familles étant apparentées par un grand-père commun Le Treut, les futurs époux ont demandé une dispense de consanguinité.

c) la naissance des enfants du couple, tous nés à Roscanvel.

- Marie, née en 1708

- Clémence, née en 1710,

- Anne, née en 1711,

- Jeanne, née en 1713

- Hervé Toussaint en 1716.

d) Le déménagement au Notic à Camaret vers 1722 .

e) la carrière de Bernard Le Beulin.

Il a obtenu son brevet de pilote le 17 août 1709.

Il était pilote entretenu en 1711

Il a été promu pilote vice-amiral en 1722 : "Sachant que le nommé Bernard LE BUSLIN a les qualités nécessaires pour bien s'acquitter, sa Majesté Louis retiens et ordonne pilote vice amiral pour en faire fonction sur les pavillons et autres vaisseaux de sa Majesté".

Il est décédé vraisemblablement en 1741 dans le naufrage du Bourbon au large d'Ouessant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourbon_(1719)

f) Les pilotes du port de Brest et Roscanvel

Le nombre de pilote en service à Brest était de 9 en 1679 et a été porté à 12 en 1709 pour tenir compte de l'accroissement du commerce maritime, notamment avec les colonies.

Il existe à Roscanvel une tradition de pilotes entretenus, comme en témoigne les noms dans les registres de Noël MARTIN et de Jean HARVEL, de Roscanvel.

.

Tout cela ne dit pas pourquoi le pilote vice amiral Le BEULIN et "demoiselle Anne FOLGAR" sont venus s'établirent à Lanvéoc en 1730.

.

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)