Les statues (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic.

.

Voir :

.

Données historiques sur le calvaire de Saint-Côme.

.

Statut.

-Calvaire (cad. ZH 106) : inscription par arrêté du 31 mai 1927

-Abords de la chapelle (cad. ZH 106) : inscription par arrêté du 20 août 1946

-Chapelle Saint-Côme et les rangées d'arbres bordant le chemin qui contourne ladite chapelle au Sud et à l'Ouest (cad. ZH 106) : classement par arrêté du 21 octobre 1947

.

Descriptions anciennes.

Nous disposons de plusieurs descriptions du calvaire de la chapelle Saint-Côme ; la description de la fontaine leur a été ajoutée puisqu'elle abrite deux statues de kersantite de Côme et Damien ayant une valeur de comparaison.

.

1°) Jean-Marie Bachelot de la Pylaie, v. 1838 (réed. 1888) études archéologiques et géographiques, page 132.

https://books.google.fr/books?redir_esc=y&hl=fr&id=w39aAAAAcAAJ&q=c%C3%B4me#v=snippet&q=c%C3%B4me&f=false

"Il y a au bout de l'église, en même temps qu'à l'entrée de cette rue, une petite place au milieu de laquelle on voit une croix mutilée. Le fût ou bâton de celle-ci, ornée de nœuds ou de rameaux tronqués, est surmonté d'une petite croix terminale ronde, sur laquelle est appliqué le crucifix. Elle est en kersanton, ainsi que les apôtres [sic] qui accompagnent le pied du fût de la croix. Les personnages [étaient ] hauts de quatre pied, fort bien sculptés, mais d'un dessin incorrect."

.

2°) Abbé Corentin Parcheminou, 1930, Saint-Nic : une paroisse cornouaillaise pendant la Révolution : ses monuments religieux page 109

https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/files/original/3082c766c9392bec4684ec9de6920595.pdf

"Devant la chapelle se dresse un petit calvaire mutilé, transporté à cet endroit, il y a quelques années, de derrière le chevet de l'église, où il gênait la circulation. C'est une vieille croix entourée de saints personnages et montée sur une base triangulaire. On reconnaît Saint Pierre tenant une clef, et Saint Côme broyant un remède dans un mortier. Un autre personnage tient une bourse dont il serre le col. Au pied de la croix est un écusson aux armes de Hirgarz en alliance avec celles d'une autre famille. A une centaine de mètres de la chapelle coule une jolie fontaine gothique contenant les statues de Saint Côme et de Saint Damien. L'une des statues n'a plus de tête."

On notera que l'abbé Parcheminou signale ailleurs que les éléments du calvaire de la chapelle Saint-Jean (celui de 1645) étaient, comme aujourd'hui ceux de Saint-Côme en 1930, réunis au fond de la chapelle : "Au fond de la chapelle, on a déposé les débris de l'ancien calvaire. ". La calvaire a été, depuis, parfaitement remonté.

.

3°) André Mussat, 1957, "Saint-Nic : La chapelle Saint-Côme et Saint-Damien" Congrès archéologique de France , Cornouaille , 1957 , pp . 130-138 ..

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3210063v/f132.item.r=come

"Le calvaire et la fontaine. — À l’angle sud-ouest de l’église se dressent les débris d’un calvaire qui fut certainement important. Sur un socle triangulaire, il reste une partie du fût ébranché, la croix du Christ, et plusieurs, statues de granit [sic] assez abîmées. On y reconnaît la Vierge adossée à Marie-Madeleine, un Saint Pierre avec sa grande clef, enfin deux statues qui sont sans doute celles de saint Côme et de saint Damien. L’un d’eux tient un mortier et un pilon, l’autre porte à sa ceinture un écritoire et un rouleau.

Ce calvaire est écussonné et on y reconnaît des armoiries écartelées dans lesquelles se trouve l’alliance d’Hirgaz (On ne peut malheureusement déchiffrer la senestre de ces armoiries).

.

A quelque distance, dans un pré qui descend vers la mer, se trouve la fontaine des deux saints. C’est un édicule très simple protégé par deux murets parallèles, avec au fond une profonde niche surmontée d’un pignon sans décor. Au fond de cette niche, deux statues anciennes de saint Côme et saint Damien, presque identiques : chacune porte un pot à onguents et est coiffée d’un bonnet en forme de calotte (au calvaire, les deux statues sont tête nue). "

Photographie P. Dubost:

.

/image%2F1401956%2F20230315%2Fob_649218_congres-archeologique-de-france.jpg)

.

Remarque : André Mussat a confondu saint Jean l'évangéliste, identifiable par son plumier et son encrier, avec l'un des deux frères médecins.

Sur le cliché, la statue de Jean est encore sur le soubassement, avec sa tête sur les épaules. Et saint "Côme" possède encore également sa tête.

-La datation des statues de la fontaine, proposée par André Mussat, est du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Aujourd'hui, la tête de l'une est perdue, tandis que c'est tout le buste de l'autre qui n'est plus d'origine. Mais les saints portent des chaussures pointues à la mode au XVe siècle (tandis que les chaussures des personnages du calvaire sont rondes, selon la mode du XVIe).

.

4°)Description par Loyer, Mosser Françoise, Bréjon, Jullien, 1968, revu en 1976 par Ducouret in dossier IA00005244 de l'Inventaire Général.

https://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/public/annexes/IA00005244_01.pdf

"Situé dans l'enclos ( angle Sud-Ouest), aspecté au Nord-Est.

-granite, grand appareil réglé.

-Soubassement à deux degrés de plan triangulaire, base appareillée de même plan, fût écoté cassé supportant la croix ; sur la base sont posées des statues, certaines en place, d'autres proviennent de la traverse supérieure disparue.

-Représentation : Groupe de Crucifixion (Christ, Vierge, St Jean, Madeleine et saint Pierre) et statue de saint Côme ; statue de saint Damien disparue.

-H. totale actuelle 263 cm.

-Etat de conservation : mauvais.

-Un écu martelé sur la face Sud-Est.

-Datation : milieu du XVIIe siècle.

-Attribution : atelier de Rolland Doré (sculpture)

Fontaine non datée : XVIe ou XVIIe ?"

-La datation estimée (milieu du XVIIe) et l'attribution à Roland Doré ne sont justifiées que pour le Christ, de style typique de l'atelier, mais les autres statues sont plus anciennes et d'un style très différent de celui de Roland Doré. Roland Doré a exécuté les statues géminées des personnages entourant le Christ du calvaire (XVe et milieu XVIIe) de l'église du bourg, le Christ étant hors atelier doréen, et peut-être le calvaire de 1645 de la chapelle Saint-Jean de Saint-Nic.

https://www.lavieb-aile.com/2019/05/le-calvaire-de-l-eglise-de-saint-nic.html

https://www.lavieb-aile.com/2018/06/la-chapelle-saint-jean-a-saint-nic-29-calvaire-inscriptions-sculptures-exterieures.html

-En 1968, les photos montre que le soubassement triangulaire du calvaire supportait les trois statues adossées au fût de Marie-Madeleine/Vierge, de saint Pierre et de saint "Côme", tandis que la statue de saint Jean (dont nous montrons qu'elle était géminée à saint Pierre) était conservée (avec sa tête, brisée mais placée sur la statue) contre un pilier de la chapelle.

.

5°) Cliché des statues sur le calvaire : in dossier IA00005244 réalisé en 1968

https://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-damien-saint-come-saint-nic/efd0fcef-1bdb-4d23-8991-2d5d727de52d

Le dossier de l'Inventaire propose trois clichés du calvaire prises par François Dagorn à une date non précisée, mais avant le remaniement du placitre, et cinq clichés prises par Samson sans doute vers 1968, et après le remaniement du placitre. À cette date, les statues de saint Pierre, de saint "Côme" portant le pot à onguent, et de sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge, sont installées sur le soubassement du calvaire, et la statue de saint Jean est placée dans l'église. Les photographies des statues de la fontaine sont également présentes.

-Il serait intéressant de consulter le fond des clichés du Dr Louis Le Thomas conservé par la DRAC de Rennes ( 15500 clichés entre 1948 et 1961) : des clichés de la charpente présentés sur ce dossier proviennent de ce fond, attestant de la visite de ce photographe .

.

6°) Couffon et Le Bars 1980 :

https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/files/original/ce04ce4688eec94939d3300b0299ab59.pdf

"Dans le placitre (site inscrit), petit calvaire mutilé (I.S.) : Christ de Roland Doré et, sur le socle triangulaire, statues en pierre de l'Apôtre saint Pierre et des saints Jean et Madeleine géminés, toutes décapitées. Fontaine en contrebas dans la prairie : voûte à fronton, statues des deux saints mutilées."

.

Le calvaire aujourd'hui.

.

.

Description actuelle des statues conservées dans la chapelle et analyse stylistique.

.

.

I. LES STATUES GÉMINÉES : PIERRE/JEAN (DISSOCIÉES) ET MARIE-MADELEINE/VIERGE.

.

Ces statues géminées témoignent de l'existence d'un calvaire plus conséquent de la croix actuelle puisque ces statues géminées sont toujours placées sur un croisillon disposant la Vierge à droite du Crucifix, saint Jean à sa gauche, dans une orientation dirigée vers l'ouest, alors que l'autre face du calvaire, tourné vers l'est présentent les deux autres personnages, ici Marie-Madeleine adossée à la Vierge et dont à droite, et saint Pierre adossé à Jean et placé à gauche.

Le Christ actuel est de Roland Doré, il pourrait provenir du calvaire du bourg, dont le croisillon porte les statues géminées Vierge/diacre et Jean/diacre de l'atelier de Roland Doré.

.

A. LA STATUE DE SAINT JEAN ÉVANGÉLISTE.

.

Jean est présenté bras croisés devant la poitrine ; ses cheveux sont abondants mais non bouclés, mi-longs, taillés au dessus de la nuque ; il porte une cotte talaire laissant apercevoir des chaussures à bout rond, et un manteau au col rabattu et aux manches — peu larges— à revers, fermé sous la gorge par un bouton rond. Un pli du manteau forme un équivalent de camail autour des épaules.

La cotte ou robe est serrée à la taille par une ceinture où se faufile une lanière réunissant un "écritoire" ou plumier, et un encrier, attestant de la fonction du saint, auteur de l'évangile éponyme (et du Livre de l'Apocalypse).

La tête est inclinée vers la gauche et tournée vers le haut et la droite, c'est à dire vers le Christ du Crucifix. Les yeux sont ovales, et globuleux.

La statue est non seulement brisée dans le plan coronal et séparée de la statue de saint Pierre avec laquelle elle était géminée, mais aussi brisée au quart inférieur sur un trajet oblique bien que cette fracture ait été réparée (au prix de traces du mortier). Une fissure (ou une ombre??) court le long d'un pli du côté droit. Enfin, la tête est séparée du corps, mais s'y ajuste parfaitement : elle attend une décision de scellement.

.

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_a514f7_9cf55a4c-43c6-4f88-bbea-b7d93002959c.jpg)

.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

Les larmes.

.

Trois courtes larmes coulent sous chaque paupière inférieure. Ce détail évoque fortement la pratique de l'atelier des Bastien et Henri Prigent (1527-1577) de Landerneau, tant pour les trois personnages de leurs calvaires (Marie, Jean et Marie-Madeleine) que pour les mêmes personnages de leurs Déplorations (Bourg de Saint-Nic, 1560 ; Plourin).

La perte des têtes de la Vierge et de Marie-Madeleine ne permet pas de vérifier la très probable présence de larmes identiques sur leur visage.

Sur les calvaires, les larmes sont réservées, dans la peinture dès le XVe siècle, et dans la sculpture, à ces trois personnages ou aux deux autres Saintes Femmes : l'identification de saint Jean, pour évidente qu'elle soit, est confirmée.

.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

B. LA STATUE DE SAINT PIERRE.

.

Le chef des Apôtres porte ici dans la main droite la clef qui permet de l'identifier. Elle dépasse la taille du buste, son anneau est losangique et le panneton complexe adopte un motif en croix.

Il est vêtu d'une cotte talaire ou robe à gros plis parallèles, serrée par une ceinture, et d'un manteau dont il tient de la main gauche le pan.

Un livre ("Livre des Apôtres") est retenu sous l'aisselle entre torse et bras gauche.

Les pieds sont, de règle, nus.

.

État : Le panneton et de l'anneau sont partiellement brisés, de même que les pieds, et, bien-sûr, la partie dorsale qui rejoignait la statue de Jean.

.

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_9469f8_6cec499f-3298-4c5d-88f6-0648e00dda3cdd.jpg)

.

Saint Pierre (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Pierre (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

.

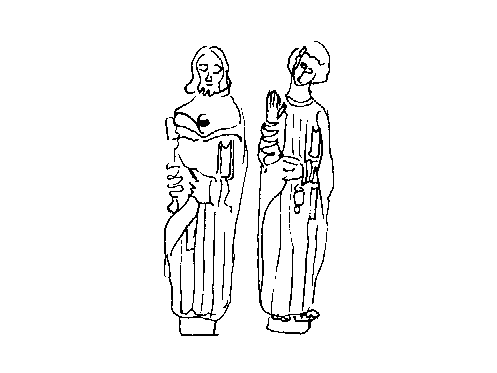

C. LES STATUES DE SAINT JEAN ET DE SAINT PIERRE PEUVENT ÊTRE RÉUNIES.

.

Elle étaient auparavant taillées dans un bloc monolithique comme toutes les statues géminées des croisillons.

Il semble judicieux de reconstituer par scellement le blog d'origine.

.

Saint Pierre et saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Pierre et saint Jean (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

D. LES STATUES GÉMINÉES DE MARIE-MADELEINE ET DE LA VIERGE AU CALVAIRE.

.

Les deux statues ont perdues leur tête : cette destruction systématique des statues relève probablement du vandalisme ayant marqué la Révolution. "Il y avait dans la chapelle de nombreux enfeus ; ils furent comblés sur ordre du Conseil municipal en janvier 1791. La destruction des armoiries également décidée fut effectuée le 30 avril 1791. " (Mussat)

.

Marie-Madeleine s'identifie par son attribut, le flacon de parfum ou d'aromates qu'elle porte des deux mains. Elle s'identifie également à son élégance vestimentaire, ses manches bouffantes plissées, la dentelle des poignets et de l'encolure, sa taille fine, son corsage moulant, et ses cheveux longs et dénoués. Les chaussures sont à bout rond et semelle épaisse.

Elle porte un surcot et un manteau largement ouvert, dont les pans sont réunis par un fermail de tissu orné d'un médaillon.

L'état de préservation est bon hormis le manque de la tête.

.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

La Vierge au calvaire.

Elle devait avoir la tête voilée, et les yeux larmoyants. Elle porte un manteau (assez proche de celui de Marie-Madeleine), une robe serrée par une ceinture, et des chaussures rondes. La jambe gauche est légèrement avancée et fléchie. On distingue le bas d'une guimpe couvrant la gorge.

Ses mains sont jointes. Le pan gauche du manteau est attaché au poignet gauche, comme c'était l'usage.

Les mains sont brisées ; mais la tranche de section montre une pierre non altérée évoquant un accident récent. En effet, sur les clichés de Samson, les mains sont présentes.

.

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_d6d5b8_da616c75-fd1c-4f4d-a26f-468fe1baea38.jpg)

.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Sainte Marie-Madeleine géminée avec la Vierge (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

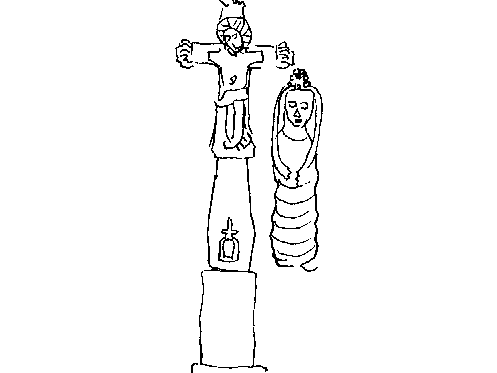

II. LA STATUE DE SAINT "CÔME".

Note : je reprends la désignation de cette statue, par les différents auteurs, comme étant celle de saint Côme, mais j'ai démontré que ce saint est représenté, lorsque son nom est spécifié de façon valide, avec son attribut, la matula ou flacon d'urine permettant l'uroscopie. Au contraire, saint Damien tient le flacon d'onguent, et parfois la spatule.

.

Le saint est placé sur une console qui compense sans doute la perte de la partie inférieure et notamment de ses pieds (ou bien cette partie basse n'a pas été achevée). Il porte un manteau d'étoffe épaisse (les manches se rebroussent aux poignets), plissée, serré par une ceinture et ses épaules sont couvertes d'un camail ou "chaperon" dont le capuchon est bien visible en vue postérieure. Il porte un mortier et son pilon, emblème de la part thérapeutique de son titre de médecin. Le manteau doit correspondre à "la robe" rouge des docteurs en médecine, le chaperon pouvait être en fouurure (parfois frappée d'hermines) mais l'absence de polychromie, et l'absence de la coiffure (logiquement, un bonnet carré) ne nous permet pas d'être plus précis.

La statue est pourvue d'un trou à sa partie inférieure, ce qui "prouve" que la statue venait se fixer sur un plot, sans doute sur le soubassement du calvaire.

.

Voir le saint Damien du calvaire de la chapelle de La Magdeleine à Briec :

.

.

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

Saint Damien (kersanton, probable atelier Prigent, milieu XVIe siècle) du calvaire de la chapelle Saint-Côme à Saint Nic. Photographie lavieb-aile 2023.

.

.

CONCLUSION.

.

Ces descriptions anciennes, ces photos du XXe siècle et les statues conservées aujourd'hui permettent d'imaginer qu'au XVIe siècle, un calvaire à un croisillon s'élevait sur le placitre de la chapelle, doté d'un crucifix entouré de deux statues géminées de la Vierge/Marie-Madeleine et de Jean/Pierre, tandis qu'au moins une statue, celle de saint Damien tenant le mortier et le pilon, était placé indépendamment, peut-être sur le soubassement. Le calvaire a été déplacé car il génait la circulation.

Il parait logique d'imaginer qu'une statue de saint Côme (portant le vase d'urine) était également présente, dans une situation comparable à celle de saint Damien.

Les statues de la fontaine sont antérieures et datent du XVe siècle.

Le fût de la croix était différent de celui-ci, qui date du milieu du XVIIe siècle, qui n'a pas de croisillon et qui est d'un seul bloc avec le Christ de Roland Doré. Et le Christ contemporain des statues du XVIe siècle pouvait être comparable avec celui présent actuellement sur le calvaire du bourg.

Tout cela est cohérent avec ce que nous savons de la chapelle Saint-Côme : un premier édifice du XVe, construit peut-être au décours d'épidémies de peste [statues de kersanton de Côme et Damien de la fontaine]. Une possible intervention de Bertrand de Rosmadec, évêque de Quimper de 1416 à 1445 dont un blason épiscopal est conservé dans la chapelle. Une nouvelle édification au XVIe siècle, dont témoigne le chevet et du transept mais aussi les statues de kersanton d'un ancien calvaire ; une importante campagne entre 1638 et 1675, sous l'impulsion du recteur Guillaume Kerfezou, avec l'intervention du sculpteur Roland Doré au bourg, à la chapelle Saint-Jean et ici.

Comme cela a été fait à la chapelle Saint Jean, il paraît légitime de replacer ces statues autour du calvaire : les statues géminées sur un croisillon, et la statue de saint "Côme" [Damien pour moi] sur le soubassement, comme l'a envisage l'association Folklore et Culture.

.

Quelle serait la datation du soubassement triangulaire ? Du XVIe siècle.

Un élément important est la présence sur le calvaire des armoiries des Hirgaz (d'or à trois pommes de pin d'azur), en alliance à celles d’une autre famille. En effet, elles se retrouvent — quoique martelées — sur un socle de pierre, très mouluré, qui est de la première moitié du xvie siècle d’après son style, sous une statue de saint Damien . Elles se voient aussi sur deux écus tenus par des têtes latérales qui ont servi de socle à des statues dans le collatéral nord. Ces socles sont en

kersanton. Nous pouvons donc penser que cet écu du soubassement date du XVIe siècle.

.

.

.

DISCUSSION : L'ATTRIBUTION DES STATUES À L'ATELIER DE BASTIEN ET HENRI PRIGENT (Landerneau 1527-1577).

.

Les premiers arguments sont les suivants :

a) la présence des larmes sur le visage de saint Jean. Hors, selon Emmanuelle Le Seac'h, auteure de référence, "Le trait commun aux deux Prigent se repère à un détail qui devient leur signe distinctif : trois larmes en relief roulent sur les joues de leurs Vierges éplorées au calvaire, leurs Vierges de Pitié , de Saint Jean et de Marie-Madeleine quand ils lui sont associés. L'appartenance au même atelier se reconnaît à quelques autres traits : l'arcade sourcilière nette, et les visages pointus.".

b) l'existence dans l'église du bourg de Saint-Nic d'une Déploration à cinq personnages sculptée par les Prigent, en kersanton qui a conservé sa polychromie, et dont les personnages sont en larmes.

c) L' atelier des Prigent est le principal atelier de sculpture du kersanton en Basse-Bretagne au milieu du XVIe siècle.

Mais Emmanuelle Le Seac'h n'a pas retenu ces scullptures (dont elle ignorait peut-être l'existence) dans soon catalogue raisonné de l'atelier Prigent.

.

Nous pouvons aller plus loin en comparant le saint Jean avec les statues homologues d'autres calvaires.

1°) Le calvaire de la chapelle Saint-Laurent de Pleyben.

Jean au calvaire, Bastien Prigent calvaire de la chapelle Saint-Laurent de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

Jean au calvaire, Bastien Prigent calvaire de la chapelle Saint-Laurent de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

Jean au calvaire, Bastien Prigent calvaire de la chapelle Saint-Laurent de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

.

.

2°) Le calvaire monumental de l'église de Prigent, daté de 1555.

.

N.b : Sur le calvaire de Plougonven sculpté par les Prigent en 1554, le groupe de la Crucifixion n'est pas de l'atelier, mais de Yan Larhantec au XIXe siècle.

.

Jean au calvaire, Bastien Prigent 1555, calvaire monumental de l'église de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

Jean au calvaire, Bastien Prigent 1555, calvaire monumental de l'église de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

Jean au calvaire, Bastien Prigent 1555, calvaire monumental de l'église de Pleyben. Photographie lavieb-aile.

.

.

Comparaison : la Vierge et Jean au calvaire, et saint Pierre, sur le calvaire de Dinéault.

Le calvaire de Dinéault réunit un Christ en croix de Roland Doré et la Vierge et Jean sur un croisillon de l'atelier Prigent. On notera la proximité des communes de Dinéault et de Saint-Nic. La statue de la Vierge est géminée avec un saint Sébastien, et Jean avec ... un saint Pierre.

.

Jean au calvaire, Bastien Prigent kersanton, milieu XVIe, calvaire de l'église de Dinéault. Photographie lavieb-aile.

arie au calvaire, Bastien Prigent kersanton, milieu XVIe, calvaire de l'église de Dinéault. Photographie lavieb-aile.

Saint Pierre sur le croisillon, Bastien Prigent kersanton, milieu XVIe, calvaire de l'église de Dinéault. Photographie lavieb-aile.

.

Pour info, le Christ de Roland Doré (kersanton, XVIIe siècle) à Saint-Côme et à Dinéault.

.

ANNEXE : LES STATUES DE LA FONTAINE (Kersanton, XVe, complétée au XXe).

.

Le sculpteur moderne a représenté les deux saints avec le même attribut : il a imaginé une nouvelle tête pour saint Damien (à droite), qui tient un pot d'onguent type albarelle, mais en omettant de la couvrir du bonnet de docteur. Et il a conçu pour le buste de son frère une statue identique, où le saint porte également un pot de pharmacie (au lieu du vase d'urine) et est dépourvu également du couvre-chef auquel il pouvait prétendre.

Quel casse-tête pour ceux qui, plus tard, feront l'analyse de cette statuaire.

Toujours est-il que les chaussures , bien conservées, sont à bout pointu, un argument déterminant pour une datation au XVe siècle : à la fin du XVe.

.

.

.

La statue de gauche : seule la moitié inférieure est du XVe siècle.

.

.

La statue de droite : saint Damien.

.

.

.

SOURCES ET LIENS.

—Cadastre 1811 Section C3 de Saint-Côme

https://recherche.archives.finistere.fr/document/FRAD029_00000003P#tt2-279

— CADIOU (Didier), 2022, Les restaurations des édifices religieux de Saint-Nic, revue Avel Gornog n° 30 page 19 et 20

— CASTEL (Yves-Pascal) 1980, Atlas des croix et calvaires du Finistère.

http://croix.du-finistere.org/commune/saint_nic.html

— CORDIER (Jean-Yves), blog lavieb-aile

- La chapelle Saint-Côme de Saint-Nic : le calvaire (Christ en kersanton, par Roland Doré vers 1630) et les crossettes.

- Le calvaire (kersanton, en partie Roland Doré 1618-1663) du cimetière de l'église de Saint-Nic.

- La chapelle Saint-Jean à Saint-Nic (29) : le calvaire de 1645 et les inscriptions lapidaires.

— COUFFON (René), Le Bars (Alfred), 1988,

http://diocese-quimper.fr/images/stories/bibliotheque/pdf/pdf-Couffon/SAINTNIC.pdf

— LE SEAC'H (Emmanuelle), 2014, Sculpteurs sur pierre en Basse-Bretagne. Les ateliers du XVe au XVIe siècle. Presses Universitaires de Rennes, page 216.

http://www.pur-editions.fr/couvertures/1409573610_doc.pdf

— MUSSAT (André), 1957, La chapelle saint-Côme de Saint-Nic, congrès archéologique.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3210063v/f139.item.r=come.zoom#

— PARCHEMINOU (Corentin), 1930 “Saint-Nic : une paroisse cornouaillaise pendant la Révolution : ses monuments religieux,”

https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/items/show/9720

.

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_f3ffab_ob-b42d04-img-2710cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_793a0b_l2140412-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_c0f423_l2140415ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_af884a_l2140403cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_c1d356_l2140418cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_e8e5ee_l2140423cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_1a4abd_l2140425cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_1da619_l2140407cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_f20b81_l2140411cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_3b628d_l2140394cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_a0a4ee_l2140399cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_39998d_l2140436cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_7d9cdf_l2140441cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_b20b30_l2140442cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_53ca7d_l2140445cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_9e42cc_l2140447cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_7800f5_l2140449cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_4824cf_l2140427cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_e9150c_l2140431cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_ebcb92_lavieb-2018.jpg)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_92a6e8_lavieb-aile-2018.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_0a0461_l2140432cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_4966e7_l2140433cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_966cdf_l2140435cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_db9e73_saint-laurent-pleyben1.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_1c94af_saint-laurent-pleyben2.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_d048cc_saint-laurent-pleyben3.jpg)

/image%2F1401956%2F20230316%2Fob_c75091_pleyben1.jpg)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_c27868_l1640730ccer.JPG)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_cd52ea_l1640727cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_f2037a_dineault-jean.jpg)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_8d7253_dineault-jyc.jpg)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_68050f_dineault-pierre.jpg)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_5dd46f_l1760242cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230317%2Fob_36bf63_dineault-christ-jyc.jpg)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_3ce39a_l2140450cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_82857f_l2140451ccee.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_e8ff29_l2140451ccee.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_ad9b7d_l2140456cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_1b31fc_l2140453cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_d123da_l2140454cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20230318%2Fob_b3f519_l2140455cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221106%2Fob_b8dea1_l2060358-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_977dda_l2060359cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221107%2Fob_7aa1e3_l1340974cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_73cc89_l2060356cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_a4516b_l2060357cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_6f8509_l2060362cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_cbfe84_l2060360cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_856bf0_l2060363cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_5d76a2_l2060366cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_25fbe7_l2060367cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_63ae5b_l2060370cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_f95fa1_l2060361cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_262636_l2060413-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_b8d5d6_l2060411cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221031%2Fob_63889d_l2060364cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_c09753_l2060334-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_73c0e5_l1340966cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_75b1b8_l2060328cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_62b37e_l1340967cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_659ee7_l2060326cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_26432f_l1340973cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_546bae_l2060330cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_11891a_l2060331cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_99ad11_l2060333cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_13eb5d_l2060332cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_a0c79f_l2060343cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_0e4895_l1340786ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_f01f31_l2060353cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_982d89_l1340788cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_ec64ab_l2060347cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_b40148_l2060346cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_82e590_l2060345cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_cae68d_l2060348cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_847e40_l1340781cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_504d8e_l1340783cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20221027%2Fob_d3acf5_l2060352cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_7d8465_fons-de-kort.png)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_a85272_l2000780cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_938d09_l2000761cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_7693b5_l2000750cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_b0f3d8_l2000770cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_8c57ba_l2000751cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_7d5253_cci-000165.jpg)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_dc44e0_l2000775-ccjpg-2.jpg)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_458e25_l2000774cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_a31701_l2000776cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_27ee4c_l2000785cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_55b3ff_l2000785ccc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_8d9949_la-martyre-enfeu.jpg)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_ad0d82_l2000784cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_2110f1_l2000784czac-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_5416bf_l2000790cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_b0566a_l2000787cc-3.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_c9cf7c_l2000791cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_311fc0_l2000792cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_43237c_l2000793cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20220726%2Fob_c6c492_l2000794cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_7e02e2_l1860915cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_4764ef_l1870275cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_ee86d7_l1860917cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_f20def_l1860902c-c.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_502b2e_l1860922cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_f9f761_l1860919cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_7b5411_l1860903cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_c699e6_l1860920cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_7795ef_l1860918cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_e113e4_l1870273cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_dae5b6_l1860923cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_f7ccf8_l1860915cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_08b9c5_l1870272cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_752578_l1870265cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_9d1b42_l1870270cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_dc691e_l1860924cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_833a75_l1860925cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_94a957_l1870271cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_90e966_l1860912cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210723%2Fob_a42f83_l1870268cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_45d35c_l1400036cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_070faa_l1870276cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_f59968_l1870277cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_3d67c4_l1870289cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_b11ec4_l1870284-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_2dbeb0_l1870288cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210712%2Fob_2fc1d4_l1870278cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210717%2Fob_464666_l1890349cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_160ef9_l1400045cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210717%2Fob_e5dee6_l1890351cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_549557_l1400044cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_11b837_l1400049cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_97aa49_l1860495cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210717%2Fob_e8e7d8_l1890353cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210717%2Fob_f69f89_l1890355cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_b15ea5_l1860493cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_29738b_dscn0210cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_48af27_l1400041cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_90a479_dscn0209cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_16a441_dscn0207ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_bb50d6_l1400043cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_9aa4a4_l1860486cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_cc765b_dscn0203cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_555a14_l1400042cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_3ee29e_dscn0211cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_ec983f_l1400039cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_6c6b88_l1860497cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_4345c2_l1870287cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210713%2Fob_a9efc7_l1860500ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_603ca0_le-guennec.png)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_536a87_l1880604cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_2374d8_l1880744cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_721d09_l1880582cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_85f244_l1880585cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_c68948_l1880584cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210623%2Fob_8879bb_l1880746cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210624%2Fob_4fceb3_l1880599cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210624%2Fob_9573fe_l1880599cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210624%2Fob_47cb29_l1880600cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_113a28_l1880750cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_143b16_l1880749cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_b5af6a_l1880601cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_3411bb_l1880748cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_9853d9_l1420126-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_b07d86_planche-ix-crucifix-2.jpeg)

/image%2F1401956%2F20210625%2Fob_d9ccd5_planche-x-christ-naifs-2.jpeg)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_96f605_l1860813cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_59a4e9_l1860813cc-3.JPG)

/image%2F1401956%2F20210416%2Fob_bc8708_l1860565-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210416%2Fob_318ffe_l1860597cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210501%2Fob_67f002_l1860813cc-4.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_409aa1_l1860815cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_7ddc59_l1860818-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_05c0b6_l1860581cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_0d33ac_l1860816cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_8bc227_l1860817cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_7203b8_l1860824cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_70ce27_l1860841cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_f46eba_l1860842cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_1272e7_l1860891cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_6e0a54_l1860830cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_aec8fd_l1860838cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_18a321_l1860839cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_b8ac3c_l1860892cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_596d3b_l1860837cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_b8352e_l1860802cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_401cf9_l1860894cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_0d8be7_l1860845cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_298155_l1860804cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210415%2Fob_562493_l1860886cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_834dde_l1860510cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_6670f8_l1860512cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_13e84e_l1860861cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_7efb7c_l1860514cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_5248fe_l1860515cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_4786ce_l1860862cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_146680_dscn0239cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_113c85_l1860895cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_23239b_l1860541cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_71ccdf_l1860869cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_9ddd3f_l1860884cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_3c506f_l1860882cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_c02dbf_l1860531cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_7c03b0_l1860530cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_3d19df_l1860532cc-3.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_882456_l1860527cc-3.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_6d5712_l1860546cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_282da2_l1860528cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_54af51_l1860896cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_642db7_l1860879cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_6b7fc5_dscn0226cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_f4eef2_l1860547cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_e9f29b_l1860543cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_ed2cf6_dscn0230cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_94e68d_l1860542cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_9a4452_l1860520-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_b988fa_l1860521cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_713d2f_l1860539cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_b5b2f8_l1860854cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210411%2Fob_17a2e9_dscn0234cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_3b2650_l1860858cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210412%2Fob_9ac5ba_l1860549cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_8f8122_l1860874cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_c51a1a_l1860875-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210412%2Fob_903677_l1860551cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210412%2Fob_fee0de_l1860552cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_7d80f3_l1860876-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_12b951_l1860877cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_1ed5a5_l1860878cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_6405ef_l1860583cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_eb039f_l1860887cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_1aa3c9_l1860588cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_6b241f_l1860596cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_0982ec_l1860590cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_8f4cdc_l1860592cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_666f24_l1860586cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_e98094_l1860885cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_064755_l1860801cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_ea2f33_l1860589cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210414%2Fob_3b8ccf_l1860888cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_49d2e8_l1850897cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_b2d0ce_l1850898cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_d05e45_l1850905cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_9382b1_l1850965cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_e2db90_l1850911cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_46fae2_l1850901cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_8b8416_l1850902cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_88fb0b_l1850910cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_570934_l1850918cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_6cd0fa_l1850903cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_e32d99_l1850909xc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210327%2Fob_d8db4d_l1380844-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_281a13_l1860437-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_12eb52_l1860440cc-2.JPG)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_b4966b_l1860443cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_316fcc_l1860445cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_d2dd68_l1860438-ccjpg.jpg)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_028e3e_l1860441cc.JPG)

/image%2F1401956%2F20210401%2Fob_48edc7_l1860439cc.JPG)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)