La zoonymie (du grec ζῷον, zôon, animal et ónoma, ὄνομα, nom) est la science diachronique qui étudie les noms d'animaux, ou zoonymes. Elle se propose de rechercher leur signification, leur étymologie, leur évolution et leur impact sur les sociétés (biohistoire). Avec l'anthroponymie (étude des noms de personnes), et la toponymie (étude des noms de lieux) elle appartient à l'onomastique (étude des noms propres).

Elle se distingue donc de la simple étymologie, recherche du « vrai sens », de l'origine formelle et sémantique d'une unité lexicale du nom.

Résumé.

— Nymphalis, Kluk, 1780 : reprise comme nom de genre de celui de la quatrième "phalange" parmi les six dans lesquelles Linné a réparti en 1758 ses Papilio ou papillons diurnes. Le savant suédois y organisait cet ensemble comme la société grecque pendant la Guerre de Troie, avec ses Cavaliers, ses Héros, ses Divinités, ses Muses et ses Nymphes, lesquelles peuplaient les bois les monts et les sources. Les Nymphes (du grec ancien νύμφη / númphê, « jeune fille ») regroupaient alors 57 espèces aux ailes dentelées soit ocellées (Nymphalis gemmati "ornées de joyaux" ou sans ocelles (Nymphalis phalerati ou "harnachées"). De ce riche groupe, le genre ne contient plus que trois espèces en France.

— polychloros (Linné, 1758) : l'épithète attribué par Linné dès sa Fauna suecica de 1746 est emprunté au naturaliste de Bologne Aldrovandi qui l'utilisait en 1602 pour qualifier la variété des couleurs des ailes. Mais l'étymologie du mot donne "πολύς (polus), "plusieurs" ; χλωρός (khloros), "vert pâle", soit "de plusieurs verts", ce qui n'a guère de sens. Il est très vraisemblable, comme le suggère Emmet en 1991, que le savant qui écrivait en latin ait confondu les deux mots grecs khloros, et khroma, et qu'il voulait écrire "polychrome". Linné aurait pu corriger en Papilio polychromos et mieux témoigner ainsi des couleurs fauve, orange et noir ou des lunules bleu-métal.

— La Grande Tortue, Geoffroy 1762. L' origine du nom se trouve dans le Musei de James Pétiver (1699), lequel crée le nom latin major testudinarius (de testudo, "tortue") et la forme vernaculaire "The Greater Tortoise-shell", terme qui désigne un matériau de luxe, presque acajou, veiné et nacré, fabriqué avec l'écaille de la tortue marine Eretmochelys imbricata. Sous l'influence de Réaumur qui, en 1734, écrit : "il est l'un de ceux à qui on a donné le nom de tortüe, à cause de la distribution de ses couleurs, qui imite en quelque sorte celles des taches de l'écaille", Geoffroy abandonne le premier terme du nom Écaille-de-tortue et transforme la désignation d'un superbe matériau ambré très recherché en marqueterie en celle d'un animal lent et terne. Le nom "La Grande Tortue" est repris par Engramelle en 1779, puis par Godart en 1821, et enfin validé par Gérard-Christian Luquet en 1988.

I. Nom scientifique.

1. Famille et sous-famille.

a) Famille des Nymphalidae Rafinesque, 1815.

Cette famille comporte (Je suivrai Dupont & al. (2013) ) 7 sous-familles en France :

- Sous-famille des Libytheinae Boisduval, Rambur, Dumesnil & Graslin, [1833]

- Sous-famille des Danainae Boisduval, [1833]

- Sous-famille des Limenitidinae Butler, 1870

- Sous-famille des Heliconiinae Swainson, 1822

- Sous-famille des Apaturinae Boisduval, 1840

- .Sous-famille des Nymphalinae Swainson, 1827

- Sous-famille des Charaxinae Doherty, 1886

b) Sous-famille des Nymphalinae Swainson, 1827

Cette Sous-famille comporte deux Tribus en France :

- Tribu des Nymphalini Swainson, 1827

- Tribu des Melitaeini Newman, 1870

c) Tribu des Nymphalini Swainson, 1827 :

Elle comporte 5 genres en France :

- Genre Nymphalis Kluk, 1780

- Genre Aglais Dalman, 1816

- Genre Vanessa Fabricius, 1807

- Genre Polygonia Hübner, [1819]

- Genre Araschnia Hübner, [1819]

2. Nom de genre : Nymphalis Kluk, 1780

a) Description originale :

Nymphalis, Jan Krzysztof Kluk 1780 : Hist. nat. pocz. gospod.* volume IV page 86 (Books Google)

*Historyja naturalna zwierzat domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi naturalney poczatki, i gospodarstwo : potrzebnych I pozytecznych donowych chowanie, rozmnozenie, chorob leczenie, dzikich lowienie, oswaienie : za·zycie; szkodliwych zas wygubienie. 4 vols.

N.B : selon Dupont & al. (2013), Balint & al. (2001) ont montré que la date initiale de publication de ce taxon était 1780 (et non 1802)

— Type spécifique: déterminé par Hemming en 1933 : Papilio polychloros Linnaues, 1758.

— Description : http://books.google.fr/books?id=S5s5AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Zwierz%C4%85t+domowych+i+dzikich+osobliwie+

kraiowych+historyi+...,+Volume+4&hl=

fr&sa=X&ei=sv74U6TCA8vqaIO3gWA&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

— Ce genre renferme 3 espèces en France :

- Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) : Grande Tortue.

- Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermüller], 1775) : Vanesse du Saule. [Espèce migratrice]

- Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) : Morio.

Origine et signification du nom Nymphalis

— A. Maitland Emmet (1991) page 153 :

— Hans A. Hürter (1998) :

—Doux et Gibeaux (2000) page 128

Nymphalis : de Nymphe, « fiancée », « nymphe ». Les nymphes étaient des petites divinités associées aux sources, aux bosquets et aux montagnes, tous bons habitats entomologiques.

— Perrein et al. (2012) page 379 :

Étymologie : des Nymphales de Linné, du grec numphè "jeune mariée". Dnas la mythologie grecque, les Nymphes, divinités secondaires, peuplent la campagne, les bois et les eaux. Elles sont les esprits des champs et de la nature en général, personnifiant la fécondité et la grâce. Quatrième des six "phalanges" suivant lesquels Linné subdivise les Papiliones ou papillons de jour, les Nymphales ont les ailes plutôt denticulées "Alis denticulatis" et regroupent deux catégories : les "Gemmati Alis occelatis" et les "PhaleratiAlis caecis absque ocellis" suivant la présence d'ocelles aux ailes.

Discussion.

Il s'agit ici de la reprise comme nom de genre de celui de la quatrième "phalange" parmi les six dans lesquelles Linné a réparti en 1758 ses Papilio ou papillons diurnes. Le savant suédois y organisait cet ensemble comme la société grecque pendant la Guerre de Troie, avec ses Cavaliers, ses Héros, ses Divinités, ses Muses et ses Nymphes, lesquelles peuplaient les bois les monts et les sources. Les Nymphes (du grec ancien νύμφη / númphê, « jeune fille ») regroupaient alors 57 espèces aux ailes dentelées soit ocellées (Nymphalis gemmati "ornées de joyaux" ou sans ocelles (Nymphalis phalerati ou "harnachées"). De ce riche groupe, le genre ne contient plus que trois espèces en France.

3. Nom d'espèce : Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

a) Description originale

Protonyme Papilio polychloros Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Holmiæ. (Salvius). Tomus I: 824 pp. Page 477

http://www.biodiversitylibrary.org/item/10277]

— Description :

P[apilio] N[ymphalis] [Phalerati] polychloros Alis angulatis fulvis nogro maculatis : primoribus prima punctis quatuor nigris

— références données :

- Fauna suecica de Linné page 773

- Aldrovandi Ins. 246 f.7

- Merian, Eur.2 t.2.

- Goed. Ins. I t.77

- List. Goed. 5 f.3

- Petiver, Musei 34 n°315

- John Ray, Hist. insect. 118 n.2

- Réaumur, Mémoires ins. I t.23 f.2

- De Geer, Ins. I t.21 fig. 8 et 9.

- Albin Ins. t.55

- Frisch Ins. 6 t.3

- Wilkes, Pap. 56 t.3 a 5.

- Roesel Ins. I t. 2.

— Habitat in Pyro, Ceraso, Salice

— Localité-type : Suède, désignée par Honey, M. R. & Scoble, M. J. 2001. Linnaeus's butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea). Zoological Journal of the Linnean Society, 132(3): 277-399 page 3068

Voir Hemming (1933) : 223. [Taxonomie] Hemming, A. F. 1933. Additional notes on the types of certain butterfly genera. The Entomologist, 66(845): 222-225.

Selon Dupont & al. 2013, cette espèce a une répartition ouest-paléarctique. Elle est présente en Afrique du Nord, en Europe, en Asie Mineure, dans l’ouest de la Sibérie et la région iranienne-touranienne. Elle est signalée dans toute la France.

Les chenilles sont polyphages sur diverses espèces arbustives ou arborées.

c) Synonymes INPN (Muséum) et sous-espèces.

Liste des synonymes :

- Nymphalis polychloros polychloros (Linnaeus, 1758)

- Papilio polychloros Linnaeus, 1758

Sous-espèces :

Tshikolovets cité par Dupont& al. 2013 retient la présence de deux sous-espèces en Europe et le bassin méditerranéen :

- polychloros Linnaeus, 1758.

- erythromelas Austaut, 1885. Localité-type : Ghazaouet, Algérie

c) Origine et signification du nom polychloros.

Si le nom ne répond pas au parti-pris de Linné de donner, en 1758, des noms de nymphes aux espèces qu'il classe dans sa phalange des Nymphalis, c'est qu'il avait déjà décrit cette espèce en 1746 dans sa Fauna suecica, ouvrage dans lequel il se contentait de donner de temps à autre des noms propres, et qu'il avait alors mentionné alors le nom attribué par Aldrovandi à ce papillon, "polychloros".

Aldrovandi décrit en effet cette espèce (la septième figure de sa planche 7) sous le nom de Papilio πολλο'χλωρός avec le commentaire " Septimus πολλο'χλωρός dici queat propter colorum diversitatem", "le septième est dit polychloros car il présente des couleurs diverses". (Insectis Livre I page 246).

La compréhension de ce terme portait à confusion car, stricto sensu, le grec ancien χλωρός khlôrós signifie« vert », et polychloros devrait se traduire "de plusieurs verts". Ce n'est qu'en consultant le texte et le contexte de la publication d'Aldrovandi que l'on comprend qu'il faut traduire par "multicolore".

Ce qualificatif est, sous la plume d'un naturaliste chevronné, décevant car il est très peu discriminatif, de nombreux papillons étant de plusieurs couleurs. Aussi, Esper en 1777 (qui ne disposait vraisemblablement pas du De Animalibus insectis d'Aldrovandi ) a pensé que le terme signifiait bien "de plusieurs verts" en attribuant cela à la chenille qui était alors redoutée par les producteurs de fruits, dont la vie larvaire se déroulait dans la verdure et qui en détruisait de nombreuses variétés.

Nous verrons que Hurter (1998) a adopté la même hypothèse.

Pourtant, le plus vraisemblable est, comme le suggère Emmet, que le naturaliste de Bologne ait confondu le grec χλωρός khlôrós "vert" avec χρῶμα, chrôma « couleur ». Un lapsus calami équivalent à celui que nous ferions en écrivant "polychlore" au lieu de "polychrome". Cela peut arriver à tout le monde.

.

Les interprétations des étymologistes :

— Gustav Ramann (1870-1876), page

— Anton Spannert (1888), page

— Arnold Spuler ( 1908) 1 page 18 :

"πολύς viel, χλωρός grünlich, oder blaß, von den hellen Wischen in der Grundfarbe.“

"poly, "plusieurs" et chloros "verdâtre" ...

— A. Maitland Emmet (1991) page 153 :

"πολύς (polus), many ; χλωρός (khloros), pale green or just pale ; Linnaeus took the name from Aldrovandus (Ulysses Aldrovandi (1522-1605), Professor of Natural History of Bologna), who wrotes ( 1602) of this species "Septimus πολλο'χλωρός dici queat, propter colorum diversitatem" (the seventh may be called polychloros on account of its varied colours). Pickard et al. suggest that Aldrovandus confused the Greek χλωρός with the latin color, "colour" ; more probably, since he has using the Greek, he confused it with χρῶμα, (chrôma ) « colour » (cf. our word « polychromatic ».

Traduction : cf Doux et Gibeaux.

— August Janssen (1980) page

— Doux et Gibeaux (2000) page 128 :

du grec polus "nombreux", et chloros, "vert pâle" ou simplement "clair". Linné a emprunté ce nom à Ulysse Aldrovandi (1522-1605), professeur d'histoire naturelle à Bologne, qui avait écrit (1602) à propos de cette espèce : "la septième pourrait être nommée polychloros en référence à ses couleurs variés" ; il est possible qu'Aldrovandi ait confondu les mots grecs khloros et chroma, ce dernier signifiant "couleur".

— Perrein et al. (2012) page 375 :

de poly- du grec polus "nombreux" et de khloros "jaune verdâtre". Linné a repris un nom proposé par Ulysse Aldrovandi en 1602 compte-tenu des couleurs variées (propter colorum diversitatem) de l'espèce : mais en fait, il est probable, selon Pickard et al (Emmet, 1991) que le savant italien ait utilisé le grec khloros, sous l'influence du latin color "couleur", au lieu de khroma, de même sens.

— Hans-A. Hürter (1998) :

Discussion :

l'épithète attribué par Linné dès sa Fauna suecica de 1746 est emprunté au naturaliste de Bologne Aldrovandi qui l'utilisait en 1602 pour qualifier la variété des couleurs des ailes. Mais l'étymologie du mot donne "πολύς (polus), "plusieurs" ; χλωρός (khloros), "vert pâle", soit "de plusieurs verts", ce qui n'a guère de sens. Il est très vraisemblable, comme le suggère Emmet en 1991, que le savant qui écrivait en latin ait confondu les deux mots grecs khloros, et khroma, et qu'il voulait écrire "polychrome". Linné aurait pu corriger en Papilio polychromos et mieux témoigner ainsi des couleurs fauve, orange et noir ou des lunules bleu-métal.

La succession des différentes publications et des descriptions:

1) Goedart. http://entomologia.rediris.es/aracnet/8/precursores/

- Fauna suecica de Linné page 773

- Aldrovandi Ins. 246 f.7

- Merian, Eur.2 t.2.

- Goed. Ins. I t.77

- List. Goed. 5 f.3

- Petiver, Musei 34 n°315

- John Ray, Hist. insect. 118 n.2

- Réaumur, Mémoires ins. I t.23 f.2

- De Geer, Ins. I t.21 fig. 8 et 9.

- Albin Ins. t.55

- Frisch Ins. 6 t.3

- Wilkes, Pap. 56 t.3 a 5.

- Roesel Ins. I t. 2.

2) James Pétiver, Musei Petiveriani centuria prima page 34 n° 315 :

Papilio testudinarius major THE GREATER TORTOISE-SHELL [...] This generally settles on Trees, I have observed him both in Spring and Autumn, yet not very common.

On admettra que le rapprochement entre une écaille de tortue, fut-elle anglaise, et l'aile de ce papillon est assez discutable, mais que la couleur fauve leur est commune. Ici, les 13 écailles d'une tortue marine de la Réunion du site http://iletdechriss.over-blog.com/article-reflets-d-ecaille-74643169.html

Le nom latin et le nom anglais attribués par Pétiver demandent peut-être à être étudiés.

1°) Le nom latin testudinarius.

Ce mot n'est pas attesté en latin avant l'emploi qu'en fit Pétiver. On peut en donner une idée par le vilain barbarisme "tortue-aire", "aux allures de tortue" ; il a été repris en latin scientifique en biologie à la fin du XVIIIe et au XIXe dans l'épithète spécifique du coléoptère Heptaulacus testudinarius (Fabricius, 1775), du Turtle snail Pleurobranchus testudinarius, Cantraine, 1835 et du Cône Conus testudinarius Hwass in Bruguière, 1792. Dans tous les cas l'animal est jaune et noir, tacheté ou marbré. Animalbase cite Cimex testudinarius Fourcroy et Geoffroy, 1785 ; Dermestes t. Fourcroy et Geoffroy, 1785 ; Erodius t. Fabricius,1781 ; Scarabeus t. Fabricius 1775 ; Hister t. De Geer, 1774 ; Tetrodon t. Müller, 1841 et Unio t. Spengler 1893. Mais il ne faut pas omettre le papillon Hyphoraia testudinaria Fourcroy et Geoffroy, 1785 ou "Écaille des Steppes" que les auteurs avaient nommé Phalaena testudinaria ou Écaille brune et dont ils décrivaient les ailes supérieures fauves à taches jaunes et les inférieures rouges aux quatre taches noires.

Auparavant, on trouve l'épithète testudinatus (Scarabeus testudinatus de Swammerdam). Les dictionnaires français-latin du XVIIe ignorent la forme testudinarius, mais donne Testudo, "Tortüe", Testudineus "De tortüe ; d'écaille de tortüe", Testudinatus ou Testudinaeus ou Testudineus "Voûté, fait en arcade" et Testudinatum "un dôme".

L'étude du nom testudinarius ne permet donc pas de comprendre le lien que Pétiver a voulu former entre l'espèce de papillon qu'il possédait dans sa collection, et la tortue.

2°) Le nom The Greater Tortoiseshell.

Il a été traduit ou compris en français comme nous le verrons par "écaille de tortue" puis par "tortue", mais en anglais shell désigne "la carapace", alors que les écailles constitutives de cette carapace se disent scute. D'autre part, le mot anglais correspondant à "Tortue" est plutôt Turtle*, et "l'écaille de tortue" est désignée en biologie par l'expression Turtle shell. Surtout, le mot Tortoise shell ou Tortoiseshell désigne en anglais** le matériau fabriqué depuis l'Antiquité à partir des écailles de certaines tortues d'Asie et de Polynésie pour être utilisé en marqueterie, dans la fabrication de peignes et barrettes — anti-électriques !—, de cadres, étuis et tabatières, montures de lunettes — si légères !—, médiators de guitaristes etc..., avant de se voir concurrencé par le plastique après l'interdiction de son commerce en 1970.

* Pétiver décrit donc une tortue de Luçon aux Philippines sous le nom de The Luzone Turtle-Lady (Gazophylacii p.14).

**Dictionnaire Collins : 'a horny translucent yellow-and-brown mottled substance obtained from the outer layer of the shell of the hawksbill turtle : used for making ornament, jewellerie, etc. ".

Utilisée par les Romains (Virgile, Ovide et Juvénal décrite les meubles qui en sont incrustés, Lucien décrit la lyre de Mercure), mais ré-introduite en Europe par les navigateurs portuguais au XVIe, (le berceau de Henri IV fut fait d'une carapace entière renversée), puis travaillée par les ateliers lillois sous influence espagnole (les briques de la façade de la Vieille Bourse de 1652 en imitent encore l'aspect), elle trouva son essor en France sous Louis XIV notamment grâce au premier ébéniste du roi, André Charles Boulle ("marqueterie Boulle") qui en orna quantité de bureaux et secrétaires, consoles et cabinets entre 1664 et 1720.

Le terme Tortoiseshell décrit donc un matériau et non une couleur. Son emploi peut s'admettre par métonymie pour qualifié l'aspect nacré de ce matériau, et notamment, plus que sa couleur, ses marbrures spécifiques au flammé aléatoire. La couleur de l'écaille est moins caractéristique car si elle est, à l’état naturel, de couleur brune, aux reflets bonds-dorés, parfois miel, elle prend, notamment en marqueterie une couleur rouge dûe aux pigments naturels de couleur rouge dans la colle destinée à plaquer cette écaille.

La tortue marine carnivore utilisée était Eretmochelis imbricata, qui peut atteindre 1 mètre de long et produire jusqu'à 1;5 kg d'écailles; elle était dénommée Carette ou Karet à la Réunion, aux Antilles et à Mayotte. La Tortue Caret est aujourd'hui menacée d'extinction. (image Wikipédia)

James Petiver ne décrit pas l'espèce de sa collection — son "Musée"—, et nous ne pouvons pas deviner quel détail de ce papillon l'a incité à le comparer au matériau "tortoise-shell".

John Ray, Historia insectorum page 118

III. Noms vernaculaires.

I. Les Noms français.

0. Avant l'âge des noms.

En France, aucun nom propre n'a été donné aux papillons avant Geoffroy. Mais James Pétiver avait employé (créé ?) à Londres pour celui-ci le nom de Major testudinarius, the Greater Tortoise-shell dès 1699. Aussi, lorsque Réaumur écrit en 1734 "qu'il est l'un de ceux à qui on a donné le nom de tortüe, à cause de la distribution de ses couleurs, qui imite en quelque sorte celles des taches de l'écaille", il fait vraisemblablement référence à cette dénomination outre-Manche.

Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes I page 382. Voir aussi la planche 23 fig. 1 et 2, et la description de la "chenille épineuse de l'orme" et de sa chrysalide.

1. La grande tortue Geoffroy, 1762.

Étienne-Louis Geoffroy 1762. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris: dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique ; Paris : Durand 1762 Tome second Planches XI à XXII colorées à la main par Prévost gravées par Defehrt. 744p. page 37.

Geoffroy reprend en le traduisant le nom latin testudinarius major de James Pétiver, qu'il cite dans ses références. Il ajoute :

"On a donné à ce papillon le nom de "tortue", testudinarius, parce que ses couleurs imitent celles de l'écaille de tortue".

Réaumur avait introduit un possible contre-sens en abrégeant le "Tortoise-shell" de Pétiver en "tortüe" : alors que Pétiver comparait ce papillon au matériau "écaille de tortue", par les reflets nacrés ou la marbrure de la Tortue marine Caret plutôt que par la couleur d'un blond-miel souvent teinté de rouge, il pouvait laisser croire que le papillon ressemblait aux écailles de nos tortues, lesquelles sont ternes, concentriques, et en dôme.

"Nos tortues" ? Mais la France ne possède que trois espèces dont la seule terrestre, la Tortue d'Hermann n'est présente que dans le Var et en Corse ; la tortue commune était la tortue d'eau douce ou Cistude d'Europe, appréciée jadis dans les monastères car sa chair pouvait être consommée le vendredi. La tortue qui nous semble si familière n'a été importée en masse qu'à partir de 1880, c'est la Tortue Grecque Testudo graeca. La Fontaine ne connaissait sans-doute l'héroïne de sa Fable que par Ésope, ou par l'usage que les pharmaciens en faisaient.

Geoffroy a mal traduit le latin testudinarius de Pétiver, tout autant que son "Greater Tortoise-shell".

Pourquoi n'a-t-il pas créé le nom de "L'Écaille-de-Tortue" ? L'une des raisons est qu' il a donné le nom d'Écaille à plusieurs papillons de nuit (Écailles mouchetée, marbrée, couleur-de-rose, hérissone, brune) et cette Écaille de Tortue n'appartenait pas à cette série et pouvait entraîner une confusion.

Pourquoi n'a-t-il pas, alors, créé "Le Testudinaire" ? Le nom n'est pas gracieux, mais il a été utilisé par Latreille en 1804 pour la Zophose testudinaire ou Érodie testudinaire.

Ce choix du nom "La Grande Tortue" ne crée pas une métaphore stimulant l'imagination poétique, et l'animal champion de lenteur sous sa carapace grisâtre et froide n'évoque en rien le papillon aux couleurs fauve et orange qui se diisimule par ses taches noires sur le tronc des arbres

2. La Grande Tortue, Engramelle, 1779.

Jacques Louis Engramelle 1779 Papillons d'Europe, peints d'après nature, Volume 1 page 8 Planche n° III dessinée par J.J Ernst .

"Cette espèce de papillon, ainsi que celle de la planche IV, ont été nommées Tortues à cause de leur couleur, qui imite assez bien celle de l'écaille de la tortue."

Même confusion : si Engramelle se base, dans sa comparaison, sur le matériau écaille-de-tortue presque acajou plaqué peut-être sur son secrétaire, l'imitation est "assez bien" réussie. Mais il parle ici de l'écaille de LA tortue, et son texte entérine le contre-sens des auteurs français.

3. La Vanesse polychlore , Latreille et Godart 1819

Latreille et Godart Encyclopédie méthodique, Paris : Vve Agasse tome 9, page 304 .

Cet article permet de disposer de l'ensemble des références bibliographiques sur cette espèce, notamment par les auteurs germaniques, autrichiens ou suisses.

4. Vanesse Grande Tortue , Godart 1821,

Jean-Baptiste Godart, Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons d'Europe, Paris : Crevot 1823, Catalogue méthodique page et page 88 n°28 planche VI peinte par Delarue et gravée par Dumesnil.

/http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Fhistoirenaturell01godart%2Fpage%2Fn170_w346)

6. La revue des noms vernaculaires par Gérard Luquet en 1986, et le nom vernaculaire actuel.

Dans la révision des noms vernaculaires français des rhopalocères parue dans la revue Alexanor en 1986, Gérard Christian Luquet proposait comme nom principal "la Grande Tortue" mais admet aussi "La Vanesse de l'Orme" et "Le Grand-Renard". Il réfute le nom "Le Doré". Il ajoute en note : « Le nom de "Grand-Renard", cité par Robert pour Nymphalis polychloros, est la traduction littérale du nom vernaculaire allemand de cette espèce (« Großer Fuchs »). Mon excellent collègue Thierry Bourgoin a bien voulu me faire savoir que l'appellation « Grand Renard » est usitée en Belgique ».

G.C. Luquet n'indique pas la source de la forme "la Vanesse de l'Orme". Les dictionnaires d'histoire naturelle du début du XIXe donnait "Papillon de l'Orme" comme synonyme de la Grande Tortue. L'interrogation du moteur de recherche retrouve ce nom employé au Québec pour Nymphalis antiopa comme nuisible des forêts.

7. Étude zoonymique des auteurs français :

— Doux et Gibeaux 2007 page 128 :

"Tortue" : allusion aux motifs des ailes, qui rappellent les écailles de certaines tortues (Réaumur, 1734).

— Perrein et al. 2012 page 379 :

Pour son nom français [de ce papillon], Réaumur explique en 1734 "qu'il est l'un de ceux à qui on a donné le nom de tortüe, à cause de la distribution de ses couleurs, qui imite en quelque sorte celles des taches de l'écaille". Cette référence chélonienne vient d'outre-Manche, où James Pétiver l'appelle déjà The Greater Tortoiseshell en 1699.

8. Noms vernaculaires contemporains :

Charles Oberthür et Constant Houlbert , dans leur Faune armoricaine de 1912-1921, utilisent le nom scientifique de "Vanessa polychloros" puis citent dans leur texte page 100 le nom vernaculaire de Grande Tortue.

—Bellmann / Luquet 2008 : "" .

— Blab / Luquet 1988 :

— Chinery / Leraut 1998 :

— Doux & Gibeaux 2007 : " ".

— Higgins & Riley /Luquet 1988 : " ".

— Lafranchis, 2000 : "" .

— Perrein et al. 2012 : " ".

— Tolman & Lewington / P. Leraut 2009 : "".

— Wikipédia : " La Grande tortue, ou le Grand-Renard ou le Doré ou la Vanesse de l'orme ".

III. Les noms vernaculaires dans d'autres pays.

- "Nimfa dorment" en catalan ("Nymphe endormie")

- "Large Tortoiseshell" "Blackleg Tortoiseshell" en anglais

- "Nagy rókalepke" en hongrois ("Papillon Grand Renard")

- "Kirsikkaperhonen" en finnois ("Papillon cerise")

- "Babočka jilmová" en tchèque ("Nymphale de l'Orme")

- "Olmera" en espagnol ("de l'Orme")

- "Grote vos" en néerlandais ("Grand renard")

- "Körsbärsfuks" en suédois

- "Kirsebærtakvinge" en danois

- "Kirsebærsommerfugl" en norvégien

- "Karaağaç Nimfalisi" en turc

- "Grosser Fuchs" en allemand

- "La Policlora" en italien

- "Rusałka wierzbowiec" en polonais

- "Многоцветница" en russe

- "Kollatähn pajuliblikas"

- "Daugiaspalvė pleštekė"

- "Babôčka brestová"

Langues celtiques :

1. langues gaéliques : irlandais (gaeilge) ; écossais (Gàidhlig ) ; mannois ( gaelg :île de Man).

-

en irlandais

- en mannois.

-

"" en gaélique écossais*

2. Langues brittoniques : breton (brezhoneg) ; cornique (kernevek); gallois (Welsh, cymraeg).

*Liste des noms gaéliques écossais pour les plantes, les animaux et les champignons. Compilé par Emily Edwards, Agente des communications gaélique, à partir de diverses sources. http://www.nhm.ac.uk/research-curation/scientific-resources/biodiversity/uk-biodiversity/uk-species/checklists/NHMSYS0020791186/version1.html

Voir aussi :http://www.lepidoptera.pl/show.php?ID=70&country=FR

IV. Les noms vernaculaires en anglais .

Bibliographie, liens et Sources.

— Funet : nymphalis

— Inventaire national du patrimoine naturel (Muséum) : Nymphalis polychloros

— UK Butterflies :

— lepiforum :

—Images : voir les superbes dessins de Hübner .

HÜBNER, Jacob, 1761-1826 Das kleine Schmetterlingsbuch : die Tagfalter : kolorierte Stiche, Insel-Bücherei ; . http://www.biodiversitylibrary.org/item/138312#page/35/mode/1up

I. Zoonymie des lépidoptères :

— EMMET (Arthur Maitland) 1991. The Scientific Names of the British Lepidoptera: Their History and Meaning, Colchester, Essex, England : Harley Books, 1991, 288 p. : ill. ; 25 cm.

— GLASER L, 1887 Catalogus etymologicus Coleoperum et Lepidopterum. Erklärendes und verdeutschendes namensverzeichnis der Käfer und Schmetterlinge fûr Liebhaber und wissenschaftliche Sammler, R. Friehändler : Berlin 1887, 396 pages. BHL Openlibrary.

— GLASER, L, 1882 "Zur Nomenklatur des deutschen Tagfalter, in Entomologischen Nachrichten, Stettin 1882 pages 303-317,

https://archive.org/stream/entomologischena81882berl#page/310/mode/2up/search/lycaena)

— Gozmány, László: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

— JERMYN L.: The Butterfly Collector's Vade Mecum: or a Synoptical Table of English Butterflies. 1824. http://archive.org/stream/butterflycollect00jerm#page/n6/mode/1up

— HELLER (John Lewis) - 1983 -"Studies in Linnaean method and nomenclature", Marburger Schriften zur Medizingeschichte, Bd.1983;7:1-326.Frankfurt am Main ; New York : P. Lang,

—HÜRTER Hans-Arnold 1988 Die wissenschaftlichen Schmetterlingsnamen, Herleitung und Deutung, Bottrop ; Essen : Pomp, 492 pages.

— ISAAK (Mark) Curiosities of the biological nomenclature, en ligne.

— JANSENN (August) 1980, "Entomologie und Etymologie der Namen der belgischen Tagfalter"; in : Phegea, driemaandelijks tijdschrift van de vereniging voor Entomologie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, Jgg.8 Nr.2, 1980.

— KEMPER Heinrich 1959 Die tierischen Schädlinge im Sprachgebrauch, Berlin : Duncker & Humblot 1959. Google books.

— MACLEOD (Roderick Donald) 1959 Key to the names of British Butterflies and moths, 86 pp. Londres.

— RAMANN (Gustav) 1870-76, Die Schmetterlinge Deutschlands und der angrenzenden Länder in nach der Natur gezeichneten Abbildungen nebst erläuterndem Text, 4 Bände, Band 1, Arnstadt 1870-1876.

— SODOFFSKY (W), 1837. "Etymologische undersuchungen ueber die gattungsnamen der Schmetterlinge von W Sodoffsky, in Riga", Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, n° VI, Moscou : imprimerie d'Auguste Sémen, 1837, 167 p. Archiv.org.

— SPANNERT (Anton), 1888, Die wissenschaftlichen Benennungen der Europäischen Großschmetterlinge mit sâmmtlichen anerkannten Varietâten und Aberationen, Karl Duncker : Berlin,1888, 239 pages.

—SPULER (Dr Arnold), 1901-1908, Die Europas Schmetterlinge, . Vol.1. Allgemeiner Teil —Spezieller Teil. I-CXXVIII + 1-386 + [1]-[6], 265 fig. dans le texte, E. Schweizelbart'sche Verlagsbuchhandlung, Nägele und Dr Sproesser édit., Stuttgart, Allemagne. En ligne sur BHL.

— Numen. The Latin lexicon : http://latinlexicon.org/index.php

II. Bibliographie entomologique : Rhopalocères.

— ALBIN, E.: A Natural History of English Insects: Illustrated with a Hundred Copper Plates, Curiously Engraven from the Life. 1720. GDZ Göttingen

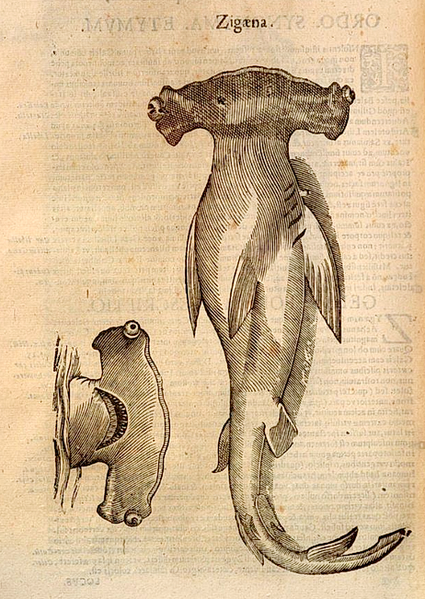

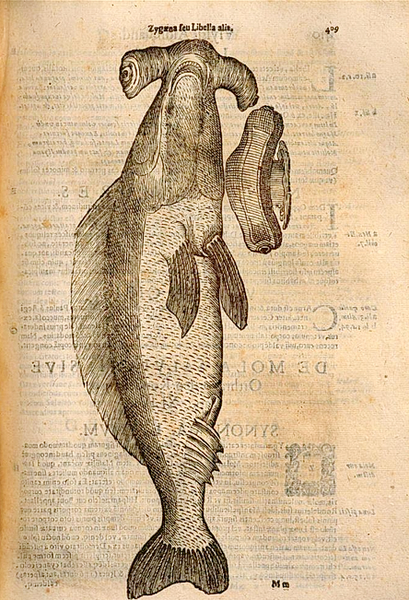

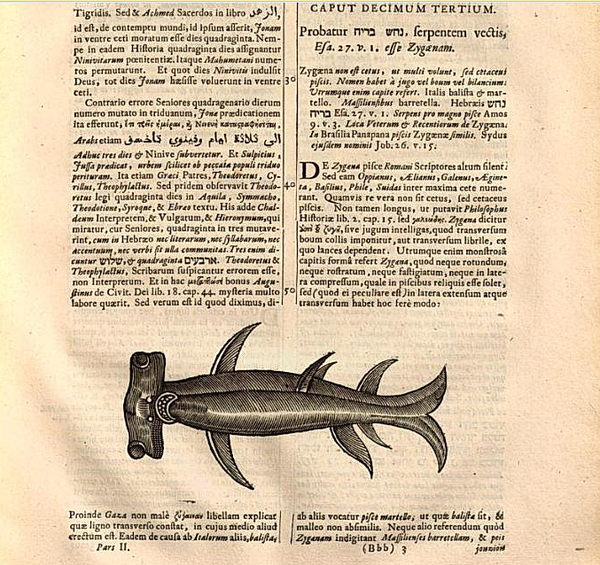

— ALDROVANDI (Ulysse) 1602 De animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus. J. B. Bellagambam (Bononiae) 1602 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991248 ou Gottingen.

— BELLMANN Heiko, 2008 Quel est donc ce papillon, Les Guides Nathan, Paris : Nathan, 2008. Traduction française et noms vernaculaires par G.C. Luquet.

— BILLBERG (Gustav John) : Enumeratio insectorum in Museo Gust. Joh. Billberg ,[Stockholm] :Typis Gadelianis, 138 p. http://www.biodiversitylibrary.org/item/105024#page/87/mode/1up

— BLAB (Josef), RUCKSTULH (Thomas) ESCHE (Thomas) [et al.], adaptation et traduction française LUQUET (Gérard-Christian), 1988 Sauvons les papillons : les connaître pour mieux les protéger ; préface de Pierre Richard Paris : Duculot 1 vol. (192 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm Trad. de : "Aktion Schmetterling so können wir sie retten".

— BOISDUVAL Histoire naturelle des insectes Roret 1836 books.google.fr/books?id=2Kgi4FH6kj0C

— BOISDUVAL ( Jean Alphonse), GRASLIN, (Adolphe Hercule de), Dumesnil (P.C.R.C) Rambur (Pierre).1833 Collection iconographique et historique des chenilles ou description et figures des chenilles d'Europe, avec l'histoire de leurs métamorphoses et des applications à l'agriculture, Paris : Librairie encyclopédique de Roret, 1832-1837 [1833]. BHL Libr

— BOISDUVAL (Jean-Alphonse) Essai sur une monographie des zygénides : suivi du Tableau méthodique des lépidoptères d'Europe Paris : Méquignon-Marvis 1829 Gallica

— BOITARD (Pierre ) Manuel d'entomologie ou Histoire naturelle de insectes: contenant la synonymie de la plus grande partie des espèces d'Europe et des espèces exotiques les plus remarquables, Tome second, Paris : Roret, 1828, Gallica

— BRIDGES (Charles A.) 1993 Bibliography (Lepidoptera: Rhopalocera) 2nd ed. C.A. Bridges in Urbana, Ill . Archiv.org.

— CHINERY (Michael), Insectes de France et d'Europe occidentale, adaptation française G. Luquet pour les lépidoptères, Flammarion 2005, 2eme édition 2012, 320 p.

— CURTIS, J. (1823-1840). British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon wich they are found. Vol. V. Lepidoptera, Part. I. Londres. http://biodiversitylibrary.org/page/8221625#page/71/mode/1up

— DAREMBERG (C.) et SAGLIO (E.), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines (1877-1919) Univ. de Toulouse Le Mirail :http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/rechercher.xsp?qid=sdx_q3&hpp=51&p=7&filtre=A

— DALE (Charles William) 1890 The history of our British butterflies containing - a full bibliographical note of each species, with copious extracts from the old authors; and full descriptions of all the British species, their eggs, caterpillars, chrysalides and varieties, with a notice of their habits, localities, frequency, J. Kempster : London 1890 Archiv.org.

— DENIS, J. N. C. M. & SCHIFFERMÜLLER, I.] 1775. Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend, herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum.. Vienne. 322 pp. http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN574458115&IDDOC=441200

— DOUBLEDAY (Edward), WESTWOOD (John O.) The genera of diurnal Lepidoptera their generic characters ; illustrated with plates by W.C. Hewitson. Vol. 1 London, 1846-52

— DOUX (Yves), GIBEAUX (Christian), 2007, Les papillons de jour d'Île de France et de l'Oise,Collection Parthénope, Edition Biotope, Mèze, ; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 2007, 288 p. Préface, index et supervision scientifique de Gérard Chr. Luquet.

— DUPONT (Pascal), DEMERGES (David), DROUET (Eric) et LUQUET (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p.

http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202013%20-%2019%20-%20Ref_Rhopaloceres_Zygenes_V2013.pdf

— DUPONCHEL (Philogène Auguste Joseph) 1849 Iconographie et histoire naturelle des chenilles pour servir à de compléter une l'Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM. Godart et Duponchel . Paris : Germer Baillère, 1849. BHL.Library

— ENGRAMELLE (R.P. Jacques Louis Florentin), 1779, Papillons d'Europe peints d'après nature par M; Ernst. Gravés par M. Gérardin et coloriés sous leur direction. Première partie. Chenilles, Crysalides et Papillons de jour [décrits par le R.P. Engramelle, Religi[eux] Augustin, Quartier Saint-Germain] Se vend à Paris chez M. Ernst et Gérardin. Paris : Delaguette/Basan & Poignant 1779. Volume 1 [1]+[VIII],[i-xxxiv] - 206p-errata [i-vi], 3 pl. en noir, 48 planches coloriées (I-XLVIII), 100 espèces.

— ENGRAMELLE (R.P. Jacques Louis Florentin), 1779, Papillons d'Europe peints d'après nature par M; Ernst et gravés et coloriés sous sa direction. Première partie. Chenilles, Crysalides et Papillons de jour décrits par le R.P. Engramelle, Religi[eux] Augustin, Q[uartier] S[aint-] G[ermain] Se vend à Paris chez M. Ernst, auteur ; Bazan ; P.M. Delaguette, imprimeur ; Basan & Poignant marchands d'Estampes rue et et Hôtel Serpente. Paris : Delaguette/Basan & Poignant 1779. Tome II . (i-ii), pp 207-229, espèces n° 102-112, puis suppléments pp; 230-333 puis Table. Books-Google.

— ESPER (Eugenius Johannes Christian) Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur / mit Beschreibungen, herausgegeben mit Zusätzen von Toussaint von Charpentier. Leipzig : T.O. Weigel, [1776-1807 /1829-1839] En ligne BHL.

— FABRICIUS (Johann Christian) 1807 "Nach Fabricii systema glossatorum" in Johann Karl Wilhelm Illiger, "Die Neueste Gattungs-Eintheilung der Schmetterlinge [...], Magazin für Insektenkunde , Braunschweig [Brunswick] (6) https://archive.org/stream/magazinfrinsek06illi#page/280/mode/2up

— FABRICIUS (Johann Christian) 1787 Fabricii Mantissa insectorum Hafniae 1787 en ligne Goettingen.

— FABRICIUS (Johann Christian) 1798 Supplementum Entomologiae systematica , Hafniae.

— FOURCROY (A. F.) 1785. Entomologia Parisiensis; sive catalogus insectorum quæ in agro Parisiensi reperiuntur; secundam methodam Geoffrœanam in sectiones, genera & species distributus: cui addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ species. Pars secunda. Parisiis. (Hôtel Serpente). 2. 232-544. Traduction en latin de l'Histoire des insectes de E.L. Geoffroy. http://archive.org/stream/entomologiaparis02four#page/n3/mode/2up

— FUESSLI (Johan Caspar) Verzeichniss der ihm bekannten Schweizerischen Inseckten : mit einer augemahlten Kupfertafel: nebst der Ankhundigung eines neuen Insecten Werks Joh. Caspar Fuesslins 1775. BHL libr

— GEOFFROY (Étienne-Louis, Docteur en médecine) 1762. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris: dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique ; Paris : Durand 1762 Tome second Planches XI à XXII colorées à la main par Prévost gravées par Defehrt. 744p. http://archive.org/stream/histoireabrg02geof#page/n9/mode/2up

— GEOFFROY [Étienne-Louis] 1798-99 Histoire abrégée des insectes dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique. Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée d'un supplément considérable. / par M. Geoffroy, docteur en médecine. A Paris :Chez Calixte-Volland, libraire, quai des Augustins, no. 24 :An VII de la République françoise [1799]. http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14595#/summary

— GEER, (Charles de), 1771 Mémoires pour servir à l'histoire des insectes , Stockholm : Hesselberg, .Tome 1 [1]-[15] 707 pages, 37 planches, Gallica . Tome second première partie 616 pages, ; Tome second deuxième partie pages 617 à 1175, 43 planches gravées par Bergquist. Gallica.

— GOEDART (Jan), 1685, Johannes Goedartius de Insectis nin methodum redactus cum notularum additione, operâ M. Lister, e Regia Societate Londinensi, Smith : London, 1685 : Bibl. Strasbourg

— GODART (Jean-Baptiste) Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France décrits par M. Godart, ancien proviseur Paris : Crevot 1821 Vol.1, Première partie, environs de Paris, [I]-[vij] + 295 p. Planches dessinées par [Antoine Charles] Vauthier et gravées par Lanvin.

— GRIFFITH (W. J. ) Catalogue raisonné des lépidoptères observés en Bretagne jusqu'en 1882, ,... publié par les soins de T. Bézier. Rennes : Impr. Fr. Simon, 1902.

— GRIFFITH (William John) 1879 "Sur quelques-uns de nos lépidoptères nuisibles", Extrait duBulletin de la Société polymathique du Morbihan. 1er et 2e semestre 1879, 37 pages.

— FRISCH (Johann Leonhard.) 1730 . Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-Land : nebst nützlichen Anmerckungen und nöthigen Abbildungen von diesem kriechenden und fliegenden inländischen Gewürme : zur Bestätigung und Fortsetzung der gründlichen Entdeckung : so einige von der Natur dieser Creaturen herausgegeben : und zur Ergäntzung und Verbesserung der andern (1730) Berlin : Verlegts Christ. Gottl. Nicolai https://archive.org/stream/johleonhardfrisc01fris#page/n7/mode/2up

— HARRIS (Moses) 1775 : The English Lepidoptera: or, The Aurelian's Pocket Companion, xv, 66p. 1 pl. color. London : J. Robson 1775.

— HAWORTH Adrian Hardy Lepidoptera Britannica;: sistens digestionem novam insectorum Lepidopterorum ...London, 1803, Google books

— HIGGINS (L. G.) et RILEY (N. D.) 1988. Guide des Papillons d'Europe : Rhopalocères. Troisième édition française. Traduction et adaptation par Th. Bourgoin, avec la collaboration de P. Leraut, G. Chr. Luquet et J. Minet. Delachaux et Niestlé édit., Neuchâtel ,1988, 455 pages.

— HONEY, M. R. & SCOBLE, M. J. 2001. "Linnaeus's butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea)". Zoological Journal of the Linnean Society, 132(3): 277-399.

— HÜBNER, J. 1796-[1836]: Sammlung europäischer Schmetterlinge.Augsburg. BHL

— HÜBNER, (Jacob), 1761-1826 Das kleine Schmetterlingsbuch : die Tagfalter : kolorierte Stiche, Insel-Bücherei ;http://www.biodiversitylibrary.org/item/138312#page/35/mode/1u

— HUFNAGEL, W. F. 1766. Tabelle von den.Tagvögeln der hiesigen Gegend, woraus denen Liebhabern der Insekten Beschaffenheit, Zeit, Ort und andere Umstände der Raupen und der daraus entstehenden Schmetterlinge bestimmt werden. Berlinisches Magazin, oder gesammlete Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneiwissenschaft, Naturgeschichte und der angenehmen Wissenschaften überhaupt, 2(1): 54-90.

— LAFRANCHIS (Tristan), 2000 Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, Collection Parthénope, Ed Biotope, Mèze, 448p.

— LATREILLE (P.A.) 1796 Précis des caractères génériques des insectes disposés dans un ordre naturel par le citoyen Latreille Paris, Brive : 1796 pages 140-149.

— LATREILLE, P. A., 1804. "Tableau méthodique des Insectes", pp. 184-187 in Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle, Par

November 16, 2014

/idata%2F3438827%2Fpapillons-2-zygene-ect%2Fetymologie-zygene%2FZygaena-Rondelet-page-304.png)

/idata%2F3438827%2Fpapillons%2Fthymelicus-androconie%2FAndroconia--Scudder-Thymelicus-aetna-pl.45-fig.6-Butt.easte.png)

/http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Fhistoirenaturell01godart%2Fpage%2Fn334_w337)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)

/idata%2F3438827%2Fpapillons%2FMiroir-heteropterus-morpheus%2FHeteroptere-Miroir-Dumeril-1823-pl.41.png)

/http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Fhistoirenaturell01godart%2Fpage%2Fn340_w346)

/http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Fhistoirenaturell01godart%2Fpage%2Fn170_w346)

/http%3A%2F%2Fwww.archive.org%2Fdownload%2Fhistoirenaturell02goda%2Fpage%2Fn170_w469)

/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)